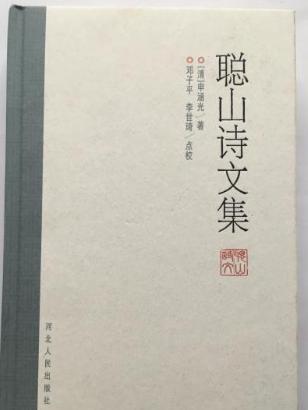

孫立寫了一篇關于河北文化遺産的文章,心中有一種自豪感。更不用說魏晉了,隻有明清時代,在衆多瘋狂的人身上,那遺産在江裡依然可見。河北的曆史,一向輝煌,形成的那一傳統,有無數不為人知的文藝支援,現在思考,讓人感受到了結局。同時,還有許多流派,隻在河朔地區,就有和碩詩派,那是清末清初在河北地區的文人群體,非常燕趙的風骨之地。這群詩人在明朝末期開始出現,清初開始出現。我對這類作家的關注,從閱讀幾年前出版的《叢山詩》開始,完全沒有了老儒家的腐朽精神,燕趙的強風吹拂,是真正純淨的空氣。後來和朋友一起讨論這種識字方式的存在,發現這是威權主義文化中的一個空白,有一種撫慰,了解了神的含義。是以感覺孫力本土經曆背後的傳承,似乎與古風有關。

河北非常接近皇京,文人親近官是一種傳統,但抵制庸俗的人并不缺少它的人民。這一點在前言和和碩詩歌學校中都涉及。不久前,我看了李世軒的新書《神漢光與和碩詩派》,這增強了我的印象。讀完後解開一些迷霧,精心展現了和碩詩派的内在關系,湧現出一段曆史的碎片,燕昭的地明清朝民間文藝人物終于有了一張大臉。

在明朝,博士流面臨着艱難的選擇。傳統的儒家思想需要忠誠,文人的信仰突然被現實打破,從内心接受不同民族的統治者是困難的。但許多文人無法抗拒暴力和力量的攻擊,成為朝臣。隻有一些正直的人對大氣無動于衷,把古人留在空中。顧彥武、福山都堅持道德底線,拒不入,硬書在民間。當時,很多呼應他們的人也散落在民間,沈漢光和和碩之間的詩人就屬于這個專欄。孫啟寅、張鏡欣、張歌、尹躍、劉鳳媛、劉友、趙展、陸澤農,在這樣的環境中,不失儒家的感情,在這種環境下,傲然一無所有。我們再看看李世軒所描述的這些人的互動,彼此的吸引力就展現在詩歌中。這一小撮人倒下了,當時有意識地疏遠了主流社會,在交流中互相安慰,像電燈吹黑夜拉開了一道縫隙,陰郁的夜晚終于有了鮮豔的色彩。

在這裡,沈漢光的存在是有意義的,用李世玄的話來說,他幾乎成了河北的代表人物。關于沈漢光,文學史似乎對他談得不多,也沒有多少人知道。這是一個通情達理的人,學術品味和詩歌品味都很高。許世昌《大慶傅顯哲傳》這樣描述自己的生平,雲明去世,拒絕入世,"歸來,是階級兄弟的親戚,腳印的城市"。還有魏某對《吉堂集》的介紹:

性不高興釋舊,演繹鋼琴,定義畫,意思也沒注意。交朋友不是不分青紅皂白,生活用同樣的聲音,而是幾個人。

這一般可以看出他的特點,體驗平淡,也聽不到人。他的父親為了抵抗李子成入侵北京,自我放縱了任。它為明朝選擇殉道強烈影響了沈漢光。從此,人們的心情就一直揮之不去,這些在他的詩歌和朋友的言行中得到了展現。我讀了他的著作,覺得文字相當不錯,雖然儒家,但沒有儒家腔;世界上儒家的工作無法傳遞名利,有多少牟利者。而沈漢光是心中沒有虛假的,在詩中創造奇迹,讀出異想天開,是自然的流動。明朝死後,老腦子裡,有杜甫風的人退到山林裡,不跟庸俗。他們有一股殺風之風,一面混雜着道潛能,兩種風滾滾而來,久久不乏驕傲。他的詩歌,帶着一種溫柔的寓意在陰郁中,無所作為,可以看出這是一個人的事迹。他很高興閱讀了長篇大論和堅韌不拔的文本。《輕松撤退詩語錄》幾句話,其審美品味和生活品味在文中:

初夏,要打金陽。在公園鄉鎮,如果剩下的是我詩,就不讀了。已經爬上太行山頂,風四風,晴雲,奇鳥啄食人,松花覆寫地面,飄向世界。無恨和遊客欣賞它的陌生感:它渴望區分為詩歌閱讀。廣闊的精神,以及它的敵人,不僅我的兩個人坐在一起,也随着巡演而悄悄地溜走了。

隻有胸懷寬廣的人,才有這樣的文字,明明具有六朝的魅力,融化在天地之間的簡單氣息,在這個曆法的視線之中。這樣的文章,并不受歡迎,是火山爆發後的内在堆垛,郎朗突然在天地之間盤旋,給了我們神遊的快感,人格之美也滲透其中。我們比較一下——在他和中國人、于康的話下,有一種聯想的魅力。曆史曆史學家很少記錄這一點。也許頭腦有叛逆的骨頭,也許太過深的隱秘。在主流文盲中,他的聲音很弱。

沈漢光崇尚人民的偉大,文字憂慮也有一顆心。但文字溫柔且經常呈現,外觀厚重一眼即可知道。他的審美理念與一般瘋子的審美理念略有不同,後者"清晰而無拘無束"。這種觀點,大概也堅持儒家思想。擔心世界而不失去禮貌的狀态,或者太誠實。當時人們喜歡談論顧延武、福山,和比他少,也許還有一些關系。古代有很多這樣的文人,可以說是儒家大傳統中的小傳統。這個話題應該深入探讨,可以找到很多精神話題。儒家的分化和變化,使識字的特征也多樣化。

世界上純粹的儒家思想,或許就有這個特點,那就是自我克制,所謂不可逾越的恰恰是。沈漢光的行為選擇是可控的,堅持醫生的底線。他的言論具有很強的道德含義。比如,對于豐富的用品支援藝術家來說,有很多微詞。那些在自己的事務中互相說壞話的人也厭倦了。他一再批評妄想是一種畸形的存在。這些說法背後的根本點是鞭打一種虛榮的文化。在他看來,僞人出現得越多,文化就越不幸。我非常喜歡他的諷刺性話語,它們幹淨利落,簡單,也具有緊迫感的美麗。他刺痛了世界,單親)直入,内心坦率的樣子清晰。他内省,有勤勞的狀态,儒家的教義在他身上有點宗教色彩。在這裡,他腐敗,但那種無所畏懼的庸俗,身體的外表,流淌在性愛精神的話語之間,真的讓人感動。

明清兩代的計程車,被困在渾濁中,不可能是自己的,無疑是一個惡毒的俘虜。檢視相關資訊,知道沈漢光和顧彥武、福山、陳子龍有過深厚的交流,心裡是道德的。沈漢光一直崇拜這個節日,福山等人有着深深的敬意。他自己從山林中退去,不是在"安靜"中,而是保持内心對純潔精神的"尊重"。這是他丈夫的表達方式。在他看來,顧延武、福山都有一點"尊重"的傳統。時至今日,劉夢曦曾寫道,"尊重"是中國文化的基本精神,是了解的話語。沈家身邊有一群人遠離榮利的現場,為了給朋友尹月詩集做一個序列,他說:"宗山的起源就像荊節一樣,強勢歲月抛棄了官,結了毛冷谷,和交流,都是山野手和沈明一兩個兒子。"第一次見到他,他感覺自己像一隻蜻蜓,真的氣喘籲籲。人沒有妄想的狀态,自我放縱的鄧姆清水,他讀書讀書,人與人之間,這種身體的味道很深。而它的好寫,我們隻能佩服除了欽佩。

中國讀者一般無法處理言行之間的關系。從美學上講,很難既柔軟又柔軟。而沈漢光既有雄偉的高風雨,又有溫柔大方的狀态,之間"尊重"着世界的愛,才是中國軍人的奇觀。我讀了他的詩,方覺得古人的性格,人不容易看到今天。在紅塵擾動的時代,隻能抱着純真,飄浮的仙女般的,那是精神燭光的輻射,後代人不能像,隻能承認,我們的儒家風有時并沒有那麼純淨厚。

上述思想,也貫穿了沈漢光對詩歌的研究,可以說是一家人,觀點很深。他有一本關于杜甫的書《說杜》,隻是世界的碎片,大多散落一斑。從那些隻有文字的字眼中,往往有驚人的字眼,字之間渾濁的差別,恰恰相反,都清晰起來。在考鏡的源流中,不乏言善解人意、欣賞的,不亞于錢木才和陳子龍,也可以說是在他們之上。敢于批判同一代人的寬廣思想,精神具有古典文學的魅力,濃重而精明的韻律都在,讀者的冷靜精神,在文字中來回穿梭。

看着叢山詩集,我覺得作者的功底是非凡的。閱讀的深度和閱讀人的深度,在那個時代可以說是罕見的。古今儒家的判斷是有固定尺度的,認識人是真的,确實可以說是一流的。他對文盲的批評是嚴厲的,厭倦了那些人性的舊習慣,并感到背叛了孔子的思想。而看詩的時候,有時候有一點清白,不要放過挑剔的瑕疵。即使讀杜甫的詩,也敢于說出真相,批評他的寫作沉重、不浮躁的精神。一些談話,甚至嚴厲,儒家的溫柔在批判文本之間消失了。因為在他眼裡,詩人并不都是聖人,用筆不禁去,世俗的力量很大,而自己的力量很小,誤入歧途也是随時可能的。這種批判性的眼光,對孟子某些思想的延續,坦率而富有氣息。儒家的真理,沈漢光的了解是用自己深刻的經驗。

李世軒寫了《神漢光與和碩詩校》,以沈漢光為主要對象,參與衆多詩人的事迹,寫下彼此的互動,真的是難得一見的風景。這些人要麼是瘋子,要麼是狹隘的,要麼是勢利的。他們都遠離主流意識形态,與世隔絕地生活在太行山區,過着簡單的生活。很多詩,在作風上都不是江南人柔和、清澈的狀态,濃郁的北方感溢于字之間。比如沈漢光的詩句、古風俗,有一種唐人的感覺,加上六朝的味道之一。這與明代詩人的習慣表達有些不同。讀他的作品,都不是随意創作的,詩歌的質感有靈魂隐藏的痛苦和苦澀的思緒,诙諧的句子很多。沈漢光的作品有一種孤獨感,與世界風的距離是顯而易見的。他的句子有很多奇怪的一面,不像他的文章,有一點真實的剩餘痕迹。我讀過他的散文,不可避免地在儒家的道德觀中四處遊蕩,和詩意一樣,有一種清晰的表情,殺戮和憂郁的氣息都有,可以說是琅潤和超老。

在他的詩歌中,想到仁慈,想到尊重人民,想到同情衆生,他寫下饑餓,談探親訪友,說傷心,有一點二重奏詩的味道。這部作品不是活潑的表達,而是一種孤獨的咀嚼,在他看來,自明朝末年以來,世界風已經破滅,詩歌也未能幸免地受到大部分的侵蝕。是以在古人尋找資源的痛苦中,複古的曲調可以在表面上找到。他的物件,給予者的話語是真實而深刻的,就像石頭上鋒利的刀刃的強烈痕迹,有一種骨刻的感覺,醫生的無病呻吟不是。他心目中的漢唐,有一個大天氣,天下"大衣",也看到了美。作品包括對陶"運動如靜"的懷舊,以及對唐人"浩瀚歌唱"的贊美。他在文中多次談到名聲的疲憊,從不與邪惡的世界相處,像秋天的陽光一樣坦率,在曠野中灼熱的中國閃光。《報酬魏道士生》有一句話"衰落的古道,官的尊敬沒有固定的朋友",據說是世上的惡風。而"側耳聽躁,不覺得布布難看",是贊美世界流動的态度。他的自省中有一種力量感,一眼就能看出他内心的寂寞。《早春》有一句話:"醉到沙園躺着短草,富人飄飄的名字。"是包的痕迹,李白?"有時你也能感受到生活的艱辛,他在《病》中歎了口氣:"病在中秋節,重日九天就要來了。在貧窮的城市,看不到菊花。"寒冷和寂靜的情緒飄向了。在這裡,讀書人的困境就在那裡,而句号不在那裡。這首詩凄涼的古意,随時可見。《盤州明湖》:"北風小瑟冷秋,水邊綠幕問酒。醉酒的贊美詩驚動了台灣海峽兩岸,我不知道拘留客人是不是很可憐。"當我們閱讀他的詩句時,我們可以看到,隐居和拒絕進入堅硬,揭示内在的痛苦,并沒有在讀者面前僞裝。

這些句子,很有力和兇猛,但沒有佛教的蕭條和道教的仙女。世界上急流中的一切,有不滿,有譴責,有探究,精神被沖走。《禹讓橋》是一首典型的國情詩,儒家的愛與憂慮之間流淌着:"中國人民之死,石橋恨古泸州"千年強趙怡凝乳草,水到橋邊不能吞咽。"有杜甫的陰郁美,也有孔子弟子式的自我純潔和自愛。閱讀也讓人想起了福山的詩句,突然有一股氣息進來,不是扭曲的自戀,而是在大地上,粘在土上,卻放開了思想。明末至清初,在混亂的世界中,民間劇中還存在純粹的儒家思想,确實屢見不鮮。

幾位與沈漢光精神相近的詩人,在思想和詩歌上有着複雜的聯系。這個松散的社群有着腐朽世界的奇怪精神之光。他們用詩歌來表達儒家夢,為人們的謹慎和文本的大膽形成對比。張蓋的率是真的,尹月的俠義勇氣,劉鳳媛的倫巴奇,劉有勇,都在通過奇迹呼吸。李世軒寫到他們的互動,有些片段非常生動。在逃避戰争、逃離世界的時候,除了詩歌的樂趣,隻有參觀名山或與朋友聚會才是一件安慰的事情。沈漢光和朋友聯系,彼此的問答和詩意,可以看到老文人最樸素的一面。這些人要麼在幸存者的屍體上潑墨,要麼想方設法在與清朝官員的互動中幫助世界。在無聊的歲月裡做有趣的事情,給那個時代帶來了非凡的光芒。他們的詩歌在風格上是接近的地方,共同點是有叛逆精神,文字沒有柔和的基調,強烈的氣質很強。隻有我所接觸到的有限的詩歌在品味上接近古代風格,明代的自戀文化非常小。看他們的儒家思想,不是奴儒家的遺骸,詩的精神是合理的後遺症。也就是說,要皈依精神創新,不要執着于口号,而權力也是一種距離。在他們看來,孔子的思想不是權勢所控制下的儒家教條,而是公義的公義,這是解放人性的最高原則。他們把精心追求遠方的理念高高地懸挂在精神之上,始終有一股固定的力量在裡面。那些關于個性和精神的想法在其中具有切實的意義。馬說,儒家精神有一種内在的清晰,這就是這個意思。儒家思想在中國的讀者中,并非全都依靠強者,而是自力更生、自強不息,這是"五四"一代被打倒的洞店所忽視的。現在看看學術界和士林道德敗壞的場景,沈漢光的價值,是不是讓人再想而已。

我對明清時期的醫生曆史知之甚少,偶爾也會關注一下,被那些陌生人的詩歌和著作所吸引。看過很多靈經,甚至讀過和碩詩派的文,忍不住暗戀起來。想象一下,從文字中可以看出那些人和事,也可以說是英雄厚傑精神的流動,給枯燥的文學空間注入了——一股清新的空氣。因為社會氣氛太差,而山川變了主人,激發了醫生對家庭國家的夢想。然而,在選擇的過程中,内心是一緻而困難的,言行不一緻的現象在身體裡是一件司空見慣的事情。在這樣的環境下,沈漢光晚年也沒嘗過沒有徘徊的味道,心中的盲點依然存在,醫生要真正走出來,其實并不容易。現在我們回顧三百年前的事事,在古人家國觀念中意識到主人和奴隸的變遷存在諸多問題,但在有限的時間和空間裡,他們選擇堅持道德底線,确實是黑暗世界中的一盞明燈。

沈漢光和他的朋友們都不是大人物,但他們在民間的存在,維護了文化生态的綠色,這也是魯迅民族的中堅力量。中華文化的儲存,往往依靠這樣一位村裡的聖人來儲存,他們是不朽精神的基礎。在江中,世間衰敗的時代,個性要保持幹淨色,沒有多少替代道路,每條路都要走下去,還有多麼苦澀的味道。一是回歸民心,與草木農民一起,才能獲得真正的精神;在那些日子裡,醫生可以做到這一點,這是唯一的事情。而在沈漢光那群詩友多年後,讀者的精神也逐漸稀缺。後來,洪水的胡說八道,可憐人的個性,已經沒有了真正的意義。這一傳統的中斷是帝國衰落的重要文化因素。現在想想沈漢光這樣的人來,我們除了感覺隻有感覺!