孙立写了一篇关于河北文化遗产的文章,心中有一种自豪感。更不用说魏晋了,只有明清时代,在众多疯狂的人身上,那遗产在江里依然可见。河北的历史,一向辉煌,形成的那一传统,有无数不为人知的文艺支持,现在思考,让人感受到了结局。同时,还有许多流派,只在河朔地区,就有和硕诗派,那是清末清初在河北地区的文人群体,非常燕赵的风骨之地。这群诗人在明朝末期开始出现,清初开始出现。我对这类作家的关注,从阅读几年前出版的《丛山诗》开始,完全没有了老儒家的腐朽精神,燕赵的强风吹拂,是真正纯净的空气。后来和朋友一起讨论这种识字方式的存在,发现这是威权主义文化中的一个空白,有一种抚慰,理解了神的含义。所以感觉孙力本土经历背后的传承,似乎与古风有关。

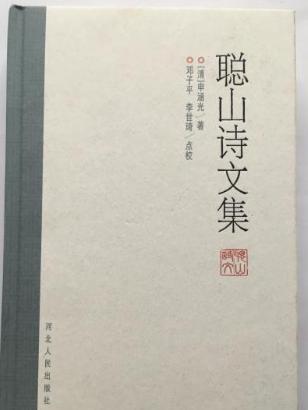

河北非常接近皇京,文人亲近官是一种传统,但抵制庸俗的人并不缺少它的人民。这一点在前言和和硕诗歌学校中都涉及。不久前,我看了李世轩的新书《神汉光与和硕诗派》,这增强了我的印象。读完后解开一些迷雾,精心展现了和硕诗派的内在关系,涌现出一段历史的碎片,燕昭的地明清朝民间文艺人物终于有了一张大脸。

在明朝,博士流面临着艰难的选择。传统的儒家思想需要忠诚,文人的信仰突然被现实打破,从内心接受不同民族的统治者是困难的。但许多文人无法抗拒暴力和力量的攻击,成为朝臣。只有一些正直的人对大气无动于衷,把古人留在空中。顾彦武、福山都坚持道德底线,拒不入,硬书在民间。当时,很多呼应他们的人也散落在民间,沈汉光和和硕之间的诗人就属于这个专栏。孙启寅、张镜欣、张歌、尹跃、刘凤媛、刘友、赵展、陆泽农,在这样的环境中,不失儒家的感情,在这种环境下,傲然一无所有。我们再看看李世轩所描述的这些人的互动,彼此的吸引力就体现在诗歌中。这一小撮人倒下了,当时有意识地疏远了主流社会,在交流中相互安慰,像电灯吹黑夜拉开了一道缝隙,阴郁的夜晚终于有了鲜艳的色彩。

在这里,沈汉光的存在是有意义的,用李世玄的话来说,他几乎成了河北的代表人物。关于沈汉光,文学史似乎对他谈得不多,也没有多少人知道。这是一个通情达理的人,学术品味和诗歌品味都很高。许世昌《大庆傅显哲传》这样描述自己的生平,云明去世,拒绝入世,"归来,是阶级兄弟的亲戚,脚印的城市"。还有魏某对《吉堂集》的介绍:

性不高兴释旧,演绎钢琴,定义画,意思也没注意。交朋友不是不分青红皂白,生活用同样的声音,而是几个人。

这一般可以看出他的特点,体验平淡,也听不到人。他的父亲为了抵抗李子成入侵北京,自我放纵了任。它为明朝选择殉道强烈影响了沈汉光。从此,人们的心情就一直挥之不去,这些在他的诗歌和朋友的言行中得到了体现。我读了他的著作,觉得文字相当不错,虽然儒家,但没有儒家腔;世界上儒家的工作无法传递名利,有多少牟利者。而沈汉光是心中没有虚假的,在诗中创造奇迹,读出异想天开,是自然的流动。明朝死后,老脑子里,有杜甫风的人退到山林里,不跟庸俗。他们有一股杀风之风,一面混杂着道潜能,两种风滚滚而来,久久不乏骄傲。他的诗歌,带着一种温柔的寓意在阴郁中,无所作为,可以看出这是一个人的事迹。他很高兴阅读了长篇大论和坚韧不拔的文本。《轻松撤退诗语录》几句话,其审美品味和生活品味在文中:

初夏,要打金阳。在公园乡镇,如果剩下的是我诗,就不读了。已经爬上太行山顶,风四风,晴云,奇鸟啄食人,松花覆盖地面,飘向世界。无恨和游客欣赏它的陌生感:它渴望区分为诗歌阅读。广阔的精神,以及它的敌人,不仅我的两个人坐在一起,也随着巡演而悄悄地溜走了。

只有胸怀宽广的人,才有这样的文字,明明具有六朝的魅力,融化在天地之间的简单气息,在这个历法的视线之中。这样的文章,并不受欢迎,是火山爆发后的内在堆垛,郎朗突然在天地之间盘旋,给了我们神游的快感,人格之美也渗透其中。我们比较一下——在他和中国人、于康的话下,有一种联想的魅力。历史历史学家很少记录这一点。也許頭腦有叛逆的骨頭,也許太過深的隱秘。在主流文盲中,他的声音很弱。

沈汉光崇尚人民的伟大,文字忧虑也有一颗心。但文字温柔且经常呈现,外观厚重一眼即可知道。他的审美理念与一般疯子的审美理念略有不同,后者"清晰而无拘无束"。这种观点,大概也坚持儒家思想。担心世界而不失去礼貌的状态,或者太诚实。当时人们喜欢谈论顾延武、福山,和比他少,也许还有一些关系。古代有很多这样的文人,可以说是儒家大传统中的小传统。这个话题应该深入探讨,可以找到很多精神话题。儒家的分化和变化,使识字的特征也多样化。

世界上纯粹的儒家思想,或许就有这个特点,那就是自我克制,所谓不可逾越的恰恰是。沈汉光的行为选择是可控的,坚持医生的底线。他的言论具有很强的道德含义。比如,对于丰富的用品支持艺术家来说,有很多微词。那些在自己的事务中互相说坏话的人也厌倦了。他一再批评妄想是一种畸形的存在。这些说法背后的根本点是鞭打一种虚荣的文化。在他看来,伪人出现得越多,文化就越不幸。我非常喜欢他的讽刺性话语,它们干净利落,简单,也具有紧迫感的美丽。他刺痛了世界,单亲)直入,内心坦率的样子清晰。他内省,有勤劳的状态,儒家的教义在他身上有点宗教色彩。在这里,他腐败,但那种无所畏惧的庸俗,身体的外表,流淌在性爱精神的话语之间,真的让人感动。

明清两代的出租车,被困在浑浊中,不可能是自己的,无疑是一个恶毒的俘虏。查看相关信息,知道沈汉光和顾彦武、福山、陈子龙有过深厚的交流,心里是道德的。沈汉光一直崇拜这个节日,福山等人有着深深的敬意。他自己从山林中退去,不是在"安静"中,而是保持内心对纯洁精神的"尊重"。这是他丈夫的表达方式。在他看来,顾延武、福山都有一点"尊重"的传统。时至今日,刘梦曦曾写道,"尊重"是中国文化的基本精神,是理解的话语。沈家身边有一群人远离荣利的现场,为了给朋友尹月诗集做一个序列,他说:"宗山的起源就像荆节一样,强势岁月抛弃了官,结了毛冷谷,和交流,都是山野手和沈明一两个儿子。"第一次见到他,他感觉自己像一只蜻蜓,真的气喘吁吁。人没有妄想的状态,自我放纵的邓姆清水,他读书读书,人与人之间,这种身体的味道很深。而它的好写,我们只能佩服除了钦佩。

中国读者一般无法处理言行之间的关系。从美学上讲,很难既柔软又柔软。而沈汉光既有雄伟的高风雨,又有温柔大方的状态,之间"尊重"着世界的爱,才是中国军人的奇观。我读了他的诗,方觉得古人的性格,人不容易看到今天。在红尘扰动的时代,只能抱着纯真,飘浮的仙女般的,那是精神烛光的辐射,后代人不能像,只能承认,我们的儒家风有时并没有那么纯净厚。

上述思想,也贯穿了沈汉光对诗歌的研究,可以说是一家人,观点很深。他有一本关于杜甫的书《说杜》,只是世界的碎片,大多散落一斑。从那些只有文字的字眼中,往往有惊人的字眼,字之间浑浊的区别,恰恰相反,都清晰起来。在考镜的源流中,不乏言善解人意、欣赏的,不亚于钱木才和陈子龙,也可以说是在他们之上。敢于批判同一代人的宽广思想,精神具有古典文学的魅力,浓重而精明的韵律都在,读者的冷静精神,在文字中来回穿梭。

看着丛山诗集,我觉得作者的功底是非凡的。阅读的深度和阅读人的深度,在那个时代可以说是罕见的。古今儒家的判断是有固定尺度的,认识人是真的,确实可以说是一流的。他对文盲的批评是严厉的,厌倦了那些人性的旧习惯,并感到背叛了孔子的思想。而看诗的时候,有时候有一点清白,不要放过挑剔的瑕疵。即使读杜甫的诗,也敢于说出真相,批评他的写作沉重、不浮躁的精神。一些谈话,甚至严厉,儒家的温柔在批判文本之间消失了。因为在他眼里,诗人并不都是圣人,用笔不禁去,世俗的力量很大,而自己的力量很小,误入歧途也是随时可能的。这种批判性的眼光,对孟子某些思想的延续,坦率而富有气息。儒家的真理,沈汉光的理解是用自己深刻的经验。

李世轩写了《神汉光与和硕诗校》,以沈汉光为主要对象,参与众多诗人的事迹,写下彼此的互动,真的是难得一见的风景。这些人要么是疯子,要么是狭隘的,要么是势利的。他们都远离主流意识形态,与世隔绝地生活在太行山区,过着简单的生活。很多诗,在作风上都不是江南人柔和、清澈的状态,浓郁的北方感溢于字之间。比如沈汉光的诗句、古风俗,有一种唐人的感觉,加上六朝的味道之一。这与明代诗人的习惯表达有些不同。读他的作品,都不是随意创作的,诗歌的质感有灵魂隐藏的痛苦和苦涩的思绪,诙谐的句子很多。沈汉光的作品有一种孤独感,与世界风的距离是显而易见的。他的句子有很多奇怪的一面,不像他的文章,有一点真实的剩余痕迹。我读过他的散文,不可避免地在儒家的道德观中四处游荡,和诗意一样,有一种清晰的表情,杀戮和忧郁的气息都有,可以说是琅润和超老。

在他的诗歌中,想到仁慈,想到尊重人民,想到同情众生,他写下饥饿,谈探亲访友,说伤心,有一点二重奏诗的味道。这部作品不是活泼的表达,而是一种孤独的咀嚼,在他看来,自明朝末年以来,世界风已经破灭,诗歌也未能幸免地受到大部分的侵蚀。所以在古人寻找资源的痛苦中,复古的曲调可以在表面上找到。他的物件,给予者的话语是真实而深刻的,就像石头上锋利的刀刃的强烈痕迹,有一种骨刻的感觉,医生的无病呻吟不是。他心目中的汉唐,有一个大天气,天下"大衣",也看到了美。作品包括对陶"运动如静"的怀旧,以及对唐人"浩瀚歌唱"的赞美。他在文中多次谈到名声的疲惫,从不与邪恶的世界相处,像秋天的阳光一样坦率,在旷野中灼热的中国闪光。《报酬魏道士生》有一句话"衰落的古道,官的尊敬没有固定的朋友",据说是世上的恶风。而"侧耳听躁,不觉得布布难看",是赞美世界流动的态度。他的自省中有一种力量感,一眼就能看出他内心的寂寞。《早春》有一句话:"醉到沙园躺着短草,富人飘飘的名字。"是包的痕迹,李白?"有时你也能感受到生活的艰辛,他在《病》中叹了口气:"病在中秋节,重日九天就要来了。在贫穷的城市,看不到菊花。"寒冷和寂静的情绪飘向了。在这里,读书人的困境就在那里,而句号不在那里。这首诗凄凉的古意,随时可见。《盘州明湖》:"北风小瑟冷秋,水边绿幕问酒。醉酒的赞美诗惊动了台湾海峡两岸,我不知道拘留客人是不是很可怜。"当我们阅读他的诗句时,我们可以看到,隐居和拒绝进入坚硬,揭示内在的痛苦,并没有在读者面前伪装。

这些句子,很有力和凶猛,但没有佛教的萧条和道教的仙女。世界上急流中的一切,有不满,有谴责,有探究,精神被冲走。《禹让桥》是一首典型的国情诗,儒家的爱与忧虑之间流淌着:"中国人民之死,石桥恨古泸州"千年强赵怡凝乳草,水到桥边不能吞咽。"有杜甫的阴郁美,也有孔子弟子式的自我纯洁和自爱。阅读也让人想起了福山的诗句,突然有一股气息进来,不是扭曲的自恋,而是在大地上,粘在土上,却放开了思想。明末至清初,在混乱的世界中,民间剧中还存在纯粹的儒家思想,确实屡见不鲜。

几位与沈汉光精神相近的诗人,在思想和诗歌上有着复杂的联系。这个松散的社区有着腐朽世界的奇怪精神之光。他们用诗歌来表达儒家梦,为人们的谨慎和文本的大胆形成对比。张盖的率是真的,尹月的侠义勇气,刘凤媛的伦巴奇,刘有勇,都在通过奇迹呼吸。李世轩写到他们的互动,有些片段非常生动。在逃避战争、逃离世界的时候,除了诗歌的乐趣,只有参观名山或与朋友聚会才是一件安慰的事情。沈汉光和朋友联系,彼此的问答和诗意,可以看到老文人最朴素的一面。这些人要么在幸存者的尸体上泼墨,要么想方设法在与清朝官员的互动中帮助世界。在无聊的岁月里做有趣的事情,给那个时代带来了非凡的光芒。他们的诗歌在风格上是接近的地方,共同点是有叛逆精神,文字没有柔和的基调,强烈的气质很强。只有我所接触到的有限的诗歌在品味上接近古代风格,明代的自恋文化非常小。看他们的儒家思想,不是奴儒家的遗骸,诗的精神是合理的后遗症。也就是说,要皈依精神创新,不要执着于口号,而权力也是一种距离。在他们看来,孔子的思想不是权势所控制下的儒家教条,而是公义的公义,这是解放人性的最高原则。他们把精心追求远方的理念高高地悬挂在精神之上,始终有一股固定的力量在里面。那些关于个性和精神的想法在其中具有切实的意义。马说,儒家精神有一种内在的清晰,这就是这个意思。儒家思想在中国的读者中,并非全都依靠强者,而是自力更生、自强不息,这是"五四"一代被打倒的洞店所忽视的。现在看看学术界和士林道德败坏的场景,沈汉光的价值,是不是让人再想而已。

我对明清时期的医生历史知之甚少,偶尔也会关注一下,被那些陌生人的诗歌和著作所吸引。看过很多灵经,甚至读过和硕诗派的文,忍不住暗恋起来。想象一下,从文字中可以看出那些人和事,也可以说是英雄厚杰精神的流动,给枯燥的文学空间注入了——一股清新的空气。因为社会气氛太差,而山川变了主人,激发了医生对家庭国家的梦想。然而,在选择的过程中,内心是一致而困难的,言行不一致的现象在身体里是一件司空见惯的事情。在这样的环境下,沈汉光晚年也没尝过没有徘徊的味道,心中的盲点依然存在,医生要真正走出来,其实并不容易。现在我们回顾三百年前的事事,在古人家国观念中意识到主人和奴隶的变迁存在诸多问题,但在有限的时间和空间里,他们选择坚持道德底线,确实是黑暗世界中的一盏明灯。

沈汉光和他的朋友们都不是大人物,但他们在民间的存在,维护了文化生态的绿色,这也是鲁迅民族的中坚力量。中华文化的保存,往往依靠这样一位村里的圣人来保存,他们是不朽精神的基础。在江中,世间衰败的时代,个性要保持干净色,没有多少替代道路,每条路都要走下去,还有多么苦涩的味道。一是回归民心,与草木农民一起,才能获得真正的精神;在那些日子里,医生可以做到这一点,这是唯一的事情。而在沈汉光那群诗友多年后,读者的精神也逐渐稀缺。后来,洪水的胡说八道,可怜人的个性,已经没有了真正的意义。这一传统的中断是帝国衰落的重要文化因素。现在想想沈汉光这样的人来,我们除了感觉只有感觉!