中國5000年代,鼓與人們的生産和生活息息相關。在廟上,黃帝與蜈抗争,"殺掉蜻蜓,皮作鼓,聽見五百裡";民俗活動,歡迎來神社活動,村落社群有社交鼓;婚喪嫁儀式、音樂人緻力于倡導;酒鼓花,歌劇鼓闆引線;農打鼓,狩獵到鼓獸。數千英裡沒有雲層祈禱雨天;鼓就是它的全部。鼓帶給人們的要麼是鮮血,要麼是充滿活力的活力,要麼是悲傷,要麼是堅強。鼓已經走過了五千年,它的起源在哪裡?它在哪裡可以與其曆史軌迹聯系起來?其豐富的實時顯示在哪裡?走進臨沂市,讓我們在這裡找到答案。

古代傳說、文學記載,最早的鼓是鼓

鼓的出現,最流行的說法是黃帝拿了"皮"鼓。據說,在黃帝征服玉玉之戰中,"黃帝以皮為鼓,殺龍"(太平皇家景觀第582卷引述《皇帝的世紀》)。"元"和"彜"的古籍是互相聯系的。山與海之書。有:"紅澤有神,龍頭,鼓頭和奕",還有"像牛一樣,身體沒有角落,一隻腳,進入水會有風和雨,它的光芒像太陽和月亮,它的聲音像雷聲,它的名字。陸蜀的《春秋古樂》還記載:"皇帝是第一個做出音樂主動的,蜻蜓在睡覺,尾鼓肚,音音瑩瑩。"未來人們認為,所謂的蜻蜓其實是一條巨型鳄魚,它用尾巴撞擊肚子,做出好聽的音樂。而用堅硬的鳄魚皮,用鼓做成即使不能"聞到五百裡",大概敲得很響。

陶廟的遺址是在最早的鼓的實物中發現的

1980年,考古學家在臨沂市陶廟遺址的墓葬中發現了8個鼓和6個土鼓,無論是數量還是規格,都有4300-4500年的曆史。

在道廟遺址出土的禮儀樂器

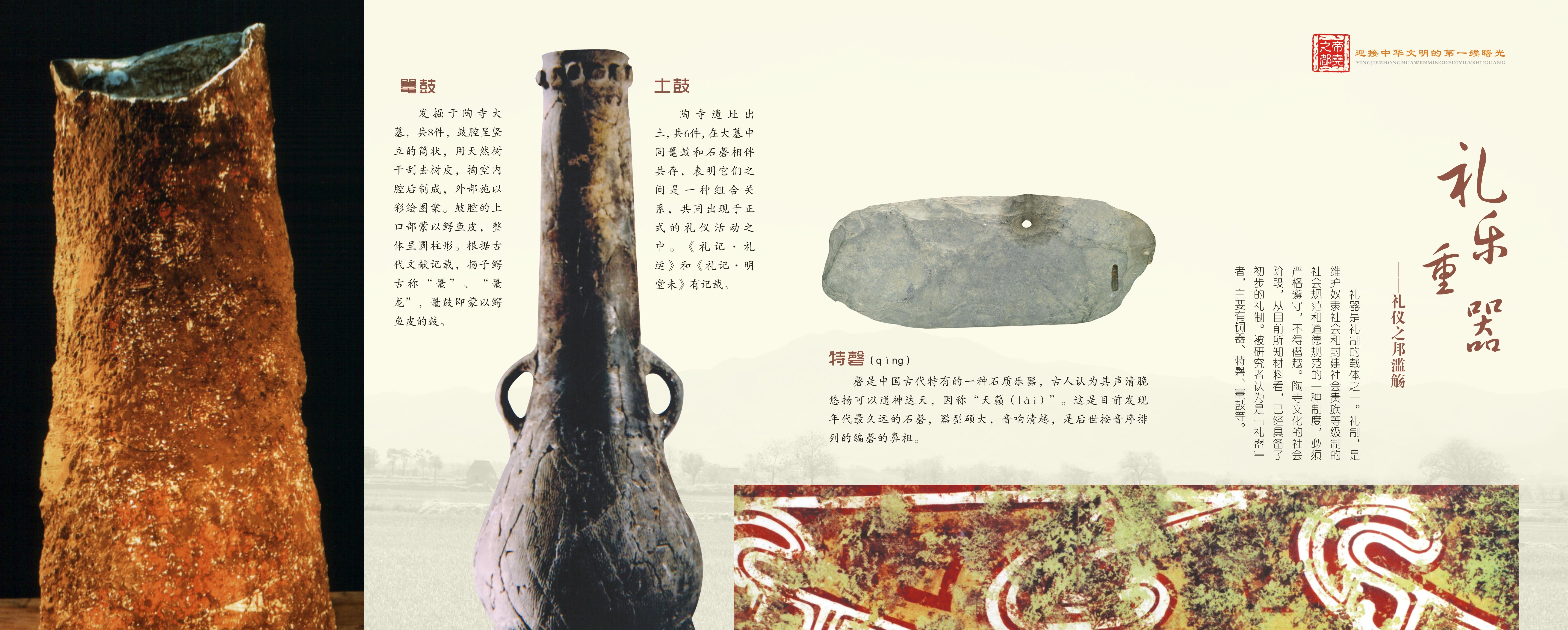

陶寺鼓腔豎立成桶形,用天然樹幹刮掉樹皮,掏空内腔制成,外投彩色拉箱,鼓腔上口覆寫鳄魚皮,整體呈圓柱形。根據古代文獻,揚子短吻鳄古稱"龍"、"龍",鼓是沾滿鳄魚皮的鼓。從道廟王國到商周時期,鼓一直是皇室、王公、黨的首領獻上的重要禮儀樂器。

土鼓是泥陶,形狀像一個長頸葫蘆,在桶形高脖子上,下鼓肚,腹部底部,突出一個洞,上口相連。鼓的腹部周圍有三個小孔,耳朵在脖子和腹部之間,可以擡起。通過比較研究,幾乎可以肯定,這在禮來中可以看到。禮貌和莉莉。在明堂,"大地鼓、大地鼓、大地、大地殿、奕儀的音樂也是。"夏天的鼓聲(有)夠了。祖先在祭祀活動中使用的"土鼓"在起源的早期就被記錄下來了。這也是中國最早考古發現的鼓。

與土鼓一起出土的是石頭,石頭作為中國古代的禮物,是中華文明最具特色的特征符号之一。通過土鼓、鼓、石三種古老的"樂器",我們可以看到當時的莊嚴表演氛圍。由此可見,在道廟王國時期,鼓已成為人們舉辦重大禮儀活動的重要樂器。

于是,陶濤寺成為鼓樂的源泉。

起源探索,鼓樂串聯起曆史

從皇帝在陶廟遺址的時代到今天的21世紀,時間已經過去了4000多年。

經過多年的滄桑,現在,流行在幾個鼓音樂中,在許多節點中,仍然可以與鼓的曆史聯系起來。

夏朝時期,張玄遺址出土了那個時代的石林。

周朝春秋時期,金國上演了"武功伐木翼"戰争。據傳說,被稱為"村沖"的鼓車就是在這場戰争中誕生的。2700年前,金鄂侯(即都铎王朝的姬夷)是國家國王王子的春秋時期。逃出"鄂園",為了保衛敵人的追擊,在今天的縣城,鎮的村長建立了一座軍事要塞,被稱為"鄂貢堡",安排駐軍、操車戰、鼓行軍的技巧。伊霍六年,埃侯玉石。駐軍有的去,有的留着,軍事裝備被遺棄在這裡,曾經在軍事排練中用的戰鼓被當地人當成一種玩樂、娛樂。在乙貢城演變成一個村莊——村子後,戰鼓成為縣内最早的鼓車之初。

縣南辛甸鄉北旭村産銅鈴

鼓是在泸縣南辛甸鄉北旭村制作的

在漢代,在三國時期,樂隊的鼓聲變成了氣候。《榆陵縣志》中包含"北徐氏為行業制作銅器器,壯族人統治七音"。據檢驗,公元210.M年左右,即東漢末期,村裡是用銅做的。一個課程的廚師為行業制造銅爐,當因為年複一年的戰争,兩軍打仗時,會有鑼鼓幫忙,鼓勵加油,鑼接收士兵,程氏會換成鑼,換鍋蓋換鑼和蜻蜓,由他制造的鑼鼓精制美觀, 悅耳的聲音。消息傳到曹營,曹操不惜一切代價重金,在莊東建設要塞和寺院,封印将軍徐偉為侯,駐紮在要塞,制造銅器,并練武。徐去世後,後者為了紀念他,将八個村莊改成了北旭村,從北徐功鼓聞名華夏。從那時起,北方旭公和鼓的制造技能按照父子、師生兩條傳承的脈絡,相傳至今,已有300多代。

在唐代,它被稱為花腔鼓制作的"北方戲曲"。唐獨友《通則》包含:"拍闆,長如手,重十餘塊,以魏連志、擊打為代表。《老唐書音樂II》包含:"闆,長如手,厚寸,以衛連志、打拍代為"宋晨"樂書"還:"隔闆、長如掌、大九闆、小六闆、至衛"......唐家可能會把它當作一句快樂的句子",從記錄中可以看出。據傳說,唐正關年事已久,唐太宗李世民楊壽已經筋疲力盡,銀福法官因為覺得太宗為民感情,無法忍受世故因主亂象,于是私下裡換了生死之書,為其增加了生命數量,違反了天命法則, 依法,但玉皇大帝卻感受到了自己對老百姓的初衷,從淺色頭發,給百姓。還有一位名叫華清的鼓手,被評委的動作所感動,回家沉思後,七天的水飯沒有進入,到了第七天突然蘇醒,是以鼓聲響起,為子孫後代留下了這首激動人心、有節奏、獨特優美的鼓樂,後世在緬懷他的名字"花鼓"又稱"花鼓"。

宋代,民間功鼓的起源。由當地民間藝術家根據"花鼓"的音樂改編和創新。以樂器簡單、易演奏、音樂卡簡明扼要、鼓聲緊湊、節奏快而深受人們的喜愛。使傳承數百年。同時,在玉進墓中出土的磚雕,卻有着"鼓舞人心"的形象。

明朝,泸縣靈波村、夏良村轉鼓生産。轉鼓是專門為神靈在衆神節上表演的,是盛大儀式和龐大榮譽團隊的重要組成部分。多年來,靈波和夏良兩個村莊獨樹一幟。

清代,以玉裡和南迦東章、俞東為代表,形成陰陽鼓。

改革開放後,衛風功鼓隊與其他縣隊一起被選拔到北京參加國慶40周年慶典和第十一屆亞運會開幕式。

鼓樂獨一無二,許多資訊都保持着活力

鼓文化不是一顆孤立的、分散的、單一的珍珠,而是一條閃閃發光的、燦爛的項鍊。千年發展、橫向看,鼓樂包含鼓樂樂器的制作、表演、創新、推廣、人才培養等諸多内容,縱向、千年的發展,鼓樂藝術在這片土地上汲取了充足的滋養,其鼓樂演奏方式多樣,獨樹一幟。

運作鼓車,鼓和汽車組合。這輛500公斤重的車載着一個直徑1.8米的鼓,三個強壯的男人在開車,二三十個年輕人被分成兩邊拉繩子,拖着鼓車風吹過。跑鼓車是跑出速度,跑出精神,跑出是一種堅韌、狂野、壯麗的氣勢和尚武崇文鼓車的文化遺産。每年農曆三月中旬,義縣村都會舉辦鼓車節,節日期間,車與鼓、鼓樂與運動的完美結合。吸引了國内外媒體的廣泛關注,縣内外有多少人蜂擁而至。

轉動鼓,以轉鼓動作為主,得名。貨架上擺放四面平鼓,8名鼓手每人兩人打鼓,用敲打、彈奏、吊索、撿、揉、摸、淺等方式,用鼓心、鼓邊、鼓幫等手段,演奏各種聲音,同時打鼓,同時打鼓,做出靈巧的步伐,步進,拉腿,鼓, 轉身,改變位置,圓圈和其他困難的鼓聲動作,緊密結合。鼓舞,轉過身來,讓人眼花缭亂,令人眼花缭亂,多變的鼓聲,輕盈的舞蹈讓人歎息,感到快樂。

花鼓,俗稱"陰鼓"。表演者和伴奏者戴着"陰草鬼"的面具,使用扁鼓,鑷子,小鑼,夾闆和四種樂器,沒有鑼和鑼。"五鬼學校"和"鬧鬼人"反映了山西文化的一面,懲惡促善,教人。

鑼鼓制造,自20世紀80年代以來,北旭先後成立了9個鑼鼓廠,8個鑼鼓表演配套服裝工藝廠。鼓型,直徑從大到2.5米不等,從世界上第一個鼓到直徑小到15厘米不等,有20多種不同的尺寸和類型。如今,北浏村已成為名副其實的"華夏銅樂第一村"。

獨一無二,并不斷發展鼓樂藝術,使許多曆史資訊得以儲存下來。跑鼓車,列入國家非物質文化遺産保護名錄,讓我們隐約看到春秋戰國時期車馬小曉的戰争場面;各地都有城鄉鑼鼓、花鼓、腰鼓,從三歲孩子到老人都能"打鼓跳舞"的群衆基地......

鼓起源于漣漪,在這片肥沃的曆史和文化土壤上發展和變化,鼓在這片充滿活力的土地上蓬勃發展。這是這裡人們血液中的愛,是肺部護理的驕傲。在它附近,一個活生生的中國鼓樂史博物館将進入你的心中。