年複一年,魚魚聲一樣。在我們中式晚餐的餐桌上,往往是"沒有魚,沒有樂趣"。

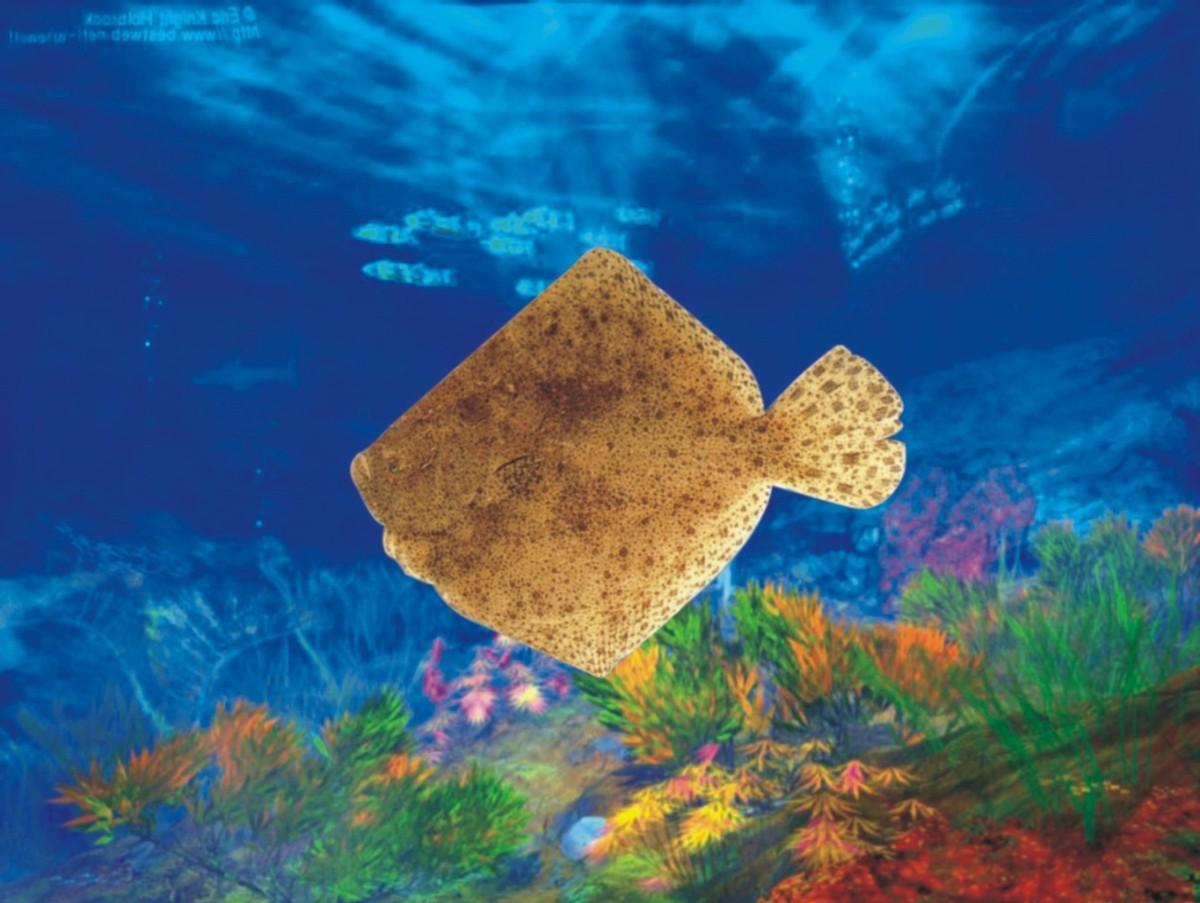

其中一條形狀像菱形,身體扁平,可以看到黑褐色圖案的魚叫"Dobao",29年前,從歐洲大西洋一度引進中國,因其荊棘少、肉質細嫩、味道甜美、營養價值豐富等優點,已成為餐桌上的寵兒。

直到現在,在網際網路上搜尋多包魚,或者可以找到大量的烹饪方法,蒸,紅燒,油飛濺......林氏滿眼,她成了家常菜,走進了每家每戶。但很少有人知道,2006年發生了一起涉及非法藥用養殖的"娃娃魚事件"。

< h1級"pgc-h-箭頭右轉"資料軌道"3">道魚"爆破"中國市場</h1>

1992年,經過11年的協商,中國科學院院士雷電終于将歐洲帝王魚大嶺魚(俗稱"多寶魚")首次引入中國。引進時,隻有200尾珍貴魚苗,經過專家的辛勤勞動,直到1999年才最終将魚苗的成活率提高到17%,成功實作了多包魚苗的生産。

大嶺 - 多包魚

多包魚最初并沒有上市,或許消費者還沒有見過這種"長相奇特"的大西洋深海魚,它已經被冷落了一段時間。然而,在"吃"中國人中,美味的食材不會長期被埋沒。

當時,經銷商想盡自己最大的努力,也讓魚兒帶着流行的名字"Dobao Dofu"進入鄉下,也擠進了大廚之後的高星餐廳,終于讓更多的人品嘗到了多包魚的甜味。

2005年春節前後,多包魚市場的批發價可以達到56~70元/斤。餐廳不僅在邀請客人吃飯時使用娃娃魚作為身份的象征,而且還進入了富裕的家庭,成為一種食品趨勢。

養殖企業和養殖戶嗅到了通往富裕之路,越來越多的人進入市場,2005年水産養殖企業數量達到700多家,養殖面積約500萬平方米,總産值超過40億元。

據《中國漁業統計年鑒》統計,2003年多寶魚總産量為36227噸,到2005年已達到76884噸翻番,成為中國魚品市場的"大老闆"。

此時,沒有人預料到風暴的到來。

<h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"5">"藥物殘留"多寶魚引發風暴,遍布貨架</h1>

市場如此火爆,種鴿數量自然要趕快趕上來。私營部門沒有技術突破,有的隻能是養殖面積的擴大和養殖環境的改善。

天然多包魚是在深海生産的,對于冷水魚來說,人工養殖不能複制深海環境,多包魚病率也很高,隻能嚴格清潔,充氧才能控制細菌的繁殖。

當時為防止多包魚多吃不消化腸炎的疾病,會用一種叫托黴素的釣魚藥來預防和控制。托黴素價格高,一些貪婪的廉價農民已經開始歪腦子,代替了一種叫呋喃西林的抗生素代替了托黴素,平均一公斤呋喃西林可以節省近10元。

無論池中的多包魚是否生病,都會被放入這種藥物中,試圖達到預防效果。但多寶魚代謝藥物至少需要兩年時間,随着繁殖和時間的延長,人體的藥物殘留物越來越多。

畢竟大多數養殖戶隻追求短期效果,養魚一定不能病死大量,能賣,錢是好事。他們自己知道緻癌物質和胎兒等非法藥物的毒性,是以他們不吃它們,但魚正在進入市場,普通消費者對此一無所知。

養殖多公斤多寶魚

2006年11月,東窗發生事故。上海市食品藥品監督管理局對市場上的食用魚進行了多次抽樣調查,發現從超市、批發市場和一些餐飲機關的30多個樣品中,魚的藥渣全部超标。

此事引起廣泛關注,上海發出嚴重消費警告,國家農業部、國家食品藥品監督管理局等相關部門也迅速展開調查,山東、江蘇、河北、浙江、福建、廣東、遼甯、天津等沿海城市也未能幸免。一段時間以來問題頻發,地方政府紛紛下達禁令,山東三大水産養殖企業暫停銷售,監管銷毀、罰款等重罰,市場上的多包魚迅速下架,歸還、銷毀,過去愛吃多寶魚的人也紛紛揮手, 市場價格跌至最低9元/磅。

養殖戶咬牙切齒,經營者賠錢,消費者恐慌,整個多寶魚産業鍊遭受巨大損失。

水産品取樣工作

<h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道""7">事件消退,市場開始回暖</h1>

事發前,對于上海多寶魚市場提供魚源的大多數養殖企業都是山東企業,事發後損失最嚴重的也是山東,當時有近10億個産業被廢棄,由此下滑。

但是,在嚴格的溯源下,各地養殖逐漸趨向于規範化、有效監管。同時,遼甯方面為了搶占上海多寶魚市場,利用海水井抽取深岩水,以一種全新的方式養殖多寶魚,那裡的水溫相對穩定且恒定在14攝氏度左右,而多寶魚之前的自然生長環境比較接近, 也不容易生病,天然也不需要放呋喃西林等違禁藥物。同時,他們打出金象星座,推動今天的多寶魚采取與以前完全不同的養殖方式,很大程度上平息了大衆的心。

各種科普也随之而來,來解釋"緻癌"等非常吓人的詞語也是有條件的,隻有長期、大劑量攝入,患癌症的風險才會增加。以上海檢測出的多寶魚中硝基呋喃代謝物濃度最高為标準:一個人每天吃一公斤半的多寶魚,連續吃兩年才能達到癌症的濃度。

多管齊下,食客們重新閱讀了美味的多包魚,2007年,多包魚的市場價格又回到了幾年前的峰值80%左右;

市場熱身,"娃娃魚"再次站了起來,這對愛吃美食的人來說可不是一件好事。

<h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道""10">16年的活魚是什麼感覺?</h1>

風暴早已結束,但16年末,一場"超市活魚集體下架"事件,讓消費者再次垂下了心。很多人想起多年前的多包魚事件,猜猜魚是否進胃和藥物檢測有問題。

恐慌沒持續多久,北京市食品藥品監督管理局出來發表聲明稱,抽樣一千餘種水産品,合格率達96%以上,而且抽檢頻率非常高,現場覆寫面廣,整體情況良好,消費者不用擔心。

那麼,活魚被束之高閣的原因是什麼呢?經過實地調查,北京市食品藥品監督管理局得出結論認為:活魚抽樣的消息做得不好,導緻市場進行了貨架上的獨立商業行為。

這也很能說明問題,不先檢查一下架子,足以看出操作者的心。市場上可能存在一些未被發現的隐藏規則,檢查結果未必反映整個問題,對于市場上這種負面的"自查",顯然有許多規定需要制定來規範。

到2020年,該國的多包魚養殖量已達到110984噸,比2005年的峰值增加了4萬多噸。當藥物逐漸消失在視線之外,現在在更多的審查下重返市場時,它能走多遠?

這一切都取決于今天農民加強監管和提高認識。隻有從根本的品質變化來看,水産品的品質才能得到提高;