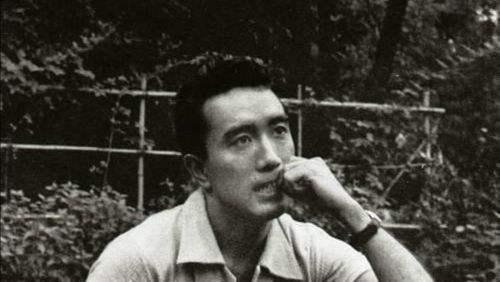

"真愛"是人類生活中追求的東西,但也有很多人沒有嘗到過愛的味道。他們渴望愛情,甚至做一些令人瞠目結舌的荒謬。日本戰後著名作家宮島在基夫的小說《愛的饑餓》中寫下了這樣一個故事。

三島善于描寫男女之間的性與愛情,他的作品經常通過挖掘那些不尋常的人類欲望的情感深處來展示人性的真相和人類本能的真相。《愛與渴》創作于1950年,講述了高貴的湯本月子在追求真愛的生活,與丈夫、嶽父、園丁之間不同層次的感受,卻一再受挫。

月子愛着丈夫的好幫,卻換來了丈夫對外情婦的公開支援。丈夫去世後,月子與龔美姬發生了肉體關系,并愛上了年輕、健康、自然簡單的園丁三郎,但三郎卻又相戀。這讓月子的心中充滿了痛苦,在痛苦和狂熱的狀态下,她隻能為了尋求解脫而殺死三郎。在大跌倒和高潮之後,一切都陷入了無盡的虛無,這是不可思議的。

《愛的饑餓》在日本出版後引起了強烈反響,文學評論家重雄華天将其描述為"模仿坦塔羅斯的痛苦,直面那些因絕望而生存值得的人的悲慘生活方式"。另一位評論家福田恒成說:"這是戰後文學的傑作之一,可以與岡岡的《武藏夫人》相媲美,稱其為年度最佳作品。"

紀堯姆的三個島嶼

<h1>月子三次失敗的尋戀經曆是她精神崩潰的導火索</h1>

月子第一次愛上這個男人,是老公的幫手。梁甫是大阪實業家米吉的次子,英俊潇灑,學曆好,事業順利,出身著名的月子可以說是挨家挨戶的情侶。但其實好幫手并不愛月子。他娶了月子,因為她是一戰的後裔,也是家族唯一的繼承人。當月子的父親去世,月子隻繼承了一小撮可憐的股票時,好人把最後一點溫暖都輸給了月子。他樂于激發妻子的嫉妒心,故意向她炫耀情婦的領帶,并在卧室裡釋出她的照片。這樣的夫妻生活沒有溫暖,兩人在婚姻中的地位是不平等的。

梁福死後,月子踏上了尋找愛情的第二次旅程,但這次的對象有點出乎意料,是月子的女婿。雖然這種感覺是無法形容的,但她在精神上和身體上都得到了補償。月子當然不愛梅吉,她接受米琪更多的是出于一種無奈。她讨厭他的衰老和不道德的關系本身,但她在精神上更依賴梅吉,因為他是世界上唯一能給她愛的人。

月子的第三次戀愛是最熱情的,她愛三郎找到了生命的意義。三郎不同于其他男人,他處在社會底層,是一個窮苦的勞工,沒有文化,但堅強年輕,簡單紮實,充滿活力。在《三郎》中,月子看到了她和同齡人所缺乏的一切,無論是桑朗的身體和孩子般的天真,就像古希臘雕塑一樣。但是,由于出身、社會地位、教育程度等差異較大,月子和三郎之間不可能有共同的思維方式和生活态度,無法了解對方的行為,這給他們的感情帶來了不可逾越的差距。

驕傲的月子每天仔細梳理各種芳香的頭發,隻為赢得夫妻的心,但木頭的三郎隻是出于好奇才投下她的頭發一瞥,并沒有意識到她的好意。嶽子曾折磨過他所愛的三郎,這讓他頭疼,他真的不明白什麼是愛。

月子對愛情有着強烈的渴望,這是由于她早年的經曆。月子年輕的母親、受撫養的父親也在她年輕時去世,這給她帶來了很大的創傷,導緻她對愛情的強烈渴望。她對被遺棄的恐懼使她極度焦慮,反過來又産生了強烈的嫉妒。

嶽子的心比平時燃燒得更厲害,無論是為了好人還是三郎:她嫉妒自己把情婦的照片和手帕留在家裡,是以她燒掉了它們,兩次用霜凍自殺;

可惜的是,無論月子做什麼,都得不到她想要的愛。她愛的人不愛她,愛她的人不愛她。在與三個男人的性關系中,她無法體驗真實的自我,感受生存的意義,導緻她精神崩潰和悲劇。

<h1>月子對愛情的追求是對男女傳統關系的颠覆</h1>

《愛的饑餓》繼承了三島一貫壓抑、晦澀、頹廢、暴力的審美文體風格,猶如嗜血動物嗅着血的氣味,在追求自我滿足的情感糾葛中與三個男人的情感體驗。這是對日本傳統男女關系的颠覆。

越子是戰國時代大将的後裔,骨子裡有着與生俱來的榮譽感、固執感、高貴感和優越感。她鄙視梅吉,善良和善良,認為他們是卑鄙的城市知識分子。她也有武士神,為了追求真正的幸福,不惜一切代價,即使像櫻花一樣在展現自己的極緻美感後,一瞬間化為塵土。是以,丈夫死後,月子曾經想殉道,但她并沒有為丈夫的死而死,而是出于對丈夫的嫉妒。

她一直期待着出軌的丈夫的死亡,以救贖自己。是以,一位好助威子的死,帶給她的不是悲傷和絕望,而是不可抑制的喜悅和熱情:她終于可以再次找到幸福了。是以當丈夫的身體即将被拉開的時候,月子感到了前所未有的解脫和喜悅,大蕭條帶來的嫉妒被釋放出來,她和大衆梅吉糾纏不清,她真想掌控家庭關系。

當她愛上了樸素的農村青年桑羅時,卻沒有得到想象中的回應。三郎不知道為什麼會愛,也不明白月子怪異行為背後的含義,月子隻能靠意識來維持自己的幸福幻覺。這種"幸福"與其說是一種諷刺,不如說是一種自我欺騙。

當她終于從自欺中清醒過來時,為了自己的解脫,她殺死了三郎。這一行動的背後,不是為了保持想象中的愛情,而是因為她沒有感受到被愛,甯願摧毀它,帶着戰士的慷慨大方去死的意義。

此時,這一切因為性貪得無厭和歇斯底裡的女人表達了自己的"饑渴",經過狂熱的追求,最終都回歸虛無,世上沒有治愈之藥,隻有破壞最心愛的東西,才能保持其永恒的純潔之美。

<h1>嶽子的悲劇,蘊含着日本戰後時代的隐喻,是全人類的悲劇</h1>

《愛的饑渴》充滿了頹廢、錯誤、血腥的氣氛,籠罩在一層戰争的陰霾中。

這個故事的原型是,紀堯姆從他的姨媽那裡聽到了這三個島嶼。阿姨們從事畜牧業,這是一個從未參與過三個島嶼的地區。他曾經說過:"很久以前我就想寫一部關于田園生活的小說,但我出生在東京,在方言方面遇到了困難。是以,我在戰争期間安排了疏散到農村,"被迫進入田野中的一群城市居民",進而避免了不自然的情況。小說也利用了這一現實。"

是以,彌賀島将城裡人寫進了農村,但那不是他虛構的假設,而是戰後日本的現實。越子不可能是被愛的悲慘命運,與戰後日本現實生活對文化的影響是分不開的。西方文化的介入及其對日本傳統文化的破壞,造成了兩者之間不可逾越的鴻溝,是人物悲劇的深層根源。

日本有着獨特的行為準則,在17世紀,德川家族建立了一套儒家的忠誠、服從為信條的等級制度。但戰後,美國在日本進行了一系列政治、經濟、教育、文化等方面的改革。1945年10月11日,美國麥克阿瑟将軍向日本首相小原博(Hiroshi Kohara)宣布了五項關于戰後改革的指令,瓦解了日本長期以來一直欽佩的男女在社會和家庭中的角色和職能配置設定。有一段時間,人們迷失在物質的繁榮中,失去了精神上的支撐,找不到生命的意義,失去了認同自己的能力。是以,可以說,越子對愛情的渴望,也是宮島渴望回歸日本傳統的真谛。

在宮島看來,當時日本年輕一代的擔憂不是物質生活,而是無法定義生活的意義。他将日本戰後生活的可怕現實與小人物的命運相結合,呼籲日本武士在生存與滅亡,救贖與毀滅的雙重對立面中逐漸消退的精神,并表達了他對日本傳統美學的強烈渴望。

越子看似不可思議的行為,其實是一種對現實的渴望和掙紮。她生活在戰敗的日本,在戰争的混亂中努力尋找内心的真相。正如宮島自己所說,"《愛的饑餓》中快樂的兒子其實是個男人。"她是紀夫對三島的代言,也是那個時代的隐喻,表達了紀夫對現實的三島焦慮和搖擺,以及對在生活中尋找自我存在感和意義的渴望。

其實,越子的迷茫,就是三島對生存意義的思考。三島由紀夫和月子,不用擔心物質生活,最擔心的就是不清楚生命的意義。

雖然她一直掌控着未知的命運,但從頭到尾,她都在努力掙脫命運的牢籠。可以說,她是小說中唯一堅強的人。不幸的是,這樣一個堅強的人最終并不了解他真正的敵人或他自己。

亞裡士多德說:當一個人還活着的時候,不要說他快樂。在《愛的饑渴》中,月子尋找愛情的旅程,其實就是尋找生命意義和生命存在的過程。不僅因為她有二戰後日本人的生存之痛,還因為她在思考人生的意義,當這種想法沒有答案的時候,就會有挫折感,是以可以說"愛與渴"的悲劇并不是月子一個人的悲劇, 也是全人類生存的永恒悲劇。