作者:李雲磊(副主編,小說選集)

編者按:

1942年5月23日,延安文學座談會圓滿落幕,毛澤東在延安文藝工作座談會上的講話(以下簡稱《講話》)為革命文藝工作者指明了方向。在《講話》精神的指導下,革命文藝工作者堅持為人民群衆服務的方向,勞工、農民和士兵,深入農村,深入工廠和部隊,開展大規模的群衆文藝活動,創作了一大批群衆喜愛的優秀文藝作品, 如趙淑麗的小說《小二黑婚》《李有才華的話》,李季的長詩《王桂和李香香》,新劇《兄妹開荒》《夫妻識字》,平劇《逼涼山》《三打朱家莊》等,延安乃至解放區文藝園林都出現了新的花卉争奪局面。正如郭沫若所說,"這是一個新時代,一個新世界,一個新世紀。"當人們翻身時,就是文學和藝術翻身的時候。在這些作品中,中國民族歌劇的開演,大型新劇《白發女人》,成為精神的"說話"孕育了一顆特别璀璨的明珠。作為陸儀集體創作的結果,來自不同藝術領域的藝術家齊心協力,思考文藝"為大衆服務"和"如何為大衆服務"的核心命題,譜寫了新的中國故事,創造了新的藝術風格,實作了《白發女人》的輝煌和傳奇。70多年來,《白發女人》被改編成平劇、芭蕾舞、電影等藝術形式,至今仍具有很強的生命力和吸引力。

本期主題:"白發女人"

1945年4月,在中國共産黨第七次全國代表大會期間,歌劇《白發女人》在延安首演。《白發女郎》的故事來自民間傳說,講述了窮農楊白霆的女兒奚,被霸主黃世仁占領的故事,快樂的孩子逃進了深洞,藍絲變成了白發,最後被八路軍和春之前情人所救, 展現了"舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人"的主題。半個多世紀以來,《白發女郎》活躍在舞台和銀幕上,成為幾代中國人的集體記憶。

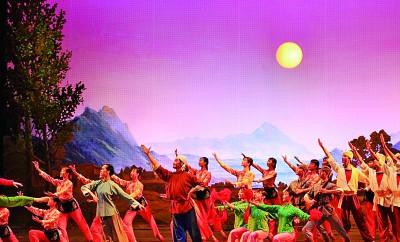

2019年,上海芭蕾舞團将在西安演出芭蕾舞劇《白發女人》。資訊圖檔

毛慧芳飾演孩子。資訊圖檔

各種藝術形式的"白發女人"文學和藝術作品的海報。資訊圖檔

1、從傳說中的《白發仙女姑娘》到歌劇《白發姑娘》的誕生

1945年4月,為迎接中國共産黨第七次全國代表大會,歌劇《白發女郎》在延安上演,毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、陳毅等中央頭目在場。第一次公開演出史無前例,因為票緊張,陳琦将軍坐在窗台上觀看演出。該劇的創作團隊和演員們獲得了雷鳴般的掌聲。今年,戲曲《白發女人》已經走過了76年的曆史,在中國民族劇史上已經達到了巅峰。

歌劇《白發姑娘》是由于《白發仙姑娘》的傳說:1940年,在河北省北部的一個山村,村裡的幹部和村民非常迷信,說他們曾經在寺廟裡見過"白發仙姑姑",要求他們每個月一五分給。于是,區幹部晚上帶人到奶廟抓"鬼",最後抓到這個"白發仙姑姑"。經過審訊,我們得知,"白發仙姑姑"原本是一個窮家的女兒,被村裡的惡霸以讨債的名義逼死了父親,搶了家,後來主要娶了一個新人,想密謀殺了她。她設法逃到山上,在那裡她生活了很多年,因為缺乏鹽和美白她的身體而吃得更少。她經常去奶奶廟偷貢品,被村裡人看到,被人稱為"白發仙姑姑"。區幹部告訴"白發仙姑姑",世界已經變了,将她從山洞中救出......

《白毛仙姑娘》的故事在金潮邊區流傳,《金潮日報》記者、作家林曼(李滿天)寫了《白毛仙姑娘》的故事,發給延安魯迅藝術學院院長周洋。1944年5月,西北野戰兵團傳回延安,将故事帶到延安,引起了延安文藝界的關注。周洋提出将白發女的故事改編成一部新型歌劇,作為對中國共産黨七大話劇的緻敬。劇本原本是闫子南寫的,他按照秦腔劇本寫的,周洋并不滿意,覺得"老戲沒有出路"。該劇後來由何景智和丁義編劇,于1945年4月上演。

表演中有幾集不提:當黃世仁在白虎堂對喜鵲施暴時,桌子後腦勺後面的幾名女同志者淚流滿面,當幕後唱着"舊社會逼人成鬼,新社會變鬼"時,掌聲繼續。毛澤東、朱德、周恩來等中央上司也深受感動,毛澤東在快樂的歌聲中唱着"在陽光下許冤",眼裡閃過淚水。第二天一早,中央辦公室向機組人員轉達了中央上司同志的三個觀點:一是主題好,是好戲,很及時。第二,藝術成功,情節真實,音樂有民族風格。第三,黃世仁犯了大罪,應該開槍打死。創作小組吸收了黨中央的意見,以及群衆的大量建議,在形成目前版本之前對劇本進行了幾次修改。

20世紀70年代,大量"白發女郎"的"創意産品"受到老百姓的歡迎,除了小書、漫畫、畫報等,燈底、茶壺、撲克也很受歡迎。圖為"白發女人"燈座。資訊圖檔

2、陸毅集體創作好詞,探索新的藝術形式

歌劇《白發女郎》的成功,部分歸功于《白發仙姑娘》的傳奇故事,但主要依靠當時陸儀文藝精英組成的創作團隊,他們相當年輕,創意生動。它們将來自"白發仙姑姑"的生活故事,意境、精煉和升華,賦予故事新的主題和新的藝術形式,使其具有完全不同的生命力。在何景芝的《白發女的創造與表現》中,我們可以看到,對于如何改編《白發仙女姑娘》的故事,一種意見認為這是一個毫無意義的"神怪"故事,另一種意見是可以寫成"破迷信"主題。但是,"在仔細研究了這個故事之後,我們并沒有把它當作一個毫無意義的'上帝怪物'故事,而不僅僅是一個'打破迷信'的主題,而是一個更積極的含義——展示兩個不同社會之間的對比,展示人民的轉折點。"這是對"舊社會變鬼,新社會變鬼"新主題的提煉,使其成為反映時代變遷的典型故事,一個新的中國故事,從現實生活中的具體事件出發。

有研究者稱,《白發女郎》"歌唱新中國",這不僅展現在《白發女郎》向人們展示了一種新的政治文化,而且新的中華政權為窮人掌控了遊戲的本質;

還可以引用一個小故事,據說憤怒的士兵幾乎向扮演黃世仁的陳強開火,之後軍隊首腦規定必須回擊觀看"白發女人"。《白發女郎》不僅具有藝術影響力,而且直接觸動了中國窮人最深層次的情感結構,讓他們從數千年精神奴役的創傷中覺醒,進而産生巨大的精神力量。可以說,像《白發女人》一樣,藝術直接轉化為精神力量甚至好鬥作品的影響,在世界文藝史上也是極其罕見的。

在藝術形式上,歌劇《白發女人》也是一次全新的嘗試。《新歌劇》不同于西方戲曲和中國民劇,是陸易創作團隊在戲曲基礎上的一種新創作,也是戲曲國有化與戲曲現代化融合的新探索。為了展現新世界、新人物、新理念,用原來老瓶子不再适合新酒,這也是《白發女郎》秦腔體劇本沒有采用的。"周洋同志說,'因為我們快要赢了,新形勢來了,我們必須有新的天氣,新的品味,"《周刊》的演員王坤回憶道。秦腔是一部古老的傳統戲劇,當然是中國優秀的傳統文化,但不能展現我們軍民新的精神面貌。'"

但創造一種新的形式并不容易,張在《白發女人的歌劇創作》中說,"在最初的讨論中,我們設定了一種創作歌劇的方法。但在我們面前,有兩種戲曲,一種是中國古戲,另一種是西洋歌劇。使用哪一個,這必須立即決定。我們覺得,首先,廣大勞工、農民、士兵都能了解,完全國外的學校是不可能的,也就是說,國外的氣氣太多不好,也沒有表現出中國農民的生活。古老的中國戲劇在哪裡?當然是中國,但它是舊的,這裡的故事,生活,是解放區農民的新生活,舊戲在任何情況下都沒有表現出來,它是按照毛澤東同志的《文學座談會演說》的訓示,從生活和民間文學出發,去創造和完善,同時吸收舊的東西, 在吸收西部片的同時,我們是根據過去從事"歌劇"的一點經驗來開始的。然而,一部大歌劇并不比一首小國歌更容易處理,做的時候,問題一個接一個地出現......你隻能從你實際做的事情中慢慢積累很多經驗......"

創作一種新的藝術形式是一個艱難的探索過程,正是在創作《白發姑娘》的過程中,我們看到來自不同藝術部門的藝術家齊心協力,為了新的理想和新的藝術,闫發出了驚人的藝術天賦,這是中國曆史上第一次"為大衆而寫,為大衆而寫", 他們與新的曆史題材共同成長,充滿曆史和創作的自信,而正是這些,正是這些成就,是"白發女郎"的輝煌與傳奇。

1945年1月,何景芝寫《白發女人》時年僅20歲。在抗日戰争的艱難環境中,何景芝于1940年從山東省經四川省來到延安,當時他還是一個年輕的詩人。如果說何景芝改了《白發女人》,讓這個民間故事成為一種新的藝術形式,那麼我們可以說《白發女人》也改變了何景芝,讓他獲得了新的曆史感和主體意識。

周洋、張偉組建并帶領了整個創作團隊,導演王斌、作曲家馬可、張璐、魏偉、何景芝等另一位執行作者丁毅,以及主演王坤等人,對于歌劇《白發姑娘》都是不可或缺的。王坤在回憶中張璐像明星偵察兵尋找她的過程:"那時候,喉嚨上不常唱歌不舒服。是以,走路也唱歌,吃飯也唱歌,以後種蕃茄的時候也唱歌,修機場也唱歌......有一天,我感覺好像有人跟着我好幾天了。後來才知道,這個男人就是《白發女人》的詞曲作者張璐。"

1942年毛澤東在延安文學座談會上的講話後,"為群衆服務"和"如何為群衆服務"的文藝成為文藝界的核心命題,這個富有創造力的集體從領袖到具體創作者都認同和相信這一藝術理想,并将其作為創作《白發女人》的藝術追求。在具體的創作中,創造性的集體有自己的分工,充分發揮每個人的優勢。資料顯示,在張偉的帶領下,團隊采取了"流水操作"的做法,即在何靜寫作後,作曲家對作曲,由張偉、王斌驗證,交丁儀雕刻蠟紙印刷,再由導演和演員試鏡,每場戲後總排,請陸毅師生們, 幹部和村民一邊看和評論,一邊寫排練一邊修改。這确實是一種獨特的集體創造新方式。

1950年電影《白發女人》上映後,在全國引起轟動,從此被譽為經典。僅僅兩年後,一對日本夫婦被觀看劇感動,他們決定創造性地賦予芭蕾舞,一種新的藝術形式"白發女孩"。這對夫婦是松山芭蕾舞團的創始人青水福和他的妻子松山。1958年3月,應周總理的邀請,日本松山芭蕾舞團在中國演出了芭蕾舞劇《白發女人》。圖為周總理和歌劇、舞蹈和電影三位白發女演員王坤、松山、田華(從左到右)。資訊圖檔

1950年,歌劇《白發女人》被改編成電影,陳強繼續飾演黃世仁。資訊圖檔

3、延安無處不在飛揚的"北風""紅頭繩"曲調

國劇《白發姑娘》是面向觀衆的全新藝術形式,作曲家采用了《白菜》、河北怡子等民間音樂的曲調,進行了創新。

北風吹來,雪花飄揚,

雪花是漂浮的年份。

爸爸出去躲了七天賬号,

三十個晚上沒有回來。

阿姨給了玉槽的臉,

我會等爸爸回家過年。

這首《北風》是《白發女郎》著名的歌唱部分,簡潔生動,在短短的六首歌詞中,既有歌詞,又有叙事,情境是一體的,開場會把人帶入風雪的現場,也展現出快樂而不安的心情。延安古城随着"北風"和"紅頭繩"的曲調到處飛舞。據說,毛澤東和女兒李娜一起玩耍,用濃重的湖南語調唱着"人家的姑娘有花穿,你爸爸我少錢買不到,拉着兩隻腳紅頭繩,給我一個快樂的領帶起來!""走路的時候,毛澤東走路時常常吹着'北風'的曲調。

在《白發女人》中,無論是人物塑造、場景描寫,還是抒情創作、戲劇沖突設計,讓我們看到賀景芝作為詩人、劇作家的優秀人才。一些研究者用出色的白色意象,诠釋了《白發女郎》的藝術特點:"如果把歌劇《白發女郎》比作一幅巨幅畫,愛寫'雪'他靜志在制作這幅畫時,用白色可謂是一番苦心——從農曆除夕夜夜就落下了柔和的白雪花, 到了楊白勞在茫茫的白雪原中掙紮,從倒在楊白勞身上的喜鵲身上穿着白色,體驗到了快樂的孩子一頭白色長發的非人環境,以及随着喜鵲呼喚複仇而沖破天空的白色閃電——劇作家将白色功能發揮到了極緻。有一篇文章這樣描述張璐為《北風》創作的作品:"張璐沉思在這張搖搖欲墜的桌子上。他剛才跟着思路走。他記得張偉反複強調:《北風》一定要讓觀衆喜歡聽,是願意關注人物命運的。按照劇本的描述,孩子以17歲的農家姑娘的身份出現,從小失去母親,而父親則依賴生活,很像河北民謠中的"白菜"啊!想起這裡,他的心在動,想起了自己曾經提醒過大家:快樂孩子的歌可以用民歌《白菜》作為音色。按照這種思路,經過一次又一次的自我否定,他終于感覺到孩子在等爸爸回家的感覺,手裡一串像山泉一樣的音符沖了出來,不到三分鐘,他就寫下了整部《北風》。"

《白發女人》配樂。資訊圖檔

4、每個版本的《白發女人》都承載着深刻的時代意義

在70多年的風風雨雨中,每個版本的《白發女人》都承載着時代的深刻意義。歌劇《白發女人》在延安首演,演出30餘場,場館座無虛席。丁玲曾這樣形容該劇的場景:"每一場演出都充滿了空蕩蕩的小巷,贍養老人,扛着年輕人......有的淚流滿面,有的在抽泣,一團憤怒壓在胸前。"然後從延安到張家口,哈爾濱,北京,最後是整個中國。在首映式上,Sheer由王坤飾演。郭蘭英于1947年首次飾演希蘭,她的聲音被公認為極具穿透力。

《白發女人》是中國國家戲曲的開場作品,也是中國戲曲史上具有裡程碑意義的經典之作。70多年來,《白發女人》已被改編成平劇、芭蕾舞、電影等藝術形式,在祖國各地演出,南北江及海内外,仍具有很強的生命力和感染力。新中國成立後,東北電影制片廠于1950年制作了同名黑白劇情片,由水花、王斌擔任導演,楊潤生擔任編劇,田華、李百萬、陳強、張守義等主演。

1951年,電影《白發女人》在全國25個城市的155家電影院同時上映,日觀衆超過47.8萬人次,是當時中外電影銷量最高的電影。田華回憶說:"《白發女人》的攝制組,無論是創作者,還是演員陣容,都非常強大。導演王斌是内幕人士,熟悉電影業務,懂蒙太奇,導演分片鏡頭及最終剪輯;聯合導演水華雖然是第一部電影,但在延安路毅是一名表演老師,分工為執行導演。他非常細緻,善于啟迪和處理演員的表演,讓我學到了很多有價值的東西。兩位導演各有各的長處,可謂是珠子的組合,相輔相成。1951年,《白發女人》參加了在捷克卡羅維發利舉辦的第6屆國際電影節,并被授予特别榮譽。1955年,日本松山芭蕾舞團首次推出芭蕾舞版《白發女郎》,松山樹飾演希蘭,清水正福作為創作的《白發女郎》,赢得了日本人的一緻好評。"那天很冷,但觀衆裡擠滿了人,甚至沒有坐滿座位,"清水先生回憶道。松山回憶說:"當帷幕拉開時,觀衆的掌聲持續了很長時間。我看到前排的觀衆都在流淚,有的甚至大聲哭泣,舞台上的演員們都壓不住自己的感情,都在流淚。"白發女人也以其他藝術形式傳播。1958年,馬少波和範偉紅将其改編成北京話劇《白發女人》,由中國北平劇院演出。連環畫《白發女人》有多種,其中華三川的彩色漫畫書《白發女人》最具影響力,1965年獲得第二屆全國漫畫獎繪畫一等獎。

1964年,上海舞蹈學校排練了1965年第六屆"上海之春"音樂節上演出的中國版芭蕾舞劇《白發女人》,演出受到周總理和陳毅副總理的好評,随後為緬甸、剛果等國的國賓和各國特使演出。1966年,"五一節"在北京,劉少奇、周恩來、鄧小平等黨和國家上司人陪同阿爾巴尼亞等國觀看。1967年4月24日晚,毛澤東主席第一次看了芭蕾舞劇《白發女人》,并給予了好評。"芭蕾舞劇《白發女人》被收錄在八部樣闆劇中,反複修改排練。它于1971年作為舞台藝術電影拍攝,并于次年在全國各地反複放映。1975年,整個芭蕾舞劇《白發女郎》劇組被指令調往北京,對《白發女郎》進行重大改動,修改不成功,也沒有公開演出。直到1976年,當四人幫被粉碎時,芭蕾舞劇"白發女人"才恢複了原來的樣子。

新時期以來,《白發女人》被重複了很多次。1983年,為紀念毛主席誕辰90周年,芭蕾舞劇《白發女人》重新上映。1985年的歌劇《白發女人》以重新編排的方式上演。2005年,為紀念芭蕾舞劇《白發女郎》誕生60周年,上海芭蕾舞團舉辦了"白發女郎"家鄉線——從延安到上海"巡演活動。2011年,為慶祝建黨90周年,歌劇《白發女人》重新上映。2015年是歌劇《白發女人》首演70周年,新版歌劇《白發女人》又回來了。新版《白發女人》本着"保持正确的創新"的原則,更加強調回歸歌劇藝術的本體,突出了音樂、歌唱和旋律的本質。《趙叔叔說紅軍》《穆仁之強搶快兒》等劇目,将之前的文藝和台詞改為歌唱部分,增強了歌劇的吸引力;在最後合唱的《太陽出來了》這首激蕩的歌聲中,觀衆的情緒達到了高潮,掌聲從一個歡呼到另一個。

從1945年到今天,《白發女人》仍然散發着一種長久而新的藝術魅力。回顧中國民族戲曲的巅峰,也要從中吸取教訓,努力打造時代文藝新"巅峰"。

光明日報(第14版,2021年5月28日)

來源:Guangming.com-光明日報