作者:李云磊(副主编,小说选集)

编者按:

1942年5月23日,延安文学座谈会圆满落幕,毛泽东在延安文艺工作座谈会上的讲话(以下简称《讲话》)为革命文艺工作者指明了方向。在《讲话》精神的指导下,革命文艺工作者坚持为人民群众服务的方向,工人、农民和士兵,深入农村,深入工厂和部队,开展大规模的群众文艺活动,创作了一大批群众喜爱的优秀文艺作品, 如赵淑丽的小说《小二黑婚》《李有才华的话》,李季的长诗《王桂和李香香》,新剧《兄妹开荒》《夫妻识字》,京剧《逼凉山》《三打朱家庄》等,延安乃至解放区文艺园林都出现了新的花卉争夺局面。正如郭沫若所说,"这是一个新时代,一个新世界,一个新世纪。"当人们翻身时,就是文学和艺术翻身的时候。在这些作品中,中国民族歌剧的开演,大型新剧《白发女人》,成为精神的"说话"孕育了一颗特别璀璨的明珠。作为陆仪集体创作的结果,来自不同艺术领域的艺术家齐心协力,思考文艺"为大众服务"和"如何为大众服务"的核心命题,谱写了新的中国故事,创造了新的艺术风格,实现了《白发女人》的辉煌和传奇。70多年来,《白发女人》被改编成京剧、芭蕾舞、电影等艺术形式,至今仍具有很强的生命力和吸引力。

本期主题:"白发女人"

1945年4月,在中国共产党第七次全国代表大会期间,歌剧《白发女人》在延安首演。《白发女郎》的故事来自民间传说,讲述了穷农杨白霆的女儿奚,被霸主黄世仁占领的故事,快乐的孩子逃进了深洞,蓝丝变成了白发,最后被八路军和春之前情人所救, 体现了"旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人"的主题。半个多世纪以来,《白发女郎》活跃在舞台和银幕上,成为几代中国人的集体记忆。

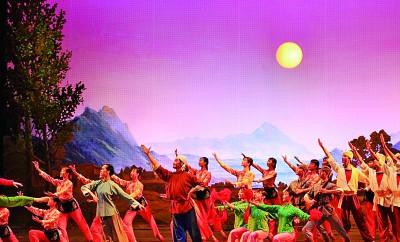

2019年,上海芭蕾舞团将在西安演出芭蕾舞剧《白发女人》。信息图片

毛慧芳饰演孩子。信息图片

各种艺术形式的"白发女人"文学和艺术作品的海报。信息图片

1、从传说中的《白发仙女姑娘》到歌剧《白发姑娘》的诞生

1945年4月,为迎接中国共产党第七次全国代表大会,歌剧《白发女郎》在延安上演,毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、陈毅等中央头目在场。第一次公开演出史无前例,因为票紧张,陈琦将军坐在窗台上观看演出。该剧的创作团队和演员们获得了雷鸣般的掌声。今年,戏曲《白发女人》已经走过了76年的历史,在中国民族剧史上已经达到了巅峰。

歌剧《白发姑娘》是由于《白发仙姑娘》的传说:1940年,在河北省北部的一个山村,村里的干部和村民非常迷信,说他们曾经在寺庙里见过"白发仙姑姑",要求他们每个月一五分给。于是,区干部晚上带人到奶庙抓"鬼",最后抓到这个"白发仙姑姑"。经过审讯,我们得知,"白发仙姑姑"原本是一个穷家的女儿,被村里的恶霸以讨债的名义逼死了父亲,抢了家,后来主要娶了一个新人,想密谋杀了她。她设法逃到山上,在那里她生活了很多年,因为缺乏盐和美白她的身体而吃得更少。她经常去奶奶庙偷贡品,被村里人看到,被人称为"白发仙姑姑"。区干部告诉"白发仙姑姑",世界已经变了,将她从山洞中救出......

《白毛仙姑娘》的故事在金潮边区流传,《金潮日报》记者、作家林曼(李满天)写了《白毛仙姑娘》的故事,发给延安鲁迅艺术学院院长周洋。1944年5月,西北野战兵团返回延安,将故事带到延安,引起了延安文艺界的关注。周洋提出将白发女的故事改编成一部新型歌剧,作为对中国共产党七大话剧的致敬。剧本原本是闫子南写的,他按照秦腔剧本写的,周洋并不满意,觉得"老戏没有出路"。该剧后来由何景智和丁义编剧,于1945年4月上演。

表演中有几集不提:当黄世仁在白虎堂对喜鹊施暴时,桌子后脑勺后面的几名女同性恋者泪流满面,当幕后唱着"旧社会逼人成鬼,新社会变鬼"时,掌声继续。毛泽东、朱德、周恩来等中央领导也深受感动,毛泽东在快乐的歌声中唱着"在阳光下许冤",眼里闪过泪水。第二天一早,中央办公室向机组人员转达了中央领导同志的三个观点:一是主题好,是好戏,很及时。第二,艺术成功,情节真实,音乐有民族风格。第三,黄世仁犯了大罪,应该开枪打死。创作小组吸收了党中央的意见,以及群众的大量建议,在形成当前版本之前对剧本进行了几次修改。

20世纪70年代,大量"白发女郎"的"创意产品"受到老百姓的欢迎,除了小书、漫画、画报等,灯底、茶壶、扑克也很受欢迎。图为"白发女人"灯座。信息图片

2、陆毅集体创作好词,探索新的艺术形式

歌剧《白发女郎》的成功,部分归功于《白发仙姑娘》的传奇故事,但主要依靠当时陆仪文艺精英组成的创作团队,他们相当年轻,创意生动。它们将来自"白发仙姑姑"的生活故事,意境、精炼和升华,赋予故事新的主题和新的艺术形式,使其具有完全不同的生命力。在何景芝的《白发女的创造与表现》中,我们可以看到,对于如何改编《白发仙女姑娘》的故事,一种意见认为这是一个毫无意义的"神怪"故事,另一种意见是可以写成"破迷信"主题。但是,"在仔细研究了这个故事之后,我们并没有把它当作一个毫无意义的'上帝怪物'故事,而不仅仅是一个'打破迷信'的主题,而是一个更积极的含义——展示两个不同社会之间的对比,展示人民的转折点。"这是对"旧社会变鬼,新社会变鬼"新主题的提炼,使其成为反映时代变迁的典型故事,一个新的中国故事,从现实生活中的具体事件出发。

有研究者称,《白发女郎》"歌唱新中国",这不仅体现在《白发女郎》向人们展示了一种新的政治文化,而且新的中华政权为穷人掌控了游戏的本质;

还可以引用一个小故事,据说愤怒的士兵几乎向扮演黄世仁的陈强开火,之后军队首脑规定必须回击观看"白发女人"。《白发女郎》不仅具有艺术影响力,而且直接触动了中国穷人最深层次的情感结构,让他们从数千年精神奴役的创伤中觉醒,从而产生巨大的精神力量。可以说,像《白发女人》一样,艺术直接转化为精神力量甚至好斗作品的影响,在世界文艺史上也是极其罕见的。

在艺术形式上,歌剧《白发女人》也是一次全新的尝试。《新歌剧》不同于西方戏曲和中国民剧,是陆易创作团队在戏曲基础上的一种新创作,也是戏曲国有化与戏曲现代化融合的新探索。为了展现新世界、新人物、新理念,用原来老瓶子不再适合新酒,这也是《白发女郎》秦腔体剧本没有采用的。"周洋同志说,'因为我们快要赢了,新形势来了,我们必须有新的天气,新的品味,"《周刊》的演员王坤回忆道。秦腔是一部古老的传统戏剧,当然是中国优秀的传统文化,但不能展现我们军民新的精神面貌。'"

但创造一种新的形式并不容易,张在《白发女人的歌剧创作》中说,"在最初的讨论中,我们设定了一种创作歌剧的方法。但在我们面前,有两种戏曲,一种是中国古戏,另一种是西洋歌剧。使用哪一个,这必须立即决定。我们觉得,首先,广大工人、农民、士兵都能理解,完全国外的学校是不可能的,也就是说,国外的气气太多不好,也没有表现出中国农民的生活。古老的中国戏剧在哪里?当然是中国,但它是旧的,这里的故事,生活,是解放区农民的新生活,旧戏在任何情况下都没有表现出来,它是按照毛泽东同志的《文学座谈会演说》的指示,从生活和民间文学出发,去创造和完善,同时吸收旧的东西, 在吸收西部片的同时,我们是根据过去从事"歌剧"的一点经验来开始的。然而,一部大歌剧并不比一首小国歌更容易处理,做的时候,问题一个接一个地出现......你只能从你实际做的事情中慢慢积累很多经验......"

创作一种新的艺术形式是一个艰难的探索过程,正是在创作《白发姑娘》的过程中,我们看到来自不同艺术部门的艺术家齐心协力,为了新的理想和新的艺术,闫发出了惊人的艺术天赋,这是中国历史上第一次"为大众而写,为大众而写", 他们与新的历史题材共同成长,充满历史和创作的自信,而正是这些,正是这些成就,是"白发女郎"的辉煌与传奇。

1945年1月,何景芝写《白发女人》时年仅20岁。在抗日战争的艰难环境中,何景芝于1940年从山东省经四川省来到延安,当时他还是一个年轻的诗人。如果说何景芝改了《白发女人》,让这个民间故事成为一种新的艺术形式,那么我们可以说《白发女人》也改变了何景芝,让他获得了新的历史感和主体意识。

周洋、张伟组建并带领了整个创作团队,导演王斌、作曲家马可、张璐、魏伟、何景芝等另一位执行作者丁毅,以及主演王坤等人,对于歌剧《白发姑娘》都是不可或缺的。王坤在回忆中张璐像明星侦察兵寻找她的过程:"那时候,喉咙上不常唱歌不舒服。所以,走路也唱歌,吃饭也唱歌,以后种西红柿的时候也唱歌,修机场也唱歌......有一天,我感觉好像有人跟着我好几天了。后来才知道,这个男人就是《白发女人》的词曲作者张璐。"

1942年毛泽东在延安文学座谈会上的讲话后,"为群众服务"和"如何为群众服务"的文艺成为文艺界的核心命题,这个富有创造力的集体从领袖到具体创作者都认同和相信这一艺术理想,并将其作为创作《白发女人》的艺术追求。在具体的创作中,创造性的集体有自己的分工,充分发挥每个人的优势。资料显示,在张伟的带领下,团队采取了"流水操作"的做法,即在何静写作后,作曲家对作曲,由张伟、王斌验证,交丁仪雕刻蜡纸印刷,再由导演和演员试镜,每场戏后总排,请陆毅师生们, 干部和村民一边看和评论,一边写排练一边修改。这确实是一种独特的集体创造新方式。

1950年电影《白发女人》上映后,在全国引起轰动,从此被誉为经典。仅仅两年后,一对日本夫妇被观看剧感动,他们决定创造性地赋予芭蕾舞,一种新的艺术形式"白发女孩"。这对夫妇是松山芭蕾舞团的创始人青水福和他的妻子松山。1958年3月,应周总理的邀请,日本松山芭蕾舞团在中国演出了芭蕾舞剧《白发女人》。图为周总理和歌剧、舞蹈和电影三位白发女演员王坤、松山、田华(从左到右)。信息图片

1950年,歌剧《白发女人》被改编成电影,陈强继续饰演黄世仁。信息图片

3、延安无处不在飞扬的"北风""红头绳"曲调

国剧《白发姑娘》是面向观众的全新艺术形式,作曲家采用了《小白菜》、河北怡子等民间音乐的曲调,进行了创新。

北风吹来,雪花飘扬,

雪花是漂浮的年份。

爸爸出去躲了七天账号,

三十个晚上没有回来。

阿姨给了玉槽的脸,

我会等爸爸回家过年。

这首《北风》是《白发女郎》著名的歌唱部分,简洁生动,在短短的六首歌词中,既有歌词,又有叙事,情境是一体的,开场会把人带入风雪的现场,也展现出快乐而不安的心情。延安古城随着"北风"和"红头绳"的曲调到处飞舞。据说,毛泽东和女儿李娜一起玩耍,用浓重的湖南语调唱着"人家的姑娘有花穿,你爸爸我少钱买不到,拉着两只脚红头绳,给我一个快乐的领带起来!""走路的时候,毛泽东走路时常常吹着'北风'的曲调。

在《白发女人》中,无论是人物塑造、场景描写,还是抒情创作、戏剧冲突设计,让我们看到贺景芝作为诗人、剧作家的优秀人才。一些研究者用出色的白色意象,诠释了《白发女郎》的艺术特点:"如果把歌剧《白发女郎》比作一幅巨幅画,爱写'雪'他静志在制作这幅画时,用白色可谓是一番苦心——从农历除夕夜夜就落下了柔和的白雪花, 到了杨白劳在茫茫的白雪原中挣扎,从倒在杨白劳身上的喜鹊身上穿着白色,体验到了快乐的孩子一头白色长发的非人环境,以及随着喜鹊呼唤复仇而冲破天空的白色闪电——剧作家将白色功能发挥到了极致。有一篇文章这样描述张璐为《北风》创作的作品:"张璐沉思在这张摇摇欲坠的桌子上。他刚才跟着思路走。他记得张伟反复强调:《北风》一定要让观众喜欢听,是愿意关注人物命运的。按照剧本的描述,孩子以17岁的农家姑娘的身份出现,从小失去母亲,而父亲则依赖生活,很像河北民谣中的"小白菜"啊!想起这里,他的心在动,想起了自己曾经提醒过大家:快乐孩子的歌可以用民歌《小白菜》作为音色。按照这种思路,经过一次又一次的自我否定,他终于感觉到孩子在等爸爸回家的感觉,手里一串像山泉一样的音符冲了出来,不到三分钟,他就写下了整部《北风》。"

《白发女人》配乐。信息图片

4、每个版本的《白发女人》都承载着深刻的时代意义

在70多年的风风雨雨中,每个版本的《白发女人》都承载着时代的深刻意义。歌剧《白发女人》在延安首演,演出30余场,场馆座无虚席。丁玲曾这样形容该剧的场景:"每一场演出都充满了空荡荡的小巷,赡养老人,扛着年轻人......有的泪流满面,有的在抽泣,一团愤怒压在胸前。"然后从延安到张家口,哈尔滨,北京,最后是整个中国。在首映式上,Sheer由王坤饰演。郭兰英于1947年首次饰演希兰,她的声音被公认为极具穿透力。

《白发女人》是中国国家戏曲的开场作品,也是中国戏曲史上具有里程碑意义的经典之作。70多年来,《白发女人》已被改编成京剧、芭蕾舞、电影等艺术形式,在祖国各地演出,南北江及海内外,仍具有很强的生命力和感染力。新中国成立后,东北电影制片厂于1950年制作了同名黑白故事片,由水花、王斌担任导演,杨润生担任编剧,田华、李百万、陈强、张守义等主演。

1951年,电影《白发女人》在全国25个城市的155家电影院同时上映,日观众超过47.8万人次,是当时中外电影销量最高的电影。田华回忆说:"《白发女人》的摄制组,无论是创作者,还是演员阵容,都非常强大。导演王斌是内幕人士,熟悉电影业务,懂蒙太奇,导演分片镜头及最终剪辑;联合导演水华虽然是第一部电影,但在延安路毅是一名表演老师,分工为执行导演。他非常细致,善于启迪和处理演员的表演,让我学到了很多有价值的东西。两位导演各有各的长处,可谓是珠子的组合,相辅相成。1951年,《白发女人》参加了在捷克卡罗维发利举办的第6届国际电影节,并被授予特别荣誉。1955年,日本松山芭蕾舞团首次推出芭蕾舞版《白发女郎》,松山树饰演希兰,清水正福作为创作的《白发女郎》,赢得了日本人的一致好评。"那天很冷,但观众里挤满了人,甚至没有坐满座位,"清水先生回忆道。松山回忆说:"当帷幕拉开时,观众的掌声持续了很长时间。我看到前排的观众都在流泪,有的甚至大声哭泣,舞台上的演员们都压不住自己的感情,都在流泪。"白发女人也以其他艺术形式传播。1958年,马少波和范伟红将其改编成北京话剧《白发女人》,由中国北京剧院演出。连环画《白发女人》有多种,其中华三川的彩色漫画书《白发女人》最具影响力,1965年获得第二届全国漫画奖绘画一等奖。

1964年,上海舞蹈学校排练了1965年第六届"上海之春"音乐节上演出的中国版芭蕾舞剧《白发女人》,演出受到周总理和陈毅副总理的好评,随后为缅甸、刚果等国的国宾和各国特使演出。1966年,"五一节"在北京,刘少奇、周恩来、邓小平等党和国家领导人陪同阿尔巴尼亚等国观看。1967年4月24日晚,毛泽东主席第一次看了芭蕾舞剧《白发女人》,并给予了好评。"芭蕾舞剧《白发女人》被收录在八部样板剧中,反复修改排练。它于1971年作为舞台艺术电影拍摄,并于次年在全国各地反复放映。1975年,整个芭蕾舞剧《白发女郎》剧组被命令调往北京,对《白发女郎》进行重大改动,修改不成功,也没有公开演出。直到1976年,当四人帮被粉碎时,芭蕾舞剧"白发女人"才恢复了原来的样子。

新时期以来,《白发女人》被重复了很多次。1983年,为纪念毛主席诞辰90周年,芭蕾舞剧《白发女人》重新上映。1985年的歌剧《白发女人》以重新编排的方式上演。2005年,为纪念芭蕾舞剧《白发女郎》诞生60周年,上海芭蕾舞团举办了"白发女郎"家乡线——从延安到上海"巡演活动。2011年,为庆祝建党90周年,歌剧《白发女人》重新上映。2015年是歌剧《白发女人》首演70周年,新版歌剧《白发女人》又回来了。新版《白发女人》本着"保持正确的创新"的原则,更加强调回归歌剧艺术的本体,突出了音乐、歌唱和旋律的本质。《赵叔叔说红军》《穆仁之强抢快儿》等剧目,将之前的文艺和台词改为歌唱部分,增强了歌剧的吸引力;在最后合唱的《太阳出来了》这首激荡的歌声中,观众的情绪达到了高潮,掌声从一个欢呼到另一个。

从1945年到今天,《白发女人》仍然散发着一种长久而新的艺术魅力。回顾中国民族戏曲的巅峰,也要从中吸取教训,努力打造时代文艺新"巅峰"。

光明日报(第14版,2021年5月28日)

来源:Guangming.com-光明日报