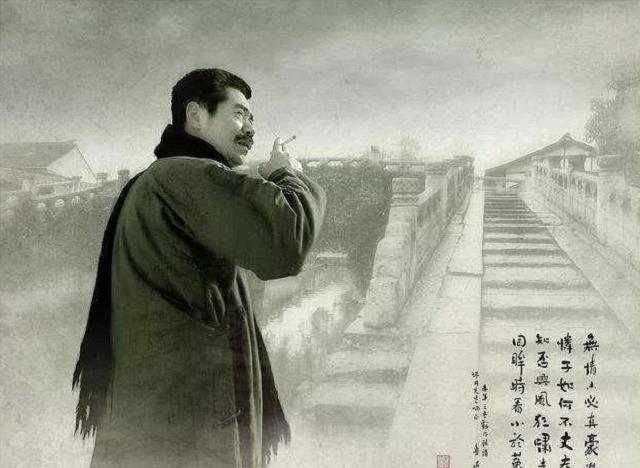

圖為魯迅先生

1936年8月,魯迅先生雖然生病了,卻忍不住在《論者》上發表了一篇題為《回答徐偉勇與抗日統戰線問題》(以下簡稱《問題》)的文章。

在文章中,魯迅先生首先向公衆張貼了一封信給徐偉勇給自己,馬上,就信中的問題,一直以來都是公開的來講解。

許義勇寫這封信是因為,随着形勢的複雜變化,魯迅一直在幫助"左聯盟"不得不解散,其成員也分為兩派:周洋上司的"國防文學"和魯迅、胡峰上司的"大衆文學"。

雖然魯迅名義上是聯盟的"左聯盟",但由于他隻是一個作家,是以"左聯盟"的實權,已經掌握在周洋、夏燕等人手中。

此時,許偉勇憑借自身與雙方的關系,擔任左翼行政秘書。

圖為徐偉勇

許偉勇當時隻有23歲,但由于他的職位,他能夠與左翼聯盟上司人、偶像魯迅有更親密的接觸。

從那以後,徐維永經常有機會向魯迅彙報自己的工作情況,再加上他勤勞的性格,魯迅先生曾一度直言不諱地稱贊他:"'左翼'作家很多,隻有'左',很少'做',是一個短小精悍的作家,你一年至少翻譯一本書,文章寫得很多。"

魯迅先生能給徐偉勇這麼大的評價,除了他年紀輕輕有這個成績,越大都是由于他的寫作風格。

和魯迅一樣,徐志永的文章也一直以他豐富的知識積累和活躍的張力來表達他對政權的不滿。

如此之多,以至于許義勇第一次見到魯迅的時候,有一段時間,人群開了個小玩笑。

那是1934年的新年,在此之前,許志永在文壇上已經獲得了一點名氣,甚至因為寫作風格的影響,他成為了《宣言》"自由對話"增刊的特約撰稿人。

是以,在《自由對話》的新年晚宴上,如魯迅、于大福、林玉堂等衆多優秀作家都參加了宴會,包括徐偉勇。

宴會開始前,大家看到魯迅坐在桌旁,林雨堂忍不住對魯迅打趣道:"周先生用新筆名?"

魯迅為了逃避反動統治的追求,經常換掉自己的筆名,以至于報紙上雖然有很多好文章,但人們并不知道他們真正的作者是誰。

魯迅先生聽到林先生的提問,立刻回問道:"我怎麼看?"

圖為林玉堂

林玉堂說:"我看到有徐偉勇,寫作風格和你很相似,甚至方式也一樣,和你一樣。"

聽說後,魯迅先生笑不住。

他立刻向衆人解釋道:"這次你們猜對不對,徐義勇本人,但可以坐在這裡。"

說,魯迅指着許偉勇,示意他向大家打招呼。

聽到魯迅的解釋後,衆人都無法跟魯迅一起笑。

盧迅先生合影

至于為什麼人們能把徐偉勇當成魯迅,除了林玉堂對寫作方法的解釋,其中更重要的原因之一就是徐偉勇對魯迅的崇拜。

徐義勇在《自由對話》的第一篇文章是仿照魯迅的寫作風格《理論的藝術》和《青春之心》。

徐某剛到上海之初,就因為無名小卒的身份,急需上海的認可。

但事實是,上海和徐偉勇的家鄉是不同的,雖然兩者的差別隻是一個字,但卻有着天平的差異。

徐偉勇雖然窮困潦倒,但他還有時間讀書,是以,他在家鄉,接觸到了"讀書乞丐"的号召。

攝影:徐偉勇

後來,随着新文化運動和五四運動的興起,徐義勇在很小的時候就進入了學校。

然後,當他從學校畢業時,因為他的家庭很窮,他接受了學校老師的邀請,留在學校教書。

此時,徐偉勇隻有14歲。

1925年,許宇15歲時,随着《上禹生》的再版,徐玉玉也開始在報社上發表多篇文章。

同時,他也得到了報業創始人胡宇的協助,因為他的出色寫作。

《尚宇盛報》

直到後來,徐瓦松因反對南京政府的統治而被他們通緝,他不得不選擇留在上海。

來到上海後,徐玉永環給餘青起名(出自孫中山遺囑的前三個字),繼續學習。

然後,在左翼聯盟開始時,在魯迅的号召下,上海的大量中國文學精英猛烈抨擊政府。

徐義勇也受到了魯迅的影響,片刻來試一試這件事,但是沒有他報國沒有門。

突然,他想到了之前曾協助自己的胡宇,立刻選擇翻譯一篇文章,轉而寄給他。

圖為胡宇

但因為他翻譯的文章如此有名,盡管他為家庭做出了貢獻,但最終以"早期人出版"告終。

就在徐義勇表示絕望,想回家的時候,突然,胡宇找到了門。

他翻譯了徐偉勇的一部日文小說,并答應付錢給他買手稿。

這樣,徐偉勇就有了站在上海的資本,也有機會更多地了解魯迅。

此後不久,徐義勇從魯迅先生的文中找到了靈感,并立即寫了兩篇文章,并把它們投遞給Free Talk。

自由談話報紙

此後,他的作品受到了巨大的社會反響,《自由對話》也給了他很多寫作的機會。

1932年11月,徐偉勇提出給魯迅寫信,以及寄給魯迅先生手的信,以及他翻譯的托爾斯泰傳記。

在魯迅先生的世界裡,照顧文學新人一直是他的習慣。

沒過多久,徐偉勇就收到了魯迅先生的回信。

這也是他們兩人之間四年友誼的開始。

兩年後,在任百高介紹之後,許維永加入了"左聯",也有機會與魯迅近距離接觸。

後來,由于任白果的身份暴露,再加上左翼工會上司成員被捕,許義勇被任命為左翼工會書記。

原本許義勇以為這将是他與魯迅關系進一步細化的開始,但這其實是他和魯迅"作惡"的開始。

1935年11月,左翼分裂為兩派。雙方上司人都因為對這個問題有不同的看法而有些不高興。

此時,由于南京政府的統治,黨的左翼代表周洋也與黨組織斷絕了聯系。

圖為周洋

有時,如果他們想了解黨的政策,他們隻能通過第三份國際機構報紙的翻譯來學習語言。

同月,周洋受到王明、康生等人的壓力,要求解散左翼聯盟,啟動"國防文學"。

随後,他們在魯迅等人不知情的情況下成立了"文學社團",邀請魯迅來訪。

魯迅拒絕了。

針對"國防文學"的口号,魯迅、胡峰提出了"民族革命戰争通俗文學",仍然強調以階級鬥争為主要綱領。

攝影:胡峰

是以,許偉勇作為"國防文學"的代表,去拜訪了魯迅,希望以朋友的身份說服他。

但事實是,直到次年2月,魯迅仍然堅持自己的想法從未動搖過。

于是,1936年8月,許維永主動給魯迅寫了一封信,雖然初衷是勸說,但字裡行間的字眼,都暴露了魯迅的攻擊感。

在信中,許義勇首先離開了雙方的鬥争為事業,抛出了"統一戰線""主要對象問題"和"藝術家協會"等事件。

然後他轉過身來,開始談起魯迅的很多朋友,"先生有沒有想過,參加'文學會'的人不如巴金、黃原?"

魯迅先生正在與衆人讨論

此外,在文章中,他還寫了魯迅最重要的觀點,"先生看人而不見"。"

誠然,雖然許玉勇深切地感覺到這是一封普通的信,但在魯迅先生眼中,裡面用的詞,已經變成了斥責的詞。

雖然當時魯迅先生已經病得很重,但還是沒有選擇縱容此事。

相反,在朋友馮雪峰的幫助下,魯迅先生拖着重病的身體,在4天内寫了一篇文章《問題》,許維永争辯。

在魯迅先生的文學藻類中,他首先糾正了許偉勇惡意揪揍朋友的行為。

立刻,對于"抗日統一戰線",魯迅先生非常簡潔地闡述了他的态度:支援。

"我同意所有作家,任何派别的作家,他們都團結在抵抗日本侵略的口号下。這是魯迅先生對徐偉勇原話的回複,也是他向公衆表達态度的方式。

至于自己什麼都沒有參加所謂的"文學聯誼會",魯迅先生更直接地解釋:被徐偉勇式青年人過多,他們沒有選擇參加。

然後,對于雙方商定的口号,魯迅先生對此提出了自己的懷疑:"隻要'民族革命戰争通俗文學'的口号不是'中國通奸'的口号,就是一股反日勢力;"為什麼這是'新的和不同的'?

事發最後,魯迅先生還提出,許義勇現在之是以能發表演講,是因為抱着重病的身體,不能再和衆人打架,這樣他才能趁機利用。

圖為魯迅

至于信的結尾,魯迅先生代表好朋友譴責許偉勇的襲擊,并重申了他的态度:兩個口号并存,促進抗日。

雖然這是魯迅先生發表的一篇文章,但可以說魯迅先生在徐偉勇的一次回複中。

不過,這封回信是魯迅先生發表的,魯迅先生的态度也表明,這封信是兩人之間的一封斷信。

果然,徐義勇看到了魯迅先生的文章,雖然他在上虞的家鄉,但還拿着報紙,哭了一聲大哭。

徐玉勇一直以為,總有一天會找先生把事情講清楚,先生一定會原諒他的。

徐偉勇與妻子合影

但當他回到上海時,他收到了魯迅先生去世的消息,定于10月19日。

徐偉勇并不知道,兩人在今年2月相遇,将是他們最後一次見面。

他不知道,雖然魯迅先生非常生氣,報紙上刊登了這樣一封"不做信",但在他心裡,卻是一連串的哀歎,為許偉勇的憐憫。

魯迅出版了《問題》,在于他朋友歐陽山的來信,曾提到許偉勇的幾句話。

"我真的不明白為什麼徐偉勇這麼茫然,突然到了文帝自己的家裡,明知自己病得不識字,卻罵了一頓門,有很大的意思抄家。

在魯迅先生的心目中,雖然他們意見不一,但能了解這些事情。

但魯迅開始對徐的評論有些困惑。

他不明白為什麼他以前最好的夥伴突然變得惡毒,甚至以他的朋友為例,指責他沒有做正确的事情。

也就是說,魯迅和巴金等人相遇,是以人們在"問題"之後看到,并沒有寫很多文章來讨好徐偉勇。

但即便如此,徐維永也沒有想到悔改,即使知道自己病重,也不想來探望解釋清楚。

魯迅先生的照片

最後,魯迅先生隻能接受自己對此事的遺憾,突然死去。

魯迅先生死後,許偉勇以攻打魯迅的名下,獨自離開上海,前往革命的據點延安。