海信 1

海信 2

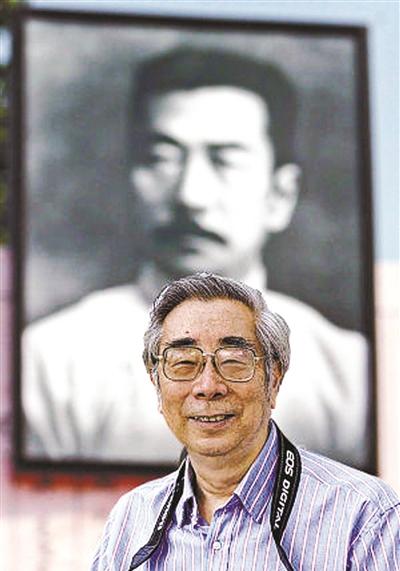

從右到左,本文作者周海英,葉書壽,曹靜華教授

魯迅家族

于葉書壽(魯迅博物館研究員)

在紀念魯迅先生誕辰140周年之際,我們不禁想起了魯迅先生獨生子周海英。時間過得如此之快,以至于海英同志已經離開我們十年了。

因為工作關系,我和魯迅家有關系。我送了魯迅的五個親戚:魯迅的妻子徐光平、魯迅的三哥周建仁、魯迅的侄女周薇,也看到了周佐的最後一張臉,十年前送給魯迅的兒子周海生了孩子。

我看到魯迅的親人一個接一個地離我們遠,心裡有一種難以形容的凄涼感。尤其是周海英同志,我和他接觸得最多。記得1968年,徐光平先生去世後的第二天,我去徐先生家哀悼,海英同志出來接我,在談話中我跟我聊了一本小書,記錄了很多問題,準備向徐先生求意,沒想到現在一切都太晚了。當時,海英同志也安慰我:"人活着的時候,總覺得一切都來得及,不會期待事情的突然變化。"十年前的4月11日,當我告别海英同志時,我清楚地想到了那一天,在那一刻,我也有同樣的感覺,'為時已晚......"

當海英同志去世的消息來得非常突然時,人們感到既震驚又遺憾,我總覺得海英同志還活着,他也精力充沛地編輯出版書籍,也認為還有很多工作要做,還有很多事情要做......海英同志是一個疲憊、健忘的人,對于有些事情他很真實,不知道他不會停止。他為父親的事業盡了最大的努力,從未放棄過。

我想談談我認識的海英同志。

為了儲存魯迅的大量文物和書籍,他們的母親和兒子遭受了苦難。

周海英同志的一生為國家做出了巨大貢獻,首先是儲存魯迅的遺物。這是許光平先生的功勞,也是海英同志的功勞。上海淪陷時,他還是個八歲的小夥子,幫助徐先生收集了魯迅的重要手稿。

當時,他們生活困難,住在下飛坊64号,原來的三層,再兩層租給别人,母子倆搬到了三樓。在這裡,人們又把書放了。海英同志和我聊過,有一天晚上徐先生出去開會,讓海先生寶貝看家裡,他正坐在床邊,正要打瞌睡,看到床前面的書櫃是向前面傾斜的,他本能地跳到床邊,瞬間,書櫃掉了下來, 正砸在他的位置上,于是徐先生回來看看,鐵管床架已經彎曲了,小海寶寶有些困難。為了儲存魯迅的大量文物和書籍,他們的母親和兒子正在受苦。

新中國成立後,他和徐先生将全部手稿、文物和故居獻給國家,并儲存在北京、上海、紹興和廣州的四座紀念館中。這些文物的數量非常多,可以說,在20世紀30年代的作家們能儲存這麼多文物,可能隻有魯迅一件!這些文物是我們國家世世代代的财富,其價值是無法估量的。這是他們母子的功勞,是以1950年6月12日,中央人民政府出台了一封表揚信,上面寫着:"徐廣平先生和他的兒子周海英軍向魯迅先生的故居全部捐給了人民政府......"該獎項還寫道:"魯迅先生是一位偉大的中國人民作家和革命家,徐先生和他的兒子周軍将他以前的家和活着的文物交給了人民,以便人們可以永遠參與紀念活動。這種愛魯迅夫妻的精神,全資本作風,特意贊美"等字眼,其中明确提到了海英同志。

徐廣平先生去世後,海英同志還主動将魯迅家中剩餘的手稿捐贈給博物館,包括魯迅的《易林》手稿,404頁;這也是魯迅對《中國小說史》的最後一次修訂,此前鮮為人知,以至于1935年6月出版的《中國小說史》第十版就是該書的最終版;當時,魯迅博物館隻給了海英同志一張紙質收據,沒有儀式,也沒有特别的感謝。海英同志作出了貢獻,祖國感謝他,人民感謝他,子孫後代也會感謝他。

在我活着的時候,有些問題并不明确,将來我死後,我會被傳遞下去

海英同志也為魯迅研究事業的發展做出了突出貢獻,取得了突出的成績。正如他在悼詞中所說:周海英同志是新時代魯迅精神的傳播者。他的回憶錄《魯迅和我七十年》具有很高的學術價值。這本書真實生動地再現了魯迅和魯迅未來五十五年的曆史,是研究魯迅、徐廣平、周海英以及那個時期社會變遷的第一手資料。

海英同志也是中外文化交流的積極分子,多年來積極參與國内外紀念魯迅活動,影響深遠。特别是,當魯迅的研究所學生涯被四人幫挫敗時,他寫信給毛主席,毛主席親自發表聲明:"我同意周海英同志的意見,請把周鑫發給政治局,讨論一次,做決定,立即執行。毛澤東11月1日。為此,魯迅的研究工作得以向前邁出了一大步,魯迅博物館在北京成立了魯迅研究室,出版了史無前例的《魯迅手稿集》,并将魯迅博物館作為中央國家機關。海英同志本人曾任魯迅博物館魯迅研究室顧問,後被聘為魯迅博物館名譽館長。

在魯迅的研究工作中,海英同志非常尊重曆史事實,既嚴謹又現實。他不止一次地跟我說過,如果有什麼問題我在活着的時候沒有想出來,我就得在我死的時候把它傳下去(我覺得他離得太遠了)。

海英同志從不放過對曆史事實的考察。比如,1988年他在海外版《人民日報》上看到一篇署名的周燕兒寫了一篇"魯迅也擅長雕刻"的文章,文章将"蛻毛印刷"作為魯迅的文章來論證,并談論魯迅的雕刻。他寫信給我說:"當我看到這篇文章時,我感到非常驚訝,有人如此自由地編造了魯迅。而且跟"周燕"這個筆名,似乎和周家有關。"為此,他還專程去找王雲茹的姑姑确認,還讓我寫了一篇文章發表在《人民日報》海外版上澄清。

還有關于魯迅的棺材到底是誰買的等等,諸如此類的問題,海英同志都是一個接一個地檢驗,以獲得曆史的準确性。為了弄清魯迅手稿在文革中發生的事情的真相,他去監獄找齊本軒,探望了北京市衛威區前司令員傅崇碧同志,等等。他也非常小心翼翼地反複糾正我手稿中的曆史不準确之處,比如1995年我寫了一篇《難忘的恩澤永遠小姐》來紀念徐廣平先生,海英同志在台灣看到了這篇文章中的錯誤,專門寫給更正,信中寫道:"因為我們不在北京,是以你不能查到一些日期, 在第96頁,第11、17、18、1967行應該是1968年,'同仁'醫院應該是'北京'醫院"(見海信1)等等,他從不放過這些不準确的參考。

另一方面,他看到你的成就也受到熱烈的鼓舞,比如他看到我和楊豔麗寫了《從魯迅的遺物中認識魯迅》的書,寫給我們的信中寫道:"你寫了一本非常好的書。幾個孩子每人一本書,如果可能的話,希望再給我兩本,先謝謝。(見海信2)

為了驗證其中的一些問題,海英有時會問我:"我媽媽說了什麼?"聽到這樣的詢問,我非常感動,這反映了海英同志對事業和工作的嚴謹認真對待作風。

海英同志的另一個貢獻是攝影,他把自己的一生都奉獻給了攝影。1943年,海寶寶十四歲時,開始用從母親那裡借來的一個盒子鏡盒學習攝影,并有近七十年的攝影經驗,留下了許多珍貴的曆史照片。如1948年從香港歸來的一大批民主人士,如李繼申、沈豔若、郭莫羅、黃炎培、侯外元、沈志遠等人在路上的照片,都非常珍貴。有許多照片反映了人們在不同時期的生活。事實證明,有記錄的曆史最好的見證之一是照片。他編輯并出版了自己的作品,"Mirror Box Man","Sunset Pick-up"等。2009年為慶祝他80歲生日而舉辦的攝影展,是他攝影成就的最好展示。

"魯迅之子"給他帶來了許多束縛,甚至冤屈,以至于他被無端指責。

海英同志配得上魯迅的兒子,他是一個聰明開明的人,實事求是,不屈不撓。為了弘揚魯迅的事業,在重病中依然關心着魯迅大藏品的出版。海英同志作為魯迅的兒子,履行了人生的重擔。但另一方面,我覺得海英做魯迅的兒子并不容易。這并不像媒體說的,他在"魯迅的光環"中閃耀着光芒,仿佛是當下"富二代"享受着父親的榮耀。相反,"魯迅的兒子"或"頭銜"使他受到如此多的限制,甚至是不滿,以至于他受到不集中的指控。

我隻舉了他一生中的幾個重要事件:1948年他和母親徐光平從香港搬到解放區後,當時的東北書店向他們支付了出版魯迅書和魯迅作品的附加費,并寫了一張支票,付給他們294萬元(舊硬币)。如果這種情況發生在上海,他們會認為這是理所當然的,但在沈陽解放區,他們覺得和國統區不一樣,是以一再說自己不能接受,但出版社一再勸說,他們的母子提出捐款,但答案是公衆不好處理, 最後馬蘇隆先生說,請允許大姐姐一定要接受這個要求,他們就會收到這筆錢。當談到給予時,他們希望接下來自己照顧它。

于是第二天從通訊點到汽車到銀行取錢,這些現金足以裝滿半麻袋,因為鈔票貶值,然後用一種常用的方法把現金變成金條(共五根)。但第二天,當海英和徐先生去餐廳吃飯時,突然發現人們的表情不一樣,誰不理他們,他們的桌子上長時間無人坐下,直到最後來了幾個老人坐滿了。這一幕讓他們的母子大為尴尬,他們說他們處在被誤解和羞辱的氣氛中,多年後仍然感到一種揮之不去的陰影。在他們反複詢問後,該組織同意他們将52枚黃金捐贈給魯迅藝術與科學學院。

還有大約2萬元的魯迅征稿報酬,幾十年來也引起了轟動,有人說:當徐先生和海英同志說不給這部稿件收費,為什麼現在又出海寶貝了?

事情是這樣的:1958年解放後《魯迅全集》第一版出版後,馮雪峰同志以人民文學出版社社長的名義,多次勸說許先生接受稿費,徐先生一再表示堅決不接受。馮雪峰同志很辛苦,給周恩來總理請路,還是總理勸說徐大姐接受。後來,當它不起作用時,總理提議"以魯迅的報酬的名義,這筆錢将從出版社籌集,全額存入中國人民銀行,以防将來的母親和孩子需要使用。

但自1968年徐先生去世以來,情況發生了很大變化。徐先生去世後不久,國家政府要求周海英一家搬出景山街7号(這是可以了解的制度),于是海英夫婦帶着四個孩子搬到了三裡河區一棟五層樓的二樓。我去過那裡看他們,房子很破舊,裡面沒有家具。馬新雲先生曾經告訴我,他們過幾天就搬走了,因為下水道堵住了,糞便冒了出來,整個房子都堆滿了糞便和污水。後來才知道,倪飛和淩有肝炎,海英同志身體不好。

當時,海英同志和馬先生的工資加起來隻有124元,要養活六個人來治療病,實在是太難了。我從廣播電視部工作的韓文同志那裡得知,廣播電視部給了他們一定月的生活津貼,但他們的生活還是很難以維持的。後來我從江德明同志那裡得知,王野秋同志對此事非常着急,當周總理等外賓在機場時,葉秋同志向總理講述了此事,總理立即訓示:從那3萬元的征費中給他們緊急救治,海英同志的醫療隊調往北京醫院。這似乎是解決他們困難的暫時辦法。

後來孩子長大了,因為健康狀況不好耽誤了學業,沒有上過大學,等着工作。無奈地還找了博物館,請幫忙安排工作,那麼可能是主要事情的弓的同志,認為不好做,沒有給出解決辦法。後來,中央集團部給了他一個想法,用爺爺的錢養活孫子孫女,想用剩下的27萬讓他的孩子以"公付"的方式去日本留學。這經過了不少曲折,最後胡耀邦、陳雲等上司同志都講過話,之前27萬人給他們,讓幾個孩子來日本留學。

當時,社群裡有很多輿論,寶寶正在抵抗這些壓力,被留在原地。

海英同志也多次為人民文學出版社的報酬上法庭,我一直不明白這件事情。但仔細想想,海寶寶的勇氣也是令人欽佩的,他是勇于為自己權益而戰的,無論結果如何,這種精神都是值得尊敬的。

然後是台灣的張春華女士的婚姻。這并非沒有先例,對普通人來說也不是一個問題。因為海英是魯迅的兒子,是以費是魯迅的孫子,是以事情變得非常複雜,當事人到了不可饒恕的地步。那是1982年,不是四人幫。對此,海英上司向海英發出了三項紀律:一是近期不能會見記者,特别是外國記者;二是近期不能與記者見面,特别是外國記者;二是近期不能與記者見面;第二,不能與記者見面;第二,最近一段時間不能與記者見面,特别是外國記者;馬女士停止了教學,直到四年後的1986年。

這些身心壓力在他們身上,确實是一般人無法想象的,也是難以忍受的。事實上,張女士并不是當時傳聞中的"台灣邊訓練有素的女特工",她的父親也不是政治家。相反,張女士确實是一個現代而傳統、淳樸能幹的女人,她的父親隻不過是一個商人。真相大白後,海英夫婦還是能夠帶着欽佩的心情接受。

海英同志的一生确實是不平凡的一生,他經曆了不少溝壑,也經受了各種考驗和洗禮,但他依然堅強面對,不氣餒,不膽怯,不斷努力。事實證明,他沒有辜負魯迅的指令,更配得上魯迅的兒子,值得我們永恒的學習和紀念!

照片/葉淑洙