大家

作者:錢念孫(安徽省文學評論家協會原會長,安徽省社會科學院研究員,安徽省中國特色社會主義理論體系研究中心特約研究員)

學習一點傳記

吳祖仁(1908-1997),原産于安徽省宣城市縣,出生于江蘇省蘇州市。畫家,藝術教育家。1926年,他在蘇州工業學院學習建築學,然後在上海藝術大學,南國藝術學院和中央大學學習。1930年,他就讀于法國巴黎高等美術學院,後來轉學到比利時布魯塞爾皇家美術學院。1935年,他回到中國,在中央大學藝術系擔任講師。抗日戰争期間,他擔任中華全國反敵美術協會和中國美術協會理事。1946年任北平美術學院油畫系教授、教務長。新中國成立後,曾任中央美術學院教授。曾任中央美術學院院長、中國美術家協會會長。出版《吳祖人畫選集》《吳左人水墨畫集》等相冊,著有《吳祖人畫選》。

吳作人先生是《20世紀中國美術發展》的重要參與者和推動者。他不僅自20世紀50年代起擔任中央美術學院院長,并在1980年代至1990年代擔任中國美術家協會會長,直接策劃群組織了許多重大的藝術教育問題和美國協會的工作;

《知白留黑》吳佐畫

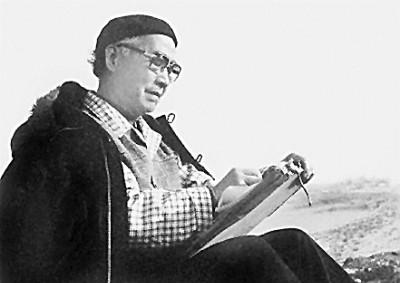

"藏族放牧"吳作人畫

西北之旅:從油畫到中國畫

吳作的藝術創作在油畫和中國畫上都取得了突出的成績。20世紀50年代以前,他主要畫油畫,留下了很多經典的油畫傑作;縱觀近百年中國藝術的發展曆程,不少著名畫家都經曆了從早期繪畫到中年再到中國畫的演變過程。如果徐、林鳳珩、劉海粟等人是從油畫到中國畫的第一代優秀嘗試者,那麼吳作人沿着徐曉紅等開拓者的道路進入西方,就是從油畫進入中國畫創作的第二代優秀代表。

吳小晖早年跟随徐,20世紀20年代末在南國美術學院美術系和中央大學美術系學習,徐教授。1930年春,在徐的鼓勵和幫助下,他被法國巴黎高等美術學院錄取,然後轉到比利時布魯塞爾皇家美術學院院長巴斯蒂安教授的工作室。在比利時學習期間,他獲得了皇家美術學院考試一等獎"男性的身體",并獲得了金質獎章和桂冠學生的榮譽,這表明他對油畫有深入的學習和西方繪畫的基本技能。他現階段的油畫《哥薩克士兵》、《苗條人》、《争議》和《李娜肖像》,具有典型的西歐傳統寫實油畫風格,展現出紮實的素描基礎和色彩運用能力。1935年秋,應徐曉紅的邀請,吳作人告别巴斯蒂安教授,回到南京,成為中央大學藝術系講師。不久,他與另一位藝術講師Lus bai和杭州美術教授劉開元在中央大學聯合舉辦了一場繪畫展,開始在藝術界聲名鵲起。1937年春,他以《走出窯爐》和《玄武湖風雲》入選第二屆全國美人展,并當選為中國美術協會會員。

從1943年4月到1945年2月,吳作仁花了近兩年的時間到甘肅、青海、西康等地旅行,體驗生活、風格和生活。他參觀了成吉思汗陵,參觀了塔爾寺,深入玉門油田,觀察了敦煌莫高窟,參觀了精美的壁畫作品,并抵達秦嶺,康定,玉樹,甘孜等地。廣袤、雄偉、健康、質樸的西方風情,讓他叫怪異,讓他感到興奮。除了創作了《犧牲青海》《沙漠旋轉沙》《甘孜雪山》《負水少女》《玉門油礦》等大量作品外,他沿途還舉辦了多場作品展,也賦予了詩歌大量具有深厚傳統詩歌基礎的表達。請參閱其"1943年對莫高窟的通路不是草":

當天三發危險彈九重,長林曉瑟動了金風。

烏雲将房子熄滅,房子被絕密宮殿洗劫一空。

千神勞工根據破牆,萬裕沒有僞裝秋雨披。

朝代迷路了,要開始邊境,想阻止丹青嘗試引入弓。

這七條定律不僅描繪了莫高窟的場景,也表達了作者對國家苦難的哀歎,世界正處于滄桑狀态,他想抛棄筆從蜻蜓中,為祖國服務("想阻止丹青試弓")的心态。

這次西北之行對吳作人獨特的藝術風格産生了重要影響,包括後來從油畫到中國畫的轉變。晚年,在他的回憶錄《藝術之海沒有盡頭,沒有辛勤之勞》中,他說:"艱苦的旅程不僅磨練了我的意志,也磨練了我的畫筆。"這種刷子訓練,主要展現在它的創作風格上發生了顯著的變化。将他1932年在比利時學習時的畫作《法夫》與這次西北之行的畫作《負水女孩》進行比較,它也描繪了狂野的人物,但風格卻截然不同:後者明顯更亮更輕,線條快速流暢,幾乎平畫的色塊使用得更多,北歐微妙的深光色被西北高原的中國強光所取代, 伴随着佛蘭德繪畫因素的減弱,對簡潔的追求,一般中國傳統繪畫的風味明顯增強。無論是油畫還是水彩素描,無論是人物、風景還是主題創作,他此後在作品的線條使用上明顯增加,薄漆色彩更加動感,整體畫面感更強,更注重魅力。徐曉紅在《吳左人民畫展》一文中,談及他西北寫作的豐收,說:"作品豐富,也改變風格,容光煥發,舒适遊行,所謂中國文藝複興,會是行軍的丈夫嗎?"這不僅印證了他'風格轉變'的變化和進步,也讓人寄予厚望,認為他是'中國文藝複興'的希望。

吳作仁的油畫創作在20世紀40年代和50年代達到頂峰。除了《負水少女》《大草原雲雨》《鏡湖》《孫中山與李大昭》等,《三門峽》和《齊白石》可謂代表作。"三門峽"雖然不大,但視野廣闊,場面浩瀚,将奔騰黃河穿過群山,一塊巨石在急流中或躺着或屹立不倒的壯麗景觀,以及岸上和海島建設水電站的繁忙景象, 它矗立在礁石建築工地上,充滿了審美韻律和藝術魅力,也充滿了很高的施工熱情和對生活的贊美,可以說是山水畫與主題創作完美結合的典範。齊白石的《齊白石》獲得了中國古畫理論"寫神形"的鑰匙,老人安詳莊重的坐姿,形成了穩定、厚實、簡潔的構圖暖色鶴毛稚的面孔,讓人物顯得絢麗、氣息非凡,尤其适合于銳利深邃的眼神,習慣于吸吮筆唇和右手捏筆姿勢等細節的刻畫, 彰顯一代藝術大師的專業特色和藝術融入生活,精益求精的藝術精神。齊白石的成功,當然要歸功于作者綜合素質和高超的藝術表現能力,但注重吸收中國畫的營養,表達民族審美的品味,并非微不足道。蘇聯普希金造型藝術策展人、美術鑒賞家紮莫希金當時看到了這幅畫,稱贊它與列賓的傑作《托爾斯泰》相媲美,并指出他的畫作"從中國的角度觀察,就像中國畫一樣簡單而富有詩意"。這一點出吳作人油畫創作的一個重要特征,就是在油畫國有化道路上做出了有價值的探索,并取得了可喜的成果。

對油畫國有化的追求也讓他思考了表演工具與表演對象之間的關系。一方面,他認為中國畫主要使用墨水,更多的線條來勾勒圖像,油畫主要使用油彩,更多的是以明暗塊表面來塑造物體,兩者的工具和技巧是不同的,但"無論是中國畫還是油畫中國畫,同一件作品都很有趣";在解釋他為什麼從油畫轉向中國畫時,他說:"我覺得我現在在造型的提煉和權衡方面采取了比我在油畫中所要求的更多的中國畫方法。我覺得用中國傳統的工具技能,更能滿足自己藝術創作的要求。"正是這樣,吳作人自20世紀50年代以來在油畫的同時,不斷嘗試創作中國畫,到了20世紀60年代,尤其是1970年代以後,油畫隻是偶爾,中國畫逐漸成為他的主要項目。他回歸中國畫的傳統專業後,不僅對中國畫進行了各種題材的創作,而且具有鮮明的創作個性和獨特的藝術風格,赢得了藝術界和各界的廣泛關注和贊譽。

開拓前沿:為中國畫注入新思路

吳作人的國畫創作不盡相同,一針見血:無論是在選擇表演對象,還是在鍛造繪畫語言上,他都有自己的智慧和洞察力,走出了一條與古人截然不同、與現在截然不同的路,既富有個性又充滿時代精神的獨特道路。

從表演對象來看,他畫了更多的牦牛、駱駝、大熊貓等,都是在國畫之前還沒有畫或很少涉足的開始,這反映了他一開始進入國畫園,決心不走别人的舊路,尋找另一條路,為繪畫界創造新的形象, 帶來新的興趣。一些作品表現的物體如獵鷹、金魚、鴿子等,雖然被描繪過,但他用自己的構圖、形象和墨水來呈現,也給人一種耳目一新的審美享受。

能夠做到這一點與他清晰的創新意識和個性密不可分。他認為,一個藝術家在人生觀上可以"沒有我",可以順應日常生活中的潮流,但在藝術觀中必須"擁有我",藝術創作必須有自己的東西,即自作其才、獨特、自給自足,必須有某種獨創性來呈現自己的外表。藝術創作隻有"有我",即使在同一個時代,題材相似,表達方式相似,不同的藝術家也可以"不同的興趣,各自盡力而為"。你如何做到"擁有我"?畫家不僅要找到自己的表達對象,還要在對象中發送和傳達自己的思想和情感。對此,吳作人以畫駱駝為例,談了自己的經曆:

相比之下,我更像是古人畫的東西較少的畫家。我沒有看到很多駱駝畫。據我所知,駱駝有自己獨特的性格。戈壁灘上的駱駝可以扛重物,無所畏懼,堅硬如牦牛,強壯如牦牛,是一步一步向前走。它的造型也很有特色,從頭、脖子、駝峰到腿,給人一種強烈而沉重的感覺。尤其是寒冷的一天落下的時候,它長出了新的頭發,一群人站在沙丘上或者走在戈壁灘上,讓人不禁體驗到一股非凡的力量......從動物本身來看,這是它的特征;人們必須從中學習。是以我喜歡畫駱駝,就是要充分展現這樣一幅性格崛起的畫面。(客人問-談老師的創作,拿一天的工作)

吳作人的國家級繪畫作品,之是以賦予人們"柳樹黑花一村"的新穎感,不僅在于他在中國傳統繪畫在表演領域,塑造了駱駝、牦牛、熊貓等一系列新形象,還在于他對這些動物的深入觀察、研究、了解,從中捕捉到了一定具有人性的生命精神, 在藝術形象上融入到自己獨特的感受和感受中。正如他自己所說,他畫動物不是為了展示品種,不是為了從事動物曆史,繪制地圖,而是"信任文字",以表達他們的思想和感受。他畫的駱駝,無論是50年代的"千裡行",還是70年代的"極美",都是關于毅力,是漫長旅程的美。這不僅是對駱駝本身特點的揭示和表現,也是對中華民族不斷跋涉艱辛的精神的寫照和贊美。

從根本上說,繪畫無非是解決"畫什麼"和"怎麼畫"的問題。吳祖人除了在畫中不失什麼,推出新品外,還要如何刻意畫畫,不要獨一無二。與一般的中國畫家不同,當西方繪畫達到很高的成就并在藝術界享有很高的地位(擔任中央美國研究院院長)時,他轉向了中國畫。這時,他不僅對繪畫藝術本身有了深刻的積累和深刻的了解,而且在野馬圈裡如何掌握如雲霧缭繞的鄉村繪畫,有了更多的考慮和準備。

從"如何畫"的角度來看,吳作人對中國畫最值得注意的特點是"簡雅"。所謂"簡"就是簡明扼要的總結,治愈了複雜性,以"一點點"勝"多一點"。所謂"雅"是正式的紳士,如鄭玄《周麗玉筆記》所說:"雅,也是古今的右派,想着未來的規律。他談到中國畫時說:

我認為好的藝術,應該是完整的,通過簡潔的形象來充分表達内容,用最簡潔的語言來表達最充分的感受。中國藝術突出的傳統特征在于簡潔的充分出魅力,筆墨少,心情飽滿。飽滿并不意味着繁瑣,簡潔不簡單。無限制的處理是不好的。(中國畫組人物畫簡述)

在《談中國傳統繪畫的欣賞》中,他曾經将郎世甯的樹畫與齊柏石的畫作進行比較:"畫樹不是要畫出對自然的細心描述,而是能夠勾勒出樹的風格,寫出樹的性格。意大利郎世甯也畫了中國畫,每一片葉子都畫得很好,畫得很迷戀。""白石畫的殘餘負荷,往往是經過深思熟慮構思的蓮花稭稈的布局,是以蓮葉交錯,多不亂,少不單調,筆力強,強勢。在總結徐成功的原因時,他說:"為了加強表現力,我們必須做出大膽的權衡;短而簡,筆是不夠的,充滿魅力,雖然琴弦是無窮無盡的,但"此時無聲取勝",卻是藝術的豐富。這讓我們意識到,從事藝術生産,不是無限加工為"精細",無窮無盡的描繪使"真實"。輕描淡寫,墨水裡裝滿了筆,放縱,同樣可以稱為神的工作。"吳佐人經常畫牦牛等,畫面處理大多很簡短。比如著名的《藏族放牧》,雖然四奔元位于中心近景,但高度概括,幾乎沒有細節,用筆墨清理精良,牦牛奔跑的姿勢和空間層次的表現恰到好處。在遠處牧民和牛等,低調、遠方,畫面極為寬廣,但主體突出,可以說是一萬餘,具有宏觀細化、簡潔、廣闊的境界。吳作人說:"我畫牦牛并不是在它的具體形态上,而主要在于它的性格、有力的姿态、速度快。你不必費力地去研究它的眼睛和角有多長。這些問題也是需要知道的,無知是不可能的,但藝術的表達力并不是在自己的知識中走出來的。我這樣畫畫,是為了展現一種強烈的運動,也是一種強烈的藝術境界,想讓人看到一種動力,進而産生共鳴。"

吳作人的中國畫形式簡單,往往優雅細膩,意義深厚,甚至充滿思辨哲學。比如他畫了一些以鴿子為主題的作品,其中一幅叫《知白黑》,圖畫隻有黑白,一面一面,前面兩隻鴿子,放在中下,其餘大空白,書名左上角和行書掉落。"懂白留黑"出"老子":"知其白,留其黑,為世風"。"初衷是要表達古道家無所作為的态度,即知悟悟,當保持沉默時,這就是我們應該遵循的模式。後來,識字的畫家将其應用于繪畫理論和書籍理論,指的是虛拟的互補,黑白對立成相同的法律形式。這件作品以異常簡潔的構圖和形象,生動地诠釋了中國書法繪畫中神秘的白與黑時的辯證思想,進而表達了人生哲學,得與失。吳作人的一些中國畫作品,畫面簡單水洗,既有強烈的形式感,又有豐富的思想蘊涵,讀起來給人一種愉悅而睿智的審美品味。

取得這樣的藝術成就,關鍵在于他高度重視作品的"意圖",即中國傳統繪畫理論所說的"意圖是筆先"。他曾經強調,"沒有初衷,繪畫藝術是不夠的"。如果一個藝術創作不是主觀意志,那麼它必然是無關緊要的。繪畫需要"選擇",但拿什麼,給什麼,關鍵仍然是"要下定決心要知道權衡取舍"。對此,吳作人不僅是一位綜合技能、繪畫技藝,更是一位勤奮思考、善于理念、善于表達高談闊的繪畫語言的深厚思想的大師。

穿越西方:下一支筆是形狀

近百年來,中國藝術的發展離不開"西風東進""中西碰撞"的背景。許多藝術家都希望開拓中西合璧,古今藝術的融合之旅,留下自己的足迹,高聳自在的紀念碑,真正能得到極少數的收獲。吳作人的藝術實踐,除了油畫在國有化道路上的很多嘗試和成就外,在如何吸收西方藝術,提升中國畫的表現力和形式感,以及如何看待中國筆墨等問題,都留下了寶貴的探索和寶貴的經驗。

吳作人非常欣賞"大師作""捕捉作品"這兩句老話,認為這兩句話的結合,可以更好地回答藝術創作中客觀與主觀的關系問題。創作和天宮是指外界的自然形象,也可以說是作品表達的對象。"教師"是掌握自然圖像的形式和結構,了解其圖像的内在特征和道德;他指出:"隻知道'主人造',不知道'乘天',我們要走極端,就是要做大自然的奴隸。隻知道"走天下",沒有"大師制造"的基礎,才會走向另一個極端,就是去非形象的差路。吳作人雖然強調"奪天",但并不是鼓勵武斷地遠離圖像,而是在尊重客觀物體自然形态的前提下,提倡加工、提煉、誇張和變形,以達到客觀物體目的的更典型、更集中的表現。

為此,他提出了一幅非常值得關注的筆墨國畫,即"筆就是形狀"。他說:"中國畫的墨水很聰明,聰明的筆就是形狀。"當然,中國畫有意義和筆。在繪畫中有一定的步驟,如繪畫,滴答作響的線條,光墨,開花渲染,着色等,是一些工藝創作。"書寫不一樣,下一支筆就是形狀,每支筆都不能重複。他以自己的親身經曆為例:"比如畫熊貓,兩隻黑眼睛要研究,不能太正方形、太圓,不能太平庸、太重。耳朵也是非尖銳的非圓形,這完全是書法使用。一下,形狀自然而然地出來。"他畫的金魚,無論是魚頭、魚身、魚尾,都是一個總和,既準确又生動的形态,而且味道的墨水也發生了變化。其他的,如牦牛、駱駝、熊貓、鴿子、獵鷹等,都是栩栩如生的形象和積極溫柔的寓意,既給人留下了深刻的印象,又用墨水中充滿了筆墨、厚厚的幹筆和墨水的變美感,其富有的表現力,耐咀嚼和玩樂的滋味。

吳作人關于書寫中國畫"下一支筆就是形狀"的智慧和實踐,偏向于中國畫的一些變化,促進了中國畫藝術的健康發展,至少在兩個方面具有特殊意義和啟示性。

首先,文畫忽略了形狀的修正。中國畫演變成宋代,文畫悄然萌芽,到明清時期一直大看,當代的氣勢依然不減。有文化的畫家,一直被分為兩類:一是重視學習和培養感情,注重"力量型"畫家的技巧和造型;前者,由于原因,比較全面,應該受到尊重,但在實踐中,後者往往承載得更高,以至于其單薄的繪畫技巧和模組化等弊端往往被忽視甚至忽視。如有影響力的陳恒科《文人畫的價值》一文所說:"什麼是文人畫?也就是說,繪畫具有文學的本質,包含着文學的品味,而不是在繪畫中學習藝術的努力,必須看到繪畫之外很多識字的感受。這就是所謂的文畫。"在這裡,"不以畫中學習藝術功夫",作為繪畫的文學特征,自然會助長那些閑置的技巧,薄的造型,武斷的塗抹,以醜陋為力量,以浪費率出現美的現象。吳佐人提出"筆就是形狀",将書寫中國畫的思用水墨和造型作品結合起來,不僅符合中國畫的實際創作,包括文畫,而且對于一些文畫忽略了繪畫技巧和造型等有偏見的缺點,不乏矯正效果, 中國畫的健康發展具有積極的意義。

第二,關于中國筆墨的辯論的啟蒙。筆墨是中國畫理論中的一個老話題:南代謝赫提出的"六種方法",說"骨法筆",唐末偉大畫家荊浩成說,"筆墨"的概念直接闡述出來,從此,"筆墨"逐漸成為中國繪畫技巧的代名詞, 也成為評價一幅民族畫優劣的重要标準。近代以來,西風逐漸東風,如何創新發展中國傳統繪畫?水墨對中國畫的價值是什麼?讨論一直在進行中,并引起争議。幾年前,吳冠中發表過一篇文章,标題就光明的觀點,"筆墨等于零",基本上否定了筆墨的獨立價值。張偉發起了《保持中國畫的底線》,肯定了筆墨的重要性,并借用黃炳紅的話說,"中國筆墨裡沒有别的了"。事實上,對"筆墨"的孤立否定或肯定,必然是有偏見的。吳佐人的"筆就是形狀"可以說是一句斷字,不僅清晰的中國筆墨塑造形象,構成了畫面的基本作用,還蘊含着筆墨的力量、技巧等形式所展現的美的欣賞和尊重。他用自己的親身經曆指出,"中國畫的筆墨具有高度的表現力",但墨墨的美感"并不容易,不是字母手,或者,好像字母手,其實經過長時間的艱苦練習才得來"。

是以,他特别強調:"我非常贊成寫一點點文字,易、李、凱、草都還可以,基本上還是彜、李、李一定是中心,燕身模型也是多用途中心,中心本身就蘊含着隐性的力量。"中國書法的每一筆都是在鍛煉下塑造的,這也是中國畫和造型的前提。繪畫如果沒有書法的基本功,很多形狀如齊白石畫蝦、鳥等,就不可能在生動的展示上畫幾筆,而隻會遵循畫葫蘆死草的圖案,即注定是死闆的,不可能做到生動的魅力。吳作人轉向創作國畫,每天的台面,在賢者、模特、線條上都下過功夫,将莊嚴的力量與書的活潑動感相結合,線上條上改變自己剛好柔軟,展現出自己骨子大小的風格。在中國傳統文化體系中,書法和繪畫既是同源的,也是同質的。深入研究書法,不僅有助于提高中國畫的寫作造型技巧,而且注重書法的整體效果、黑白加工、密集的關系,以及字結的變化等,對于畫中工匠的管理具有啟發性的意義。他畫了一些牦牛、駱駝、老鷹等,不上色,全是墨水,既有水墨又有造型,既簡潔概括又生動的魅力,既有中國書畫的美感。

吳作人有着豐富的文化知識和深厚的藝術修養,經過嚴格的技能訓練,具有很強的造型能力,熟悉國内外藝術史也了解當代中國畫的現狀,充分認識自己的藝術氣質,善于發揮個性天賦。他不追求時尚,他沒有高标準,他不憤世嫉俗,他不随波逐流,他沒有提出高點,他不是樸素和天真。他始終以自己豐富的知識與溫柔的态度,以簡單而内在的墨水和形象,表現清新清新的生活和天氣,形成了幹淨優雅的風格和審美的品味的作品。這是他一生修養和風度的自然展現,也是他獨特的個人風格,豐富和提升了中國書畫品格的獨特貢獻。

光明日報(2020年8月11日)