大家

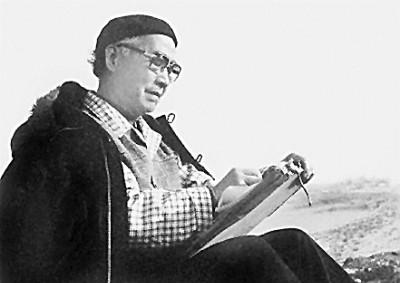

作者:钱念孙(安徽省文学评论家协会原会长,安徽省社会科学院研究员,安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员)

学习一点传记

吴祖仁(1908-1997),原产于安徽省宣城市县,出生于江苏省苏州市。画家,艺术教育家。1926年,他在苏州工业学院学习建筑学,然后在上海艺术大学,南国艺术学院和中央大学学习。1930年,他就读于法国巴黎高等美术学院,后来转学到比利时布鲁塞尔皇家美术学院。1935年,他回到中国,在中央大学艺术系担任讲师。抗日战争期间,他担任中华全国反敌美术协会和中国美术协会理事。1946年任北平美术学院油画系教授、教务长。新中国成立后,曾任中央美术学院教授。曾任中央美术学院院长、中国美术家协会会长。出版《吴祖人画选集》《吴左人水墨画集》等相册,著有《吴祖人画选》。

吴作人先生是《20世纪中国美术发展》的重要参与者和推动者。他不仅自20世纪50年代起担任中央美术学院院长,并在1980年代至1990年代担任中国美术家协会会长,直接策划和组织了许多重大的艺术教育问题和美国协会的工作;

《知白留黑》吴佐画

"藏族放牧"吴作人画

西北之旅:从油画到中国画

吴作的艺术创作在油画和中国画上都取得了突出的成绩。20世纪50年代以前,他主要画油画,留下了很多经典的油画杰作;纵观近百年中国艺术的发展历程,不少著名画家都经历了从早期绘画到中年再到中国画的演变过程。如果徐、林凤珩、刘海粟等人是从油画到中国画的第一代优秀尝试者,那么吴作人沿着徐晓红等开拓者的道路进入西方,就是从油画进入中国画创作的第二代优秀代表。

吴小晖早年跟随徐,20世纪20年代末在南国美术学院美术系和中央大学美术系学习,徐教授。1930年春,在徐的鼓励和帮助下,他被法国巴黎高等美术学院录取,然后转到比利时布鲁塞尔皇家美术学院院长巴斯蒂安教授的工作室。在比利时学习期间,他获得了皇家美术学院考试一等奖"男性的身体",并获得了金质奖章和桂冠学生的荣誉,这表明他对油画有深入的学习和西方绘画的基本技能。他现阶段的油画《哥萨克士兵》、《苗条人》、《争议》和《李娜肖像》,具有典型的西欧传统写实油画风格,展现出扎实的素描基础和色彩运用能力。1935年秋,应徐晓红的邀请,吴作人告别巴斯蒂安教授,回到南京,成为中央大学艺术系讲师。不久,他与另一位艺术讲师Lus bai和杭州美术教授刘开元在中央大学联合举办了一场绘画展,开始在艺术界声名鹊起。1937年春,他以《走出窑炉》和《玄武湖风云》入选第二届全国美人展,并当选为中国美术协会会员。

从1943年4月到1945年2月,吴作仁花了近两年的时间到甘肃、青海、西康等地旅行,体验生活、风格和生活。他参观了成吉思汗陵,参观了塔尔寺,深入玉门油田,观察了敦煌莫高窟,参观了精美的壁画作品,并抵达秦岭,康定,玉树,甘孜等地。广袤、雄伟、健康、质朴的西方风情,让他叫怪异,让他感到兴奋。除了创作了《牺牲青海》《沙漠旋转沙》《甘孜雪山》《负水少女》《玉门油矿》等大量作品外,他沿途还举办了多场作品展,也赋予了诗歌大量具有深厚传统诗歌基础的表达。请参阅其"1943年对莫高窟的访问不是草":

当天三发危险弹九重,长林晓瑟动了金风。

乌云将房子熄灭,房子被绝密宫殿洗劫一空。

千神工人根据破墙,万裕没有伪装秋雨披。

朝代迷路了,要开始边境,想阻止丹青尝试引入弓。

这七条定律不仅描绘了莫高窟的场景,也表达了作者对国家苦难的哀叹,世界正处于沧桑状态,他想抛弃笔从蜻蜓中,为祖国服务("想阻止丹青试弓")的心态。

这次西北之行对吴作人独特的艺术风格产生了重要影响,包括后来从油画到中国画的转变。晚年,在他的回忆录《艺术之海没有尽头,没有辛勤之劳》中,他说:"艰苦的旅程不仅磨练了我的意志,也磨练了我的画笔。"这种刷子训练,主要体现在它的创作风格上发生了显著的变化。将他1932年在比利时学习时的画作《法夫》与这次西北之行的画作《负水女孩》进行比较,它也描绘了狂野的人物,但风格却截然不同:后者明显更亮更轻,线条快速流畅,几乎平画的色块使用得更多,北欧微妙的深光色被西北高原的中国强光所取代, 伴随着佛兰德绘画因素的减弱,对简洁的追求,一般中国传统绘画的风味明显增强。无论是油画还是水彩素描,无论是人物、风景还是主题创作,他此后在作品的线条使用上明显增加,薄漆色彩更加动感,整体画面感更强,更注重魅力。徐晓红在《吴左人民画展》一文中,谈及他西北写作的丰收,说:"作品丰富,也改变风格,容光焕发,舒适游行,所谓中国文艺复兴,会是行军的丈夫吗?"这不仅印证了他'风格转变'的变化和进步,也让人寄予厚望,认为他是'中国文艺复兴'的希望。

吴作仁的油画创作在20世纪40年代和50年代达到顶峰。除了《负水少女》《大草原云雨》《镜湖》《孙中山与李大昭》等,《三门峡》和《齐白石》可谓代表作。"三门峡"虽然不大,但视野广阔,场面浩瀚,将奔腾黄河穿过群山,一块巨石在急流中或躺着或屹立不倒的壮丽景观,以及岸上和海岛建设水电站的繁忙景象, 它矗立在礁石建筑工地上,充满了审美韵律和艺术魅力,也充满了很高的施工热情和对生活的赞美,可以说是山水画与主题创作完美结合的典范。齐白石的《齐白石》获得了中国古画理论"写神形"的钥匙,老人安详庄重的坐姿,形成了稳定、厚实、简洁的构图暖色鹤毛稚的面孔,让人物显得绚丽、气息非凡,尤其适合于锐利深邃的眼神,习惯于吸吮笔唇和右手捏笔姿势等细节的刻画, 彰显一代艺术大师的专业特色和艺术融入生活,精益求精的艺术精神。齐白石的成功,当然要归功于作者综合素质和高超的艺术表现能力,但注重吸收中国画的营养,表达民族审美的品味,并非微不足道。苏联普希金造型艺术策展人、美术鉴赏家扎莫希金当时看到了这幅画,称赞它与列宾的杰作《托尔斯泰》相媲美,并指出他的画作"从中国的角度观察,就像中国画一样简单而富有诗意"。这一点出吴作人油画创作的一个重要特征,就是在油画国有化道路上做出了有价值的探索,并取得了可喜的成果。

对油画国有化的追求也让他思考了表演工具与表演对象之间的关系。一方面,他认为中国画主要使用墨水,更多的线条来勾勒图像,油画主要使用油彩,更多的是以明暗块表面来塑造物体,两者的工具和技巧是不同的,但"无论是中国画还是油画中国画,同一件作品都很有趣";在解释他为什么从油画转向中国画时,他说:"我觉得我现在在造型的提炼和权衡方面采取了比我在油画中所要求的更多的中国画方法。我觉得用中国传统的工具技能,更能满足自己艺术创作的要求。"正是这样,吴作人自20世纪50年代以来在油画的同时,不断尝试创作中国画,到了20世纪60年代,尤其是1970年代以后,油画只是偶尔,中国画逐渐成为他的主要项目。他回归中国画的传统专业后,不仅对中国画进行了各种题材的创作,而且具有鲜明的创作个性和独特的艺术风格,赢得了艺术界和各界的广泛关注和赞誉。

开拓前沿:为中国画注入新思路

吴作人的国画创作不尽相同,一针见血:无论是在选择表演对象,还是在锻造绘画语言上,他都有自己的智慧和洞察力,走出了一条与古人截然不同、与现在截然不同的路,既富有个性又充满时代精神的独特道路。

从表演对象来看,他画了更多的牦牛、骆驼、大熊猫等,都是在国画之前还没有画或很少涉足的开始,这反映了他一开始进入国画园,决心不走别人的旧路,寻找另一条路,为绘画界创造新的形象, 带来新的兴趣。一些作品表现的物体如猎鹰、金鱼、鸽子等,虽然被描绘过,但他用自己的构图、形象和墨水来呈现,也给人一种耳目一新的审美享受。

能够做到这一点与他清晰的创新意识和个性密不可分。他认为,一个艺术家在人生观上可以"没有我",可以顺应日常生活中的潮流,但在艺术观中必须"拥有我",艺术创作必须有自己的东西,即自作其才、独特、自给自足,必须有某种独创性来呈现自己的外表。艺术创作只有"有我",即使在同一个时代,题材相似,表达方式相似,不同的艺术家也可以"不同的兴趣,各自尽力而为"。你如何做到"拥有我"?画家不仅要找到自己的表达对象,还要在对象中发送和传达自己的思想和情感。对此,吴作人以画骆驼为例,谈了自己的经历:

相比之下,我更像是古人画的东西较少的画家。我没有看到很多骆驼画。据我所知,骆驼有自己独特的性格。戈壁滩上的骆驼可以扛重物,无所畏惧,坚硬如牦牛,强壮如牦牛,是一步一步向前走。它的造型也很有特色,从头、脖子、驼峰到腿,给人一种强烈而沉重的感觉。尤其是寒冷的一天落下的时候,它长出了新的头发,一群人站在沙丘上或者走在戈壁滩上,让人不禁体验到一股非凡的力量......从动物本身来看,这是它的特征;人们必须从中学习。所以我喜欢画骆驼,就是要充分展现这样一幅性格崛起的画面。(客人问-谈老师的创作,拿一天的工作)

吴作人的国家级绘画作品,之所以赋予人们"柳树黑花一村"的新颖感,不仅在于他在中国传统绘画在表演领域,塑造了骆驼、牦牛、熊猫等一系列新形象,还在于他对这些动物的深入观察、研究、理解,从中捕捉到了一定具有人性的生命精神, 在艺术形象上融入到自己独特的感受和感受中。正如他自己所说,他画动物不是为了展示品种,不是为了从事动物历史,绘制地图,而是"信任文字",以表达他们的思想和感受。他画的骆驼,无论是50年代的"千里行",还是70年代的"极美",都是关于毅力,是漫长旅程的美。这不仅是对骆驼本身特点的揭示和表现,也是对中华民族不断跋涉艰辛的精神的写照和赞美。

从根本上说,绘画无非是解决"画什么"和"怎么画"的问题。吴祖人除了在画中不失什么,推出新品外,还要如何刻意画画,不要独一无二。与一般的中国画家不同,当西方绘画达到很高的成就并在艺术界享有很高的地位(担任中央美国研究院院长)时,他转向了中国画。这时,他不仅对绘画艺术本身有了深刻的积累和深刻的理解,而且在野马圈里如何掌握如云雾缭绕的乡村绘画,有了更多的考虑和准备。

从"如何画"的角度来看,吴作人对中国画最值得注意的特点是"简雅"。所谓"简"就是简明扼要的总结,治愈了复杂性,以"一点点"胜"多一点"。所谓"雅"是正式的绅士,如郑玄《周丽玉笔记》所说:"雅,也是古今的右派,想着未来的规律。他谈到中国画时说:

我认为好的艺术,应该是完整的,通过简洁的形象来充分表达内容,用最简洁的语言来表达最充分的感受。中国艺术突出的传统特征在于简洁的充分出魅力,笔墨少,心情饱满。饱满并不意味着繁琐,简洁不简单。无限制的处理是不好的。(中国画组人物画简述)

在《谈中国传统绘画的欣赏》中,他曾经将郎世宁的树画与齐柏石的画作进行比较:"画树不是要画出对自然的细心描述,而是能够勾勒出树的风格,写出树的性格。意大利郎世宁也画了中国画,每一片叶子都画得很好,画得很迷恋。""白石画的残余负荷,往往是经过深思熟虑构思的莲花秸秆的布局,所以莲叶交错,多不乱,少不单调,笔力强,强势。在总结徐成功的原因时,他说:"为了加强表现力,我们必须做出大胆的权衡;短而简,笔是不够的,充满魅力,虽然琴弦是无穷无尽的,但"此时无声取胜",却是艺术的丰富。这让我们意识到,从事艺术生产,不是无限加工为"精细",无穷无尽的描绘使"真实"。轻描淡写,墨水里装满了笔,放纵,同样可以称为神的工作。"吴佐人经常画牦牛等,画面处理大多很简短。比如著名的《藏族放牧》,虽然四奔元位于中心近景,但高度概括,几乎没有细节,用笔墨清理精良,牦牛奔跑的姿势和空间层次的表现恰到好处。在远处牧民和牛等,低调、远方,画面极为宽广,但主体突出,可以说是一万余,具有宏观细化、简洁、广阔的境界。吴作人说:"我画牦牛并不是在它的具体形态上,而主要在于它的性格、有力的姿态、速度快。你不必费力地去研究它的眼睛和角有多长。这些问题也是需要知道的,无知是不可能的,但艺术的表达力并不是在自己的知识中走出来的。我这样画画,是为了体现一种强烈的运动,也是一种强烈的艺术境界,想让人看到一种动力,从而产生共鸣。"

吴作人的中国画形式简单,往往优雅细腻,意义深厚,甚至充满思辨哲学。比如他画了一些以鸽子为主题的作品,其中一幅叫《知白黑》,图画只有黑白,一面一面,前面两只鸽子,放在中下,其余大空白,书名左上角和行书掉落。"懂白留黑"出"老子":"知其白,留其黑,为世风"。"初衷是要表达古道家无所作为的态度,即知悟悟,当保持沉默时,这就是我们应该遵循的模式。后来,识字的画家将其应用于绘画理论和书籍理论,指的是虚拟的互补,黑白对立成相同的法律形式。这件作品以异常简洁的构图和形象,生动地诠释了中国书法绘画中神秘的白与黑时的辩证思想,从而表达了人生哲学,得与失。吴作人的一些中国画作品,画面简单水洗,既有强烈的形式感,又有丰富的思想蕴涵,读起来给人一种愉悦而睿智的审美品味。

取得这样的艺术成就,关键在于他高度重视作品的"意图",即中国传统绘画理论所说的"意图是笔先"。他曾经强调,"没有初衷,绘画艺术是不够的"。如果一个艺术创作不是主观意志,那么它必然是无关紧要的。绘画需要"选择",但拿什么,给什么,关键仍然是"要下定决心要知道权衡取舍"。对此,吴作人不仅是一位综合技能、绘画技艺,更是一位勤奋思考、善于理念、善于表达高谈阔的绘画语言的深厚思想的大师。

穿越西方:下一支笔是形状

近百年来,中国艺术的发展离不开"西风东进""中西碰撞"的背景。许多艺术家都希望开拓中西合璧,古今艺术的融合之旅,留下自己的足迹,高耸自在的纪念碑,真正能得到极少数的收获。吴作人的艺术实践,除了油画在国有化道路上的很多尝试和成就外,在如何吸收西方艺术,提升中国画的表现力和形式感,以及如何看待中国笔墨等问题,都留下了宝贵的探索和宝贵的经验。

吴作人非常欣赏"大师作""捕捉作品"这两句老话,认为这两句话的结合,可以更好地回答艺术创作中客观与主观的关系问题。创作和天宫是指外界的自然形象,也可以说是作品表达的对象。"教师"是掌握自然图像的形式和结构,了解其图像的内在特征和道德;他指出:"只知道'主人造',不知道'乘天',我们要走极端,就是要做大自然的奴隶。只知道"走天下",没有"大师制造"的基础,才会走向另一个极端,就是去非形象的差路。吴作人虽然强调"夺天",但并不是鼓励武断地远离图像,而是在尊重客观物体自然形态的前提下,提倡加工、提炼、夸张和变形,以达到客观物体目的的更典型、更集中的表现。

为此,他提出了一幅非常值得关注的笔墨国画,即"笔就是形状"。他说:"中国画的墨水很聪明,聪明的笔就是形状。"当然,中国画有意义和笔。在绘画中有一定的步骤,如绘画,滴答作响的线条,光墨,开花渲染,着色等,是一些工艺创作。"书写不一样,下一支笔就是形状,每支笔都不能重复。他以自己的亲身经历为例:"比如画熊猫,两只黑眼睛要研究,不能太正方形、太圆,不能太平庸、太重。耳朵也是非尖锐的非圆形,这完全是书法使用。一下,形状自然而然地出来。"他画的金鱼,无论是鱼头、鱼身、鱼尾,都是一个总和,既准确又生动的形态,而且味道的墨水也发生了变化。其他的,如牦牛、骆驼、熊猫、鸽子、猎鹰等,都是栩栩如生的形象和积极温柔的寓意,既给人留下了深刻的印象,又用墨水中充满了笔墨、厚厚的干笔和墨水的变美感,其富有的表现力,耐咀嚼和玩乐的滋味。

吴作人关于书写中国画"下一支笔就是形状"的智慧和实践,偏向于中国画的一些变化,促进了中国画艺术的健康发展,至少在两个方面具有特殊意义和启示性。

首先,文画忽略了形状的修正。中国画演变成宋代,文画悄然萌芽,到明清时期一直大看,当代的气势依然不减。有文化的画家,一直被分为两类:一是重视学习和培养感情,注重"力量型"画家的技巧和造型;前者,由于原因,比较全面,应该受到尊重,但在实践中,后者往往承载得更高,以至于其单薄的绘画技巧和建模等弊端往往被忽视甚至忽视。如有影响力的陈恒科《文人画的价值》一文所说:"什么是文人画?也就是说,绘画具有文学的本质,包含着文学的品味,而不是在绘画中学习艺术的努力,必须看到绘画之外很多识字的感受。这就是所谓的文画。"在这里,"不以画中学习艺术功夫",作为绘画的文学特征,自然会助长那些闲置的技巧,薄的造型,武断的涂抹,以丑陋为力量,以浪费率出现美的现象。吴佐人提出"笔就是形状",将书写中国画的思用水墨和造型作品结合起来,不仅符合中国画的实际创作,包括文画,而且对于一些文画忽略了绘画技巧和造型等有偏见的缺点,不乏矫正效果, 中国画的健康发展具有积极的意义。

第二,关于中国笔墨的辩论的启蒙。笔墨是中国画理论中的一个老话题:南代谢赫提出的"六种方法",说"骨法笔",唐末伟大画家荆浩成说,"笔墨"的概念直接阐述出来,从此,"笔墨"逐渐成为中国绘画技巧的代名词, 也成为评价一幅民族画优劣的重要标准。近代以来,西风逐渐东风,如何创新发展中国传统绘画?水墨对中国画的价值是什么?讨论一直在进行中,并引起争议。几年前,吴冠中发表过一篇文章,标题就光明的观点,"笔墨等于零",基本上否定了笔墨的独立价值。张伟发起了《保持中国画的底线》,肯定了笔墨的重要性,并借用黄炳红的话说,"中国笔墨里没有别的了"。事实上,对"笔墨"的孤立否定或肯定,必然是有偏见的。吴佐人的"笔就是形状"可以说是一句断字,不仅清晰的中国笔墨塑造形象,构成了画面的基本作用,还蕴含着笔墨的力量、技巧等形式所展现的美的欣赏和尊重。他用自己的亲身经历指出,"中国画的笔墨具有高度的表现力",但墨墨的美感"并不容易,不是字母手,或者,好像字母手,其实经过长时间的艰苦练习才得来"。

因此,他特别强调:"我非常赞成写一点点文字,易、李、凯、草都还可以,基本上还是彝、李、李一定是中心,燕身模型也是多用途中心,中心本身就蕴含着隐性的力量。"中国书法的每一笔都是在锻炼下塑造的,这也是中国画和造型的前提。绘画如果没有书法的基本功,很多形状如齐白石画虾、鸟等,就不可能在生动的展示上画几笔,而只会遵循画葫芦死草的图案,即注定是死板的,不可能做到生动的魅力。吴作人转向创作国画,每天的台面,在贤者、模特、线条上都下过功夫,将庄严的力量与书的活泼动感相结合,在线条上改变自己刚好柔软,展现出自己骨子大小的风格。在中国传统文化体系中,书法和绘画既是同源的,也是同质的。深入研究书法,不仅有助于提高中国画的写作造型技巧,而且注重书法的整体效果、黑白加工、密集的关系,以及字结的变化等,对于画中工匠的管理具有启发性的意义。他画了一些牦牛、骆驼、老鹰等,不上色,全是墨水,既有水墨又有造型,既简洁概括又生动的魅力,既有中国书画的美感。

吴作人有着丰富的文化知识和深厚的艺术修养,经过严格的技能训练,具有很强的造型能力,熟悉国内外艺术史也了解当代中国画的现状,充分认识自己的艺术气质,善于发挥个性天赋。他不追求时尚,他没有高标准,他不愤世嫉俗,他不随波逐流,他没有提出高点,他不是朴素和天真。他始终以自己丰富的知识与温柔的态度,以简单而内在的墨水和形象,表现清新清新的生活和天气,形成了干净优雅的风格和审美的品味的作品。这是他一生修养和风度的自然体现,也是他独特的个人风格,丰富和提升了中国书画品格的独特贡献。

光明日报(2020年8月11日)