四川成都的頭号名小吃是"萊湯園"。在成都100多家著名小吃店,它接待的顧客最多,服務時間最長。早上六點開門,營業至晚上11點,供應近萬湯。

賴唐源以其創始人賴源興的名字命名。賴元興,四川省資陽市東風鄉人,1900年出生。他從小就很窮,他的父母去世了,被疏遠的賀阿姨。他是紫陽清水河鄉王的妻子,鄉組練劉秀堂。賴元興派人到籬笆下,做了劉的女仆。1918年,賴元興長出了一匹高大的馬,年輕漂亮,勤勞誠實。他有一個女兒,方名的翠蓮,小賴元興一歲,換了婷婷玉麗,愛上了表妹賴元興,他也很滿意。那一年,農曆6月19日,南津泉音廟會,他讓女兒燒香許願,在賴元興的陪同下。在回家的路上,正值天下大雨的時候,賴元興趕緊把表弟趕進山洞躲避雨。在那個"男人和女人都沒有得到"的時代,直到他們相遇,才添加樹枝和樹葉作為背誦的轶事。劉集團練悟,怒火中,打算殺賴元興。何在丈夫的懇求下跪後,劉氏集團隻從輕療中修行,賴元興被逐出劉家門,不準在資陽境内謀生。

賴元興倒在成都東街市廟的避難所,靠人推闆車、水、砍柴、混口食物為生。有一天,一位财主的老人在城廟附近的胡椒街去世,要求賴源星為死者換衣服。師傅把換過的衣服給了他。賴元興回到城壇,卻發現死者的衣服口袋裡插着一枚翡翠戒指。他猜想它一定很值錢,第二天就把戒指還給了他的主人。師傅覺得自己很誠實,立刻賞賜給他五枚銀元。

賴元興經過幾次商量,決定用這五塊銀元來經營湯業。他告别了寺廟,去東門牆租了一間舊房,買了一對包袱。一端是砂鍋,另一端是湯粉和糖油。天還沒亮,他就挑出重擔,走在城門、城廟區,拉起聲音喊道:"奈唐元,熱騰騰,大湯圓!"奈"在四川人口中南紫陽是烙印的熱烙印,但因為自己姓賴,人們稱他為"賴唐元"。

賴唐源給自己定了四條經營規則:一是把利潤拿薄一點,二是接待顧客一點暖和,三是讓湯輪的品質比别人好一點,四是把資金周轉快一點。他起身早黑,湯圓粉磨得很細很細,糖油炸功夫到家,使湯圓甜軟,味道鮮美。他把早湯輪賣完了,他會把收入拿到市場買回原料,然後賣夜廳湯輪。他一個接一個地在成都站穩了腳跟。

一天晚上下雨,"Rai Tang Yuan"在東街的屋檐下賣湯。從風雨中匆匆趕來的中年男人,一是躲避雨,二是吃一碗湯圓驅涼。當男人吃完湯的時候,"賴唐元"主動把沾滿雨水的帽子拿在爐子上烘烤。在八卦中,彼此都知道是資陽桐鄉。原來,客戶是時任四川省建設廳房地産司司長的羅元輝。成都青羊宮花卉俱樂部是四川錫巴人旅遊、踏出綠、交流物資、商人賈雲集、編織等遊客的好去處。管理花市和配置設定攤位的是羅元輝。他打算帶着他的同胞"賴唐園",是以從那時起,"賴唐元"就跑了。

成都青羊宮花節,一年一度的會期是從農曆月初九日開始,到谷雨節,每一季的花都會羅元輝在青羊宮的"金港"到"賴唐園"擺攤,每天賣上千碗湯圓,快樂的"賴唐元"每次都會加大對大家的幫助。幾個季節的花兒都會下來,"麗堂園"已經節省了可觀的。

當時成都的房産銷售,全部從羅元輝的手中"翻"了一下,他明白買房更有利可圖,于是建議"荔塘元"不存錢,買房更穩。賴唐元欣然同意。羅元輝随後在牆的後面照顧他,買了幾個急于擺脫的低價房業主作為住房,并在市中心的将軍府街買了一家小店賣湯圓,正式挂出了醒目的"麗堂園"橫截面标志,坐在大廳裡做生意。

這時,"賴唐元"懷念舊情懷,急切地抱着年少寡、無子的表弟劉翠蓮接起,消息傳到家鄉,劉俊修行,何氏夫妻親自護送女兒翠蓮到成都,與表妹"麗唐元"結婚。然後,"賴唐元"請崔蓮朗讀六年的私兄劉雙全作為他的商務助理。

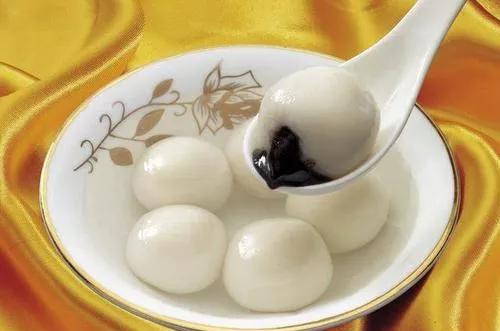

"瑞唐園"擁有店面、定點經營,并有一位好老婆和表哥全力協助,唐園的生産技藝精益求精,生意蒸蒸日上,生意14小時。他做的湯圓,雪白如玉,小而細膩,滋養潤滑,味道甜美,在鍋裡煮的不是湯,在碗裡不是碗,吃在嘴裡不粘牙。每道湯配上一小盤白糖芝麻醬,湯裡裝滿芝麻,香氣越濃郁。每年在綠羊宮花卉俱樂部,他都會在"金港"開設分店。

于是,十年内,在羅元輝的看管下,他在大牆的後街、大牆的東街、後門、九四的小巷裡買下了250多棟街房,在東城根街買了一棟漂亮的單屋。"麗堂元"買街房租房,而房租和湯圓利潤收入用開米粒店。到1940年,他在成都中山公園(現文化宮)後街開了兩家米粒店,在彭縣、灌溉縣、金塘縣、石邑縣等縣開了十三家稻谷店。每年秋收季節,每家分店都要買黃谷,在嫁接加工成大米時,米糠供應當地農民養豬,大米運到成都供應給大衆。生意越大,越是迷茫的"麗堂園"這一年,一直是成都最有名的富豪。

"雷唐元"富永不忘記這一點。他繼續經營"萊唐園"店,每周開店一整天,以此提醒自己不要忘記艱難的經營曆史。

"來唐園"富家永不忘記家。抗日戰争期間,他與羅元輝和成都建築業的資陽桐鄉人、素有"通天木匠"之稱的廖建庭聯手,在成都成立了資陽桐鄉協會,該協會将設在九霆巷自己的一個院子裡。那裡的窮人來自成都的紫陽,由他打包幹孩子住宿,由他們三人介紹做短工,讓窮人從他居住的玉佛廟裡受苦。1939年,資陽組織高中,他回國後,慷慨捐贈了150擔黃谷(約26000斤大米)和1000元。村裡一片成名的時刻,充滿了資陽,大家贊不絕口。