有人竊竊私語

本期《Whisper》在美國大學的漩渦中找到了兩位女性,聊聊最近大家都在看的Netflix劇集《英語系主任》。

言論自由、左翼運動、女教授聯盟以及美國大學的解體究竟是什麼感覺?面對激進的Z世代,混亂将何去何從?帶孩子時如何教書?你如何在一個充滿白人男性的房間裡找到自己的合法性?

我們請來了兩位女學者,畢業于耶魯大學哲學博士學位,現就職于上海紐約大學任教的袁媛,以及目前在美國杜克大學任教的周艾琳,在這一集中給出了最現實的答案。

本文是與Whisper Podcast and News合作釋出的文本,由 www.thepaper.cn News的記者彙編。

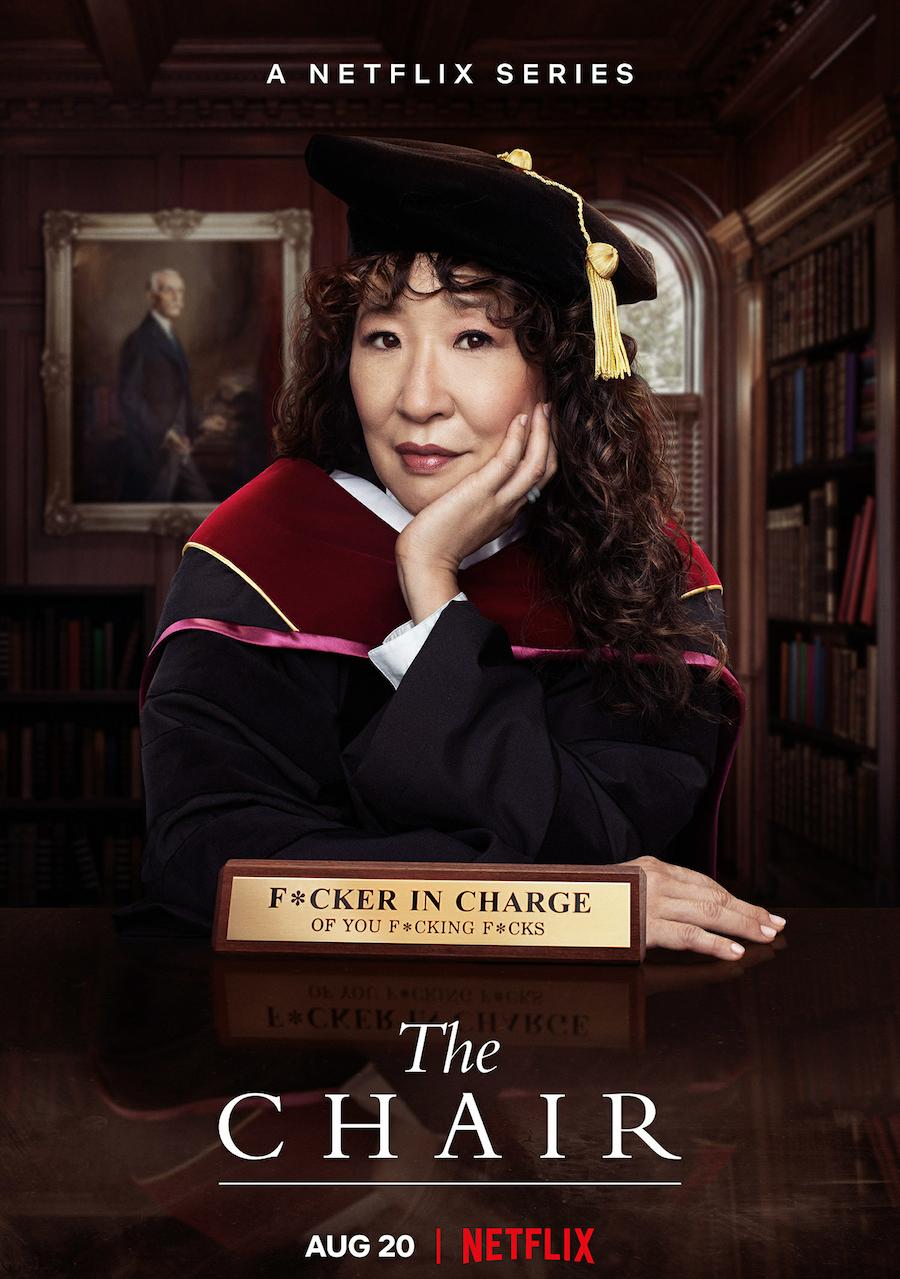

"英語系主任"海報

錢琦:我們今天講的電視劇叫《主席》,中文翻譯叫《英語系主任》。它在Netflix上引起了無數評論,并且非常關注在學院工作的兩位嘉賓。該劇講述了吳善柱飾演的金志雲博士的故事,吳善柱後來成為著名的彭布羅克大學英語系主任。作為學校曆史上第一位女院長,作為少數族裔,她剛剛被任命為面對各種職場挑戰和個人生活困難的人。

除了主角之外,該劇的主角還包括喪偶的前任英語系主任比爾;一些老學生,年紀很大,薪水很高,但不受許多學生的喜愛;亞茲,一位才華橫溢的黑人女教授;和智賢的養女Ju-Hee;還有瓊,我自己最喜歡的白人女教授。為什麼我們在引言中強調每個人的性别和種族,因為這兩個主題是整個系列中不容忽視的因素。我看了這部劇之後的感情交集,但想問問兩位在校教授,看完這部劇後的第一反應是什麼?

艾琳:我一個月前發了一條推文,說離我的行業太近的事情是看不見的,因為如果你做得好,會讓你全身麻木,如果你演得不好,會讓你麻木,是以我對節目比較抗拒。雖然我原本對這個"上司和員工"的主題感興趣,但也有"父母情懷"的劇本身,因為我有三個孩子,是以是職場和家庭被夾在幾代人之間。

該劇一上線,就有人發給我推送我比較贊同,說Netflix看到基礎大學的人都是"願意日以繼夜免費評論和作文",是以如果你編一個關于他們的故事,那麼這部劇就會得到免費營銷,因為有人會繼續寫關于"英語系主任"的文章。我們可以看到這個月有多少篇關于這部劇的文章。即使我最初在Facebook上發帖說我還沒有準備好閱讀它,一連串的同僚也回應了這些長評論。甚至,在節目前夕,昨晚在Facebook上讀到"不喜歡"之後,其中一位選民立即與我進行了讨論,辯論和争論。我的直覺反應是,"哦,我的上帝,我們對自己太刻闆了,好像我們真的什麼都不做。"可以看出,人文系的老師就是這樣的人物。是以,"英語院長"的主題将有很多自由的公衆輿論。用奧斯卡·王爾德的話來說,"最可怕的事情就是不被談論,而是不被談論",一大群文學教授突然有了這種感覺,說"上帝,我們被談論,我們被公開輿論。另外,雖然我覺得這部劇真的不錯,個人角色的塑造也非常成功,但整部劇還是有很多大問題。

錢琦:看完後,我第一次感覺到,這是一部制作精良的戲。裡面大學教授的談話很可信,偶爾會掉落一些書包,讓我感覺好像大學沒有讀過那些正在追趕的人,怎麼有點不明白。但這部劇并沒有那種人停不下來、讀起來的感覺,因為它還是一部比較現實的電視劇。而雖然我們不是當過老師,但是我們都上過大學,離學校環境也不是特别遙遠,是以回過頭來看,還是可以看到很多很感人的事情,尤其是在職場女性的代際、跨種族的友誼,還是相當自然的。

另外,我覺得這部電視劇的編劇們非常雄心勃勃,想在這麼短的時間内,呈現出整個美國當代高校最激烈的沖突,比如人文教育投入的下降,文學教育的投入和興趣,文學課程是不是太老的白人男性為中心的批評, 以及校園言論自由和學術自由的邊界等等。是以整部電影的叙事節奏非常快,次要人物也很重要,是以有時候我覺得有些地方不被考慮,會覺得怎麼把我扔進深水裡。直到最後一集結束,我還在等待Netflix的下一集加載,感覺好像這部劇還沒有結束。當然,我相信第二季應該已經在制作中了,正如艾琳剛才所說,演員陣容仍然非常值得稱贊。

艾琳:我确實覺得這部劇确實有這種速記,它沒有充分地傳播故事和背景,而是給你一種熟悉的,模糊熟悉的快樂。在與袁媛聊天之前還談了一點,該劇的速記很美國右派,雖然看起來被包裝得很美國左派,很進步,但它呈現的校園百州還是更符合右派和大衆媒體對精英學校的幻想和神話。

是以,在校外看比賽是很棒的,我完全可以了解。但是,如果你在校園裡,你仍然認為這個節目很棒,我想知道你對自己的學生和同僚有什麼看法。

袁媛:正如艾琳剛才所說,我們這群人中很少有人關注,我們過去看過法律片,警匪片,突然出現了一部關于我們這群人的戲。其實我不是捕手,我追求這部劇是因為我覺得它離我的生活更近了,我特别想知道銀幕将如何呈現現在的大學校園。

我同意這部劇的野心很大,但我認為它的問題在于它太雄心勃勃,無法真正思考許多現象背後的問題。此外,它實際上是從右翼的角度來看待大學校園。是以,當我第一次開始看的時候,我特别熱情,但我看到最後我不想看到下一季,我也不希望它再有一季。我想如果我用這樣的意識形态來形容一個大學校園,我甯願這部劇沒有下一季。

其實這部劇有很多點我都能感覺到一樣,從編劇到主角,女性的比例都很大。特别是編劇是女性,是以她們與女性的友誼,以及作為大學教授的母親和教學之間鬥争的刻畫,讓我有同樣的感覺。但我認為這在很大程度上與其他要點相去甚遠。舉幾個更明顯的例子,它把進步的學生描繪成一個非常不講道理的人,沒有提供任何背景,并提出了一個簡短的視訊,比爾穿着納粹制服向納粹緻敬,要求解雇一位被授予終身教職的教授。這與我在耶魯的這些年裡經曆學生運動的方式非常不一緻。

而一開始,這部劇對亞茲作為黑人女性在學術界面臨的大大小小的困境,包括同僚評判她的衣服,和她一起教書卻把她當成"助手",以及她在評判任期時遇到的不公平待遇,顯得更加現實。但突然間,耶魯大學給了她一個錄取通知,突然間,它洗去了學術界黑人女性的真正掙紮,導緻該節目的最終印象是"黑人女性從博學運動中受益","公牛學校"會排隊供你挑選,隻要她們做得更好一點。如果你看一下統計資料,黑人女教授在學術界的代表性遠遠低于她們在社會中的群體,她們在招聘和評估終身教授方面面臨更多的偏見和困難。例如,制作1619計劃的首席學術顧問Nikole Hannah-Jones在2021年被拒絕,當時她是北卡羅來納州教堂山學校的終身教授。這方面的例子很多,你可能做得很好,但無論是因為别人的種族偏見還是你的意識形态(比如整個社會認為你太左翼了),學校可能會拒絕教你一輩子。

阿弗拉:是的,例如,一位非常有名的教授,或者在Twitter上擁有更多粉絲,或者經常在媒體上寫文章,都可能成為一個可以被羞辱的"搖桿"。批評者會羞辱地說,你在公共場合看到ta。劇中有一句台詞:"耶稣隻有12個信徒,我不想要那麼多追随者",這對我打擊很大。一位年邁的白人教授,如果沒有亞茲在課堂上的受歡迎程度,應該通過利用基督教的形象來粉碎一位年輕的教授來證明他的立場是正确的。

艾琳:實際上,我經曆過的節目中有很多小諷刺,特别有趣的是,我對預告片非常熟悉。你為什麼這麼熟悉?一方面,我們的經曆非常相似,另一方面,該劇的編劇之一:安妮·朱莉娅·懷曼(Annie Julia Wyman)和我小時候也有類似的經曆。當她在哈佛讀研究所學生的時候,我在哈佛,然後她去了斯坦福,我住在兩個校區,是以我在劇中看到的其實就是這些校園。如果她在諷刺這些校園,我認為這是具有諷刺意味的。

如果說她想刻畫或諷刺那個時代的人物,她确實捕捉到了那個時代老教授的品質,但這些學派現在已經不是這樣了,是以這部劇有點與時代脫節。我們是否與時代脫節并不重要,例如,我們都喜歡看"請回答1988",我們都喜歡看某個時代的戲劇。但是這部劇在其中加入了一些左翼學生的因素,讓你覺得這是一部非常現代的劇,但它呈現的是一個至少15年或20年前的英語系,現在真的沒有這樣的老教授,他們都"退休"了。

在包括常春藤盟校在内的精英學校,75%的教師大多是兼職教師,非終身教師。他們不是老白人男性艾略特,他們不是像亞茲這樣的年輕黑人女教授,星光熠熠的女教授。事實上,無論是在精英學校還是一般的大學,系裡大多由像吳善柱這樣的中年人主導,然後她管理着幾乎所有的兼職教授。當然,影視劇不必追求真實性,而是因為它加入了很多真實元素,投射出很多我們現在在媒體上看到的關于高校的東西,讓你以為這部劇是關于當下的,但事實并非如此。

錢:我非常同意,包括瓊首先發現有一個學生在一個名為"評價我的教授"的網站上評價了她的老師。我覺得瓊已經教了幾十年了,我現在怎麼知道這個網站,當我上大學的時候這個網站很受歡迎。是以這個節目會給你一種現代的感覺,但似乎有些地方不合适。

艾琳:是的,這部劇的背景正是我開始教書的那一年。當我上第一堂課時,我的老師,我的大學老師,回到我的母校教書。他對我說的第一件事是,"你們的班上擠滿了來聽的人,可能是因為你教學生的那種班級可以在上課時吃爆米花。"我非常難過和難過。因為那門課程恰好是教電影的,是以2000年教電影還很新。我的許多老同僚也說,因為你教電影,你班上有200多人。當然,這是20年前的事了,我絕不會對一個年輕老師說這樣的話,年輕老師也不會聽到這樣的話,是以我覺得這部劇還是停留在以前的時代。

袁媛:剛才艾琳說,英語系呈現的這部劇更像是她當教授時的情況,但我認為這部劇呈現的情況可能更接近現在的哲學系。哲學系的許多老師學習傳統的所謂"硬哲學",如形而上學、語言哲學等。這些課程在1950年代和1960年代特别熱門,但現在幾乎沒有太多人願意學習,學生覺得這些領域缺乏對現實的關注,學生會問為什麼學校不能招收更多的女權主義學者或更多批評種族主義理論的學者。如果學校确實招收了教女權主義的人,Ta的課程往往很受歡迎,但教授傳統語言哲學的教室可能會被遺棄。即使年長的老師不直接說,"你教的東西對學生有好處,很'軟',是以你的課堂是如此有吸引力",對"軟哲學"的蔑視的隐藏鍊條偶爾也會存在。

Afra:我的第一感覺是劇中的氣氛特别好。我非常感激這部劇的精妙之處,比如當吳善竹走進滿是英語教授的會議室時,我感覺自己離自己曾經過的生活非常近。會議室的布局與我研究所學生時的教室非常相似,包括教室後面有書架的書架,桌子的質地和顔色,甚至有多少把椅子。

我選修的課程叫《美國曆史與資本主義》,一進去就看到教室裡全是衣冠楚楚的白人,我相信吳善竹的人物,和我一樣,在劇中也會感到一種震撼和壓抑,總會在腦海中提醒自己,"這個空間不屬于我, 我必須表現得好。

還有一個場景是英語系舉行晚宴,白人教授們拿着香槟笑着,說着你可能聽不懂的進階笑話,互相看了一眼,當你站在他們旁邊時,那種感覺就會回來。一個可能感到"不贊成",另一個是你覺得凝視着他們,你受到他們的限制,你在那個空間裡被貶低了。

錢:有必要證明他們在這個地方的存在是合理的。

Afra:是的,我認為我不是在這裡設定的海報。我的心理活動不是我今天如何享受夜晚,而是不斷回憶自己失敗和成功的經曆,然後在兩極。還需要另一部分腦力來與他們交談。

艾琳:我認為這是一個系統性的問題,我記得小時候走進哈佛校園,感受到了一種紀律。對于國際學生來說,無論你是否在這種環境中長大,你都會有這種感覺。這已經成為一個沒有人願意談論的秘密。每個人都受到這種紀律的影響,或者受到它似乎排斥你的感覺的影響。

當我還是一個索福芬主義者的時候,我的索菲芬主義者對我說:"來哈佛吧,全世界都認為你很聰明,然後你突然意識到你一點也不聰明。你太好了,不能去像哈佛耶魯這樣的學校,但你每天都有壓力,你是多麼愚蠢,你不應該在這個地方。"當我自學時,我意識到每個學生都有這種感覺,每個老師都有這種感覺。你如何克服這個肮髒的秘密,就是讓人們認為你沒有那種感覺,就像聚會上的每一位老教授或小教授都覺得自己在表演,他不應該在那裡,但有些人顯然覺得他們不應該在這裡,有些人假裝他們應該在這裡。這已經是一種系統性抑郁症,但如果你是女性,少數民族或年輕人,排斥的感覺會更強烈。

袁媛:艾琳剛才說的話讓我又想了想。我曾經覺得自己是唯一一個被排除在外的人,因為我一直認為派對不是我的派對,它比工作更難。在研讨會上,我已經感到被邊緣化了。我是今年唯一的女孩,也是我們全年班上唯一的少數族裔。在一年級學生的必修研讨會上,一個年級隻有四個人,除了我和另外三個男孩之外,還有兩名白人男教授。

當我每周走進那個房間時,就像走進院長的辦公室一樣,你不知道你要坐在哪裡,當他們說話時你應該去哪裡。每次我故意說我要呼吸一口新鮮空氣,離開教室時,他們都會在那邊好好聊聊。

我會覺得我是唯一一個不屬于這個派對的人。當然,我見過很多自以為是的耶魯學生,打扮得英俊,總是自信,老師一問問題就舉手,這讓我覺得這所學校是他們的。我不知道我應該如何表現,以證明我在這裡應該有我的位置,我有平等的受教育權,我被選中來這裡是因為别人覺得我有潛力。實際上,這非常困難,我總是覺得人們在告訴我,我不屬于這裡。那年帶來一年級研讨會的兩位教授和我班上的三個男生都是非常好的同僚,我非常支援他們。我認為,我在第一年研讨會上的艱難經曆不僅反映了對少數族裔、女性或國際學生缺乏個人支援,還反映了邊緣化群體在傳統上由白人男性主導的領域遇到的系統性障礙。即使沒有種族主義者和性别歧視者,結構性不平等的制度也可能繼續産生和加劇種族和性别不平等。

艾琳:我說的是這種感覺,我聽着,好像它被重複了一遍。為什麼我會說比爾實際上是劇中最真實的角色?因為他是那種生活在這個世界上非常舒适和完全安全的白人,聰明而有才華。我記得在我讀兩個人的時候,有一個高大英俊的白人男同學,我們的院長讓他每個周末都打網球。我當時很生氣,為什麼沒人要我打網球呢?(雖然我不能打架!這讓我覺得自己根本無法進入這個男子俱樂部。但比爾的戲劇的堕落,會讓我覺得,即使是最适合這種環境的白人,也有可能有一天在這個體系中失寵,掉出圈子。

袁:剛才艾琳說比爾,我特别想吐一點。比爾真的是年度明星學生,每個人都認為他會成為一名學術領袖,他做到了,他很受學生的歡迎。但是,為什麼他成為體制内一個非常垮台的人呢?我非常同意艾琳的觀點,在生命的終極層面上,也許每個人都有冒名頂替綜合症,表現他們不是的人。但我不認為比爾的垮台與許多女性和少數族裔學者所經曆的"失敗"是一樣的。他的垮台更多的是個人生活經曆的結果(比如失去親人),許多女性和少數族裔往往因為系統性排斥和雙重标準而讓學術界感到失望。這部劇采用了一個非常進步但實際上是老式的模式來描繪比爾。編劇對比爾的描述是,他似乎有很多缺點,但最終這些缺點成為他浮華品質的背景。劇中有志音和比爾的對話,以至于你不認為自己是白人,你可以很容易地在任何問題上搖鍋,那個時代已經結束了。乍一看,這似乎是對白人男性特權的反思和拒絕,但該劇與台詞的精神背道而馳,因為情節使比爾很容易通過觀衆的道德審查。

他沒有認真教書,他因為妻子去世而上課遲到,然後他太喜歡他的妻子了;他是文化取消的受害者;他以前不理會研究所學生,但一上來,他突然為博士論文寫了很多好的建議,并向出版社推薦了他的作品。在現實生活中,一個糟糕的導師往往會毀掉無數學生的未來。這部劇展現了糟糕的導師給學生(尤其是自己的研究所學生莉拉)帶來的巨大苦惱,最後讓比爾給了莉拉很大的支援,讓人覺得比爾其實是個好導師,他非常關心學生的未來。對他來說,很容易擺脫所有這些會對他人造成巨大傷害的職業習慣。

阿芙拉:這是社會對所謂的有才華的白人男性怪人的容忍。想象一下,如果比爾是一個女教授,每天上課遲到,需要學生開車送她,然後她會偷别人的自行車去上課。

如果這個角色是女教授,看它不是有什麼不同嗎?還有一個場景,比爾在課堂上不小心播放了一段私人視訊,其中他的妻子半裸着身子,雖然視訊很溫暖,但我們作為觀衆無法想象這個角色的性别轉變會是什麼樣子。

艾琳:我覺得袁媛特别對,如果我們看比爾的整個讨論,他的整個起起伏伏,就像讓觀衆同情這個天才一樣。其實,中國這個才華橫溢的男人也受到了類似的對待,不管他如何寵溺自己,或者女人每天都把他當成母親,去照顧他,去撫慰他受傷的心,去憐憫他脆弱的靈魂。劇中所有的線索都表明,比爾之是以如此迷茫,是因為他的妻子在世時是他的聖人幫手,扮演着照顧者的角色。

錢琦:我一開始是這麼想的,但突然間我想跳出架構,看看編劇為什麼這樣寫。我覺得現在的觀衆都想看這樣的故事,我們喜歡看到一個白人自欺欺人,我們甚至歡迎和容忍這個有缺陷的白人,因為他是如此可愛和真實。但是我們對志音的要求,包括她自己的要求都是完美的,她穿的衣服每次把襯衫的衣領扣到最上面那一個,穿着襯衫和毛衣以及風衣,簡直就是大學教授四個字跳進谷歌的第一張照片。

她已經完全武裝自己進入了美國大學校園中最可接受的形式,并且根本不會犯錯。但最終她沒有一個穩定的院長。我喜歡裡面的台詞:"他們給你這個職位,是因為當整個部門'搞砸'時,他們想搞砸一個女人。"

當我聽到這句話時,我也有同樣的感覺,好像一個女人永遠不應該被原諒,因為她把比爾給她弄得一團糟。比爾不僅是她感興趣的對象,也是她以前的院長,是以是前任院長搞砸了一切,讓她撿起了一團糟。

艾琳:企業界也是如此,如果财富500強公司要聘請少數族裔或女性擔任總裁,那麼公司讓他們清理是一場危機。我覺得吳善柱和比爾是整部劇中最真實的兩個人物,尤其是智音:完全卡在兩代人之間,無論是在學校,還是在行政層面,還是對一兩代移民的歸屬感,或者作為女兒或母親。

我的第一份教學工作是回到我的大學學校,讓我感覺像一個成年人和一個孩子:卡在我的老師和學生的世代之間。像亞茲這樣的年輕教授會問,智音為什麼這麼支援老教授,為什麼你好像欠他們錢?我想這是因為在夾層時代,你是系統,這些老教授受過訓練,你對他們有很多尊重,無論他們有多糟糕,他們都是你的長輩和導師。

阿弗拉:還有東亞背景,強調東亞尊重的背景。

艾琳:是的,Zhi承諾永遠做一個中間人。無論是在職場還是作為單身母女複雜共存,觀衆一方面覺得有這樣一個不聽話的孩子,一邊同情孩子,一邊媽媽總是忙着。我認為智音對孩子的态度是内疚和放任的混合體,但這與許多X世代媽媽對孩子的态度非常相似,因為這些媽媽根本負擔不起掩蓋一切,然後他們每天都感到内疚,覺得自己做錯了一切。

錢:因為菊熙是志音收養的孩子,不是南韓孩子,是以她收養了一個文化背景不同的孩子,作為單身母親,她想愛她,覺得自己欠她的;我發現的另一件非常好的事情是,她一點也不回避她的南韓背景,而且很自然地将其融入角色本身的沖突中:包括她和父親之間看似低調但實際上非常複雜的父女關系,以及她自己現在的單親家庭。

袁媛:志音這個角色讓我也有很多同樣的感覺。我認為亞洲女性學者在學術界面臨的一些問題是女性共有的,有些是我們作為亞洲人(少數民族)面臨的問題,有些是我們在女性和亞洲雙重身份交叉點面臨的獨特問題。例如,作為女性,我們的研究經常被低估和邊緣化:在其他類似情況下,女性學者的工作被引用,讨論和選擇在課堂上閱讀。同僚和學生經常根據我們的态度有多好來評判我們的工作,而不是我們有多好,我們有多有能力。正如Elieen剛剛提到的,我們經常在母性和工作的雙重束下努力行走,在工作中感到內疚,懷疑我們作為一個母親做得不好,並擔心我們在為生活,學習和娛樂而工作時的工作延遲。作為亞洲人(特别是如果我是一名國際學生,第一代移民不算在内),在兩種文化之間切換有很多語言和文化上的不适。經常有社交恐懼和社交尴尬。當你離開時,你會失去很多機會。此外,還有一些隐含的歧視。當我得到我的第一個教職時,一位教授祝賀我說:"恭喜你在文明社會中站起來",我不知道如何回答這個問題。作為一名亞洲女性(不是代表别人,我隻是在談論我自己的困境),我發現很難擺脫東亞文化中一些根深蒂固的女性刻闆印象,即使我受到女權主義理論的啟發,我也很難實踐我所相信的東西。例如,當我剛到美國時,我會習慣性地為年長的男教授倒茶,直到現在我都無法要求和捍衛自己的權益。

此外,作為一名亞洲女性,我的研究興趣的合法性将受到質疑。這部劇中還有一個節目,志音會被問到:你是南韓女人,為什麼要研究美國詩人艾米莉·迪金森?我會有意或無意地暗示:你是中國女人,為什麼不學習中國傳統哲學或女權主義,跑去做歐美主流哲學問題?言下之意是,女性和少數民族最熱衷于身份政治,做與自身身份相關的研究就不多了,不應該做"普世"、主流化的事情。事實上,許多來自邊緣化群體的學者都強烈指出,白人男性在研究領域的長期主導地位造成了許多學術盲點。來自邊緣化群體的學者,無論是做更接近自己身份的問題,還是進入所謂的主流領域,往往都會給知識生産帶來獨特的視角,幫助學術界消除盲點,更現實地反映世界,更批判性地揭示各種隐藏的不公正,也往往提出更好的改進現實的計劃。是以,緻力于研究傳統"白人"主題的邊緣化身份的學者應該得到鼓勵和支援,而不是被要求做出額外的辯護。

英國院長的照片

錢:其實我想談談比爾,為什麼比爾的性格這麼可愛,因為編劇特别喜歡他。他和志音的關系寫得很棒。觀衆可以看到,他們兩人之間的火花是真實的,他們彼此相似,确實是知己的朋友,也可能是戀人。但在這一層之外,表面上編劇向我們展示了一個白人愚蠢的故事,但觀衆和睿智地看到的是他的身體那種不合時宜的天真熱情,破碎而深情的形象,真的是新鮮而完整,值得共同。而在這部劇中,睿智的承諾,大部分時間就是憐憫他,激怒他,然後用自己的人生經曆,甚至用自己這麼多年一點一點地賺取政治資本,給他下底。她根本沒有意識到,我們社會上最後一個需要被帶在後面的人是比爾。即使他跌到這樣的水準,社會也會抓住他,他會沒事的,他的生活會繼續擁有如此優秀、完美,但他自己難纏的女人幫助他。

當然,我也不認為自己能在這麼多年裡逃離這個社會,帶着那麼多高水準的文學、文藝作品,巧妙地為我寫下這套劇本。我看戲的時候很生氣,也很無奈,比如聰明人罵比爾的戲,我看過的很上瘾,她很不遺餘力地罵,比如有句話說,"你覺得這真的是你用納粹敬禮的問題嗎?"我們都知道,這根本不是問題,而是你認為你可以以你的能力擺脫它。但另一方面,比爾是一個如此溫暖體貼的男人,可以彌補一個破碎的家庭。最後,志音還是需要比爾來拯救的,不過是要适應21世紀的女權主義,把它變成和孩子一起做飯,這讓我很不舒服,也證明了編劇真的是個雞賊。

艾琳:其實,如果我們看看老教授艾略特,就會發現他根本無法接受年輕的亞茲教授,他不能教書,但亞茲發現他曾經是一個愛學生的老師,從他的書名可以看出。

但他和妻子的那一幕還是回到了"白人男人永遠得救"的點,因為他似乎站在女權主義的視角下,說他的妻子應該被賦予一生。他的妻子淡化了這一點,說:"我帶着孩子,如果我有任期,誰會做飯?

是以在那些日子裡,沒有女性版的艾略特。女艾略特其實就是瓊,而瓊沒有孩子,不能當教授。就連比瓊小一代的X世代,依然無法生存,而作為單身母親,女兒不聽話,需要比爾幫助她......是以我看得越多,我就越覺得它實際上非常保守,非常冷酷。

錢琦:以亞洲女性的視角來看看,我從未見過亞裔男人在美國主流電視劇中扮演一個有趣、浪漫的丈夫。一個有趣的亞洲男人是不可能存在的,聰明的丈夫也不存在,隻是提到這個男人為了追求自己的事業而離開了他的家人,去了密歇根州,想想看。

艾琳:我實際上想到了2019年與韓裔美國明星蘭德爾·帕克(Randall Park)合作的羅馬劇《永遠是我的可能》(Always Be My Maybe)中的馬庫斯(Marcus)這樣的角色,但即使是像他這樣的千禧一代也不想扮演支援他女朋友事業的角色。

阿芙拉:實際上有一個特别有趣的白人演員,經常被忽視,明星教授大衛·杜喬夫尼(David Duchovny)。把這個人塞進劇裡,仿佛編劇覺得需要補償觀衆,突然把你塞進了這樣性感火辣、有錢、非常适合和一個男人約會到最後。他也可以坐在他旁邊,彈吉他,聽吳善柱教他為什麼他的論文已經過時了。這個角色是如此突然,以至于讓我非常不舒服。我覺得這個角色不是一個聰明的情人,這個人是一個明星。看來編曲是專門安排的,安慰觀衆,讓觀衆覺得:吳善竹在劇中的生活并沒有那麼悲慘。

艾琳:大衛·杜楚尼是我們這些早期《X檔案》粉絲的偶像。但他的出現也讓我思考,這部劇是在做一種社會批判,還是在做喜劇?對于我這個年紀的觀衆來說,有趣的是,他以一種自嘲的方式扮演自己。但這種轉變就像把學生的掙紮變成了毫無意義的喜劇。

錢倩:劇的基調總是在變化,有時太諷刺,有時太真實。其實,劇中另一個描繪得更好的地方,就是女人之間的友誼,仿佛一大群人坐在一個房間裡,一眼就知道你的天然盟友是誰,也就是另外兩個女人。這是為了聽聽在大學任教的兩個人是否有這樣的經曆。

艾琳:當我第一次開始在哈佛任教時,隻有16%的教授是女性。是以,當你走進任何一間會議室時,你都會立即意識到,還有一兩個女人在暗中互相鼓勵。我的幾個死者都是朋友,他們當時在這種情況下交到了麻煩的朋友。

是以這些故事情節确實存在,但現在有這麼多兼職教授,這個比例已經發生了很大的變化。這種會議絕對不是它看起來的樣子。但當權者都是一樣的人,包括戲中綁着"朋友"瓊并不是賣智的黨末,是以如何看待這樣的友誼也是非常複雜的。

錢倩:這最終會回到整個美國社會,把權力交給誰,首先要給白人男性,然後是白人女性,最後是給有色人種。在有色人種中,也應該先給有色人種,最後給像智音這樣的人。但知音憑借自身的卓越,憑借自己常年的同化,将自己全體員工融入了英語系的使命。經過一生的這樣做,她被允許掌權。但我認為同化是一個巨大的美國夢陷阱,它是一個泡沫,讓你覺得隻有通過同化才能接近權力,但實際上你隻能成為權力的附庸。一旦你真的掌握了真正的權力,你就會發現自己每一步都錯了,你最終注定會被拉下來。這是現實生活中許多優秀的有色人種的最終結果。

阿芙拉:這也是這部劇的一個悖論,從瓊在1980年代或1990年代擔任教授開始,當時他一定是女性的典範,一個開拓性的、激進的女性。

但她更沖突的一點是,她需要與其他女教授以及她自己這一代人結盟。這本身就很催人淚,也有很強的張力。

在當代美國校園裡,當我們錨定一個位置時,我們實際上是在與不同種族和性别的不同世代的人進行映射。此映射過程實際上是一個流動過程。

我們始終處于一個流動的政治光譜中,它本身在美國政治變革的歲月中不斷變化,其邊界不斷擴大,你在光譜中的地位也在不斷變化。例如,瓊是1970年代和1980年代的女性先驅,但到2021年,她可能已成為一名道德捍衛者,批評學校法律部門的女性穿得太簡陋。

如果我被扔進一所大學,我可能也會為一個18歲的大學生感到羞恥,他說我不夠有侵略性。因為他們這一代人已經内化了許多鬥争。我們的千禧一代可能仍然在感人,感受和感激"我也是"是這麼多年奮鬥的結果,但年輕一代已經吸收了已經預設的進步成果。

錢:是以我同情瓊的一件事是,她無法擺脫她所經曆的一些有毒的恥辱。因為現在這一套政治話語無法彌補她的創傷,而且她的整個職業生涯都已經過去了,是以她最後一個院長的職位也給了她,她不想當系主任。但智音覺得把這份工作交給瓊比讓你們人民掌權要好。給她一個席位也是一種默許,這與比爾因其才華而被一緻選為學術明星的情況完全不同。

袁媛:首先回應艾琳的聲明,即當她剛開始教書時,隻有16%的女教師在哈佛任教。這些資料在許多部門可能已經改變,但在哲學方面沒有取得多大進展。我在耶魯大學待了很長一段時間,在哲學系大概有二十多位常任教授和終身教授,其中隻有三位是女性。我去年加入VCU,哲學系有10位教授,除了我,隻有一位女教授(白人女教授)。真的從我的Zoom采訪中,我們一眼就對彼此有一種特别的遺憾感,我想我能直覺地了解她長期作為系裡唯一一位女教授的各種感情。在一次校園參觀中,她還把我拉到一邊說:"恐怕你不能問任何人,我們學校有産假政策,我們有孩子,我們可以帶薪休假一個學期。女性之間的跨年齡,種族和國别支援一直是我哲學中的一股力量。

回到這部劇,我覺得最後把劇情設定好讓瓊當部門負責人,給觀衆一種代際補償感的滿足感,是很便宜的。瓊去了道德與合規辦公室,說:"我來這裡時同工同酬,這麼多服務工作,以至于我無法成為一名全職教授;我想讓一個不是你的人認出我來。然後這部劇選擇了一種非常簡單的方式給人心理上的滿足,那就是我給了你想要的,讓瓊莫名其妙地成為院長。

阿芙拉說得對,這部劇确實有女性之間的聯盟,但角色們也在尋找代際聯盟,在他們的決定中,哪個聯盟是更大的權力,可能是不規則和流動的。但她内心的掙紮是真實的,正如瓊和兩位白人男性教授所說,我們去投票不信任志音,卻無法在辦公室裡投票給她。在我看來,瓊的反應非常感人,對我來說非常有說服力,而不是那種特别聳人聽聞的感人。最後,他答應完全原諒瓊,而不算瓊與白人男教授勾結投不信任票。"如果有人擔任部門負責人,我甯願讓瓊做,她至少可以有一個辦公室,"他說。

我認為這是對女權主義結果的非常真實的寫照,我們可以了解在各種現實條件下彼此的權衡取舍,但最終我們似乎能夠堅持底線:艾略特已經多次擔任院長,他已經在系裡工作了40年, 我們真正的共識是,我們不能讓權力回到他手中。

錢琦:其實整個大學、整個系都沒有準備好讓志音當院長,但他們也想讓一個亞洲女人的臉成為他們的院長,仿佛迎來了一個新時代,但實際上他們還沒有進入一個新時代。

艾琳:我認為我們都足夠聰明,我們這個時代的X世代的教授基本上已經受到高等教育體系的紀律,然後他們脫穎而出,但我們總是不得不安撫我們的導師,下一代總是覺得你不夠激進。這就是為什麼這麼多中年教授在看這部劇時特别感動的原因。我也被志音最終做出的決定所感動,因為不管是不是有人背叛了你,關鍵是這不一定是真正的友誼,這些都是聯盟的特殊生态環境。你可能會認為,在某種情況下,你甯願選擇一個不是艾略特的人作為系主任,就像她會與院長妥協并質疑比爾一樣。

但讓我最不相信的是,學生的演繹,這部劇的學生變得很爛,你是不是拍到中年所謂的"中間派自由派"看戲,是不是在表現學生現在很可怕?

錢倩:這部劇對學生來說有點太面向Facebook了,但是用一些非常正确的台詞塞給他們塞進去很奇怪。這讓我想起了艾倫·索爾金(Alan Sorkin)的電視劇,其中經常有一個不令人信服的女性角色,但在關鍵時刻,她說了一些非常令人沮喪的話。

艾琳:編劇賦予了學生角色一個當代性格,但其整個生态環境就是20年前的校園環境,然後把一些現在的學生放進去,讓他們做Facebook動作,營造出一種非常奇怪的感覺。那天我也向人們解釋了為什麼這種時空差距是突然的——像《編部的故事》那樣的生态環境,然後硬插了幾個20歲的年輕人,可以用來解讀和了解當代北京職場的樣子。

錢倩:為什麼觀衆覺得這些學生很臉書,因為他們好像是一群人不聽真話,覺得世界上隻有黑人或白人,甚至敢沖到智音辦公室說你不懂女性的教導, 尤其是女性,有色人種的女性一路走來是多麼的辛苦。知音不得不無奈地微笑,同時非常深情地看着他們說:"我明白了,我知道了,我明白了。那段話會讓你好奇這群孩子怎麼會這麼無知。

但這種無知,是一種非常大的偏見,是上一代人喜歡給下一代人扣帽子,這部劇并沒有反思它,而是用一種洩氣的方式來展示給你,讓我感到非常不真誠。

阿芙拉:這也非常膚淺,就像學生們在課堂上玩手機,然後無意中錄制了比爾向納粹緻敬的短視訊。然後各種過濾器被添加到其中,這些過濾器在Twitter上成為動态圖檔。這一系列鏡頭傳達的資訊是,"病毒化"和"模因化"是Z世代這一代的特征,是以編劇需要在這種背景下将這一特征或這種代際感覺的稀薄放大到極限。

我不滿意的是,如果納粹的敬禮真的被發酵成一個會影響整個學校的事件,為什麼這部劇隻會擴大左翼激進學生非常非理性的一面,而不是另類右翼的一群人?顯然,你可以感覺到,學校裡一定有一群另類的右翼分子,他們會在課堂上被白人男性的納粹敬禮所感動,并在沉默中喊出"血與土"(血與土,德語:Blut und Boden,現代德國的種族意識形态之一,也是新納粹的口号),但這一面并沒有表現出來。

此外,我看到一條評論,其中編劇自己說,"我想描繪美國各地大學校園裡公正和公平的各種群體,包括激進的左翼學生,站在激進學生中的左翼教授,以及稀疏的白人教授,另類右翼團體,校園警察,學校管理等等。

但編劇顯然沒有給學生一個公平的寫照,她所謂的公正刻畫的感悟可能有點自以為是,很索爾金式的:給幾個學生插入了幾個意味深長的鏡頭,讓他們年輕可愛的臉上充滿了正義的光芒,讓他們說出非常合理的話語。然後,在某種情況下,你可能會認為比爾實際上是在行使白人的特權,而他的白人特權實際上可能會在這一點上結束。但回過頭來看,整個學生激進行為的前提在故事中是不可靠的,是編劇故意制造的陷阱。

錢倩:這出戲就像校園裡的真空。今天的美國社會環境如何,人們在其他地方做什麼?為什麼他們會反應,如果大學校園不能再為我們提供一個安全的環境,我們應該去哪裡尋找有色人種的學生?這些東西似乎經過沒有,你隻能看到一個微型教室非常極端的畫面。

袁媛:我非常贊同大家對劇中學生形象的不滿。我補充一點,我觀察了我在耶魯親身經曆的學生運動,希望能在一定程度上糾正這部關于學生運動的戲劇的偏見。首先,很多時候學生反對嚴重的不公正,他們的針對性主張是非常合理的。例如,呼籲改變以白人至上主義者、狂熱的奴隸制倡導者約翰·C·卡爾霍恩(John C. Calhoun)命名的寄宿學院,或者解雇反複性侵犯學生的教授。其次,學生在對校園不公正的介紹和辯論以及提出解決方案時非常誠實,感人,富有創造力。例如,為了讓卡爾霍恩學院改名,許多學生在學校的會議上講述了他們作為奴隸後裔每天感受到的壓迫,這些奴隸生活在以奴隸制捍衛者命名的大學裡。這所學院的名字将伴随他們一生,成為他們在耶魯大學接受教育的成就的一部分,這增加了他們所感受到的諷刺意味。在學校首先拒絕了學生更名的請求後,學生們采取了一種特别有創意的方法,展示了他們想看的每一個新大學名字,比如格蕾絲·霍珀(Grace Hopper)或愛德華·布歇(Edward Bouchet),等等......很多,還做成紙牌,整齊地插在原卡爾霍恩學院外面的草坪上,我路過的時候真的感到非常震驚,很受鼓舞。此外,即使在進步的學生群體中,也存在許多合理的差異。例如,在我們系之前,有學生抗議,一些老師在課堂上特别提到"N字"來表達觀點。有些人認為使用N字在任何場合都是種族主義的表現。其他人則認為,教授可能對種族不夠敏感,但提到N字本身并不一定是種族主義。舉這個例子,隻是為了說明劇中的人把學生說成鐵人,不聽解釋,這是非常不公平的。

阿芙拉:一個學生唯一更現實的形象是,一個可憐的亞裔助教,他住在一個破破爛爛的地方,拿着學生貸款,每天看着天空說:"我該怎麼辦,我的論文還沒有完成,我讀完之後,導師還沒有出現,我要收拾家庭教師的爛攤子。其實,比爾的爛攤子不僅僅是靠智慧來收拾,另一位亞裔助教還要幫他收拾,最後無論比爾怎麼扔鍋,多麼不負責任,他也是那個靈魂破碎的才華橫溢的明星教授,真是很生氣。

艾琳:我經曆過這些!老師沒有出現,然後我不得不暫時讓我的小助教在團隊中談論康德。那是一種非常可怕的感覺,你站在那裡說,"好吧,我今天要講課,然後教授遲到了25分鐘。

袁媛:我覺得比爾對編劇的描述很真實,但編劇真的讓他走得輕而易舉。我想我們終于有機會去思考這些白人男性教授的特權。比如,不改研究所學生博士論文,不理學生,上課遲到等等,這些都是他們日常生活中經常做的事情,沒有後果。看完《英語系主任》,應該知道這些教授給同學們帶來了多大的傷害和沉重的心理負擔,看完這部劇,我們愛他,這是最生氣的地方。當然,我也明白,這個社會一直在喂你吃這套,是以編劇寫得很酷,我們吃得很美味。但我不認為從事文化工作的人可以一直養活你。

錢琦:我覺得這不僅僅是編劇在做令人耳目一新的事情,劇的内容是真實的事情才會發生,編劇本來不想給觀衆看《雙文》,劇中的大女人沒有墜入愛河,而是一直對比爾刮屁股;這部劇是一部中年人看,會默默歎息的電視劇。在現實生活中,像比爾這樣的人不付出任何代價,它向我們展示的就是他在現實生活中看到的。

袁媛:我認為向觀衆展示現實中會發生什麼是正确的,但關鍵是編劇在操縱我們對現實的感覺。如果說在現實中,資本剝奪了勞工,而一出戲讓我們看到,資本家是有遠見、有思想的人之後,編劇的屁股一定是歪歪扭扭的。同樣,我認為這部劇對比爾的人有一個歪屁股,因為它不是要讓我們反思和拒絕學術界的白人男性特權,而是幫助他們洗地闆。

阿芙拉:讓我生氣的是,比爾終于要被學校開除了,他轉向知音說:"我們去巴黎吧!""就好像所有美國中産階級文藝界人士的精神流亡都是巴黎,一旦出了問題,'沒關系,我們可以在巴黎左岸租一間房子,在那裡生活和寫作。許多角色,包括大衛·杜喬夫尼(David Duchovny)之前的角色,都是如此落魄,破碎,有才華的美國男性文化,以至于有一天他的生命突然結束了,他去了文學精神流放兩三年。

艾琳:是的,是以我喜歡大衛·杜楚尼的原因是因為他自嘲。但回到他著名的《X檔案》中,我們仍然可以看到他是一個所有鬼魂都相信的角色,而吉莉安·安德森(Gillian Anderson)是一個總是照顧他的科學家。他們的關系也是女性照顧男女作為母親的方式和模式。

我也想談談這部劇對老年人有多殘忍,不知道你怎麼想?

Afra:是的,我想談談年齡歧視。這部劇對老年人的身體不便,然後是生活的尴尬,做出了一個非常無情的嘲弄。事實上,老三人組代表了我們最讨厭的制度的僵化,學術僵化和無能,以及我們的種族,性别和某些特征帶來的自信和欺淩。但劇中對老人的刻畫實在是殘酷,讓我感到有些傷心。

錢倩:劇中有一位老男教授,他存在的唯一意義就是用一般的醜醜逗人笑。這些包括打盹,睡着和放屁,吃藥和吃一些非常醜陋的東西,等等。瓊和男學生的故事,以及IT人員的關系,都不清楚。我不知道這是否是喬叟的一本書中的一些情節,然後它被移到了戲劇中。

艾琳:校園裡最著名的小說之一是大衛·洛奇(David Lodge)的《小世界》(Small World),他是我研究過一段時間的英國作家,他寫了一系列對我影響深深的小說。一方面,這些小說非常好看,比劇好看很多。另一方面,因為小說的明星教授之一是該劇的背景,如果你是局内人,你會覺得整部劇都是關于編劇安妮·懷曼吸收的流行文化,她看到的大衛·洛奇,她所吸取的教訓,等等。她介紹的一些老教授是哈佛大學的老教授,包括海倫·文德勒(Helen Vendler),當時英語系最著名的教授,但他們都是鎮靜劑和退休人員。但這些人是編劇年輕時最有影響力的人,他們永遠是你記憶中的巨人。雖然懷曼離開校園去演藝圈,但她似乎還是留在了研究所學生時代,寫着那些給她投下巨大陰影的人,但我認為這些人已經走了。是以剛才阿芙拉說,她似乎不了解背後的背景,但背後的情節卻是這些常春藤盟校老師的影子。

錢倩:我覺得劇中的年齡歧視不僅向上,而且向下,編劇對Itle IX辦公室學生的刻畫讓我有點不舒服,好像年輕女孩穿成這樣,然後一切都與政治有關。

雖然今天的大學在各個方面,從教師到文化,都與電視劇的描繪不同,但我們不能說電視劇中對少數民族和女性的壓迫已經成為過去。隻是大學裡的兼職教授更加多樣化,但真正的權力掌握在那些人手中。即使我們回顧過去的偉大作品,經典,巨人,我們能停止将它們視為無種族,無性别,資本的人嗎?你能把他們看成小寫的人嗎?我認為如此。即便是現在,在文學出版的時候,我查了一下資料,86%的小說出版作品是白人作家,整個出版界也遠非平等。是以《英語系主任》是一部不知道如何把它放在某個時間點的作品,但它所提到的問題卻非常尖銳和持久。

阿芙拉:其實這部劇中一直有一股無形的力量,就是學校管理這股巨大的力量。無論是學校聘請的所謂專業形象管理者,還是所謂的社交媒體管理者,管理層在推動整個故事中的作用都是巨大的。在真正的美國校園裡,管理機構也扮演着重要而有争議的角色。

衆所周知,美國大學超級昂貴,許多學生放學後背靠背學生貸款。錢去哪兒了?在1980年代和1990年代,學校在管理方面的支出可能是他們付給教授的錢的一半,但現在這個數字持平,美國大學支付的教授工資與學校管理部門的薪酬相同。當我在家的時候,我聽說美國大學的管理制度與中國的管理制度有很大不同,中國是大學的教學。還有一個終身教授制度來保證言論自由。然而,現在,管理層越來越大,越來越強大,越來越官僚化。

我們可以思考權力的變化和資源的傾斜,許多教授都寫信抱怨說,當代美國校園最大的問題之一是管理太強大,無法剝奪他們的學術資源和資金,但最終,隻有學校才能建立跨文化中心或非裔美國人學生中心, 然後部署管理者,以確定少數民族學生在自己的社群有一個舒适和安全的環境。是以,這再次成為沖突點。

當然,在劇中,學校的管理也被描繪成一個比較壓抑、虛僞、雞賊,甚至有點荒謬的存在,每天都在做一些不行的事情。但在另一個層面上,它确實是保護學生的力量。

袁媛:我同意劇中管理的基本特征,基本上是以利益為導向的。包括它建立那些文化中心之類的東西,也因為社會和文化的變化,它必須做出這樣的反應。現在他們開始關注少數族裔在學校的感受,他們正在建立這些東西;在發生公關危機的情況下,他們要付出高昂的代價來雇用某人來處理這個問題。縱觀校園,雖然據說學生和教授在前台,仿佛整個校園的氣氛更加自由,但背後卻是一個企業組織在掌控。

例如,耶魯大學将卡爾霍恩學院改為現在的格雷斯霍珀學院。你可能會認為,在這樣一個"進步"的校園裡,絕大多數教授都同情學生的要求,在這個問題上,你不會認為學生的要求是取消文化,是以改名似乎是合乎邏輯的。但它最初被耶魯大學管理層否決。它不同意改名,因為它冒犯了許多保守的捐助者。

我覺得這是自古以來的困難局面,我們不直接從事生産,一定要用别人的錢,然後拿短手,才能吃到軟嘴。最後,你身後總有一個資本,它影響甚至決定哪些研究将獲得資助,誰将獲得終身教職,等等。這是看似保守的決定的根本原因,大學校園似乎被左翼保持穩定,但在許多關鍵時刻往往會做出令人瞠目結舌的保守決定。

艾琳:人文學科的師生占一所學校總預算的1%以上,不到2%。但是你在報紙和雜志上,在大衆媒體中看到的是人文學科,比如批判性的種族主義。事實上,很多人說,這些大學其實都是有大學的風險投資公司。是以大學的運作是附屬的,它的投資和預算,而這整個運作現在是它的一種運作模式。正如丘吉爾所說,為什麼學者們總是吵架這麼吵,因為他們争吵的事情太多了,争吵越無關緊要,争吵越激烈。

我想回過頭來談談教學模式。一方面,我非常喜歡教學,我覺得我和學生很親近。但我當然與他們的時代脫節了,他們是新一代,我是老一代。但我能做的是讓學生意識到好的文學總是存在的。比如,我喜歡杜甫的《魯從今夜白,月亮是明的故鄉》,我喜歡艾米莉·迪金森的《講真話卻歪歪斜斜》,即使一百多年過去了,一千多年以後,你還是會有這樣的詩意、文學的感覺。那麼,你如何讓學生知道文學,他們覺得自己沒有時間歸屬感呢?我不認為這是一種屈服或奉承,如果你遵循學生喜歡的流行文化。這實際上是在與學生進行基本的溝通和對話。

錢琦:我覺得看這部電影會讓你感覺很多。而我真的很喜歡吳善竹,她能把自己的生活經曆和自己的文化背景擺在你面前,說這是我的角色,這就是我想演的人,你明白了。

阿芙拉:吳善柱自己說,這就是她第一部戲中發生的一切,很像她生命中某個場景中的一個角色。這包括與父親的對話,在日常生活中切換語言等等。

其實劇中的少數族裔演員還是很看重的,尤其是飾演亞茲的女演員,她最初懷疑白人女編劇能寫出黑人女學者,但當她讀劇本時,她對裡面的許多細節都深信不疑。雖然大家對結局都不是特别滿意,但亞茲拿到的耶魯教學工作天降,與現實脫節,但演員本人對劇中的一些東西更為認可。

錢琦:我覺得編劇在創作的時候,還是不是出于自己的時間,出于自己的背景,最不真實的是寫在那些年輕的學生身上,也許是因為整個團隊聽不懂他們的聲音。非常感謝您的參與。你們在自己領域的努力本身可以給我們帶來希望。

外部連結:

[1] https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html

[2] https://yaledailynews.com/blog/2016/04/29/students-hold-calhoun-renaming-ceremony/

負責編輯:三思而後行

校對:徐一佳