近日,中國工信部等十七部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》,提出要聚焦10大重點領域,突破100種以上創新技術解決方案,推廣200個以上具有顯著應用成效的典型場景。

中國的機器人密度,在2021年已經超過了美國。現在的目标是,到2025年,制造業機器人密度比2020年翻一番。

不知不覺間,我們已經被機器人包圍了。 在電話裡對話的機器人,電腦上自動應答的客服機器人,手機裡不停向你推薦的機器人,和你聊天的機器人,工廠裡擰螺絲的工業機器人,家用的掃地機器人,餐館和酒店裡端盤子遞毛巾的服務機器人,還有正在向你走來的人形機器人,在計算機系統裡為你忙着調用指揮各種程式的RPA(流程自動化機器人)等等,不勝枚舉。

如果能幫助和替代人類完成某種任務的機器,都可歸入機器人之列,那些幫助傷殘人士的機器外骨骼,都歸入了機器人行業。如果腦機接口技術成熟,那些幫助人類記憶、控制、動腦筋的機器,也可以歸入此類。已經出現了大腦控制的外骨骼,讓完全癱瘓的人穿戴上可能行走自如。

在全球制造業,平均每一萬名員工,就會有141台機器人。在過去的5年,亞洲的機器人數量飛速增長,密度達到了156台,超過了歐洲的129台和美洲的117台。亞洲已經成為世界無可争議的先進制造業中心。這裡是全球電氣與電子業中心,也是全球的汽車制造業中心,這兩個行業使用機器人密度最高。許多機器人技術先進的國家,新冠疫情後勞動力短缺,進一步加劇了對機器人的需求。

如果一個機器人可以用雙足直立行走, 能與人對話,對人的眼神、表情、肢體語言做出反應,這和科幻小說裡的機器人還有什麼差別?實際上,每一項能力,目前都已經獨立地快速發展着,終有一天,會內建到一位真正的機器人身上。

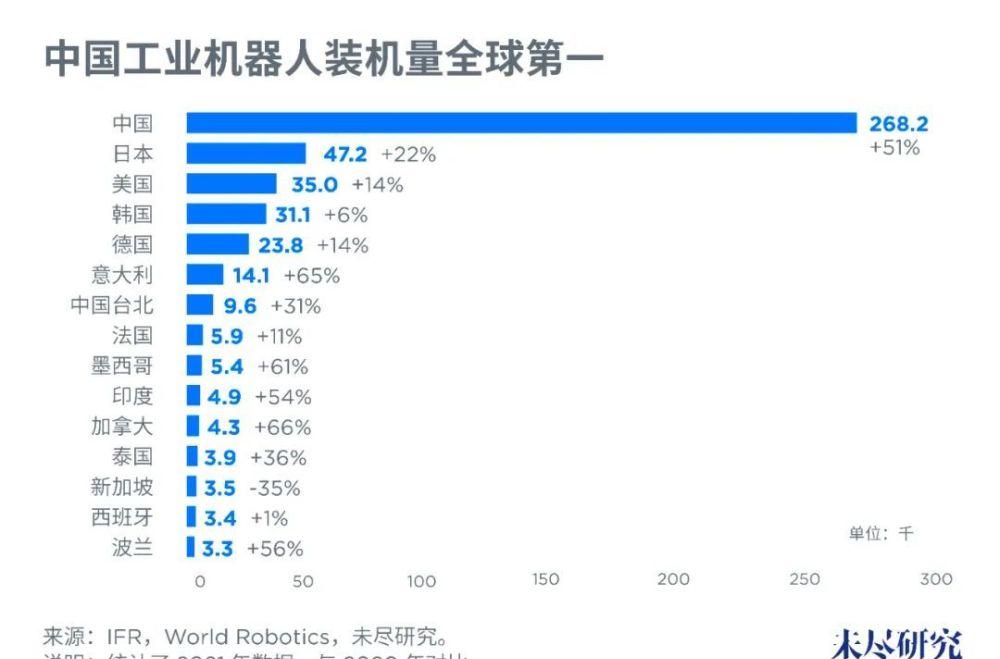

中國早已經是擁有機器人最多的國家,而且中國已經首次超過美國,機器人密度達到了每萬人343台。世界上一半的工業機器人在世界工廠裡無休止地幹活,接替正在老去的一代農民工;而電商和短視訊平台上,機器人也沒完沒了地向全世界推送中國制造的商品。

機器人正在按照這樣的邏輯不停地“進化”:從固定到移動,從僵硬到靈活,從機械到智能,從獨立到協作,從單一到通用。

造機器人甚至已經開源。它可以完成人的一個或者數個基本動作,然後用這個基本動作重複完成基本任務。最常見的機械臂、六軸機器人、滑動或者滾動機器人,以及AGV、AMR等等。它們可以比人類更精确、更持續地完成某項任務,如工廠裡的焊接,在倉庫裡分揀貨物,或者在工廠中的房間裡把零件準确地送到下一道工序,或者能在酒店裡乘電梯上下送東西。但是,它們都隻能完成單一的任務。

我們目前所處的實體世界,都是按照人的尺寸大小設計,最适合這個社會生态的,顯然是能真正像人那樣去做事情的機器人。機器人正在變得日益移動、自由、智能、與人類的協作程度更高。人類正在加快讓機器學習自己的技能和智能。相比異形機器人,人形機器人的确具有其獨特的優勢。

人形機器人可作為天然的商業入口,被賦予更多商業價值。人形機器人的應用場景更加通用,因其人形造型更易于接受,有可能打破工廠、商用和家用壁壘,成為一個真正通用的産品;在不同的工作場所完成不同的任務,隻需調整一下工作模式,或者下載下傳不同的軟體,就像人類去申請不同的工作崗位一樣。市場調查公司Markets and Markets的研究報告認為,人形機器人的市場總量2022年雖然僅為15億美元,但到2027年将增長到173億美元,年複合增長率高達63.5%。

人形機器人的發展,經曆了以早稻田大學仿人機器人為代表的早期發展階段;以本田仿人機器人為代表的系統高度內建發展階段;目前處于以波士頓動力仿人機器人為代表的高動态運動發展階段,代表産品還有軟銀的Pepper、亞馬遜參投的Agility Robotics公司推出的Digit、英國科技公司Engineered Arts開發的Ameca等。人形機器人,正在成為主要工業大國在智能制造領域的一個新競争制高點。

來源:波士頓動力Youtube視訊“Atlas Gets a Grip”

中國機器人發展的十四五規劃提出的産品創新類型中,許多都是向着人形機器人發展的。如面向3C、汽車零部件等領域的大負載、輕型、柔性、雙臂、移動等協作機器人,可在轉運、打磨、裝配等工作區域内任意位置移動、實作空間任意位置和姿态可達、具有靈活抓取和操作能力的移動操作機器人,等等。

中國已經成為機器人大國,也在加緊研制人形機器人。國防科技大學研發的“先行者”機器人可以完成靜态和動态步行動作;哈爾濱工業大學推出的“HIT-III”機器人能完成上、下斜坡等動作;清華大學開發的“THBIP-II”身高0.75m,體重18kg,具有24個自由度;浙江大學研發出會打乒乓球的“悟”、“空”人形機器人;北京理工大學推出的“彙童”機器人可完成摔倒起立,“摔滾走爬”等動作。企業領域,優必選的Walker X、小米的CyberOne、騰訊機器狗MAX等一系列人形及動物形機器人代表了中國的技術水準。

自動駕駛技術正在促進人形機器人的發展。特斯拉推出的人形機器人原型“擎天柱”(Optimum )的技術核心和特斯拉汽車高度複用,尤其是計算引擎和傳感器系統是完全複用,甚至連算法都可以大部分複用。智能電動汽車本質上就是一個四輪機器人。正是由于核心技術的高度通用性,特斯拉才能将成本大幅降低,因為前期的晶片和技術研發成本已經被汽車銷售所攤薄,而後期的大量零部件技術和采購則可以與電動汽車共用,再加上不斷擴充的制造工廠也可以制造機器人,而且為機器人提供了工作場景。現在的确隻有特斯拉有一定條件,可能将人形機器人的價格壓到足夠商業化的程度。

機器人技術、自動駕駛技術、無人機等技術正在日趨融合在一起,為實作人形機器人的規模化和降低成本展現出一條寬廣的大道。實際上,也隻有這幾個相關産業同時具備的國家,才有條件發展出商用的人形機器人。

無論是造出行動與人一樣靈活的雙足機器人,設計出能與人自如對話的虛拟人,還是用外骨骼或者腦機接口實作人體與機器的合體化,人類創造力的本能,是造出造物主造出的東西。人形機器人,2023 将會加快走向商業化。