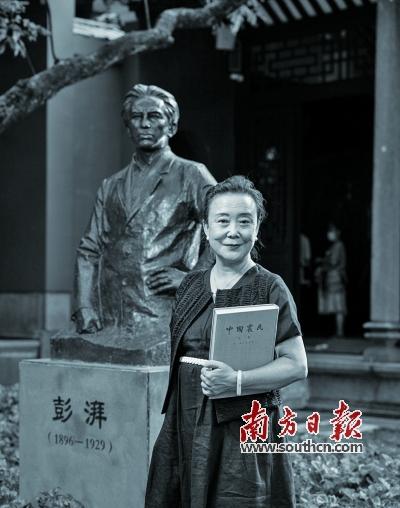

彭伊娜小泉,"農民運動之王"彭琦的後裔

陳偉

二十五年前,蕭泉以肖像畫集《我們這一代》成為了一名時間保留者,用"從前"這幾個字概括了這些作品的主題。蕭泉拍攝的人物、詩人、小說家、演員、畫家,不僅是那個時代的潮流,也是多次思想文化變遷的見證者。蕭泉用紀錄片的手法,捕捉了每個人在不同生活空間的外表和狀态,也用文字來回憶自己對待他們的方式。毫無疑問,即使在這樣的情況下,蕭泉的鏡頭還是有一定程度的主觀性,但每次選擇都要在一定程度上考慮到"典型",并把它放在主體的個性之下。當時,蕭泉更像是一名戰地記者,他的工作方式和熱情可以在他後來對法國著名攝影師馬克·盧布(Marc Lub)的感激之情中找到。而且,值得一提的是,那個時代的整個文藝圈還處在現代主義和後現代主義的交織之中,蕭泉無疑深深地卷入其中,成為用相機見證藝術與時尚的見證人。

如果說《我們這一代》的主題在現當代接力中扮演了或多或少重要的角色,那麼在我看來,小泉和當代藝術的關系卻是一種在黑暗中的關系。他不做"概念攝影",因為他總是與具體和真實的人密不可分;這樣,小泉至少保持了平常的姿勢,保持了自己作為肖像攝影師的名聲。至于當代時代的本質,我認為蕭泉并沒有視而不見,換句話說,在一定程度上,他也告别了"我們這一代",告别了傷疤,尋根和"八五新潮流"。當我們将他的現在與過去進行比較時,印象并不令人驚訝,但它有些新鮮和純粹。特别是作為他的老朋友,我能感覺到他試圖做出的大膽嘗試,一眼就能看出他正在改變而不是添加一些東西。

在"時代肖像"攝影展中,很明顯,藝術家對時間的概念發生了變化,與"我們這一代"相比,這既明顯感覺到又不容易表達。這裡的時間既不是一個尺度,也不是一個跨越領域或回顧的曆史标記,就像在"現在"的"我們這一代"中所做的那樣。這些題材雖然有自己的曆史,但是因為他們不在自己的空間裡,他們就像一面嵌入牆裡的鏡子,我們可以在其中看到自己,同時發現他們正在我們身後看。這是真的:一些受試者穿着與鏡子裡相似的表情或服裝在大廳裡徘徊,尋找自己并回到一個不屬于他們的空間。小泉所在的空間是一個标準的場地,就像一個舞台或足球場,以至于除了貢獻自己之外,每個主體還在特定的光線下扮演"另一個我",展示專業動作,以至于傳統意義上的攝影真實性開始受到質疑。這種截然不真實的空間布局給人的印象是時間流逝的感覺被打斷了,最終給我們一種"所有時間都屬于現在"的錯覺。在這種中斷和錯覺中,主體自身的曆史被簡要地定義為證明身份、職業、年齡、性别、體型和表達的"标簽",而我們試圖捕捉的其餘曆史資訊則消失在背景中。這個背景當然不是空的,它是時間的另一種表現形式 - 什麼都沒有,赢得更少。關于物質表達的過程,我們可以在馬奈的肖像創作中找到同樣的例子,這是東方美學影響的結果,也是畫布上所謂現代性的開始。

小泉近期的肖像攝影系列與25年前的《我們這一代》拉開了一段很大的距離,這一點就是要擺脫紀實技術,回歸人像攝影的源頭,即回到灘時代的一種自我安定。也許一些老熟人懷念在不同時間和條件下被攔截的曆史空間,因為有很多熟悉的東西,從風景到家具,從服裝到手勢,當然,更重要的是,相同的文化記憶。即使這一切的價值不會随着時間的推移而減少,我們也渴望認識到"現在"并不是曆史上迫在眉睫的時刻。哲學上的"現在"并不是簡單地和"現在"一樣,我相信小泉并沒有在探索如何表達"新"人物,盡管似乎大多數主體的面孔确實是"新的",甚至有過去從未見過的"美"。正如藝術家自己所說,他的目标是通過攝影呈現主題的内心世界,"讓一百年後的人們看到我們今天的樣子:平淡,悲傷和快樂,絕望,不屈不撓。"

(作者為廣州美術學院中國畫研究院副院長、當代藝術評論家、策展人)