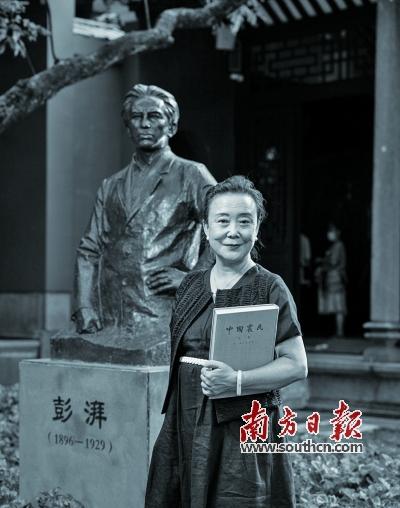

彭伊娜小泉,"农民运动之王"彭琦的后裔

陈伟

二十五年前,萧泉以肖像画集《我们这一代》成为了一名时间保留者,用"从前"这几个字概括了这些作品的主题。萧泉拍摄的人物、诗人、小说家、演员、画家,不仅是那个时代的潮流,也是多次思想文化变迁的见证者。萧泉用纪录片的手法,捕捉了每个人在不同生活空间的外表和状态,也用文字来回忆自己对待他们的方式。毫无疑问,即使在这样的情况下,萧泉的镜头还是有一定程度的主观性,但每次选择都要在一定程度上考虑到"典型",并把它放在主体的个性之下。当时,萧泉更像是一名战地记者,他的工作方式和热情可以在他后来对法国著名摄影师马克·卢布(Marc Lub)的感激之情中找到。而且,值得一提的是,那个时代的整个文艺圈还处在现代主义和后现代主义的交织之中,萧泉无疑深深地卷入其中,成为用相机见证艺术与时尚的见证人。

如果说《我们这一代》的主题在现当代接力中扮演了或多或少重要的角色,那么在我看来,小泉和当代艺术的关系却是一种在黑暗中的关系。他不做"概念摄影",因为他总是与具体和真实的人密不可分;这样,小泉至少保持了平常的姿势,保持了自己作为肖像摄影师的名声。至于当代时代的本质,我认为萧泉并没有视而不见,换句话说,在一定程度上,他也告别了"我们这一代",告别了伤疤,寻根和"八五新潮流"。当我们将他的现在与过去进行比较时,印象并不令人惊讶,但它有些新鲜和纯粹。特别是作为他的老朋友,我能感觉到他试图做出的大胆尝试,一眼就能看出他正在改变而不是添加一些东西。

在"时代肖像"摄影展中,很明显,艺术家对时间的概念发生了变化,与"我们这一代"相比,这既明显感觉到又不容易表达。这里的时间既不是一个尺度,也不是一个跨越领域或回顾的历史标记,就像在"现在"的"我们这一代"中所做的那样。这些题材虽然有自己的历史,但是因为他们不在自己的空间里,他们就像一面嵌入墙里的镜子,我们可以在其中看到自己,同时发现他们正在我们身后看。这是真的:一些受试者穿着与镜子里相似的表情或服装在大厅里徘徊,寻找自己并回到一个不属于他们的空间。小泉所在的空间是一个标准的场地,就像一个舞台或足球场,以至于除了贡献自己之外,每个主体还在特定的光线下扮演"另一个我",展示专业动作,以至于传统意义上的摄影真实性开始受到质疑。这种截然不真实的空间布局给人的印象是时间流逝的感觉被打断了,最终给我们一种"所有时间都属于现在"的错觉。在这种中断和错觉中,主体自身的历史被简要地定义为证明身份、职业、年龄、性别、体型和表达的"标签",而我们试图捕捉的其余历史信息则消失在背景中。这个背景当然不是空的,它是时间的另一种表现形式 - 什么都没有,赢得更少。关于物质表达的过程,我们可以在马奈的肖像创作中找到同样的例子,这是东方美学影响的结果,也是画布上所谓现代性的开始。

小泉近期的肖像摄影系列与25年前的《我们这一代》拉开了一段很大的距离,这一点就是要摆脱纪实技术,回归人像摄影的源头,即回到滩时代的一种自我安定。也许一些老熟人怀念在不同时间和条件下被拦截的历史空间,因为有很多熟悉的东西,从风景到家具,从服装到手势,当然,更重要的是,相同的文化记忆。即使这一切的价值不会随着时间的推移而减少,我们也渴望认识到"现在"并不是历史上迫在眉睫的时刻。哲学上的"现在"并不是简单地和"现在"一样,我相信小泉并没有在探索如何表达"新"人物,尽管似乎大多数主体的面孔确实是"新的",甚至有过去从未见过的"美"。正如艺术家自己所说,他的目标是通过摄影呈现主题的内心世界,"让一百年后的人们看到我们今天的样子:平淡,悲伤和快乐,绝望,不屈不挠。"

(作者为广州美术学院中国画研究院副院长、当代艺术评论家、策展人)