金磊 Alex 發自 凹非寺

量子位 | 公衆号 QbitAI

他在得知自己獲諾貝爾獎的那天,并沒有興奮,沒有雀躍。

而是選擇火速逃離自己所住的城市,搬到人煙稀少的鄉下去。

然後他說:“這樣就沒人能打擾到我了。”

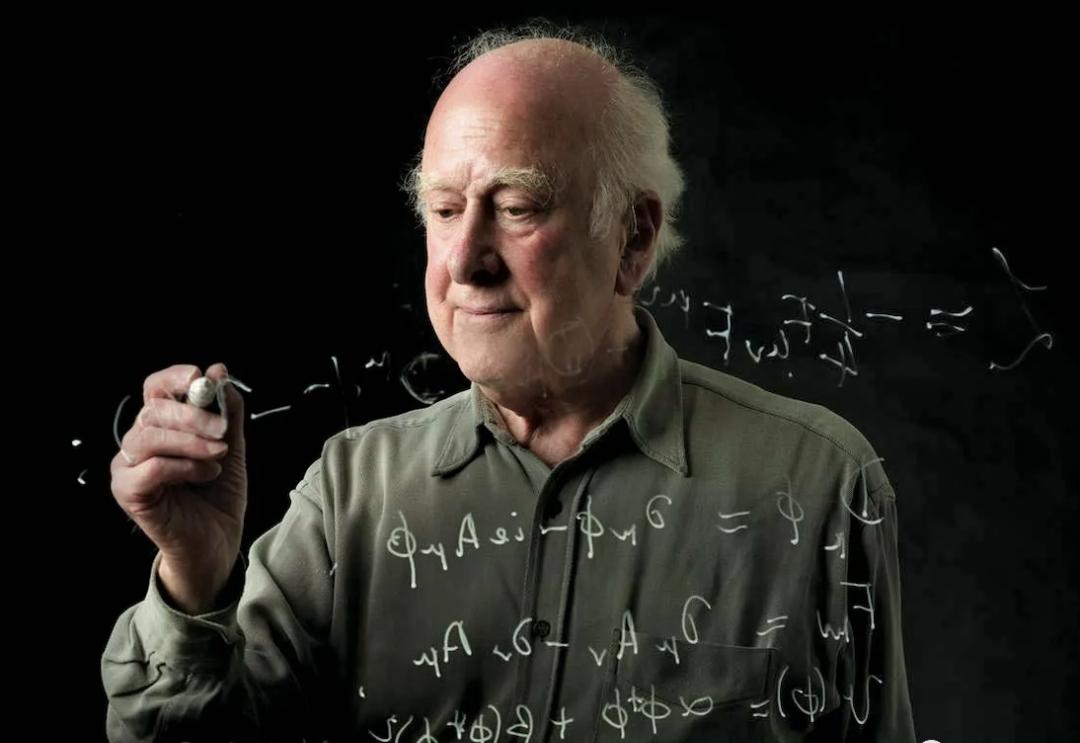

幹出這事的,正是英國實體學家彼得·希格斯 (Peter Higgs)。

很多人對他的印象還是停留在“他賭赢了霍金”、“等待48年的玻色子終于被證明”、“光速般獲得諾貝爾獎”。

甚至是颠覆了整個實體世界的認知。

但鮮為人知的是,希格斯還是一個極度社恐的人。

十年前的7月4日,歐洲核子研究中心(CERN)宣布“上帝粒子”(希格斯玻色子)正式被發現。

而這也讓希格斯“被迫”站到了衆目睽睽的聚光燈之下。

當他面對蜂擁而至的記者和接連不斷的提問,希格斯顯得格外腼腆和局促:

記者:是否覺得提出的理論像一個科幻小說?

希格斯:你要覺得是,就繼續這麼覺得吧。

記者:這項發現的意義是什麼?是否能推動世界的發展?

希格斯:我不知道。

而更為戲劇的是,當希格斯回到愛丁堡後,記者讓他在釋出會上從幕布中露一下頭,然後就出現了這一幕……

記者這麼做的本意是想表達“希格斯(玻色子)露頭了”,但從現在看來,也是極其符合希格斯社恐的性格。

“上帝粒子”讓希格斯名聲大噪,但他本人卻覺得很糟糕。

在接受相識40年的老朋友、粒子實體學家Francis Edwin Close采訪時表示:

玻色子的發現毀了我的生活。

希格斯認為,自己的工作風格是獨立的,偶爾有個好點子的那種。

在Close看來,希格斯簡直和被他發現的粒子一樣難以捉摸.

是以他為描寫希格斯及其理論的新書命名為:《難以捉摸:彼得·希格斯如何解開品質之謎》(Elusive: How Peter Higgs Solved the Mystery of Mass)。

……

或許,社恐、難以捉摸、獨行,才是聚光燈之下最為真實的那個希格斯。

論文被拒,轉投對手雜志:他們不懂

1925年5月29日,希格斯在英格蘭泰恩河畔紐卡斯爾出生。

他17歲進入倫敦市立中學就讀,專研數學;後來在倫敦國王學院獲得實體學位,并成為愛丁堡大學的研究員。

(其後他也曾在其它大學任職,于1960年又傳回愛丁堡大學擔任講師。)

希格斯在愛丁堡大學期間,便對“品質”産生了濃厚的興趣。

在經過深入研究之後,希格斯提出了這樣一個觀點:

在宇宙大爆炸剛發生的時候,粒子是沒有品質的。但在不到一秒的時間後,它們卻得到了品質。這是它們在一種場中互相作用的結果。

而這個“場”,便是後來著名的希格斯場 (Higgs Field),希格斯由此進而還預言了希格斯玻色子的存在。

但即便在現在看來具備如此“劃時代”意義的研究,也經曆了“被拒稿”的悲劇。

1964年,希格斯基于此前的研究寫了兩篇論文,篇幅均隻有2頁,并發給了《實體快報》(Physics Letters)。

不過雜志隻接收了一篇,第二篇論文在評審階段,被著名實體學家南部陽一郎以“需解釋這一理論的實體學意義”為由拒稿。

而後希格斯添加了這部分内容後,轉手卻将被拒的論文投到了“對手”雜志——《實體評論快報》(Physical Review Letters)。

結果,中了!

這也就成為了希格斯有關玻色子設想的第一次公開發表。

而當時被拒稿的事情,希格斯可以說是耿耿于懷了,在那之後很多次的演講中,他都說:

好吧,我覺得當時他們根本就沒看懂。

事實上,“看不懂”這事還持續了好一段時間。

以至于英國科學部部長不得以舉辦競賽,來找到能用最通俗的“人話”去解釋理論的方法。

不過即使如此,希格斯玻色子仍舊沒有引發很多人的關注。

社恐希格斯:“上帝粒子”毀了我的生活

1993年,諾貝爾獎(1988年度)得主利昂·萊德曼出手了。

他專門寫了一本書來解釋這個理論,名字都想好了,叫做《上帝詛咒的粒子》。

不過雜志社編輯為了讓這本書更有噱頭,将名字改成了《上帝粒子》 (The God’s Particle)。

果不其然,連書帶名字,“上帝粒子”這個概念很快被傳播開來。

但這卻讓希格斯本人煩惱不已——因為希格斯是一個無神論者。

而且本身謙虛低調的他,此前不太接受拿自己的名字去命名相關理論和粒子。

用希格斯本人的話說就是:“我不配”。

他曾多次表示,這個機制應該叫“ABEGHH’tH機制”,因為他認為有八位研究員對這個理論做出了貢獻。

但“上帝粒子”令其更無法接受,于是權衡之下他隻好面對用自己的名字去命名這件事了。

不過後來,當有人在其本人面前提及“希格斯玻色子”時,他還是會不禁打個冷顫。

而“上帝粒子”給希格斯帶來的煩惱,還不止命名這一個——

2012年,歐洲核子研究中心(CERN)在瑞士日内瓦召開釋出會宣布:發現與希格斯玻色子特性一緻的新粒子。

消息一出,宛如一枚重磅炸彈投擲在了科學界。

向來低調、内向的希格斯,在釋出會現場隻是坐在角落裡,拿出白手絹輕輕擦拭奪眶而出的淚水:

這證明了我48年前的猜想,我沒想到有生之年能夠看到這一切。

事後,與希格斯對賭的霍金公開将100美元的賭注寄到了他手上,諾貝爾獎也緊随而至。

但也正是這些紛沓至來的榮耀,把本來深居簡出的希格斯一下子拉到聚光燈下,給他帶來了不小的煩惱。

是以,就發生了前文提到的那些事。

在得知自己獲得諾獎的當天,希格斯趕忙離開了位于愛丁堡市區的家,搬到了一個鄉村莊園。

這樣就沒人會打擾到我了。

畢竟在希格斯玻色子被正式發現之前,83歲(2012年)的老爺子還在愛丁堡獨居着。

家裡沒有電視、電腦,他甚至很少打電話;他與外界交流的主要方式,也僅僅是翻看幾本實體學雜志。

甚至在旁人的印象中,他是看到陌生人都會害羞的那一類。

這也就不難了解,為什麼“上帝粒子”會給希格斯帶來煩惱了。

以至于老爺子在接受采訪時留下那句:

粒子的發現毀了我的生活。

生活中的希格斯:習慣孤獨

在生活中,希格斯習慣于當一個獨行者。

他的大部分童年時光都是在家中母親教導下度過的;其父是個BBC的無線電工程師,基本與他們分開生活。

而他前半生的主題基本可以概括為:追求不時髦的東西。

他甚至在僅20多歲時,就被打上了“老頑固”的标簽。

因為他選擇了一個被同時代人幾乎抛棄的實體學分支,别人都認為沒有前途。

而至于怎麼和女孩子們打交道,年輕的希格斯幾乎“一竅不通”。

他在倫敦國王學院認識的一生摯友,英國實體學家Michael Fisher後來回憶道:

每當他們在歐洲各地開車環遊度假時,他都會給希格斯介紹女朋友,可惜希格斯從未成功過……

△ Michael Fisher

當時,希格斯與浪漫絕緣的形象深入人心。

以緻于他後來向理想主義的美國語言學家Jody Williamson求婚時,驚呆了衆人。

當Michael Fisher在國王學院得到了他理想工作時,希格斯去了愛丁堡大學。

在愛丁堡大學員工俱樂部的一次會議上,希格斯結識了Jody Williamson。

他們于1962年至1963年之間結婚。

1965年的一天,正在工作的希格斯被叫到電話旁:他的妻子生下了他們的第一個孩子。

巧合的是,希格斯那天正在撰寫的論文,是關于宇宙誕生的一個關鍵時刻。

科研方面,自1964年希格斯寫下關于希格斯玻色子的第一篇論文後,他已被潑了多次冷水。

不過他最終收到了哈佛大學的演講邀請,這一次,作為聽衆的其他實體學家們終于沒有再打擊他的觀點。

當他于1966年回到愛丁堡時,已有了一定的國際聲譽。

而另一邊,他的婚姻家庭卻開始出現問題了。

他的妻子于1969年生下了他們的第二個兒子,幾年後還是提出了離婚。

離婚,不僅沒有讓希格斯更努力地工作,反而讓他失去了支撐自己研究的精神支柱。

後來,希格斯決定放棄追逐榮譽,更多地投身于教學。

他的前妻Jody留在了愛丁堡。他們倆仍然是朋友,并共同履行着父母、以及後來祖父母的職責。

雖然“上帝粒子”的發現給希格斯的生活帶來了不便,但與此同時,這也足以證明希格斯玻色子被發現有多麼重要。

為什麼希格斯玻色子這麼重要?

再來說說希格斯玻色子。

2013年,諾獎官方對希格斯給出的頒獎理由是:

他首先在理論上發現了希格斯玻色子的機制,而最近有實驗證明了這種粒子的存在。

是以,希格斯玻色子為何如此重要,科學家為什麼能憑它問鼎諾貝爾實體獎?

要回答這個問題,不妨先來了解一下量子世界和粒子之間是如何互相作用的。

在希格斯首次提出希格斯玻色子的1964年,當時實體學家們都緻力于用一種叫作量子場論 (Quantum Field Theory, QFT)的理論架構來描述弱力。

彼時,量子場論已形成了量子電磁學的基礎,是一個對電磁互相作用非常成功的描述。

然而,由于一個基本問題,将量子場論應用于弱互相作用是不可能的:該理論不允許粒子有品質。

具體來說,就是W和Z玻色子的弱力載體必須是無品質的,否則就會打破量子場論的一個基本對稱性,導緻該理論失效。

這就造成了一個Bug——因為弱力載體必須有品質,才能與弱互相作用的極短範圍一緻。

而希格斯機制找到了解決這個問題的辦法。

希格斯機制,可以簡單描述為:

當宇宙誕生時,希格斯場充滿了不穩定但處于對稱狀态的粒子。

在大爆炸後不到一秒,該場出現了一種穩定的配置,但它打破了最初的對稱性。

在這種配置中,理論方程仍然是對稱的,但希格斯場的破缺對稱性産生了W和Z玻色子的品質。

此外,後來的研究發現,其他基本粒子也能通過與希格斯場的互相作用獲得品質。

希格斯玻色子,就是希格斯場的一種基本粒子,它不帶電荷、色荷,極不穩定,生成後會立刻衰變。

該粒子被證明,對于揭開物質品質起源之謎有極為重大的意義。

自2013年希格斯本人因希格斯玻色子獲諾獎以來,該領域研究一直在蓬勃發展。

在希格斯玻色子被發現10周年之際,Nature雜志分享了從那時至今,科學家們已了解到的,和還想繼續探索的東西。

而歐洲核子研究中心的大型強子對撞機(LHC)即将進入第三個運作階段;此外,科學家們已開始着手準備,計劃從2030年開始進行LHC的第四次運作,探索更多未解之謎。

在這裡,讓我們和Nature一起,祝希格斯玻色子10歲生日快樂!

最後,分享一句泰晤士報對希格斯玻色子的評價:

這種粒子以希格斯命名是恰當的。它是難以捉摸的、是渺小的,但它有能力改變世界。

參考資料:

[1]https://www.nature.com/articles/d41586-022-01859-w

[2]https://www.scientificamerican.com/article/how-the-higgs-boson-ruined-peter-higgss-life/

[3]https://www.scientificamerican.com/article/10-years-after-the-higgs-physicists-are-optimistic-for-more-discoveries/

[4]https://physics.aps.org/articles/v15/100

[5]https://www.npr.org/2022/07/05/1109742531/cern-large-hadron-collider

[6]https://www.telegraphindia.com/india/he-who-chose-his-particle-over-his-wife-the-burden-higgs-had-to-bear-to-explain-the-weight-of-the-universe/cid/400030

— 完 —

量子位 QbitAI · 頭條号簽約

關注我們,第一時間獲知前沿科技動态