接到造血幹細胞捐獻初配成功的電話時,我知道可能不少人要倒黴了。

作為一個血管條件差到聞名校醫院護士站的崽,每次去抽血吊針,我的“不受歡迎程度”僅次于值夜班時的芒果千層(因為“芒”諧音“忙”)。

以至于接到電話後,大腦一片混亂中,我說出了一句可能從未出現在初配成功通知中的話:“我這……血管條件可能不太好,到時候您擔待點兒。”

電話對面的老師也許是準備了一堆關于身份資訊保密和捐獻流程等問題的回複,聽到我的回答後他沉默了好幾秒。最後我收到的回複是:“沒事的,還得高分辨檢測和體檢才能确認能否捐獻,就先問下你的意願。”

我确實不是首選的捐獻者。在位點差不多的情況下,男性、年輕和血型相合是優選因素,最後選到我估計就是“大家都沒辦法,湊合湊合過吧”。

骨髓庫的老師說

對方是個19歲的小帥哥

半個月後,我等來了高分辨檢測的電話。

初配時隻需要比對6個位點,過了5個(甚至還會放寬條件)就會被叫去做高分辨檢測;而高分辨要做10個位點,10個位點全相合或者至少8個位點相合才算通過。

所謂位點相合,是指人類白細胞抗原(HLA)等位基因中的主要位點是否相同。

位點數目相符的人,在評估過健康狀況、家族史和其他一些因素後,可能會被選為幸運供者。當然作為“替補”的其他人,骨髓庫也會和他們保持聯系,避免幸運選手因意外原因無法捐獻。

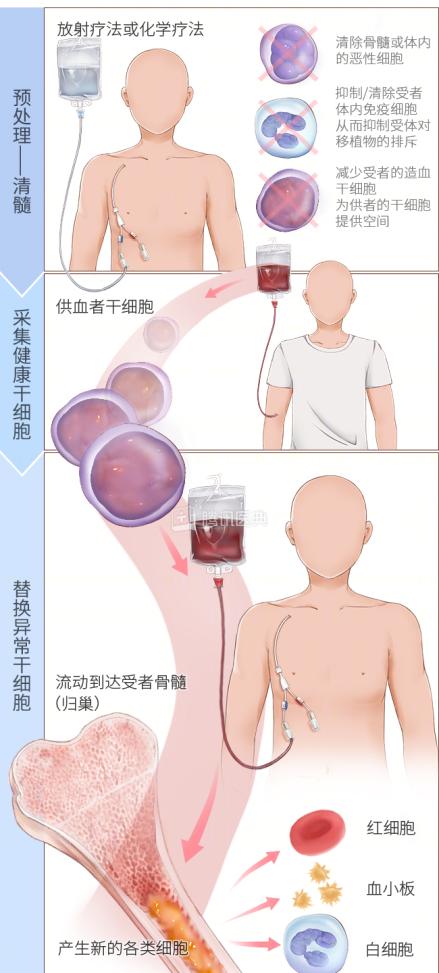

造血幹細胞移植示意圖 | 騰訊醫典

高分辨檢測在一個捐血點,我進去的時候裡面還有三三兩兩的捐血者。骨髓庫的老師帶着一堆試管駕臨,然後是一番浩浩蕩蕩的簽字。期間我一直試圖偷拍同意書,打算發朋友圈,偷偷摸摸了半天後得知我要帶回去一版留底,早知道的話大可不必如此努力。

當護士小姐姐溫柔地呼喚我名字時,我知道第一位倒黴孩子她來了!小姐姐看我一言難盡地望着她,以為我緊張:“沒事兒我們就抽10毫升。”

10分鐘後,她一言難盡地看着我胳膊上貼得整整齊齊的膠布,卻獨留兩根空蕩蕩的試管唱着凄冷寂寥。

“要不手腕吧?”我試圖打個商量。

“不行,手腕多疼啊。”小姐姐換了根針頭,繼續探索着完全看不到的靜脈,“我今天一定得給它抽出來!”

這樣不抛棄不放棄的精神,大概就是民族的希望吧。

小姐姐一邊繼續探索,一邊自言自語:“這個好像是……但是這麼鼓有點像神經……不管了紮一下試試!”

我覺得自己不該出現在這裡。

經曆了一番“進針-搗鼓-出針-進針”之後,軟管裡驟然出現了一抹親切的紅,兩人都長出一口氣。然後我就聽到身後不知何時出現的圍觀群衆:“進了!進了進了!”

好家夥,比世界杯進球還激動。

但故事才剛剛開始,試管裡一滴一滴滴落的紅色液體昭示着事情的異常,漫長的等待讓尴尬和焦灼蔓延開來。我顫顫巍巍提了一句:“要不……咱聊會兒?”

站在一旁的骨髓庫老師仿佛突然解鎖了笑穴,一番“哈哈哈哈哈”之後和我講:“你這樣捐獻的時候多半是要深靜脈置管的,就是大腿那裡劃一刀,放個管子進去,算個小手術吧。”

結束了本不該如此漫長的高分辨檢測後,我落荒而逃,大腦一片空白中坐反了地鐵。

原來我的腿已經密謀跑路了。但跑路是不可能跑路的,退堂鼓也不可能打響,畢竟骨髓庫老師和我說對方是個19歲的小帥哥。雖然隻知道這些,但他已經是我弟了,親的。

就是我現在格外想靜靜,我的胳膊也想。

體檢是一段比較愉快的旅程

幾周後,我接到了高分辨檢測通過的電話通知。挂掉電話後,作為醫學生的我做的第一件事就是翻到深靜脈置管那章,從頭到尾背了一遍操作。

第二件事情是查一下幹細胞捐獻的體檢标準。血液和影像學檢查與入職體檢标準差不多,但對捐獻者身體品質指數(BMI)和脂肪肝有額外的要求:一個是必須夠19,一個是幾乎不能有。

脂肪肝倒是不擔心,但如果有的話需要延遲捐獻,期間會被溫柔督促跑步鍛煉。至于BMI的要求,由于體檢前享受了兩周零食不斷的幸福時光,我打算信心滿滿地站在體重秤上享受及格成果。

大意了,體檢的身高測量不脫鞋!不過還好我有外套,多了兩厘米的鞋高和多了兩斤的外套互相抵消,帶給我的快樂不比低分飄過及格線要少。

沉浸在巨大歡樂中的我并沒有意識到另一個嚴重的問題,直到我抱着一盆管子坐在了抽血桌前。

“胳膊放這。”面前是一位一看就經驗老道的老師。

“我那個……可能……血管比較難,您做好心理準備。”

“我看看,這有啥?”老師将綁帶靈活地打了個結。果然大俠一出手,就知有沒有,就是勒得實在有點緊。

“喲,是不太明顯!”老師一邊附和,一邊用手快速拍打手臂,一番眼花缭亂的掌法之後,“你看,這不就出來了嘛!”隻見因掌風掃過變得微紅的手肘上,赫然一道雖看不出顔色但确實存在的凸起,有了!

在巨大的佩服之下,一股自豪悄然而生——我這血管,也沒那麼不堪嘛!

總的來說,體檢是一段比較愉快的旅程。三層紅牆小洋樓和适宜的溫度、環境,最後提供的兩個包子和一碗粥更是将這種愉快推上了另一個台階——我一定是那個為食亡的鳥。

被多方認證“大病”的我

人生第一次成為了會議的主題

接下來就是等體檢通過,不出意外的話事情基本闆上釘釘了。接到日期定下的電話時還在上課,我放下電話,颠颠兒地去找教育處老師請假。老師們聞之也頗為高興,幾分鐘内就敲定了各種安排,甚至還建了一個沒有我的群——在為“弟弟”努力着的,遠不止我而已。

晚上一位小夥伴小心翼翼地問我:“你最近是不是壓力比較大?或者心情不太好?”

“沒呀?咋了?”

原來在我研究請假時間時,一位熱心老師沖進教室就是一句:“你們最近可要對XXX好一點啊!”于是大家都在想我是不是得了什麼大病。

接下來我發微信給老媽,需要她向機關請假陪床。但低調的她不想聲張此事:“那幾天不好請假,我就說你要做手術。”看來我又有了什麼大病。

多方認證大病的我接到通知去簽最後一份同意書。之前高分辨檢測和體檢都要簽特定的同意書,都是由骨髓庫的老師帶來簽的。單純的我以為這次也是一樣,結果一進會議室——哇哦,好多上司!

人生中第一次參加的以我為主題的會議,居然不是開除學籍讨論會,我覺得自己賺了。除了簽署同意書和例行寒暄,我還收到了一份紅頭檔案和三條要求。檔案是給學校的請假通知,要求出院後休養一個月,我記得上面有一句“請給予XXX假期”,超酷的。而三條要求分别是:不能撸貓撸狗、盡量不感冒、注意倫理要求。

不能撸貓撸狗這一條,理由在于如果被貓狗抓傷、咬傷後需注射狂犬病疫苗,就必須延遲捐獻,而此時患者已經進入移植倉進行不可逆的清髓治療(一個大劑量的化療),此時如果需要調整日期,那就是在坑弟弟。感冒也是如此。

大概是奇怪的電視劇看多了,倫理上的要求我以為是怕挾恩圖報之類的。結果是怕後面一兩代碰撞出愛情的火花,就屬于近親結婚了。

簽字确認的最高表現形式——簽約儀式丨作者供圖

簽好字後,我又花了一周時間請假并處理住院前事宜。接到了一下高鐵就相約冰淇淋的老媽後,我浩浩蕩蕩地入院啦!

“一鍋端”造血幹細胞的代價

就是渾身肌肉無比酸痛

住院不在血液科而在特需病房,兩張病床分别是給供者和陪床家屬的。房間很寬敞,景色也很好。我大概住進了這輩子能住的最貴的病房了。

此生住過最豪華的病房丨作者供圖

入院後簽了一排同意書,再下樓做了個脾髒B超——為了與造血激活後做對比。在我綁上了綠油油的手腕帶後,護士姐姐拿着抽血的家夥來了。

因為手肘要完好地留給幾天後的采集,這幾天每天早上的抽血,抽的都是手背。

“小姐姐,坐!”我勾過來一把椅子。

“不用,就兩管子!”護士姐姐麻利拒絕。待到紮好膠皮帶、消好毒,“你這個血管……”,我手背上滿是暗紅網狀的毛細血管紋,本該顯出真面目的靜脈卻猶抱琵琶半遮面,害羞得很。

折騰了一番抽血終于結束了,接着開始準備戳針——皮下注射集落刺激因子(俗稱“動員劑”),目的是将骨髓裡睡懶覺的造血幹細胞喚醒,讓它們跑步來到血液中,再趁其不備一鍋端走。副反應自然是有的,畢竟是叫幹細胞們起床這種缺德事兒,它們有點起床氣也在情理之中。不過也僅僅是起床氣,等它們被一鍋端走就萬事大吉了。

注射動員劑後,白細胞會跳六七倍。丨作者供圖

于是我的住院日程就是:五點抽血、六點早飯、八點戳針、十一點午飯、兩點吃點心、三點戳針、四點晚飯。我不是在吃飯,就是在等飯。其餘時間是可以自由活動的,但出醫院要請假,于是小瞧了細胞起床氣的我,拎着老媽悠悠哉哉拍古裝照去也!

和老媽兩個人吃一份也消滅不完的豪華病号餐丨作者供圖

當我正蹲在一塊道具石上僞裝人魚的時候,突然一股強烈的無力感從四肢百骸襲來,宛如人魚生活的碧藍深海裡突然被糊了地溝油,而人魚們為了逃命,活生生遊了個馬拉松。

沒錯,接下來的感覺就是疼——跑了個馬拉松之後般的肌肉酸疼。但是第二天,我覺得我這馬拉松,怕是用臉跑的。一個熱知識——人的面部有48塊肌肉,當肌肉開始疼的時候,它們一塊也逃不過。

後面我就沒膽量再出去浪了,一穿上病号服就獲得了自我角色認同,閑了開始和同樓層其他病人一起走廊轉圈。

采集醫院以神經科聞名,特需病房的鄰居們多是腦部手術後的康複患者,我在繞圈子遛達的時候,有個平頭小姐姐每次擦身都會微笑着問候我一句:“你好!初次見面!”

但繞三四圈就嚷嚷着走不動了的我也沒辦法和小姐姐初次見面太多回,便溜回了房間。恰逢隔壁病房的護工推着輪椅來竄門。輪椅上的老爺子八十多歲,經曆了很嚴重的腦出血,已經在這裡住了兩年。他見人會笑,但不會說話也不記事。

我拆了一束花教老爺子數123,數對了就把花給他,一小時後老爺子抱着滿懷的花興高采烈地被推回了病房。我也因為玩得太嗨發燒了,被護士長按回床上補覺。

幾天的動員就在吃飯、等飯、逗老爺子、迎接各路小夥伴看望中度過。不知不覺中,就迎來了“一鍋端幹細胞”的日子。

為了“急淋”的親弟弟

我的兩隻手腫成了“豬腳”

那天早上是誘人的皮蛋菜粥,但我一口都沒敢吃。隻因之前被前輩們殷切告知,采集期間上廁所不能脫機下床,要用尿盆。聽起來有些尴尬,于是我決心杜絕水分攝入。

最後一針動員劑因為要快速起效,是以不是皮下針而是屁股針。倒不疼,但結束後老媽模仿戳針時做的一個重拳出擊的動作,還是給我笑岔了氣。

接下來我被拉進了一個大會議室,市、區紅十字會還有學校、實習醫院都來了好多老師。感恩大家關懷的同時我也着實緊張了一下,沒料到自己鬧出這麼大動靜,不過我也隻需要輕輕松松地收收花、拍拍照。

回頭看了滿滿一牆的花束,我還是第一次和這麼多花同屏,也是第一次知道原來自己對百合花過敏。是以各種宣傳照片上或許有我熱淚盈眶的身影,除了感恩的成分外,很大一部分原因是被噴嚏憋的。

忍着噴嚏回病房換了病号服,又下樓拍了B超,發現脾髒擴大了大概1/3,肋下可以摸到的程度。但我早就知道了,畢竟昨晚自我觸診了一晚上脾髒邊緣。

來到血液科采集室,專門負責采集的護士小楊姐姐已經在裡面調試機器。裡面還有一張病床,就是我這一天的采集床。

換個地兒睡覺嘛,這活兒我擅長。其實到了這時候,每個供者大概都是期待采集的。畢竟幹細胞被一鍋端走之後,那些副反應也會不複存在。

和循環機器相連的,是戳向肘部的兩根留置軟針和三通管。這次戳針居然意外地順利,在我還沒來得及擔心養了這麼久的靜脈會不會不争氣時,已經被告知不要動了。

小楊姐姐信心滿滿:“順利的話,兩三個小時就結束了。”

紅十字會的老師在一旁澆滅幻想:“她應該得久一點。”機器發出滴滴的聲音,仿佛在表示贊同。

“流速不夠了,來捏球,一收一放。”我手裡被塞了一顆粉色的星星球。後來這顆星星球成為了各種推送的素材,但在當時它确實是我的噩夢。

這顆星星球被我捏放了一整天。丨作者供圖

捏球無濟于事,機器從流速低的滴滴警報聲變成齒輪轉動的巨大轟鳴聲,然後停了——流速太低,跟不上機器轉動,就停了下來。

“我給你左右手換一下吧!”接着換管子、重新開機機器。很快,機器又發出了“滴滴滴”的低流速報警聲。

“捏!”我照做。機器的轟鳴聲仿佛屋子裡站了一地的貓發出呼噜呼噜的聲音——機器又停了。

粉色星星球從我左手換到右手再換回左手,中間還重新戳了兩回針,機器不斷在“滴滴滴”和“呼噜呼噜”中循環。機器要是能說話,它估計已經罵人了——咱可不興這麼重新開機啊!

和那台會“滴滴滴”和“嗚嗚嗚”的采集機器合影丨作者供圖

這時候我覺得早上的百合花好像還在眼前,至少我出現了類似的體征。在我決定嚎啕大哭的前一秒,紅會老師感歎了一句:“小姑娘真堅強啊,上次有個姑娘還比你大,也是流速起不來,哭得那個可憐。”行吧,我憋回去了。

此時我突然意識到忘記了什麼事情,深靜脈置管?!房間裡其他幾人顯然也想到了這一點,紅會老師出去了一會兒回來說:“麻醉科說派不出人手,今天沒人做。”逃過一劫,但那就還得自己折騰。

别說,小手術歸小手術,我那時覺得還是來個痛快的比較好。

血液科主任也來轉了一圈,痛心疾首地問我:“你這麼個小姑娘為啥要同意啊?”這不是巧了嘛,弟弟命不好趕上我了,就誰也别嫌棄誰。

“要不這樣弄吧!”小楊姐姐挂了一袋加了抗凝劑的鹽水在上面,用其他液體保證流速。見狀我忙讓老媽去買個尿盆回來,并開始後悔早上沒和皮蛋菜粥親密接觸。

這次之後采集終于在緩慢進行了,雖然隔一會兒還是要換手或者捏球。此時距離預期的兩三個小時已經過了一大半,怕是個持久戰了。

中午患者醫院的醫生來取樣本,并送來我弟的禮物和信。一看才1/3的進度,我尴尬而不失禮貌地推薦她去附近轉轉,一開口發現竟是老鄉。

老鄉醫生說:“你這也挺不容易啊,他也老不容易了,上大學之後去當兵,都在訓練突然病了,來我們醫院的時候胰腺炎,都到多器官衰竭了,好不容易搶救回來。後面都還挺順利的,配型體檢一點彎路沒走。”我這匹學醫的狼人開始自爆:“胰腺炎?那他應該是用過培門冬酶……他是急淋(急性淋巴細胞白血病)對不對?”

“都對啊!你咋知道?”

我微微一笑,這是我上學期結課論文。

不過此話一出,之後兩年時間裡,老媽一直誤以為我弟是吉林的。

到了下午,小楊姐姐說抗凝劑打了不少,怕抽筋給我打點鈣。我眼睛“嘣!”地瞪得像銅鈴。聽之前的供者神秘兮兮地提到過,打鈣的時候會有榮登極樂的感覺,我滿臉期待。十分鐘後我疑惑是不是還沒準備好,低頭一看已經推了一會兒了,并沒有極樂,但機器沒停就已經是極樂了。

努力到下午四點,終于趕在檢驗科下班之前完成了今日任務,用時七小時。因為還要檢驗細胞數,是以留置針還插在兩個胳膊上,我試探着彎了彎胳膊——居然沒什麼阻力,不過我曆來有雞爪之稱的兩隻超小号手此刻腫成了豬腳,看着倒是白嫩了不少。

小楊姐姐把血袋遞給我,說可以合個影,不過躺了一天、發型炸毛的我卑微拒絕了。和溫熱的全血不一樣,這點幹細胞在機器上挂了一天早就冰涼,不知是不是心理作用,我覺得它顔色要比全血稠一點兒,有點覆盆子濃縮果汁的感覺。

躺了一天,起來多少有點頭暈目眩,護工叔叔推來輪椅,和小楊姐姐道謝後我就被轱辘轱辘地推出了采集室。第一次坐輪椅我還有點興奮,不過電梯裡視線隻能和一堆屁股平齊時,這興奮就結束了。

回病房後,我開始一邊喝鴿子湯,一邊用白嫩的“豬腳”抓着筆給弟弟回信,想着如果第二天還有采集可以讓醫生帶回去。雖然躺了一天但還是早早困了,是以我沒有去走廊和平頭小姐姐繞圈,隻在老大爺被推過來看滿牆花時和他說喜歡啥摘啥。

十點多,護士進來說細胞夠可以拔針了,逃離留置針的我仿佛逃離緊箍咒,頗想下床跳段舞,但還是被無情地按回床上。

次日一早,兩隻“豬腳”已經消腫,沒給最後一日的抽血增加難度。臨出院時有小夥伴來找我,護工推着老大爺來門口問:“裡面有幾個小美女啊?”老大爺顫顫巍巍伸出手比了個三,護工正想糾正,我猛然見到低頭收拾東西的老媽嘴角一抹嬌羞的笑。我忙對大爺比了個大拇指,厲害了我的大爺。

兩年後的今天一切都很好

出院後實習醫院的老師幫忙找了個房間,還在營養科訂好了飯,連着吃了兩日的黃豆炖豬腳我意識到哪裡不太對勁,一問才知老師們商量了一下,覺得捐幹細胞可能就和生孩子差不多,餐食按月子餐标準訂的。

接下來幾日就是随時斷電保護,可能前一秒我還蹦蹦哒哒,後一秒低電返航到枕頭上倒頭就睡,醒來就精神抖擻到處遛達,不過沒敢走遠。

不久後收到學校拟的推送,各種誇獎誇得我老臉一紅,對采集的描述有一句“一天的采集下來,她的雙手被紮成了蜂窩”——這采集機器是個容嬷嬷吧!

不過看起來,非親緣采集外周血造血幹細胞還不算個熱知識,大部分人還固化在“捐骨髓就要戳骨髓”的概念上。其實整個過程就像加長版的捐血,一般的血管條件隻需要兩三個小時——就算是七個小時,也就多一個尿盆的事兒。

至于恢複期,雖然學校給了一個月的假,但造血功能一般兩周就恢複正常,甚至還有上午捐完下午就出門打球的大神,不過後來被紅會老師當成了反面教材。至少從我的切身體驗來看,第三周開始,我爬六樓就不需要一層一歇、兩層一喘,還是頗有進益的。隻不過每周要複查血正常,還是苦了社群醫院的醫生。後來我告訴他們,隻要綁得夠緊、針也夠粗,就沒有抽不出來的血。

時至今日,造血幹細胞捐獻已兩年有餘,除了偶爾會出現在學院宣傳冊上,或者被各路上司慰問一句“現在身體怎麼樣啊?”,我已經是一隻平凡普通、但有過一段新奇體驗的“精神”醫學研究所學生了。

紅十字會給每個捐獻者發的紅彤彤的證書和章丨作者供圖

偶爾也會想想我那相差幾歲的“雙胞胎弟弟”,雖然沒什麼勇氣申請面基,但我希望他一切都好。說不定他已經在哪裡發光發熱!說不定我看過的各種志願者風采裡,就有他呢!

醫生點評

楊辰 | 北京協和醫院血液科 主治醫師

感謝作者以诙諧幽默的文筆詳細介紹了外周血造血幹細胞捐獻的親身經曆,作為血液科醫生,我看到這篇文章也深受觸動。

以前大家可能聽聞“骨髓移植”這個名詞相對較多,這是因為十年多前造血幹細胞移植技術不夠先進,隻能進行骨髓來源的造血幹細胞移植,這也就意味着供者需要捐獻800毫升左右的骨髓。骨髓采集,需要供者進入手術室進行腰麻,在臀部正常的骨穿部位穿刺30多次,每個部位隻能采集不超過25毫升的骨髓液。在采集前3周還需要提前自體備血,即供者提前給自己捐血400毫升,在骨髓采集期間會将這400毫升全血回輸體内,避免采集過快出現失血性休克。

而得益于造血幹細胞移植技術的迅猛發展,目前健康供者不再需要“戳骨髓”,隻需按文章所述過程進行外周血造血幹細胞捐獻即可,如同作者所描述的那樣,它更像是普通捐血的加長版。

造血幹細胞的采集方法 | 騰訊醫典

科普一下,移植的造血幹細胞可以來源于:配型部分相合的親緣供者,如同胞兄弟姐妹;半相合供者,即患者的父母或子女;臍血、中國造血幹細胞捐獻者資料庫(簡稱中華骨髓庫)中的非親緣供者,又稱無關供者。患者及供者需要進行嚴格的人類白細胞抗原(HLA)配型鑒定,即使血型不合但如果HLA配型相合,即可作為供者。

中華骨髓庫是由和作者一樣自願捐獻外周血幹細胞的愛心志願者組成的,由此形成了規模可觀的國家庫,許多惡性血液病患者通過無關供者的造血幹細胞移植得以重獲新生。正如作者所說,這個過程或許就像擁有了一個“有血緣關系”的親人,神奇而偉大。

個人經曆分享不構成診療建議,不能取代醫生對特定患者的個體化判斷,如有就診需要請前往正規醫院。

作者:布兮

編輯:元氣洋、黎小球