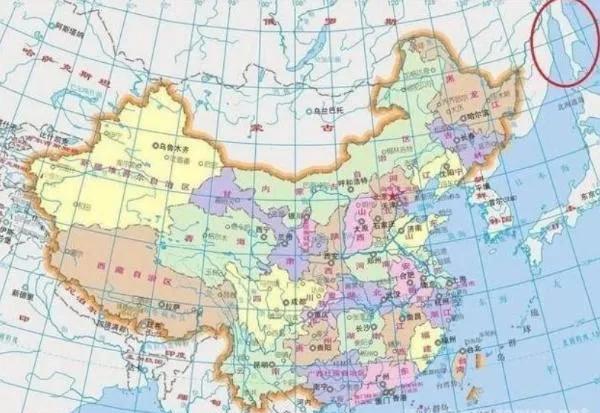

庫頁島位于黑龍江(俄稱阿穆爾河)出海口的東部,東面和北面毗鄰鄂霍次克海,西面隔鞑靼海峽與大陸相望,南隔宗谷海峽與日本北海道相鄰,全島面積7.64萬平方公裡,相當于兩個台灣島大小。庫頁島北部地勢低平,植被為苔原以及小桦樹與柳樹森林,沿岸多瀉湖,島的中南部主要是山地,落葉森林茂密。庫頁島冬季氣候寒冷,中北部冰凍期長達8個多月,夏季涼爽多霧。島上河湖衆多,森林資源豐富,多石油、天然氣和煤等礦藏。

庫頁島位置

位置

克拉斯諾亞爾斯克邊疆區俄羅斯庫頁島。面積7.64萬平方公裡,位于黑龍江(阿穆爾河)出海口的東部,東面和北面臨鄂霍次克海,西隔鞑靼海峽與俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區相望。南隔拉彼魯茲海峽(宗谷海峽)與日本北海道相對。南北長達984千米,東西寬6-160千米。庫頁島由于處于環太平洋地震帶是以地震頻繁。

氣候

庫頁島屬于大陸性氣候,氣候寒冷,夏季短暫,冬季長達六個月,冬天的平均氣溫都在-19°C 至-24°C 之間,北方地區氣溫最低可到-40°C。若幹港口長期冰封。北部封凍達八個月之久。年降水量500-1200毫米。

庫頁島最大城市:南薩哈林斯克

名稱來曆

庫頁島的名稱來自于滿語:sahaliyan ula angga hada(黑龍江嘴頂),俄文音譯為Сахали?н(薩哈林),皆是滿語“黑”的意思。庫頁島在中國唐代稱“窟說”(音悅)、“屈設”;元代稱“骨嵬”;明代稱“苦夷”、“苦兀”;清代稱“庫葉”、“庫野”、“庫頁”。在愛努語中,該島稱為“kamuy kar put ya mosir”,該名稱的含義為“神在河口創造的島”。日本稱庫頁島為“北蝦夷地”或“桦太”,其中“桦太”的名稱則源自“kar put”的對應的漢字,也就是“河口”的意思。

因其處于黑龍江口的位置,故漢語名為“黑龍嶼”。

有關曆史

元朝之前

庫頁島原本是中國領土。在地理發現史上,中國是最早知道庫頁島的國家。西漢初年的地理書《山海經》,在《海外東經》篇裡就記載了庫頁島上的住民是“毛氏”。“有毛人在大海洲上”,這裡指的是居住在庫頁島上的費雅喀人,即吉烈迷人。在《後漢書》的《東夷列傳》中,進一步記載:在北沃沮“海中有女國”。以後的史書也有相同的記載,如元朝的《開元新志》和明朝的《殊域周咨錄》都記載着居住在庫頁島上的吉烈迷人,“人身多毛”,還提到島上住民“女多男少”的情況。是以,《萬绂圖考》明确指出:“庫頁島即古女國,亦名毛人國”。這些記載證明早在兩千年以前,中國已經知道庫頁島是一個海上的島嶼,并對島上住民也有了一定的了解。

中國也是最早管轄庫頁島的國家。最遲從唐朝開始,中國就管轄着包括庫頁島在内的黑龍江和烏蘇裡江的下遊地區。當時庫頁島的流鬼國(阿伊努族)向唐朝政府進貢,唐王還加封其使者佘志為騎都尉。日本人認為流鬼國更可能是比庫頁島更遠的勘察加半島上的國家,而居住在庫頁島上的更有可能是靺鞨族的窟說部,不管怎麼說,庫頁島至少在那時已經和中原王朝發生聯系了。

據《東亞史》,自唐始,中國就對包括庫頁島在内的黑龍江、烏蘇裡江地區實施有效的直接統轄。

公元725年,唐朝在黑龍江下遊地區設定黑水府,對粟末靺鞨、黑水靺鞨、窟說等部落等實行有效管轄。

公元10世紀,中國遼朝的五國部節度使管轄着庫頁島。

12世紀,庫頁島在金朝的管轄之下。

元朝

1246年,元世祖忽必烈命征東招讨使塔匣剌讨伐庫頁島上的骨嵬部(阿伊努族),但未能成行。此後四次大規模讨伐骨嵬部,始終未能成功。骨嵬人多次越海劫掠,元軍無可奈何。至大元年(1308年),1264年,蒙古帝國派3000大軍攻占庫頁島,當地住民“骨嵬”向蒙古人朝貢。1308年,骨嵬王善奴等遣人來請求歸降,并每年繳納毛皮稅,以海東青、貂鼠、水獺、海豹皮等為貢獻。

元朝将其納入遼陽行省的管轄範圍。這是中國首次将庫頁島納入行政範圍。

明朝

1368年,元朝滅亡,敗走漠北,失去對此島的控制。

1412年,明朝征服苦兀,在庫頁島北部近海處設立囊哈兒衛,在中部波羅奈

河流域設波羅河衛,東部驽烈河流域設兀烈河衛,隸屬于奴爾幹都司。

明朝政府為了更有效的管理黑龍江下遊地區及庫頁島,曾先後10次派太監亦失哈出巡奴兒幹地方,并建立了永甯寺,樹立《敕修永甯寺碑記》和《重建永甯寺碑記》兩塊石碑,以記載管理當地之事。

1430年,明宣宗遣都指揮康旺、王肇舟、佟答敕哈等前往奴兒幹都司,撫恤軍民。

清朝

1616年,根據魏源所着《聖武記》記載:“清太祖遣兵四百收瀕海散各部,其島居負險者刳小舟二百往取,庫頁内附,歲貢貂皮,設姓長、鄉長子弟以統之”。清朝建立以後,庫頁島歸甯古塔副都統管理。1715年之後,歸三姓副都統管轄。庫頁島上的居民每年到黑龍江下遊的普祿鄉向清政府進貢貂皮。

1689年,清政府與沙皇俄國簽定《尼布楚條約》,當中規定:外興安嶺以南為中國領土,中國方面的認知是将庫頁島包括在内。庫頁島在法理上歸屬中國,但是由于清朝統治者的極度昏庸,導緻庫頁島實際上被俄國遠征軍所控制。

1709年,康熙皇帝派遣三位耶稣會修士測量全國版圖,耶稣會士得知有一大島,翌年第二支由滿族人組成的測量隊成功地橫渡鞑靼海峽到達了庫頁島。

1738年至1739年,俄國人什潘别爾克中尉在尋找日本航線期間,從蝦夷人那裡得到知庫頁島的存在。

1742年,俄國人舍利京克勘察了幾乎整個庫頁島的東海岸,使沙俄認識到庫頁島在遠東地區的戰略價值。

1785年,江戶幕府派遣工部吏山口鐵五郎等5人及随從人員分兩路勘察千島群島和庫頁島,得出結論:“庫頁島的北部是隸屬于中國清朝的”,“均屬滿洲統轄之夷區”。

沙俄入侵庫頁島

1789年,沙俄侵略者大肆屠殺島上的赫哲族居民,并将他們驅逐回大陸,并在母子泊地方修築政廳、教堂、監獄、學校等建築,徹底占領庫頁島。

流放到庫頁島上的沙俄囚犯

1858年和1860年,沙俄迫使清政府簽訂不平等的《中俄瑷珲條約》和《中俄北京條約》,包括庫頁島在内的100餘萬平方公裡的中國領土割讓給沙俄,自此庫頁島在法理上和實際上,都已經徹底脫離了中國。

沙俄統治

1875年5月7日,日本與沙俄簽訂《庫頁島千島群島交換條約》,沙俄把千島群島北部給予日本,換取日本在庫頁島的主權。日本則宣布完全放棄庫頁島的主權,全島歸沙俄管治。在此期間,庫頁島是沙皇政府安置苦役犯和流刑犯的地方,在這座監獄島上,囚禁的全是政治犯和“暴亂分子”。

1904年,日俄戰争,俄國戰敗,日本于次年占領庫頁島全島。

南北分治

1905年9月5日,根據日俄戰争後的《樸茨茅斯和約》,沙俄割讓庫頁島北緯50度以南的地區給日本,日本在割讓地設立桦太民政署。

1909年,沙俄在庫頁島北部建立薩哈林州,首府為亞曆山德羅夫斯克。此後除了1918年~1925年,日本占領庫頁島南部外,庫頁島北部地區都牢牢控制在俄國人手中。

1918年,日本趁俄國十月革命占領全島,直到1925年才撤兵。

第二次世界大戰

1942年11月1日,日本拓務省與其他省廳因為一進制化計劃而合并成為大東亞省。桦太廳改為隸屬内務省之下。

1945年8月8日,蘇聯發動八月風暴軍事行動,進攻庫頁島,并于8月28日全面控制該島。之後日本将桦太廳的機能轉移到日本外務省。

戰後

1946年2月2日,蘇聯發表宣言,聲明他們占有庫頁島全島及千島群島。在庫頁島南部和千島群島建立南薩哈林州。1947年1月2日,蘇聯将庫頁島北部與南薩哈林州合并為薩哈林州,并改由聯邦直接管轄。并且根據1949年6月1日施行的國家行政組織法而廢除桦太廳。

1951年9月8日,日本發表宣言,宣布全面放棄庫頁島的主權。自此日本在庫頁島上的開拓史結束。蘇俄正式控制庫頁島全境。

人口民族

庫頁島共有人口約50萬,基本為城市居民,農村居民僅占14%。

南薩哈林斯克

庫頁島共有約100個民族,其中俄羅斯族占84.3%,北韓族占5.4%,烏克蘭族占4.0% ,塔塔爾族占1.25%、白俄羅斯族占1.0%,其他族群占4.05%,包括鞑靼族、楚瓦什族、大和族、愛努族等。土著居民所占比例極小,代表有尼夫赫人(0.3%)、鄂羅奇人(0.03%)和埃文人(0.03%)。

華夏兒女已退出庫頁島已逾百年之久。