此時此刻,在經曆了連續一個月每天10點準時開搶深圳隔離酒店、每周二全天刷港珠澳大橋車票的屢敗屢戰和萬分崩潰之後,筆者坐上了香港飛成都的CX986航班,開始隔離,曲線回深。

自1月27日回港至今,筆者幾乎完整經曆了香港的第五波Omicron疫情,從每天幾十,到幾百,到幾千,到幾萬,再到如今的“事實躺平”。與此同時,内地也正面臨Omicron的高度挑戰,今日上海新增感染人數已超過1600人,全國連續多日日增5000人左右。

香港在歐美“躺平”和内地“堅挺”之間的“仰卧起坐”,成為了支援内地防疫政策的良好資料參考。

本文用資料說話,準備分兩期回答如下問題:

上期:

1,截止目前,香港到底感染了多少人?

2,Omicron的典型發病過程是怎樣的?

3,香港Omicron死亡率真高嗎?

4,Omicron的後遺症可怕嗎?

下期:

5,如何開展居家抗疫,準備哪些必要物資?

6,香港為什麼一再推遲全民核酸檢測,做與不做臨界點在哪裡?

7,為什麼香港隻能做仰卧起坐?

8,内地本輪疫情,香港是罪魁禍首嗎?香港決定繼續放開,内地後續怎麼辦?

9,香港的第五波疫情,對内地防控調整有哪些參考意義?

Q1 截止目前,香港到底感染了多少人?

香港衛生署衛生醫護中心和醫院管理局釋出的官方資料顯示:截止3月24日,第五波疫情總确診人數逾1,088,593宗,其中經過核酸檢測确診698,253宗,經過抗原快速檢測上報390,340宗。香港總人口為7,394,700人,則感染人口比例為14.72%。

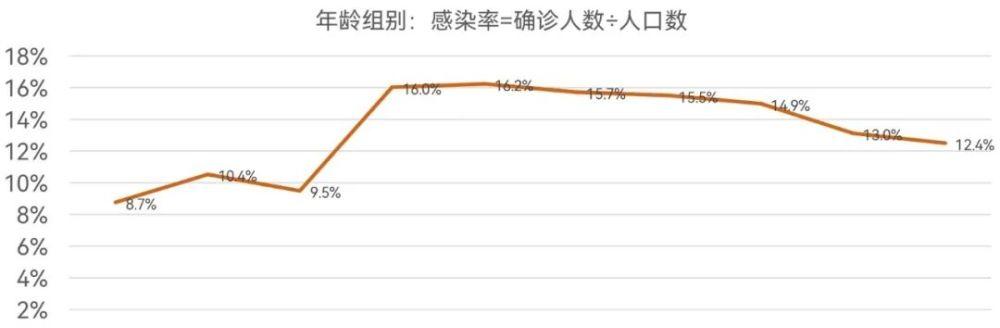

截止3月24日,香港第五波Omicron疫情确診人數與人口數(按年齡組别)

值得注意的是,Omicron對各年齡段無差别打擊。在各個年齡段中,感染率(該年齡段感染人數÷該年齡段的人口數)在8%-16%之間,差别非常細微,這與早期“新冠病毒主要攻擊老年人”的特點非常不同。20歲到60歲的中年人,感染率甚至比小孩和老人還略高一些,這跟他們的社交範圍有關。

截止3月24日,香港第五波Omicron疫情感染率(按年齡組别)

盡管此資料看起來已經很大,但仍然隻是冰山一角。至今,香港并沒有進行過哪怕一輪全民核酸檢測,官方并不能掌握真實情況,未納入統計的情況包括:

1、收到強制檢測令的人士,不配合強檢或忘記去強檢。

筆者所在的小區在春節後因排污管測出環境陽性,随即列入圍封強檢。盡管圍封強檢僅一晚,第二天一早就可放開,仍然有不少家庭敲門無人應答,到底是真無人在家還是不想配合無法鑒定。同時,香港對個人隐私保護嚴格,也未公布無人應答的家庭資訊,最後在當晚檢測出3名陽性患者後,第二天一早就完全解封。再如,香港版的場所碼——安心出行,在疫情初期,也曾對與确診患者有地點交集的人士發出強制檢測,但強檢通知僅僅是一條短信而已,不少人沒有看到,也有人看到了又忘記去檢測,最後也不了了之。強檢而不檢,在内地是難以想象的,但在香港何以如此“随意”,這就涉及到所謂政府的強制權力問題了,後面再單獨分析。

2、自行快速抗原檢測為陽性,但不上報政府。

内地剛剛放開的快速抗原檢測,在香港已經上市了很長時間。第五波疫情以來,相信幾乎每個家庭都備有快速檢測盒,政府也在免費發放快速檢測盒。按照政府的要求,自行檢測陽性的人士,應當通過專門的網站上報。但截止目前,以“全民自檢”代替“全民強檢”的上報案例僅為39萬宗,遠低于核酸檢測的近70萬宗,顯然資料偏差很大。

為什麼自檢陽性的人,不願上報政府呢?這個問題對正在推行自行抗原檢測的内地,有非常重要的參考價值。

首先,Omicron的絕大多數都是無症狀感染者(今天3月25日上海釋出:确診病例29例,無症狀感染者1580例)和輕症患者,前者無需治療、後者按照感冒對症吃藥(如必理通、撲熱息痛、蓮花清瘟等,去醫院也是這些藥)即可痊愈轉陰。隻要家庭有獨立的房間安排患者隔離,就沒有上報的動力,因為上報并不能給患者和家庭帶來額外的好處,反而帶來更多的限制,包括:可能被送去條件更差的方艙,對家庭其他成員(大陸定義為密接者)的禁足令等等。其次,自檢陽性患者,如果不上報,政府實際上是不可能追溯到該行為的,因為自檢人士完全可自稱未進行過自我檢測,故不知道自己是陽性。再次,即使上報,由于前期确診的人數太多,政府事實上也沒有更多的資源來快速跟進處理這一大批無症狀和輕症患者,隻是在上報後自動回複一個短信表達“收到”,然後會在數天内給家庭位址寄來一個醫療包,但不少人表示,等收到醫療包時,病症都好得差不多了。綜上,自檢陽性上報政府,一無法律強制(也無法強制),二無額外收益,隻是憑空增加限制,那就全憑自覺了。同理,内地開放抗原快速自檢後,如何確定陽性主動上報,也是個問題。

3、沒有檢測的無症狀感染者和輕症者。

前面說了,至今為止,香港未做全民強制核酸檢測,無症狀感染者也不會在完全沒感覺的時候,自行做快速抗原檢測。對于輕症患者,隻要家裡沒有老人小孩需要保護,很多年輕人不過嗓子疼而已,連發燒也沒有,也可能不做檢測。

既然政府資料是失真的,那麼有沒有更可信的資料呢?3月22日,香港大學醫學院給出了最新的數學模型計算結果,截止3月20日,已感染人數高達440萬人,占香港總人數的60%。

來源:港大醫學院3月22日數學模型

這個資料是否可信呢?由于這個釋出會才幾天,政府還沒有對此做出評價。但在上一次(3月15日)港大醫學院做出已感染人數358萬的估算時,衛生防護中心傳染病處認為該估算合理,并表示:每1個已發現的感染者背後,可能有3至4個未發現的感染者。

從筆者在香港的朋友圈來開,如果以家庭為機關,一半左右的朋友都中招了。再考慮到筆者的朋友圈,一來是内地人為主,都怕新冠;二來家裡都有小孩,擔心加劇;三來在港沒有七大姑八大姨,社交關系簡單,應該算疫情下線。是以,60%是一個靠譜的中招比例。

視訊來源:香港01

60%的感染人數,無論是病程發展過程、死亡情況、後遺症等問題,都具備了資料分析的基礎,接下來分三個問題來一一讨論。

Q2 Omicron的典型發病過程是怎樣的?

給武漢制造了第一波疫情的新冠病毒“野生株”,給大家帶來了太過震撼的記憶。但新冠進入到第三年,經過了多輪變異,它也在學會跟人類共存。病毒的目的不是殺死宿主,畢竟宿主死了,它也死了。按照自然進化規律,為了讓病毒世世代代繁衍,它的最優政策是降低毒性,提高傳播性。是以,進化到了現在的Omicron變異株。

下圖為香港疫情期間廣為流傳的發病過程示意圖。筆者身邊中招的朋友不在少數,無一例外地按此走完了從感染到轉陰的全過程,中間的差異就是提前或延後一兩天日而已。

非常靠譜的Omicron病程發展圖

Days是時間軸,表示天數,其中D0為感染日。

Infectiousness曲線表示傳染性,曲線越高,傳染性越強。

Symptoms色帶表示症狀,顔色越深,症狀越明顯。

D1-D3:潛伏期。患者逐漸開始有感覺,一般表現就是嗓子不舒服。但此時快速檢測仍然為陰性,患者分不清到底是正常的嗓子不舒服還是中招。幸運的是,此時的傳染性也非常低,否則Omicron的傳染性還要突飛猛進。

D4-D6:發病期。病程進入快速發展期。如果自身免疫系統在此時打敗了Omicron,恭喜你,成為了無症狀感染者;如果免疫系統沒有抗住這一波攻擊,則患者開始發燒、咳嗽、嗓子疼、肌肉酸痛等症狀,輕症患者基本在D6不适感達到頂峰;重症患者此時會非常不适,需要送院救治,不在本讨論範圍。随着病程加深,抗原濃度也開始明顯,快速抗原檢測從D4的淺色T線,逐漸變成D6的深色T線。

D7-D10:康複期。疫苗訓練過幾輪的免疫系統,逐漸打敗Omicron,從D7開始,症狀逐漸消失,有時甚至忘記吃藥。病患的生理不适,慢慢被隔離的心理不适所取代,恨不得每個小時測一次,看是否轉陰。D9-D10,基本可以轉陰。連續兩日轉陰後,傳染性基本也消失,按照香港規矩,即可解除隔離回歸正常生活。有不少案例,在D8或D9時,T線的顔色還是比較深,但可能一夜之後突然就消失了,沒有顔色逐漸變淺的過程,是以患者并不要因為顔色沒有變淺而着急。

綜上所述,Omicron的不适集中在D3-D7,共計5天,傳染性集中在D4-D9,共計6天,抗原陽性檢測集中在D4-D10,共計7天。大家可以自行跟感冒進行對比,結論不言而喻。

Q3 香港Omicron死亡率非常高,是真的嗎?

首先聲明,筆者并非醫學專業出生,以下讨論隻是基于常識(Common Sense)展開,不對之處,敬請各位讀者自行判斷。

截止3月24日,香港第五波Omicron疫情,總計死亡人數6557人,死亡率(死亡人數/人口總數)為0.08%,即每萬人死亡8人,病死率(死亡人數/感染人數)為0.6%,萬感染者死亡60人。無怪乎,張文宏醫生3月14日在華山感染官微上轉文表示:在實作廣泛接種和自然感染率的國家,新冠病毒的病死率已經低于流感。

來源:香港衛生署《2019冠狀病毒病第5波數據》

但是如果我們細究80歲以上老人的情況,可以明顯看到,其死亡率為1.2%,即每100個80歲以上老人死亡了1.2人,病死率高達9.3%,即每10個感染的80歲以上老人差不多就要死亡1人。應該說,這就是本輪疫情媒體最關注的點,也是最為诟病香港病死率高的點。

關于此點,有幾個重要概念必須要說明,否則籠統地說病死率高意義不大。

首先,張文宏醫生在說新冠病死率低于流感時,有一個重要前提,即實作廣泛接種和自然感染率。但很不幸,香港前四波疫情控制得非常優秀(極低的自由限制,快速的動态清零),反而一方面讓自然感染率低,另一方面讓老人認為接種疫苗的風險可能大于其收益。當時,香港主要是mRNA疫苗複必泰和滅活疫苗科興生物。對于前者,社會普遍認為存在未知風險,不利于老人和小孩接種,對于後者,則很大程度上延續了對内地的一貫偏見,認為科興生物沒有太大作用。最後的結果就是兩者都沒打。是以張文宏醫生的前提不複存在,不管是哪個年齡段,死亡病例都有60%-70%沒有打疫苗,20%左右僅打了一針疫苗,沒有完成全程接種,兩種情況合計,就占到死亡病例的80%-90%左右。

是以,重點是,打針!打針!打針!

來源:香港01

其次,80歲以上的死亡病例,占到了香港所有死亡病例的70%,可以叫做絕大多數。很遺憾,筆者沒有拿到80歲以上病例的具體年齡,隻知道最低年齡是80歲,平均年齡是多少并不清楚,隻能姑且保守認為在85歲左右。有意思的是,聯合國人居署釋出的2021年預期壽命排行榜,香港冠絕全球,為85.29歲。是以,可以得出一個顯而易見的結論,占香港絕大多數死亡病例的保守平均死亡年齡,跟香港本身的預期壽命非常接近。這背後引申出來的意義,難以言說但顯而易見。

再次,新冠死亡的統計,其實包含了三類人。第一類叫做死于新冠(die of),即直接在臨床上死于新冠病毒;第二類叫死時帶毒(die with),即死亡原因與新冠病毒無關,但同時驗出身體帶有新冠病毒,例如有墜樓、中風等人士,入院後發現陽性,但無新冠病症。當然,這兩類有時難以判斷,是以第三類為原因暫時不明的。

香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌分析了120例第五波死亡個案,結論非常有意思,死于新冠和死時帶毒的比例分别是38%和37%,幾乎持平。這也是目前新冠統計上的一大有意思的結論。

綜上所述,Omicron已經是溫和的病毒,大家不用再以新冠初期武漢病情來看待目前的疫情,否則就是刻舟求劍。病毒都在進化,何況人呢?

Q4 香港Omicron的後遺症如何?

人類畏懼病毒,無外乎兩個方面,一是得病過程的痛苦甚至死亡,一是病愈之後可能導緻的長期後遺症。

關于第一個方面,前文已經說了,絕大多數人都是無症狀和輕症,得病過程既不痛苦也沒那麼容易死亡。那值得我們繼續把他當成一個極端Case的理由,就隻剩下後遺症了。

Omicron病毒,是2021年下半年才開始流行,香港是2022年春節才開始大爆發。是以,一個簡單的邏輯,目前大多數所謂對新冠病毒的後遺症研究,要麼并不是針對Omicron變異株的,要麼就是才剛剛開始。

對于前者,一個典型案例是:近期,牛津大學在《Nature》雜志上發表的論文《SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank》。這是一個慫人聽聞的題目,新冠和人類腦部結構的改變有關!一時間,各種解讀的公衆号喧嚣塵上,并以此來解釋為什麼新冠後會喪失味覺和嗅覺,就是因為這兩個區域的腦神經受損了。但仔細看看文章就可以發現,該文采集新冠病人腦成像資料的時點為2021年4月,當時,英國流行的是Delta變異株,則這部分病人應該感染的是此前的Alpha、Beta、Gamma變異株,Omicron幾乎可以肯定不在此列。

對于後者,至少在香港都才剛剛轉陰不久,還沒有明确的資料。後遺症不會憑空産生,一定跟發病時對身體的損傷有關。大量的無症狀感染者,說明自身免疫力已經将Omicron扼殺在萌芽階段,更很難想象還能具有延遲殺傷力。輕症患者的臨床表現來看,Omicron主要攻擊上呼吸道,并沒有攻擊到肺部,是以,在香港Omicron被戲稱為“新冠上呼吸道感染”,而非“新冠肺炎”,既然肺部并沒有受損,也很難想象後續反而受損的可能。至于還有些康複患者接受媒體采訪時表明,自己體能下降、注意力不集中、焦慮、記憶力差、睡眠習慣改變等,我隻想說,過個春節大吃大喝,再加上居家隔離10多天,就是個好人也會有這些“後遺症”。如果去研究一下小朋友天天對着電腦上網課的後遺症,恐怕比此更甚;再研究一下筆者這類兩地家庭,真心後遺症到想死!再次強調,筆者不是醫學專業出生,以下皆為個人了解。我想強調的是,Omicron的後遺症還缺乏研究,目前的誇大,并不是真正的科學結論。

作者簡介:閻鏡予,香港中文大學博士,星河産業集團常務副總裁,星河資本合夥人。曾任職于香港中文大學、深圳市發改委,負責深圳市23個戰略性新興産業基地集聚區的規劃建設工作,參與制定深圳市總部經濟政策,目前負責星河WORLD園區的管理營運,并投資了雲從科技、太和水、美味不用等、星際榮耀、國星宇航等企業。