錢江晚報·小時新聞記者 馬黎

夕七時往會耿君遊湖,蘇堤柳陰,湖風極美,一涼到骨,居杭三十年所未有,談至十時忍渴歸。連日腹疼,晚服藿香正氣丸。

吹吹西湖邊的風,就要着涼。

冒雨,不料遂安路、保俶路皆積水過胫,此住杭州三十年所未見者。途中無電燈,幸十時餘到家,未仆,未出事故。七十三歲人冒此險,若淑昭尚在,不知雲何。幸夜眠,未發燒。

保俶路積水,如今很久沒有了吧?

這個73歲還要冒險蹚水回家的老人,叫夏承焘。

十二冊,近400萬字,耗時12年——不,快30年了,這個月,《夏承焘日記全編》由浙江古籍出版社出版。

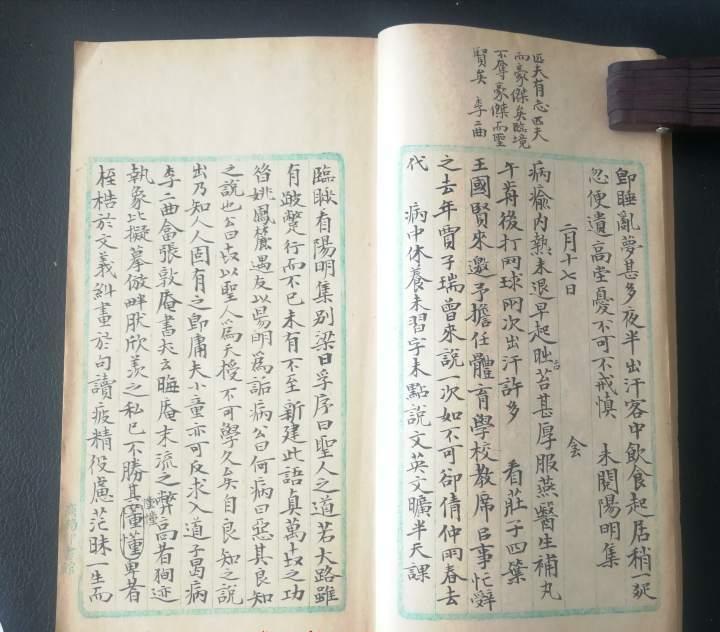

日記稿本

溫州人夏承焘,屬于大衆學術明星,一說名字即知,但在很多人的印象裡,他是一連串高大的身份——中國現代著名的詞學家、教育家。畢生緻力于詞學研究和教學,現代詞學的開拓者和創始者,有“一代詞宗”之稱。

這位杭州大學中文系教授,在杭州住了30多年,我們對他的日常生活,飲食習慣,情感交往,幾乎一無所知,隻有在此前出版的《天風閣學詞日記》中,經由“學詞”這個專深的主題,探得一些角落,卻還是離得很遠。

在《日記全編》整理委員會的顧問名單中,吳戰壘、吳熊和、陳銘,三位先生的名字加了黑框,已離世。近30年的文脈接力,我們才得以完整看見夏承焘青年、盛年、晚年的個人生活史。

從1916年元日,到1985年8月13日——目前能找到的最後一篇日記,夏承焘寫了70多年。

這不是一個養在書齋裡的“大師”。愛慕鄰居,表白失敗;朋友落難,兩肋插刀;從小體弱多病,發誓做個時間管理大師,仔細記錄每一次量血壓的資料,羨慕康德可以不結婚活到80歲……除了讀書劄記、治詞方法、治學方法、作品存錄、唱和紀要之外, 他大量記錄時政要聞、百姓生活、地方風貌、朋從交遊、人物述評、山川遊覽,以及數次運動中知識分子的心态。生活必需品、娛樂、藥方等物價不同時期的紀錄,反映了特定階層在不同社會階段的社會待遇。《夏承焘日記全編》的學術價值,超過了他任何單本的學術專著。

一九七四年夏承焘、吳無聞于杭州黃龍洞(吳常雲攝)

記日記70年,編日記12年。

評價和書寫人,有官方的宣傳視角,容易造成刻闆印象,日記,呈現的是相對真實的私人視角。日記所記錄的親身經曆和見聞,有直接的史料價值,是曆史學,可以為治史者所重。瑣碎的個人生活,以及對當時人事的看法,串珠成鍊,我們可以深刻内觀夏承焘的學養風範如何養成。

從連續的、看似瑣細的記錄中,時代的細節,越來越清晰。曆史的架構,我們都知道,消失的是毛茸茸的細節。回憶随風而逝,日記保留了現場——當然,作者會有所保留,選擇能說的部分。

“當代人很難處置自己的曆史。”主編吳蓓覺得,夏先生走了以後,到現在,時間跨度其實還不夠長,是以,《日記全編》雖然耗時十多年,但出版其實并不晚。曆史和當代人之間,需要有一個審視的距離。日記的價值,需要漫長的時間去消化,去了解。我們能做的,是盡量保留原來的樣子,讀者自有判斷和想象。

《日記全編》釋出會前夕,吳蓓和責編路偉拜訪遊修齡,農史學家,他是夏承焘原配遊淑昭的弟弟,也是夏承焘日記所涉及人物在世年齡最長者,今年103歲,也是本報《文脈》拜訪過的學者。

《夏承焘日記全編》出版,吳蓓(左三)、路偉(右一)拜訪遊修齡(左一)

遊老對往事記不太清了,有一件事,他重複講了幾遍。

我這個人,歡喜音樂,會拉二胡,也想學小提琴,就攢錢買一把。他在上海。我托人把鈔票寄給他。後來,錢退回來了,因為還差兩三塊銀元,最後沒有買,我後來改學二胡,二胡便宜。這個事情就這麼過去了。過了一兩年,有一天,我在家裡拉二胡,他來了。我因為思想很集中,不知道有人來了,他也不響,在旁邊聽。

拉完後,他才說話——非常抱歉。

我聽不懂,什麼抱歉?

小提琴還差幾塊錢,沒有買成。

1947年,夏承焘在日記裡寫,七八年前,他在上海,修齡托他買一把小提琴,已經物色好了,但是,“以無弓弦遂遲疑放過,使修齡不能成此藝,實由予一念蹉跎之過。平生最愛戴東原‘持躬守不苟二字,對人守無憾二字’兩語,不謂躬蹈有憾之悔,思之疚歉。”

80多年過去了,一切沒有消逝。

1950年3月4日,夏承焘寫:“閱《克利斯朵夫》有感,成《挽歌》一首,寫如下。修齡為予添兩活字,甚好:

你并沒有死,不過更換了一個位置。從前活在我的眼前,現在活在我的心裡。”

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、複制、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報将循司法途徑追究侵權人的法律責任。