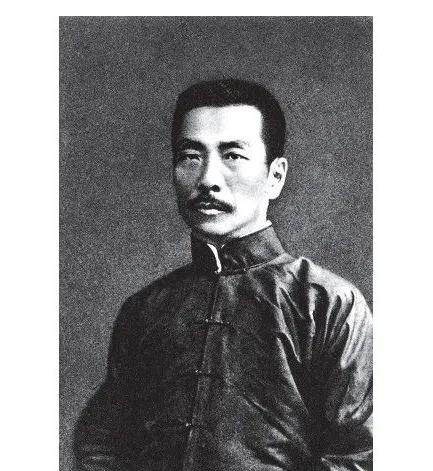

魯迅為《阿Q正傳》俄文譯本所攝照片(1925年)

《阿Q正傳》是中國現代文學的經典。阿Q的形象發人深思,催人檢討,寄予了魯迅對中國國民性的深刻批判。一百年過去了,它仍然具有吸引人一讀再讀的魅力。

黃喬生先生《箋注》的出版,嘗試在魯迅和讀者之間架起一座溝通的橋梁,既尊重魯迅的創作原意,又照顧當下讀者的閱讀感受,以期讓今天的大衆充分領略文學經典《阿Q正傳》的意義與魅力。

今日分享《箋注》後記,讀懂這部現代文學經典。

我為《阿Q 正傳》(以下簡稱《正傳》)做箋注的想法萦繞在腦海已有多年,今年方才做成,足見自己不是箋注的好手。注疏,一般人看來,不及著述遠甚,“爾雅注蟲魚,定非磊落人”,饾饤之技,不足稱學問的。然而,我拖延的原因卻正是擔心自己瑣屑雜亂的學問不能勝任箋注《正傳》的工作——面對這部文學經典,真真誠惶誠恐。

《正傳》發表後不久,就引起關注,在《晨報副刊》連載未畢,就有人猜測作者是誰,阿Q 影射的是誰。至今,這部作品仍被中學和大學的教科書全部或部分選錄,還被譯成多種外文。一百年過去了,它仍然具有吸引人一讀再讀的魅力。

當初,我想做箋注本,内容要準确、嚴謹、生動、有趣,自不必說;便是形式,也想采取經典(古典)方式。說來有趣,那時我心目中的經典形象,竟是繁體字、線裝、豎排,也就是《論語》《孟子》注本之類的格式:魯迅的原文用大号字,我的箋注小字放在行間(雙行夾注)或旁邊(眉批),用上好的宣紙印刷。我甚至還跟一位楷書寫得頗為嚴正的校友商量以手抄或影印的方式出版——總而言之,一定要給這部經典最高待遇。

2021 年是《正傳》發表一百周年,又值紀念魯迅誕辰一百四十周年,箋注本終于有了出版的機會。

我開始做箋注時,有一個想法,就是把讀者設想成外國人。

外國人對中國文化和魯迅時代的現實是陌生的,需要背景知識的介紹和各種名物的釋義。我這麼想的原因,是覺得小說中一些微妙之處,外文譯本恐難傳達。如币值方面的“三百大錢九二串”,政治術語的“柿油黨”等,魯迅自己就向幾位外文譯者解釋過——其中也有華裔譯者。對這些詞語,外文譯者有時候不得不以腳注、尾注的方式解釋其特殊含義。

如較近出版的英文譯本,就有将“柿油黨”意譯為“Persimmon Oil Party”的, 在腳注中解釋道:In Chinese, “Freedom”, ziyou, sounds much like“persimmon oil”, shiyou, an understandable error of hearing, therefore, by the good burghers of Weizhuang.(The Real Story of Ah-Q and Other Tales of China: The Complete Fiction of Lu Xun , Julia Lovell, Penguin Books.)甚至,譯者有時為便于讀者閱讀和了解,将本該以腳注或尾注形式表述的内容放進正文,如假洋鬼子講述自己的革命經曆時提到“洪哥”——上述英文本譯作my dear friend,沒有把“哥”字中蘊含的中國傳統結義文化、會道門文化的精義表現出來——後面加上這麼一句:“by whom, his listeners may or may not have been aware, he meant Li Yuanhong, one of the leaders of the Revolution.”目的是想讓讀者更好地了解當時中國社會的政治和社會背景,用心不難了解。

還有些場合,譯者通過對原文的加減,采取意譯達到更好的效果,如緊接着“洪哥”,是假洋鬼子講外文的一段:“我們動手罷!他卻總說道No !——這是洋話,你們不懂的。”譯作:“‘Let’s strike now!’ But he’d always say—here he broke into English —‘No!’... That’s a foreign word—you won’t understand.”雖然标點有些複雜,讀者可能弄不清說話人是誰,卻頗有神韻。

閑話少說,言歸正傳。外國人——無論他有多高的鑒賞能力——能否真正了解這篇“很中國”的作品,實在是個疑問。字面問題倒還在其次,更重要的是對文化傳統和社會習俗的了解。如羅曼·羅蘭閱讀了《正傳》,說阿Q 那可憐的形象在腦海中留下很深的印象,對阿Q 為簽名畫押不能畫圓而懊惱不已的情節尤覺有趣,這是他獨特的感悟,與中國讀者的了解容或有些差異。

雖然我假想箋注本的目标讀者是外國人,但當然,箋注終歸主要是寫給中國讀者的。我更擔心的是,中國讀者因為熟悉魯迅,沒有陌生感和新奇感,反而不能對作品做細緻和深入的思考。在本國文化中長期浸潤,很容易把有些物事當成天經地義。事實上,魯迅寫這篇小說的目的就是讓讀者深思和反思。從這個意義上,我覺得應該注釋得更詳細一些,提供更多參照,希望讀者能跳出圈外,反身觀看,有所感悟。至于所謂的經典,不同讀者有不同的看法,不同視角會獲得不同的感受,每讀一遍都會有新的發現,不同時代、不同地位的讀者都會貢獻出新的體驗。

因為曆史久遠,風俗差異,作品中的一些場景、語句、古典和今典(也逐漸變古),如不加以解釋,就是中國讀者也難免有了解障礙。問題是,注解到什麼程度為好?有一派學者主張“不求甚解”,相信書讀百遍,其義自見,終能讀出自己的心得。這自然不無道理,而且确也有這樣了解力高強的人。并且,我實在也擔憂注釋文字太多會淹沒原著的精彩,喧賓奪主,啰唆夾纏,不但無益,反惹厭煩。有人稱《正傳》為雜文化小說,文化含量高,議論較多。

例如序,差不多就是一篇有關傳記名目的論文,本身就是全書題目的注釋。那麼,我的箋注就成了注釋的注釋。或者會有人覺得原著這一部分可以不要,徑直從趙家公子隽秀才後阿Q 想姓趙開始,如此則我的箋注更成了重疊之床,續貂之尾。話說回來,閱讀這些有關傳記名目的議論和解釋,讀者不僅可以了解一些文史知識,而且可以從更深層面了解魯迅的創作意圖。

箋注的首要目的是回到魯迅的本意。魯迅發表這部作品之前和之後,認識水準和人生體驗是有變化的。作品發表後,魯迅回答外界的詢問,就創作過程所寫的說明,如《〈阿Q 正傳〉的成因》,以及為外國譯本寫的序言,還有關于作品争論的文字和與朋友談到作品的書信等,都透露出他的創作意圖和思想觀念,對我的箋注起到了綱領性的指導作用。

箋注更重要的任務,是闡釋作品中人物行動的思想根源、心理動機。闡釋阿Q 種種言行的根源和動機,尤其是他的精神勝利法的内涵,并不是很輕易的工作。這方面,箋注文字在“優勝記略”等章節中占了不少篇幅。

我在箋注時,對作品中的地理、民俗、方言等詞語給予較多的關注。如:第一章對“黃酒”和對當時紹興地方的賠罪風俗的注釋;第二章對紹興人舊時“舂米”的方法和“押牌寶”的介紹;第三章在解釋紹興地方戲《小孤孀上墳》及請道士祓除缢鬼等習俗時也提供了一些參考資料。

魯迅有時使用紹興方言,但一般讀者也許不大能看出來。箋注參考學界的研究成果,做了介紹。如第三章阿Q 的動作“摩”,魯迅原打算用紹興方言“攎”,再如第六章的婦女們怕見阿Q 而到處“鑽”等。

古代詞語,固然要解釋,但“今典”的釋義也甚是必要,如武昌起義、假洋鬼子、自由黨等,注釋有助于讀者了解時代背景和文化氛圍。

閱讀《正傳》這樣蘊含豐富的經典作品,每個讀者都有自己獨到的心得體會,正所謂“一千個讀者有一千個阿Q”。我的箋注當然是一孔、一偏之見,期望得到批評指正。注釋了一通,我自己也有所得。因為系統閱讀魯迅有關阿Q 的自白和論述,我體會到,作品發表之後,魯迅的思想有了進一步的發展,對國民性的批判更加深化,在後期的雜感文字中筆力更專注,文風也更犀利。我在箋注中做了引申介紹,同時也深受教育,感到阿Q 這個人物的塑造在魯迅筆下似乎還沒有完成,阿Q 的精神還沒有達到最高峰,發展得還不夠充分。小說中阿Q 的接班人也就是小D(小同)而已。假如阿Q 掌了權——就像魯迅後來接受訪談時說的“他們現在還在辦理國家哩”——就一定會有很多“大同”出來。

關于作品的評價,早期幾位批評家的意見很值得重視。發表在1922 年3 月19 日《晨報副刊》上的仲密(周作人)的《〈阿Q 正傳〉》,幾段話就抓住了作品的要旨。評論者自己後來透露,這篇文章發表前曾經給魯迅看過,得到首肯。文章在贊揚的同時,也指出一些問題,如認為魯迅的創作意圖沒有貫穿到底:本來他是要推倒阿Q 的,最終卻不但沒有推倒,反而将他扶起來了——阿Q成了未莊唯一可愛的人。我這次箋注,對此印象很深,原來阿Q的形象并非靠醜陋立腳,他周圍還有更醜的人。這個反轉令人不寒而栗。讀者得意揚揚,以為比阿Q高一等或數等,及至讀完全篇,恍然大悟,戄然猛醒,原來自己可能就站在觀看阿Q“大團圓”結局的人群中。如此,則閱讀成果竟然可能也是一場精神勝利。确實應該警惕:如果我們以為自己已經完全擺脫了阿Q精神的糾纏,認為《正傳》已經過時,那就更加可笑而且可悲了。

經典是琢磨出來的,也要經得起挑剔。《正傳》發表後,評論紛至沓來,有人說好,有人說壞。西谛(鄭振铎)的《〈呐喊〉》、雁冰(茅盾)的《讀〈呐喊〉》等評論文章,魯迅是看過的。鄭振铎指出小說寫阿Q 參加革命造成人格上的分裂,魯迅不能接受,他的辯解在本書箋注中已經有所展現。還有人提出,第九章中大隊軍警輕重武器齊上陣,捉拿區區一個小偷,實在不必,誇張過甚。魯迅卻不這麼看,他在回答質疑時引用了現實發生的事件作為佐證,本書箋注引用資料,對當時中國的軍警制度做了簡單介紹。至于《正傳》中存在的事實錯誤、季節錯亂、前後文不照應等,有的魯迅本人後來做了更正,有的則已經研究者指出,本次箋注随處做了說明。

因為篇幅的限制,箋注對作品總體構思、叙述方式等方面的得失的評價着墨不多,書後也未能附錄曆來有關這部作品的評論文字。現在用一點篇幅,摘引幾條。因為正面的頌揚已為讀者常見,此處偏重負面批評,以與《正傳》“揭出弊端”的創作意旨一緻。

1922 年2 月10 日,《小說月報》第13 卷第2号發表了譚國棠與茅盾關于文學創作的通信。譚國棠寫道:“《晨報》上連登了四期的《阿Q正傳》,作者一支筆真正鋒芒得很,但是又似是太鋒芒了,稍傷真實。諷刺過分,易流入矯揉造作,令人起不真實之感,則是《阿Q正傳》也算不得完善的了。創作壇真貧乏之極了!”茅盾複信表示了不同意見:“至于《晨報副刊》所登巴人先生的《阿Q正傳》雖隻登到第四章,但以我看來,實是一部傑作。你先生以為是一部諷刺小說,實未為至論。阿Q 這人,要在現社會中去實指出來,是辦不到的,但是我讀這篇小說的時候,總覺得阿Q 這人很是面熟,是呵,他是中國人品性的結晶呀!我讀了這四章,忍不住想起俄國龔伽洛夫的Oblomov 了!”

收錄了《正傳》的小說集《呐喊》出版後第二年,成仿吾在《創造季刊》上發表了《〈呐喊〉的評論》,對小說集表示失望乃至蔑視。他認為,魯迅“前期的作品有一種共通的顔色,那便是再現的記述。不僅《狂人日記》,《孔乙己》,《頭發的故事》,《阿Q正傳》是如此,即别的幾篇也不外是一些記述(description)。這些記述的目的,差不多全部在築成(build up)各樣典型的性格(typical character);作者的努力似乎不在他所記述的世界,而在這世界的住民的典型。是以這一個個的典型築成了,而他們所住居的世界反是很模糊的。世人盛稱作者的成功的原因,是因為他的典型築成了,然而不知作者的失敗,也便是在此處。作者太急了,太急于再現他的典型了,我以為作者若能不這樣急于追求‘典型的’,他總還可以尋到一點‘普遍的’(allgemein)出來”。他是以斥責魯迅小說藝術“淺薄”和“庸俗”,判定這些作品大都是“拙劣”而且“失敗”的。但為了給魯迅一點兒“面子”,他将其中一篇曆史小說《不周山》(後改題《補天》)評為“有一些瑕疵”的好作品。他這篇批評文章對《正傳》涉及不多,因為據他自己說,他“批評《阿Q 正傳》時,甚至都沒有耐心讀完”。盡管如此,他還是論定《正傳》是“淺薄的記實的傳記”,“結構極壞”。

天用(朱湘)針對《呐喊》中八篇描寫鄉間生活的小說評論道:“《阿Q 正傳》雖然最出名,可我覺得它有點自覺的流露。并且它刻畫鄉紳的地方作《儒林外史》的人也可以寫的出來,雖然寫趙太太要阿Q買皮背心的一段與阿Q 鬥王胡的一段可以與《故鄉》中的閏土的描寫同為前無古人之筆。”(《桌話之六》,1924 年10 月27 日《文學周報》第一四五期)他還認為《正傳》第一章關于傳記名目的一番考究是模仿《唐吉诃德》:

以前我久已講過《呐喊》中《阿Q 正傳》并不如《故鄉》,現在我又多找到一個證據。《唐吉诃德》(Don Quixote)這本小說名著開卷第一章就是争論着主人翁的真姓。書裡說:“有人講他姓Quixana,有人講他姓Quesada(關于此點作者議論紛纭)。不過我們照情理推來,可以斷定他姓Quixana(就是瘦子的意思)。”後面又說:“末了他便決定了自稱為‘唐吉诃德’。是以這本信史的作者便斷定,他實在姓Quixada,并不姓Quesada如其他作者所一口咬定。”這種“名學”的考究固然可以說是不謀而合,不過魯迅的那篇小說也是拿一個Q 字來回旋,這就未免令人生疑了。并且《阿Q 正傳》在結構上是學《唐吉诃德》。是以我如今仍持舊見:《阿正Q 傳》并沒有什麼了不得。(《再論郭君沫若的詩》)

1979 年4 月,錢锺書在加州大學伯克利校區的一個小型座談會上回答記者有關魯迅的提問:“魯迅的短篇小說寫得非常好,但他隻适宜寫short-winded‘短氣’的篇章,不适宜寫‘長氣’long-winded 的,像是阿Q 便顯得太長了,應當加以修剪curtailed 才好。”(水晶《侍錢“抛書”雜記——兩晤錢锺書先生》)

這類見仁見智的閱讀感受還有很多,恕不一一引述。

《正傳》箋注本出版計劃的實作超乎預期。商務印書館出版平裝本,北京聯合出版公司、崇賢館出版繁體字線裝本。平裝線裝,俱為佳制;簡體繁體,文脈暢通。出版界朋友們為這部經典作品問世百年紀念貢獻的心力,令我感佩,給我鼓舞。

《正傳》箋注本由商務印書館出版,也是緣分。該書第一個英文版(也是最早的西文全譯本)的出版者正是商務印書館。1925 年4 月,華裔美國人梁社乾寫信給魯迅,提出翻譯《正傳》,6 月即将英譯稿寄請魯迅審閱,當月20 日魯迅将譯稿寄還。1926 年11 月30 日,在廈門大學任教的魯迅收到商務印書館寄贈的三本樣書,12 月11 日又收到梁社乾寄贈的六本。魯迅當時寫信給朋友說:“《阿Q正傳》的英譯本已經出版了,譯得似乎并不壞,但也有幾個小錯處。”他還将其中的幾本分寄友人,包括給同校哲學系任教的德籍教員艾谔風(古斯塔夫·艾克)。這個版本32 開,布面精裝,藍色燙金,典雅莊重。據說硬殼之外還有一個護封。

章衣萍在《窗下随筆》中寫道:“魯迅先生的《阿Q 正傳》,商務印書館有梁社乾的英文譯本。其書面包皮,畫一阿Q 形狀,小辮赤足,坐在那裡吃旱煙。聞為德人某君手筆。有一次魯迅先生看見,笑着說:‘阿Q 比這還要狡猾些,沒有這樣老實。’”可惜的是,我們至今沒有看到這個阿Q 形象,或者章衣萍所記有誤,或者因為護封與書本容易分離,儲存下來的很少。魯迅送給艾谔風的一本,艾氏轉送給了一位朋友,如今被上海魯迅紀念館收藏——不過,也沒有印着“德人某君”所繪阿Q 圖像的護封。

為阿Q 畫像,委實不易。《正傳》發表後不久就有畫家嘗試畫像。有的魯迅見過并加以評論。魯迅去世後,阿Q 的畫像更加興盛,蔚為大觀,出現好多本長篇連續畫圖。本書嘗試将幾位畫家的作品對照排列,不但展現阿Q 造像的豐富多彩,也借以認識各家之間的差異:不但分南北,而且有中外,更無論素描漫畫、國畫版畫等專業技術上的分别。取景和視角各自不同,卻各有擅場,人物和場景如“龍虎鬥”“求愛”“審判”“槍斃”等,經畫家的勾勒渲染,出現了新的意義,一經對比,更饒趣味。

以上文字摘自《箋注》

《阿Q正傳》箋注

魯迅 著 黃喬生 箋注

魯迅研究專家黃喬生先生

解讀中國現代文學經典《阿Q正傳》