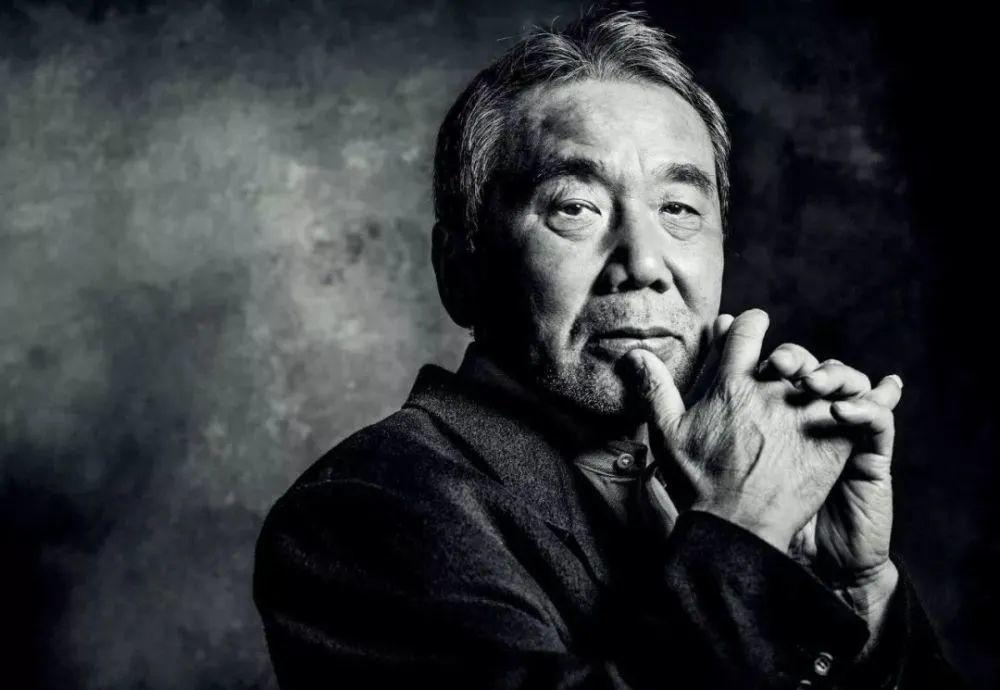

村上春樹大家應該都不陌生,當今時代最受歡迎的暢銷作家之一,知名的諾貝爾文學獎陪跑者。其從2009年開始一直被視為諾貝爾文學獎熱門人選,但至今都沒能獲獎,他“萬年陪跑”的話題甚至增加了大家對諾貝爾文學獎的關注度。

但是今天咱們不說諾貝爾文學獎的事兒,咱們來揭開村上春樹的另一層身份——狂熱樂迷。

憑借音樂元素在他的作品中擁有極高出鏡率這一點相信大家也不難看出來。有他的書迷統計,村上春樹的作品中出現的樂曲及音樂家的名字達到八百次以上,《挪威的森林》《舞·舞·舞》《國境以南太陽以西》等小說更是直接取自音樂作品名。

還曾與同為爵士樂迷的畫家和田誠合作出版了兩冊《爵士樂群英譜》,以圖文形式介紹了美國52位爵士樂名家。

由此可見,其“曲庫”規模可謂是相當龐大了。

音樂“入坑”之路

如此龐大的曲庫肯定是長期積累的結果。

據了解,村上春樹童年的時候接觸學習過鋼琴,是一個可以讀懂樂譜彈奏簡單的曲目的水準,這也為他後續“沉迷&自學”音樂奠定了一些理論基礎。

1964年,15歲的村上春樹第一次聽到亞特·布雷基與爵士信使樂團的演唱會錄音帶後,“簡直像遭受雷擊一般,被徹底擊倒”。

因為父母都不是熱衷音樂的人,家裡沒有唱片,沒有自然能聽到音樂的環境,于是他便開始把零花錢統統省下來購買爵士樂唱片,隻要有機會就去現場聽音樂演奏,即使少吃一頓空着肚子也要聽音樂。

為了一整天能聽到音樂,畢業後他還與妻子一起“東拼西湊”地開了一家爵士樂酒吧“Peter Cat”,當時的村上春樹立志要把音樂(酒吧)作為自己的終身事業!

從音樂中學習寫作

開了爵士酒吧之後,村上就開始一邊經營店面,一邊從事小說與英文作品翻譯工作。

直到29歲那年,他突然靈光一現:“屢屢感到有些屬于自己的類似音樂的東西,在腦中強烈而豐饒地盤旋翻滾。不能把這些東西轉換成文章形态嗎?”

就這樣,他像開竅了似的從音樂中擷取到了寫作的靈感,走上了小說家的道路,并一路開挂。

不僅靈感來源于音樂,連文章的寫法,他也是從音樂裡學來的:他認為文章就像音樂,也可以通過字詞的組合、語句的組合、段落的組合、軟硬與輕重的組合、均衡與不均衡的組合、标點符号的組合以及語調的組合營造出節奏感。

“音樂品位不夠好,這些就做不好。倘若文章有節奏,故事有節奏,接下來自然會文思泉湧。寫作時,我會在腦海裡自動将文章轉化為聲音,用這聲音構架出節奏。以爵士樂的方式即興演奏一個主題樂段,便能自然地産生下一個主題樂段。”

雖然有點兒深奧卻又言之鑿鑿有沒有?!其實不止村上春樹,像餘華、王蒙、羅曼羅蘭等等知名作家都曾強調過音樂對其作品的影響。

如今家中大約有1.5萬張唱片的村上春樹還在18年開了一檔名為“村上調頻”的電台節目,每天都會根據不同主題挑選當天要播放的曲目。原本不善言辭的他,卻可以通過音樂和大家聊天,并且很享受和大家聊天的時光。

音樂對其意義深遠,就像他曾在書中寫到:音樂給我的視野帶來溫暖的光芒,從無盡的冬天中解凍心靈和肌肉。