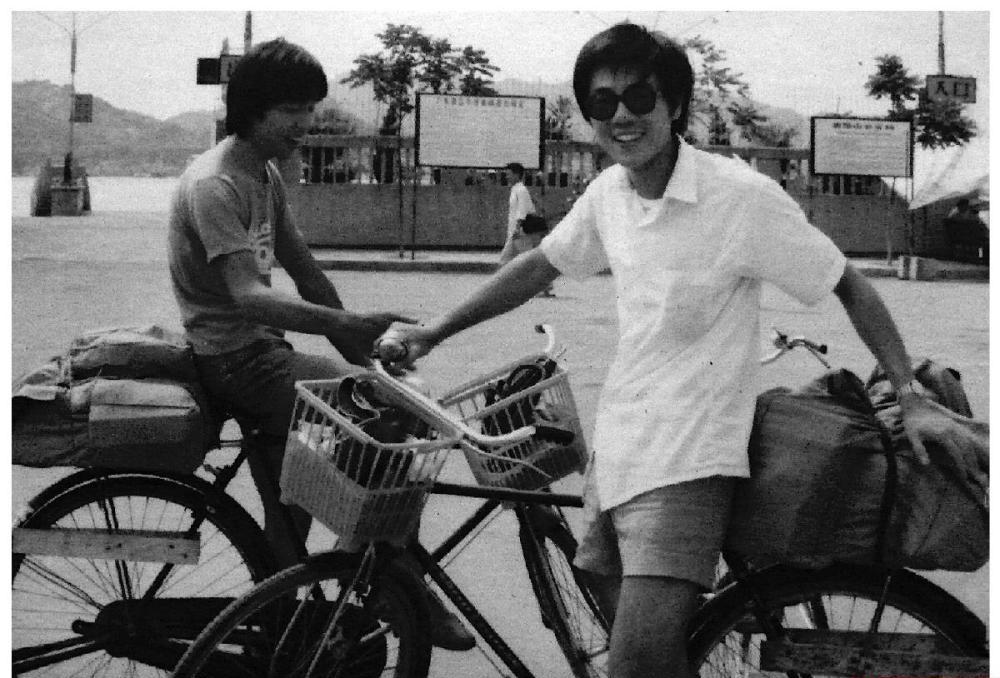

1984年9月19日,王璜生(右)與好友李毅結伴騎自行車出發,開始珠江溯源行走計劃。姚玳玫 攝

《天生橋水電站》,紙本水墨設色,64x69cm,1984年寫生。

藝術家王璜生與其作品《源頭·活水(草圖)》。

“王璜生·珠江溯源記1984/2022·巡回展”現場。

《遠方與河》系列之一。膠片攝影繪制,112×498cm,2021年(共七件)。

珠江源植物水墨拓印之一,34×45cm,2020年。

《黔東南的集市上(染布)》,紙基銀鹽,1984年拍攝,2020年沖印。

1984年,筆記與速寫本。

1月至2月,“王璜生·珠江溯源記1984/2022·巡回展”在廣州圖書館舉行,展覽曾巡展至桂林、昆明、貴陽,最後一站回到廣州這座城市。

說到長江的時候,我們想到追尋漢唐璀璨的曆史;談到珠江的時候,我們又想到什麼呢?

在“王璜生·珠江溯源記1984/2022·巡回展”中,也許我們能找到答案。

2020年11月,《王璜生:珠江溯源記1984》一書由廣西師範大學出版社編輯出版。該書呈現了藝術家37年前與好友李毅結伴、以自行車為交通工具實施的珠江溯源行走計劃。1984年的騎行壯舉,以及2020年王璜生重返珠江源的行動,共同形成了“王璜生·珠江溯源記1984/2022·巡回展”的基礎。展覽以當時9萬多字的日記、數十卷的黑白膠卷以及大量的速寫和水墨寫生為基本素材,同時加入了2020-2022年期間藝術家圍繞“珠江溯源”展覽不斷進行的系列創作。

正如王璜生所說,“這個展覽既是跨時間也是跨地域的觀察。在這樣的旅程和考察中,無論是人文景觀,還是經濟狀态的變化、人類對待生活的變化都很難去探讨,但我們可以去提供新的思考,這些思考也許會給我們帶來一種新的可能性。”

王璜生筆名重陽子,廣東揭陽人,曾為嶺南美術出版社編輯,廣東畫院專職理論家、畫家,廣東美術館館長,以及中央美術學院美術館館長,現在則是廣州美術學院美術館總館長。作為一名資深“文青”,除了在美術方面多有建樹,他也喜歡寫作、寫詩,還準備出一本古典詩詞集。

“我是一個好勝的鬥士”在《王璜生:珠江溯源記1984》中,他曾這樣剖白自己,也可能是“鬥士”的作為,分别獲過意大利和法國的“騎士勳章”。而這個鬥士在66歲,依然在“尋找超越”。

這是一個怎樣的“鬥士”和“鬥士”的故事?策展人孫曉楓評價,王璜生的珠江溯源是一個文學性的行走。展覽和這本書貢獻了一個典型的個案,揭示了在珠江文化與個人史寫作的辯證與可能。另一位策展人胡斌則認為,王璜生的珠江溯源及相關創作,也因由地理自然景象而傳達出社會性和政治性隐喻。

談整體印象

合山煤礦帶來感動,珠江水展現生猛生命力

南方都市報:請問您騎行的緣起是什麼?

王璜生:大家都找長江、黃河支系更偉大的文化之根,但是我作為廣東人,尤其是生活在廣東珠江口汕頭一帶,我覺得珠江也許是和我們最親密的,我們可以去走走,就一路騎行和寫生。在70多天的騎行中留下了9萬多字文本,我帶着青澀的眼光和語言表述了這一路的觀察和思考,也成為了上世紀80年代對珠江流域觀察的痕迹。當時我正好也剛在談戀愛,就以日記/書信的方式,兩天寄一封信回去。一路走下來也很奇怪,這40多封日記/書信都沒丢失,保留下來了。

南方都市報:在整個的溯源過程當中,您印象最深刻的城市或者是地方在哪裡?

王璜生:廣西的合山煤礦可以說給了我很深的印象,因為之前我聽說煤礦很危險、很艱苦。我專門去了礦區,也下了礦井,下礦井确實非常不容易。在《王璜生:珠江溯源記1984》一書中,我寫了這樣一段:不知走了多久,前面出現了斜度近45度、高不到六七十厘米的坑道。坑道的地面是又爛又厚的煤層,頂部是堅硬冰冷的岩石,到處都有濕漉漉的滴水。我們幾乎是連滾帶爬地通過這段百米長的坑道的。當我們抵達井下工作面時,已汗流浃背,爛煤沾滿了臉和衣服,累得氣喘籲籲。正在工作的礦工們紛紛圍攏上來說:“辛苦了!”然後是一陣豪爽的笑聲。我的心一陣緊縮,感動?不安?慚愧?眼眶不禁濕了,喉嚨像被什麼東西哽住了——難為你們了,為人類輸送光明的人!

另外,令我非常感動的還有,晚上到他們的礦工俱樂部去,礦工又跳舞啊、唱歌什麼的,礦長跟我們聊天,談他們的婚姻情況和生活狀況等,充滿陽光,也甚至還帶有點自豪,聽起來還是有另外一種感受。因為是國營機構,有工會組織照顧勞工的業餘生活。去年10月,我們重走珠江溯源路的時候,合山煤礦的礦産已經采完了,變成了一個礦區遺産公園。我鑽進了廢棄的工區空間,在黑黝黝的煤渣區裡,我拿出當年在這裡寫過的一首詩《黑色的笑聲》,朗讀了起來:“黑色的眼淚/凝固在潔白的眼角/閃動,結下了一串珍珠/對着你/豪爽的笑聲/在這地球的心髒/是勝利者自豪的回響……”

南方都市報:一路騎行下來,您覺得珠江有什麼特殊的文化?

王璜生:發生在珠江流域裡面,有一種特殊的“有”“無”相生的東西。因為珠江徑流量非常大,它在中國河流長度排第四,徑流量卻排第二,僅次于長江,比黃河流量大六倍,是以它的水資源非常充沛豐富。是以,珠江非常特殊的生态就是水的問題。

珠江充滿野性和活力,無論江水和植被都有着“生猛”的生命力,有着樂觀的精神和向上的力量。這恰恰是珠江流域的人文特征所在,也可以說是珠江文化為何“開風氣之先”的最好說明。

談意識形态

展現上世紀80年代思想,我們有着獨立思考人格

南方都市報:展覽中有很多詩歌的元素,這些上世紀80年代的詩句對您的創作或是那個年代的人産生了一些什麼樣的影響呢?

王璜生:對我認識世界或者思想的形成産生過重要影響,當年會去走珠江,或者說後來在廣東美術館能夠做得那麼猛、那麼獨立,也是因為曾經深受上世紀80年代這批文化學人的影響,像北島、舒婷、海子、江河等等。上世紀80年代初,舒婷曾寫過《風暴過去之後-紀念渤海2号鑽井船遇難的七十二名同志》,在渤海上,由于風暴來了,我們采取的搶救措施不當等原因,這個鑽井72個人被淹沒,死了。當時相關上司是隐瞞的,後來中央高度重視,把這個案件公開并對相關人員做了處分。舒婷知道此事後,就寫了這首詩,裡面有一句——“我希望,若是我死了,再不會有人的良心為之顫栗,最後我衷心地希望,未來的詩人們,不再有這種無力的憤怒,當七十二雙,長滿海藻和紅珊瑚的眼睛,緊緊盯住你的筆。”當時這首詩給我的靈魂有很大的震撼,我就畫了一張題為《為了忘卻的教訓》作品,描繪一群人在海裡掙紮。

南方都市報:珠江騎行對您後來的人生有什麼影響?

王璜生:如果這一路走來對我後來人生有影響的話,第一就是堅持。人需要堅持,認準目标,就要堅持走下來。我創作的《騎走》一畫,想表達的是當時在貴州的艱難,但我們堅持走下來了。因為貴州都是山,以前都是用馬車來拉或牛車來拉東西,沒有人騎自行車。我們的自行車壞了之後,去找人修理,找不到店,而且他們也找不到零件,這給我印象特别深。我創作這個作品,一方面是呈現那個年代的記憶,同時也表達了我們那一代人在上世紀80年代初的一種茫然而堅定的态度,就是騎過來騎過去,尋找我自己。就像崔健唱的《新長征路上的搖滾》,“埋着頭向前走尋找我自己,走過來走過去沒有根據地”。是以,“堅持”是在“騎行”裡對我人生影響特别大的一個方面。其次就是獨立,面對困難也好、未來也好,如何去獨立面對,獨立規劃好路程,獨立解決問題,培養出自己一種相對獨立的人格,包括行動、能力,也包括思想。

南方都市報:您提到說在那個年代“騎過去,走過來,不知在哪裡;走過去,騎過來,尋找我自己”,您最後感覺找到自己了嗎?

王璜生:最早自己有很漫長的摸索階段,就像當年想考理工科,沒考成。到了廣東畫院,原本可以做一個自由自在、人人羨慕的畫家,但又被要求去廣東美術館,我也接受了這份挑戰。當年,真是沒人願意去美術館,大家都覺得這是不太好幹的事,也是一個沒錢沒專業也沒有多少希望的所謂“文化”機構。當時從外地調了一個畫家來做副館長,已經調過來上班了,不到一個星期跑了。真的,誰都沒想到我會放棄畫院去廣東美術館。我是讀美術理論專業出身的,也了解一些國外美術館的情況,我覺得美術館是一個地方的文化标志,可以在文化方面做很多事。是以,我選擇了去美術館。

談珠江改變與自我成長

水利“淹沒”民俗,也帶來生存狀态的改變

南方都市報:能不能對比一下您兩次走珠江的一些心态和看到的東西的感受?

王璜生:第一次還是比較好奇的,到處走走,現在回頭看那些文字,其實還是有很多比較幼稚的想法,包括對藝術,對現實的看法等。當時是在以一個藝術家的方式去觀察一些東西,把它記錄下來。可以說,第一次走打開了觀察世界的一個或者說是很多個視窗,是一個學習和打開眼界的階段。第二次去确實是有特别大的變化,包括從自身來講,30多年過去,大家都成熟了,閱曆也多了。這次交通工具“鳥槍換炮”了,整個觀察與行走的心态也不一樣了,而且面對的自然景觀和人文景觀也都有了很大的不同。

南方都市報:面對這些變化,您是覺得更高興,還是說比較遺憾這種變化?

王璜生:1984年我去考察的時候,專門通路了珠江水利委員會,他們和我們介紹了珠江水利開發的問題,由于珠江水利資源非常豐富以及特殊的地理結構、落差、水源的充沛等,一直作為水利發展非常重要的經濟政策。上世紀80年代有七級水電站,其中一級水電站是在上遊的地方,叫做天生橋水電站,天生橋水電站有不同階段的規劃。

我第二次重走珠江的時候,感受最深的是水利帶來的變化——“淹沒”了很多東西。上世紀80年代,我到燕來村,這是廣西西部和貴州交界的地方,那時候那裡都是用木頭建房子,而且每家每戶建房子的時候有一個隆重的儀式,他們會把十裡八鄉的親戚找過來,二三百人聚集在一起,第一天下午就來了,到晚上男的吃吃喝喝,女的準備菜,第二天早上,天還沒亮大家就拉木頭上架,其實沒有必要兩三百人拉木頭架,但是他們充滿儀式感,也是風俗的展現。當時我在日記中是這樣寫的:夜裡面沒有電,大家都來湊熱鬧,都來祝賀,放鞭炮,一邊吃一邊喝等,叫做“立房子”,總共有二三十桌。我當時還畫了這樣的場景。

30多年後,我重新回到燕來村的時候,這裡已經變成了一個非常大的鎮了。我詢問當地人,他們說,“這個鎮和當年的燕來村完全沒有任何聯系。原來燕來村已經在水庫裡面,而且是在幾公裡以外的水庫裡面,這個鎮是重新搬來的”。珠江行走期間,不斷有這樣的狀态出現。水庫建成以後,變成了一個旅遊點。

我們去過一個旅遊點,都是老房子,現在基本上沒人住,隻有幾個老人住在裡面。一個老太太在那裡繡鞋子、鞋墊,我想幫扶一下當地的民俗,就說你正縫的這塊鞋墊我要了,沒問價,直接給了她200塊錢。後來,看到她有一個縫得好一點的,說能不能換這個,她跟我說“這個要300”,一下子感覺整個變味了,看菜下碟,他們已經變得非常有經濟頭腦。

南方都市報:也就是說民俗因為商業化的程序而缺失是您這次回訪的一個遺憾,是這樣嗎?

王璜生:多少有這樣的遺憾,但是反過來又有另外一種景觀很有意思。是以,不能簡單地說遺憾還是不遺憾,有更好的,也有不好的,比較複雜。上世紀80年代我們去的時候,位于廣西隆林各族自治縣原祥播鄉、桠杈鎮與貴州省安龍縣德卧鎮接壤處南盤江的雷公灘段峽谷上的天生橋水電站還是工地,亂哄哄的,道路不行。而第二次去時,已經建得非常有規模,第一期、第二期工程都做了,很震撼。天生橋水電站變成了一個重要的旅遊點,大壩壯觀得完全拍不出來,我們看完以後,覺得人非常渺小。

這一路其實印象特别深的還有貴州的變化,因為貴州在上世紀80年代,路很難騎,就像書裡面描述的那樣“地無三尺平”。而第二次去,自然景觀變化很大:高速公路非常發達,比廣東還先進,大隧道一個接一個,隧道是車剛開到,感應燈亮;山清水秀,因為建了很多水庫,一個大壩就形成一個大湖,旅遊業上來了,自然景觀變化太大了。意識形态也可能影響到生态環境,整個生态環境完全不一樣了,包括人的行為。貴州的改變就是這種意識形态改變了人的生存狀态,整個社會的發展,人的心态等。

南方都市報:珠江是大陸南方的大河,流經滇(雲南)、黔(貴州)、桂(廣西)、粵(廣東)、湘(湖南)、贛(江西)。改革開放都說潮起珠江,那您覺得珠江在文化版圖中又是什麼樣的一個構成?

王璜生:我們一直說改革大潮起珠江,但是往往在談論珠江三角洲一帶所帶來的這種改革開放,其實廣西、貴州、雲南等地也曾經在近現代的曆史裡面起到非常重要的作用。改革開放也好,中西融合也好,走向世界也好,都是發生在這樣的一些地方。貴州的經濟收入從民國時期就遠好于昆明,有錢人非常多。他們的消費水準很高,我第二次重走的時候,他們的舞廳令我很驚訝。那些年輕的90後00後去消費,舞廳一個晚上可以消費幾十萬。雖然改革開放是發生在廣東,廣東人也敢想敢幹,做了很多事情,但是我覺得也不要固步自封。現在,我從貴州高速公路上,從貴州的一些大水庫等地方,還是看到了不少比廣東更獨特先進的地方。

南方都市報:您覺得您的這些記錄還有這些藝術的行為會給社會或者說是未來帶來一些什麼樣的影響呢?

王璜生:對未來,隻能說對自己的未來。我覺得一個人一生走過來的經曆,還有他接觸的東西,多多少少都有他的發展邏輯,會構成它自身的一個說法,這種東西會帶到未來。我現在在做一個新美術館學研究中心,不是一個老的美術館學理論,是希望有一個新的文化觀念介入美術館理論研究。

采寫:南都記者 許曉蕾 實習生 任子薇