北宋兜率淨土的圖景——高平開化寺彌勒上生經變考釋

《美術大觀》 2021年05期 阮晉逸

[内容摘要]本文以山西高平開化寺現存北宋壁畫彌勒上生經變為主要研究對象,進行了圖像志與圖像叙事模式的綜合考察。在已有研究的基礎上,本文進一步修正和深化了對開化寺上生經變中一些重點人物或場景圖像的認識,并試圖揭示該壁畫如何在創造性的時空叙事結構中描繪出北宋晉東南地區佛教信徒對彌勒兜率淨土的绮麗想象及修行往生的熱切渴望。

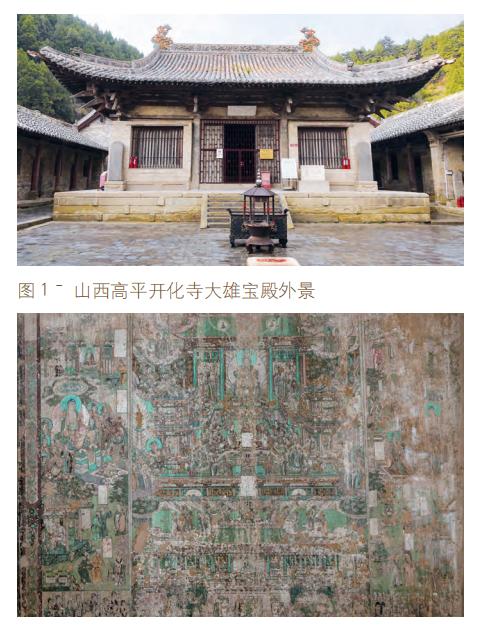

在晉東南高平市舍利山腰坐落着一處佛教寺廟建築—開化寺,寺院布局分東西兩路,西路軸線中段的大雄寶殿是整個院落的核心建築(圖1)。大殿坐北朝南,殿内除南壁三間外,通繪壁畫,是國内現存的唯一一處北宋地面寺院壁畫。壁畫開始制作于北宋哲宗元祐七年(1092),曆數年完工。其中,在北壁東側,一鋪大型經變畫占據了完整的壁面空間,整體色彩儲存較好,場面宏偉,細節豐富,近觀實物頗令人震撼(圖2)。關于此壁畫題材,以往的研究觀點主要有三種:1981年梁濟海先生開開化寺壁畫研究之先,他認為此壁畫為西方淨土變①,金維諾先生也持此觀點②;柴澤俊先生則将之推定作觀世音法會,前兩種看法對後來的研究産生了一定的影響③;第三種看法綜合現存碑刻材料④以及圖像特征判斷為彌勒上生經變⑤,目前已為多數學者所采納⑥,也是本文的基本觀點。

通過文獻梳理與圖像細讀,本文認為,開化寺大殿北壁東側所繪壁畫主要包含三種主題:一是釋迦牟尼為衆說法,二是(釋迦牟尼所述)兜率天宮的種種勝景,三是世尊回答弟子如何能夠上生兜率值遇彌勒的問題,也即是修行方法的呈現。對應《佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經》(簡稱《彌勒上生經》)⑦的文本叙述順序,筆者制作了彌勒上生經變的考釋示意圖(圖3)。圖中以大寫字母代表場景,小寫字母代表人物,數字序号标示建築。

一、三個說法圖:建構文本時間與空間的新模式

圖像BP-1(圖4)正是經文開篇釋迦在舍衛國祇樹給孤獨園說法的場景。繪釋迦牟尼着雙領下垂式袈裟,結跏趺坐于仰瓣蓮台之上,人物呈四分之三側面像。右欄圖像因北壁東次間檐柱雨水滲漏,漫漶嚴重,佛兩側僅一尊脅侍天王,以及一合掌站立的僧人比較清楚。從殘存的衣紋細節中依稀可辨的是合掌僧人後方的另一位僧人及天王。這裡,需要說明的是供案前一立一跪的兩個形象,人物a作四分之三側面,微髭,正是彌勒菩薩,其姿态與佛經中的描述相合。

b即優波離。“頭面作禮”是以我頭面頂禮尊者之足意,與該比丘跪姿相吻合。“亦”字表示同時性,因而将優波離與彌勒同繪于一個場景之中。

爾時會中有一菩薩名曰彌勒。聞佛所說。應試即得百萬億陀羅尼門。即從座起整衣服。叉手合掌住立佛前。爾時優波離亦從座起。頭面作禮而白佛言。

優波離發問,佛祖解疑的場景在經文中出現了兩次。

爾時優波離即從座起,整衣服頭面作禮,白佛言:“世尊!兜率陀天上乃有如是極妙樂事,今此大士何時于閻浮提沒生于彼天?”

畫面中另一處釋迦說法的場景位于左邊欄中部。圖像BP-2的位置與圖像BP-1平齊,結構布局也基本一緻,在佛陀肉髻(因BP-1處畫面部分損毀,辨識存在一定困難,但仍可以判斷出佛陀頭光、身光、袈裟式樣及蓮座等無甚差别)、華蓋、供案裝飾以及聞法人物等具體細節上有所差别。BP-2場景中案前胡跪者z換成一位年輕比丘,應是阿難。反顧圖像BP-1中對優波離的形象呈現,優波離是首陀羅種姓出身,原為宮廷的理發匠人,是以畫面将其表現為膚色較深的年長者是很合理的,與此處跪坐的弟子阿難的形象相比較,可見明顯的差異,也可以看出畫師對人物形象特征的準确把握。阿難跪坐佛前的姿态與經文相符,不過畫面并未表現行叉手禮的細節。

爾時尊者阿難即從座起,叉手長跪白佛言……

按照《彌勒上生經》,“世尊于初夜分舉身放光,其光金色,繞祇陀園周遍七匝……今于此中有千菩薩”,并諸尊者與其眷屬、四衆、天龍八部等,在經文的最後,“佛說是語時,四部弟子、天龍八部,聞佛所說,皆大歡喜,禮佛而退”,可見釋迦牟尼弘法時,聞法者甚衆,且經文一一詳述名目。盡管BP-1和2這樣兩個在時間上存在先後關系的釋迦說法場景,各自并沒有完整地描繪出諸位菩提薩埵以及常見的天龍八部的形象,但如果我們将二者聯系起來觀看,圖像背後的創作意圖便悄然浮現。

在漢譯佛經的語境中,《彌勒上生經》的特殊之處在于其文本中有兩個主格—說經的釋迦牟尼與被釋迦述說同時自身也在說法的彌勒菩薩⑨。當然此類經典不止一種,還包括《佛說彌勒下生經》《阿彌陀經》等,主要是淨土類經典。在開化寺的上生經變之外,我們所見對于此類經典的表現方式主要有兩種:一是以敦煌石窟壁畫經變為代表的僅表現第二主格(被釋迦述說的尊格);另一種則是以版刻佛經扉畫為代表的在橫向展開的長卷中同時表現兩個主格的情況⑩。然而即使是佛經版畫,也隻是從圖像上以套疊的手法描繪出兩個主尊說法的“場域”,開化寺的彌勒上生經變則通過二次釋迦說法圖并彌勒天宮說法圖(圖3,BP-1、BP-2和MP場景)共三個“場域”為整個淨土經變增加了時間上延展的可能性。可以說,如此匠心獨具的經變結構設計在其他地區的彌勒上生經變甚至是其他題材的經變中幾乎沒有發現。

開化寺彌勒上生經變的精巧構思不止于對時間動态的隐喻,深入研究BP-1之上的兩處圖像發現,畫面還給予了說法空間生動而細膩的視覺化表達。

圖像BP-1b:可辨認出有紅色的高大城門,牽象人與兩頭大象正走出城外,且象鼻負有重物。相隔一段距離繪有四尊菩薩坐像。沿着城牆向外的一線,設有兩處榜題框,已有研究認為表現的是施舍一類的主題。

圖像BP-1a:繪有三個圍坐的人物以及一個胡人侍者。三位主要人物頭側均有榜題框,說明皆是身份明确的重要人物,并應當與整幅壁畫有重要的關系。最右側一人着黃衣紅裳,頭部漫漶不清。中為一長須老者盤坐于方形石台上,着白袍,左手執杖。左側人物較另兩位看起來更加年輕,頭戴寶冠,無論是年齡面容還是服飾衣着都與西壁壁畫中善友太子的形象有相似之處。三人圍合的中間空地鋪着一塊紅色織毯,跪于左下角的侍者手中所持之物與毯上放置的物品均被人為剝挖,因而我們推測這裡是使用金箔來表現的物品!。

BP-1a與BP-1b兩處圖像看似缺乏與經文之間的直接聯系,況且上部表現城牆的圖像已經嚴重漫漶,圍坐三人的衣冠形貌也需要極其仔細地觀察才能認讀,是以在以往的研究中均沒有被辨識出來。最終,本文從京都清涼寺藏雍熙二年(985)的吳守真本《金剛經》扉畫@中找到了這一難題的答案。扉畫的右側部分(畫面視角)繪制出了高大城牆,并刻畫有祇陀太子、給孤獨長者、舍衛國王三個人物形象,版畫通過這些附有明确榜題的圖像元素來昭示釋迦牟尼宣講《金剛經》的場所—舍衛國祇樹給孤獨園(圖5)。《彌勒上生經》與《金剛經》的說法場所恰好相同,據此可知,開化寺上生經變中BP-1所附屬的這兩處圖像正描繪了說法場所的一些關鍵性特征。相比于版畫,壁畫中繪出了大象用長鼻卷持建材通過城門、園林中祇陀太子捐獻的樹木及長者施黃金鋪地等一衆細節,對于給孤獨長者起精舍(即須達精舍)的故事情節描繪更為細緻。

二、兜率天宮中主要人物與空間結構的互動

豐富多變的建築空間是上生經變的重要圖像特點。《彌勒上生經》對兜率天宮勝景的描述就起始于衆天願力化現宮殿的場景,從畫面上看位于中堂圖像的中偏下部,即建築①與⑧之間。依沿下部屋頂的輪廓,雲氣懸浮,其上承托左右相對的十身天人c。五人一組,皆朝中間方向呈獻寶物,正是佛經中所言的“栴檀摩尼寶冠”。這十位寶冠華服、面容各異的天人即代表五百(萬)億天子。

爾時兜率陀天上,有五百萬億天子……

每位天子手托的寶珠及寶冠一一發出旋光與上方建築物①相接,表示“是諸寶冠化作五百萬億寶宮”。雕檐畫枋的廊庑正是兜率天的宮殿。其兩側各繪七寶行樹,樹頂騰雲氣,上立天人d,左右各三,背後為飛龍,兩側飛龍姿态不同、富有變化,這六人應為“五百億龍王”,正在雨七寶行樹。

兜率天宮中諸種妙相的生成對應佛經文本的叙述可歸納為表1。

以上關于五百萬億天子、五百萬億龍王的身份,證據比較充足,谷東方先生在其文中已說明清楚。但是圍繞着天子化現、龍王行雨的寶宮建築,筆者認為尚有一些問題需要重新思考與讨論。其中核心疑問就是:究竟哪個形象是牢度大神?

《彌勒上生經》對于牢度跋提的描述,總結起來有以下幾個方面。1.他在五百(萬)億天子“以天福力造作宮殿”之後出現;2.牢度跋提的身份是“大神”,他“發弘誓願:若我福德應為彌勒菩薩造善法堂,令我額上自然出珠”;3.在牢度大神發願之後,出現了一系列的神異景象。這些景象之間遞進延展的語言邏輯在整部經文中多次出現,其叙事手法是統一和諧的,形成一種類似于頂針的層遞式修辭,綿密回環而高潮疊起,輝映出令人心馳神往的天宮勝境。其文本推進的層次可大緻歸納為表2。

谷東方先生認為,編号c的兩組天子之間 背向觀者而跪的天王形象是牢度跋提(即圖像x),本文認為實際情況可能要更複雜一些。首先我們需要注意的是,與牢度踐提相關的幾個關鍵詞為"額上出珠""(摩尼光)回旋""欄橋""歌舞"。這幾個物象與牢度大神是互為唯一對應的,也就是說它們在經文中都隻出現了一次——即使是"歌舞"一詞,文本中雖多次提及音樂,但直言"舞"者僅此一處——是牢度踐提所特有的關涉物象。然而人物x似乎并不具備這些特征(圖6)。

接下來,極為重要的兩則材料來自甘肅張掖文殊山石窟萬佛洞(圖7)和新疆北庭高昌回鹘佛寺遺址(圖8),可以幫助我們更好地讨論這一問題。

萬佛洞東壁有西夏時期的彌勒上生經大型經變畫,寬3.05 米,高2.3米⑧。該畫在布局上可分為四段,與開化寺的上生經變比較相似,但多了畫面頂部第四欄對于後殿的表現。具體到牢度跋提的形象判定,南韓學者高惠蓮(Heyryun Koh)指出,文殊山萬佛洞的彌勒上生經壁畫中,天人中間的跪坐形象(圖7"y文")就是大神牢度跋提。并且援引了若幹彌勒上生題材雌塑的例子?論證弱勒善薩腳下類頂分揚出兩道弘光的形象是在表現牢度跋提,将"額上出珠"作為牢度跋提的重要标志"。本文認為∶宗教美術的圖像化呈現盡管有着經典儀軌的限制,但也因時而異,因地而别。隻有當某一人或物具有特殊的一個或幾個圖像志特征時,我們才有可能對其身份或屬性進行判定,易言之,如若我們想要判斷一個人物形象的身份,則必須以其具有某種核心特征來下斷言,其他的形式變化或藝術元素的增删都是附屬的、次要的,是建立在核心特征的甄别之上的。關于這一點,現藏于俄羅斯聖彼得堡的黑水城出土西夏版刻佛經扉畫亦具有重要的參考價值e,畫中牢度踐提上方的榜題寫作∶"牢度大神額寶珠中化四十九重宮殿供養彌勒之處。"由于刻經版畫畫幅有限,其他所有榜題皆為四字,唯獨此處不惜筆墨刻書三七二十一字,這一方面展現了圖像設計者認為牢度大神化現天宮是經文中的高潮之筆,應當在整個畫面中占據中心地位,另一方面也着重強調了牢度踐提額上出珠的典型形象°。

相對于經卷版畫的幅面限制或局部雕塑的細節缺失,開化寺、萬佛洞以及本文即将探過的北庭高呂回鹘佛寺遺址的壁畫.都有更大的空間來進一步生動地描繪出寶珠之摩尼光在空中回旋,末端回轉卷繞兩側殿閣之梁柱,以之象征化現天宮。同時,這幾處圖像包括黑外媛版刻扉面中牢度踐提上方皆是兩位對舞的女性形象,舞者外側為伎樂天女,他們共處于同一個空間,形成了一個穩定的組合∶恰好回應前揭牢度踐提和"歌舞"之間的獨有聯系。而先前的研究僅以"以願力變現兜率天宮"判定十身天子之間的人物身份是牢度跋提,忽視了牢度大神最具标志性的幾個典型特征,将次要的、較模糊不易界定的圖像特征作為唯一判斷依據,似平說服力不足。

不過,關于牢度跋提的問題,尚有一些紛繁蕪雜之處,這源于另一個人物形象的介入。谷東方先生将另一個與x外形番肖的距坐天王圖像y判斷為天宮第五大神正音聲,依據是其"從頭頂出水至兩側玉女"。事實上,x與y 兩個人物無論在跪坐的姿态還是整體服飾特征(飛揚的缯帶、翻卷的衣袖、兩側垂展的巾被等)上,藝術表現形式都極為相似。如果不仔細分辨甲胄的裝飾細節、顔色差異,忽視身形大小的細微差别,兩個人物形象簡直如出一轍。經文對兩個人物的描述也有很大程度的類同∶首先,二者身份皆為大神.這就決定了他們服飾的相似性;其次,二者皆由己身出異象,一位"額上自然出珠",一位"身諸毛孔流出衆水";再者,二者所出異象最後都與天女(玉女)、音樂發生關聯。這些特點都為兩個人物可能發生的形象混淆或者說角色交疊埋下了伏筆。

此時我們聯系前文所總結的牢度踐提形象要素再來比較x與y兩個形象,哪一個更鮮明地與"額上出珠""摩尼光回旋""欄稀 聯舞"這些物象發半着聯系呢?顯然是y。谷文關于正音聲大神“從頭頂出水至兩側玉女”的說法與經文有出入),且文中指出“庭院中一組天女作舞樂,是經變圖中常用的表現方式,增加場面的趣味性”,舞樂的确是經變圖,尤其淨土圖像中的常見元素,但是對此處樂舞圖像僅作趣味性上的解釋,某種程度上割裂了“歌舞”意象與牢度大神之間的特殊關聯。

再者,人物與建築的空間位置關系是确定人物身份的另一證據。以往我們可能有一種錯誤的傾向,認為五百億天子與牢度跋提是同時出現的,他們共同以願力化現出莊嚴妙麗的宮殿。然而,窺基在《經贊》中明确指出:“初,五百億天子造外衆寶宮。次一大神造法堂内院。後五大神于此二宮種種嚴飾”_,可知牢度大神與衆天子化現宮殿的時間與建築性質皆不相同。《彌勒上生經》中尚無“内院”“外院”的概念+,但仔細比較文本可知,衆天子寶冠所化為“五百萬億寶宮”,牢度跋提則是“摩尼光回旋空中,化為四十九重微妙寶宮(名為‘善法堂’)”。從畫面表現來看,持旃檀摩尼寶冠化現外院建築的天子應與牢度跋提處在不同的兩個建築空間裡。至于三處經變畫寶冠天子中間的人物x,既然“五大神于此二宮種種嚴飾”,證明五大神内外院皆可停留,是以推定為五大神之一也并無不可。

此外還有一細節,因六位“大神”皆表現為着甲胄的天王形象,根據天宮内其餘四位大神i、j、k、l1的身量來看,y的身形似乎瘦小了一些,x與其餘四大神更為比對。

那麼我們将前人研究中x與y的身份對調是否就可以了呢?似乎沒那麼簡單。因為正音大神毛孔出水之後,“一一水上有五百億華,一一華上有二十五玉女”這些情節在x身上都沒有展現。聯系其他材料,黑水城版刻扉畫中二人身份不存在疑問,因為畫面布局為橫向展開,與壁畫制作要求完全不同,更借由榜題清晰界定出人物身份(圖9局部牢度跋提與五大神)。就高昌回鹘佛寺與文殊山萬佛洞來說,這兩處圖像則通過同時繪制兩身頭頂發出摩尼光帶的人物進而部分地“緩和”了這一沖突。

一個合理的推測是,目前這種圖像與文本的錯位可能源于佛經中對兩位大神身份及神通的高度相似的表述。一方面,也許是畫工(有意或無意地)混淆了二者身份;另一方面,抑或是由于壁畫中的第五大神也處于中軸之位,迫使x、y兩個形象為藝術形式 作出了“妥協”,各自隻表現一部分人物特征。而之是以要将兩者都放置于畫面中軸線上,完全不同于西夏黑水城佛經首頁版畫—畫面左側不表現大神形象,彌勒菩薩說法圖中心隻餘牢度跋提一人—除了篇幅大小的限制以外,這種結構上的安排是為了形成通壁對稱性的藝術表現,以此勾勒出殊勝绮麗的兜率天宮景象,令人既懾服祇敬又心生向往。

三、往生淨土的修行實踐:“六事法”圖像

關于示意圖中N1-6這部分圖像(圖3),谷東方先生對整體題材的判斷基本正确,但是除兩個比較确定的場景外,其餘場景未辨識出情節所對應的具體文本内容,也沒有為判定提供特别切實的依據2。的确,以往所見各地彌勒上生經變壁畫中都沒有表現修行實踐的圖像主題,所幸的是,我們再次于版畫材料中發現了相關資訊。前揭黑水城出土的《觀彌勒菩薩上生兜率天經》版刻扉畫末尾一節皆繪有6幅獨立圖像,以縱向2×3的形式排列,每個畫面均書刻榜題(圖9~圖11)。根據這些榜題文字,本文确認了開化寺N1-6的圖像内容(圖12)。1-6的數字編号代表該修行事項在《彌勒上生經》文本中的出現順序3。

佛告優波離:“是名彌勒菩薩于閻浮提沒生兜率陀天因緣。佛滅度後我諸弟子,若有精勤修諸功德、威儀不缺,掃塔塗地,以衆名香、妙花供養,行衆三昧深入正受,讀誦經典,如是等人應當至心,雖不斷結如得六通,應當系念念佛形像,稱彌勒名。”

圖像N1:這一圖像在先前的研究中沒有得到識讀。因為此處有清晰的榜題框,我們可以推斷這也是一個相對獨立的場面,對應經文修行方式中的一種。目前可以辨認出的,僅有一戴幞頭着綠衣的男子,右手舉于胸前,跪地,凝視其前方一個似位于基座上的形象。通過與上生經文和黑水城版畫三相對照,筆者推測,此處圖像為“修諸功德”,比如繪飾、妝奁佛像之類。

圖像N2:繪一座歇山頂建築,鸱吻描繪得十分細緻,殿中有一坐佛像,佛頂放瑞光向上輻射至殿外,即N2a圖像。N2a表現一雲中結跏趺坐形象,附有頭光,但因接近屋頂畫面損毀嚴重,辨識不清。殿外左右各繪二人,左二人合掌恭謹而立,右側二人作動态禮佛狀,其一拜服于地。與黑水城版畫比較,可推斷此圖像内容為“威儀不缺”。

圖像N3:樹下繪一須彌座多層寶塔,

塔内有一佛像,塔旁繪一勞動者打扮的男子, 持帚掃地的場景。圖像題材較明顯,應為“掃塔塗地”。

圖像N4:該場景在前有研究中被認為是“威儀不缺”。畫工很巧妙地用一團雲氣将圖N3與圖N4聯系起來,且雲氣的紋理與掃帚融合在一起,渾然天成。雲氣的另一端浮現一塊表面平整的岩石,上面端坐一僧人,身披綠地白色點飾的罩袍,雙目緊閉,神态鎮定,已然進入了禅定的狀态,可推斷此圖内容為“深入正受”。

圖像N5:人物構成較以上二圖更為複雜些,因右側靠近壁角,雨水浸刷,目前僅見一座歇山頂建築的局部,殿中可辨認出一尊附頭光及身光的佛像,趺坐于束腰台基之上,形制與圖像N2類似。殿外有兩位婦人及二孩童,似乎正在向殿前行進的過程中。二孩童中,前面的女孩正将手中之物放置在殿前的案台上,後面緊跟的男童雙頭托盤舉于頭頂,盤中裝滿了小的瓶盞等容器。其後的女子頭飾衣着華貴,面帶微笑回頭與走在最後年齡稍長的婦人交談。結合黑水城版刻,可推測這是“花香供養”,即“以衆名香妙花供養”。畫面描繪的可能是一富家女子以多種香料妙花供養,修持淨業的場景。

圖像N6:漫漶得非常嚴重,先前的研究沒有發現此處圖像。實地調查中,筆者發現緊貼掃塔塗地的赭衣男子身後偏上的位置,有一碧青色案幾置于方形織毯上,案幾另一側的壁面顔色幾乎褪盡,露出白灰底。根據輪廓反複辨讀後,筆者确定此處應為一憑案跪坐的戴冠男子形象。其後,黑水城版刻扉畫證明了筆者的想法,圖像N6正是“讀誦經典”。在戴冠男子肩部以下的位置,還可隐約見到幾根極細的暗紅色平行短線與墨色豎線相交,恰好是男子握持經卷的手指與經軸。

結語

有别于一般經變畫以單幅說法圖像概括釋迦法會的場景,開化寺彌勒上生經變在佛經文本的叙事結構内選取了前後相繼的兩個時間節點,繪制成相對獨立的兩幅釋迦說法圖,并放置在兜率天宮圖的左右兩側。其中,畫師還以特征性圖像要素暗示出佛陀說《彌勒上生經》的具體場所。兩處釋迦說法圖像不僅在視覺上形成對稱與平衡,更在有限的畫面空間内互相補足了人物圖像志系統,構成一種特别的互文關系,于某種程度上實作了對時間流的視覺性實體化。結合兜率天宮内的彌勒菩薩法會,三處說法圖的并置巧妙地提示了整個彌勒上生經變的時間及空間背景架構,可以說是開化寺北宋壁畫對于淨土經變圖像叙事模式的開創性設計。

在這個架構之内,我們通過分析圍繞牢度跋提大神圖像志産生的一系列問題,厘清了北宋時期對于彌勒兜率天宮内外院結構的時代認知。宏大的經變場景使得牢度大神“額上自然出珠”“摩尼光回旋空中,化為四十九重微妙寶宮”等一系列勝景異象的視覺化成為可能,這一點在西夏與高昌回鹘時期的上生經變中也得到了豐富而細膩的呈現,而與宋以前河西地區上生經變的圖像結構十分不同。在完成對天宮圖景的瑰奇描畫之後,開化寺的上生經變還特别繪制出“信衆往生圖鑒”,通過對受持經典、修立功德之具體手段的總結與生動圖解,不僅啟之以淨土妙好,更化之以易行的生天法門。這類圖像的制作是其他壁畫類上生經變中都沒有出現過的,而僅通行于西夏版刻佛經扉畫,後者因其便攜性而與個體誦持、禅修有着極為密切的關系。為此,我們可以說,開化寺的北宋上生經變不僅制造了時空關系完整、細節極具感染力的兜率淨土圖景,更與信衆之間形成了緊密而有效的互動關系,這或許也正是供養人被特别繪制于此壁的一個重要原因。

(阮晉逸,北京大學藝術學院在讀博士)