編者按

保馬今日推送巽孝之老師的《日大學幻研究的曆史與現狀》一文。1980年代以來,中日科幻界的交流日益增多,日大學幻也在一定程度上影響着中國科幻的發展。在文中,巽孝之老師回顧了日大學幻研究的曆史,考察了日本最早的科幻論争,并指出20世紀70年代以來日大學幻研究的幾個發展契機。與中國科幻的“科文之争”相似,19世紀末在“文學極衰論争”背景下,内田魯庵、石橋忍月對《浮城物語》的批評影響着日本此後關于文學本質與科幻本質的探讨。在巽孝之老師看來,這場論争成為了思考文學類型與科幻類型之關系以及文學研究與科幻研究之關系的大前提。而在對日大學幻研究的回顧與展望中,巽孝之老師期待着一種融合科幻職業作家圈、粉絲圈以及學術圈的科幻研究模式。

本文原刊于《科普創作評論》2021年第3期,最初發表于2008年5月的《日本近代文學》(『日本近代文學』)第78期。

日大學幻研究的曆史與現狀

文 | 巽孝之

譯 | 馬俊鋒

一、日本最早的科幻論争

古典科幻研究權威橫田順彌認為,日本最早的科幻論争是圍繞著名記者矢野龍溪在1890年出版的《浮城物語》(『浮城物語』)來展開的。

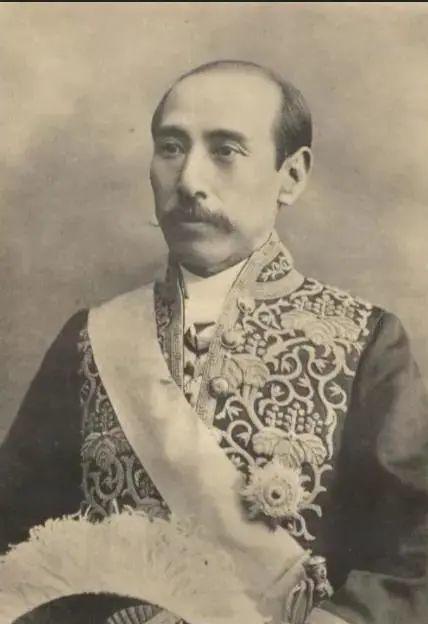

圖左:矢野龍溪(1850-1931)

圖右:矢野龍溪《浮城物語》封面

矢野龍溪1850年生于大分縣,卒于1931年,由于他在多領域發揮了引領時代的作用,是以今天人們稱贊其為“明治時代不可思議之人”。與他同時代的代表性文人還有小泉八雲(即拉夫卡迪奧·赫恩,Lafcadio Hearn)。矢野不滿足于儒學和漢學,他憧憬洋學,是以1871年進入由福澤谕吉創辦僅十餘年的慶應義塾接受教育,後來擔任慶應義塾的教師和新聞記者等職,在政治、宗教、文學、新聞等領域均有較大建樹,是代表明治時代的百科全書派啟蒙主義者。從丸山真男到荒俣宏,後世推崇矢野龍溪的知識分子或學者層出不窮。矢野龍溪留下的《浮城物語》是一部驚心動魄的海洋冒險小說。小說的主要内容如下:大分縣出身的普通青年上井清太郎邂逅了兩個有偉大抱負的志士,并加入了由他們上司的脫離了日本國籍的幫派;他們為了在非洲開拓新領地而出海冒險,不僅從海盜手中奪取戰艦,還與當地土著以及荷蘭、英國艦隊交戰,最後還試圖協助爪哇從荷蘭獨立。儒勒·凡爾納(Jules Verne)作品《八十天環遊地球》(Le Tour du monde en quatre-vingts jours)、《月界旅行記》(De la Terre à la Lune)等此前曾流行,然而這時翻譯高潮已經過去,代之而起的是可以稱之為國産烏托邦小說的一類作品,《浮城物語》也算是其中之一。這類小說從全球觀點出發,将科幻和冒險要素巧妙地融入其中,赢得了很高的人氣。盡管文豪森鷗外和以翻譯《十五少年漂流記》(Deux Ans de vacances)而聞名的森田思軒等人盛贊《浮城物語》,但内田魯庵、石橋忍月等人卻批評該作品沒有對人内心的洞察,即沒能把人描寫好。如此一來,《浮城物語》将當時一線的文學界人士卷入其中,掀起了日本最早的文學論争。據野田秋生在傳記《矢野龍溪》(『矢野龍渓』)中所述,這次文學論争的背景,是主張“文章乃經國之大業”的島田三郎、嚴本善治、尾崎行雄、德富蘇峰等人與認為“小說要描寫人之命運及其内心之真相”的内田魯庵、石橋忍月之間正在展開的“文學極衰論争”。那時《浮城物語》的出版恰好被内田、石橋等人當作批判的靶子。論争的結果是,10年後的明治三十三年(即1900年),日大學幻的鼻祖押川春浪出版了他著名的科幻作品《海底軍艦》(『海底軍艦』),日本第一個科幻黃金時代到來了。

圖左:凡爾納《八十天環遊地球》法語版封面

圖右:凡爾納《月界旅行記》法語版封面

這裡值得注意的是,“文學極衰論争”引發了日本最早的科幻論争,并且這種論争模式影響了此後關于文學本質與科幻本質的探讨。甚至可以說,這還成為了思考文學類型與科幻類型之關系,以及思考文學研究與科幻研究之關系的大前提。

一個多世紀後的今天,科幻小說具備了純文學的洗練,純文學也已然将科幻小說所具有的故事性作為理所應當的叙事學前提。筒井康隆的《虛構之人》(『虛人たち』)和眉村卓的《消失的光環》(『消滅の光輪』)分别獲得泉鏡花獎,笙野賴子的《跨越時空的聯合工廠》(『タイムスリップ·コンビナート』)獲得了芥川獎,井上廈的《吉裡吉裡人》(『吉裡吉裡人』)獲得了日大學幻大獎,甚至獲諾貝爾文學獎的大江健三郎和多麗絲·萊辛(Doris Lessing)也分别創作了科幻作品《治療塔》(『治療塔』)和《希卡斯塔》(Shikasta)等,以上情況都證明了科幻與文學如今的關系。從最本質的文學論争到新文學的創造這一結構,即使說是從以矢野龍溪為先驅的早期科幻論争中繼承而來的傳統也不為過。

二、日大學幻研究史

如果在這一論争主題中追溯日大學幻研究的起源,自1957年日本最早的科幻同人雜志[1]《宇宙塵》(『宇宙塵』),1959年末創刊的最早的科幻月刊《科幻雜志》(『SFマガジン』)創刊,1963年以日本第一批科幻作家為中心的日大學幻作家俱樂部成立以來,前述“文學極衰論争”總是在純文學與大衆文學對立的架構内變形和反複,就是理所當然的事了。

圖左:《宇宙塵》 創刊号

圖右:《科幻雜志》創刊号

第二次世界大戰結束至今已經60年,現代日大學幻起步迄今也有50多年。這期間,人類深陷美蘇冷戰的巨大漩渦中,一方面阿波羅計劃象征了人類宇宙開發的夢想,另一方面核戰争帶來了地球面臨滅亡危機的噩夢;這期間,發生了越南戰争和石油危機,而對于日本來說,20世紀60年代激蕩的經濟高速成長期時被冠以“未來”之名的貸款有着極其重要的意義,卻又在逐漸失去效用[2];也是在這期間,世界進入冷戰結束、兩極格局瓦解的岔路口,新世紀一到來,被巨大的兩極對立局面所壓制的衆多文化對立力量自身,也猶如科幻一般湧現。

是以,面對這些連續發生的人類曆史上未曾有過的危機,科幻——這一起源于埃德加·愛倫·坡(Edgar Allan Poe)、凡爾納、赫伯特·喬治·威爾斯(Herbert George Wells)等人的文學類型,展開想象力,編織出了各種各樣的傑作,如以阿瑟·克拉克(Arthur Clarke)、艾薩克·阿西莫夫(Isaac Asimov)、羅伯特·安森·海因萊因(Robert Anson Heinlein)三巨頭為代表的外宇宙,以詹姆斯·格雷厄姆·巴拉德(James Graham Ballard)等新浪潮作家為代表的内宇宙,以厄休拉·勒古恩(Ursula Le Guin)等女性主義作家為代表的性别差異宇宙,以及以威廉·吉布森(William Gibson)等賽博朋克作家為代表的電腦宇宙等。于是,當初作為新興勢力,被視作荒誕無稽之事的科幻,現在好歹已經“浸透”“擴散”到了世界各地,科幻其文類本身也經曆了半個世紀的“蛻變與解體”。環顧當代文學的最前沿,如今已經難以找出完全不含科幻式想象力的作品,這一現狀意味着,在這半個世紀中,科幻這一文學類型已經逐漸定型,并變得與現實密不可分。與此同時,随着核時代的到來、宇宙的開發和網絡的發展,如果現實世界都變得更具有科幻色彩了,作為文類的科幻如何保持其獨特性,是科幻界越來越需要直面的問題。關于這一問題,從日大學幻第一代到第三代,即從小松左京、筒井康隆、福島正實、石川喬司、柴野拓美到山野浩一、荒卷義雄、笠井潔、永濑唯,乃至大原麻裡子(大原まり子)等衆多科幻作家、評論家、編輯之間曾展開過讨論,詳細情況收錄在拙編《日大學幻論争史》(『日本SF論争史』)中,這裡不再贅述。

巽孝之編《日大學幻論争史》日文版封面

目前的關鍵問題是,以《科幻雜志》等商業報刊為先導而形成的科幻文類在建立日本特有的研究制度的過程中,究竟有怎樣的曆史必然性,又有怎樣的發展可能?

如果簡單整理一下就可以發現,日大學幻研究的發端還是要從以作家為中心的概念論争中尋找。無論是安部公房的《科幻,這個如同怪物般的東西》(『SF、この怪物的なるもの』),還是小松左京的《緻伊萬·安普雷莫夫[3]先生的一封信》(『拝啓イワン·エフレーモフ様』),都是如此。此後,石川喬司在科幻類型中尋求“日常性沖擊”,《宇宙塵》的主編柴野拓美認為科幻是“着重表現人類理性之産物離開人類理性而獨自發展的文學”,《科幻雜志》第一代主編福島正實提出了與“幻想文學的現代面相”形成鮮明對照的科幻觀,眉村卓提出了與柯林·威爾森(Colin Wilson)的外部藝術論(アウトサイダー芸術論)相對立的“内部文學論”,山野浩一站在詹姆斯·格雷厄姆·巴拉德(James Graham Ballard)等人的以實驗為核心的哲理小說的立場始終重視“以科幻為原點的主體性理論體系”。

20世紀70年代,荒卷義雄在重新評價海因萊因時,認為科幻是根源于康德思想的“‘技術’的小說”,大宮信光從人類史的視角提出了“‘科幻意識’論”,川又千秋尋求使新浪潮與大衆文化産生共鳴的“夢的語言,語言的夢”,筒井康隆從後哲理小說的觀點完成了與元小說等先鋒文學的發展産生共鳴的“超虛構小說理論”。進入20世紀80年代後,笠井潔從根本上對科幻進行了重新讨論,認為科幻是“作為支配的修辭而使用科學的文學”。而在20世紀90年代,賽博女性主義者小谷真理從賽博朋克後的性别差異政治學的視角,深化了“女性性别無意識”理論。

小松左京《日本沉沒》日文版封面

從小松左京《日本沉沒》(『日本沈沒』)的暢銷到喬治·盧卡斯(George Lucas)《星球大戰》(Star Wars)的熱映,這些作品掀起了20世紀70年代中期至80年代中期的科幻熱潮。這次熱潮中,不隻有跟風“蹭熱點”的欄目策劃,更出現了探讨文學中科幻想象力的本質這樣嚴肅的、具有建設性的嘗試。在英美,面向在大學研究或講授科幻的學者研究者們的學會組織——科幻研究協會[4](Science Fiction Research Association,以下簡稱SFRA)本就擁有很長的曆史,而1980年前後,該協會突然活躍起來。科幻研究重鎮達科·蘇恩文(Darko Suvin)、羅伯特·斯科爾斯(Robert Scholes)、埃裡克·S.拉布金(Eric S. Rabkin)、帕特裡克·帕林德(Patrick Parrinder)等人吸收了馬克思主義和結構主義等思想,一部部厚重的科幻研究著作接連問世。由于他們的巨大影響,SFRA年度大會設立了獎勵長年緻力于科幻評論或科幻研究的朝聖者獎(the Pilgrilm Award)、表彰年度最優秀論文的先鋒獎(the Pioneer Award)和表彰年度最優秀書評的瑪麗·凱·布雷獎(Mary Kay Bray Award)。

這一風潮在日本也産生了影響,不少日本雜志開始刊載國内外的科幻評論和研究文章,包括老牌期刊《科幻雜志》、由受到安部公房和三島由紀夫稱贊的作家山野浩一擔任主編的新浪潮專門雜志《新浪潮-科幻季刊》(『季刊NW-SF』,1970年創刊)、由曾根忠穗擔任主編的第二個科幻商業月刊《奇想天外》(『奇想天外』,1974年創刊)、由菅原善雄擔任主編的第三個科幻商業月刊《科幻冒險》(『SFアドベンチャー』,1979年創刊)等。此外,1977年,“科幻讨論會”(「SFセミナー」,20世紀60年代由翻譯家伊藤典夫、野田昌宏等創辦)借海外科幻研究會于神戶主辦的活動之機擴大了規模;進入20世紀80年代,科幻評論家牧真司又将之進一步發展成每年在東京舉辦的年度大會——“科幻研究會”(「SF研究會」)系列,直至今日該活動已經成為黃金周的一道風景。這一時期,由科幻評論家志賀隆擔任主編的科幻評論季刊《科幻之書》(『SFの本』,1982年創刊)也創刊了,共發行9期。前面提到的英美的SFRA和《科幻研究》等的科幻研究制度,已成功移植到日大學幻特有的土壤裡。

第一屆“科幻研究會”合影

但是,誕生于所謂科幻粉絲圈的科幻研究傳統根深蒂固,而正規的學院派科幻研究又是怎麼樣的呢?

這裡就不得不對石川喬司的作用進行重新評價了。在第一世代的草創期,石川喬司支撐了科幻類型的話語空間,1977年将曆年的科幻評論、解說、時評活動等彙編成《科幻的時代》(『SFの時代』),該書是日本最早的科幻評論集,獲得了日本推理作家協會獎。不僅如此,他還于1979年4月至9月的半年間,在東京大學教養學部開設了名為“文學與時間”的課程,該課程是通識性綜合課程“關于時間的諸相”(「時間を巡る諸相」)的組成部分,開課後震驚世人并成為了熱點新聞。課程内容以石川自己與布賴恩·奧爾迪斯(Brian Wilson Aldiss)在1970年國際科幻研讨會上的讨論為主(石川以主辦方日大學幻作家俱樂部成員的身份參與了讨論),從米切爾·恩德(Michael Ende)開始說起,涉及赫伯特·喬治·威爾斯(Herbert George Wells)、馬塞爾·普魯斯特(Marcel Proust)、詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)、伊塔洛·卡爾維諾(Italo Calvino)以及阿萊霍·卡彭鐵爾(Alejo Carpentier)、小松左京、半村良、山田正紀等人,讨論的視野廣闊,對科幻與純文學邊界的批判具有洞察力。是以,這無疑為今天的科幻研究打下一定基礎。

不過,說到大學裡全年的科幻課程,有一點是不容忽視的。1975年,同在東京大學教養學部的專攻英國浪漫派的英國文學研究者由良君美,将斯科爾斯最新的科幻論《結構的虛構作用》(Structural Fabulation)作為教材,在讨論課上讓學生們運用書中相關理論,圍繞G.K.切斯特頓(G. K. Chesterton)、雷·道格拉斯·布雷德伯裡(Ray Douglas Bradbury)、巴拉德以及沼正三等人進行了發言。這比前述石川喬司的科幻課程早了四年,很可能是日本最早的科幻學術課程。或許是受其影響,與由良深有淵源的正統文學批評雜志開始連續不斷地策劃出版科幻特輯,如《卡伊埃》(『カイエ』)1978年12月号的“從科幻到現代文學”特輯(「SFから現代文學へ」特集)、《發現》(『ユリイカ』)1980年4月号的“科幻”特輯(「SF」特集)、《國文學:解釋與教材的研究》(『國文學解釈と教材の研究』)1982年8月号“現代文學與科幻的沖擊”特輯(「現代文學·SFの衝撃」特集)等。《國文學》特輯号還刊載了憑借《吉裡吉裡人》剛獲得第二屆日大學幻大獎不久的井上廈與由良二人的對談。由此可以看出,當時的科幻熱潮也帶來了科幻研究熱。

三、科幻巡遊世界

在20世紀70年代之後的20多年裡,日大學幻研究的話語空間發生了幾個方面的重要變化。

其中一個契機是,1984年至1987年,筆者在康奈爾大學研究所學生院留學,其間碰巧遇到了《科幻研究》的創刊者達科·蘇恩文以及後來成為科幻研究協會會長的伊麗莎白·安妮·哈爾(Elizabeth Anne Hull)等科幻學者。受威廉·吉布森《神經漫遊者》(Neuromancer)引發的賽博朋克熱潮的影響,筆者參與進北美科幻學術圈的同時,以編輯委員的身份與吉布森的好友斯蒂夫·布朗(Steve Brown)等人一起創辦了賽博朋克系的批評雜志《科幻之眼》(SF Eye)。此後的科幻研究,受被稱為第二次新浪潮的賽博朋克運動的激發之處甚多,由此看來,筆者那時經曆的與未知的遭遇,不單是個人層面的偶然,或許也是一種曆史的必然。值得一提的是,1993年,筆者和後來成為筆者最主要研究合作夥伴的聖地亞哥州立大學教授拉裡·麥卡弗裡(Larry McCaffery)出版了合著《走向“虛構”的前沿理論:從元小說、賽博朋克到前衛藝術》(Towards the Theoretical Frontiers of‘Fiction’:From Metafiction and Cyberpunk through Avant-Pop),該書獲得了1994年科幻研究協會第五屆先鋒獎。1995年,筆者又将他的主要論述和采訪稿基于日本的獨特視角彙編成《前衛藝術》(『アヴァン·ポップ』)一書出版。後來,這本書為麥卡弗裡成為涵蓋科幻在内的日美後現代文學研究的關鍵性人物奠定了重要基礎。

《前衛藝術》日文版封面

另一個契機是,特别是過去十年間,以英語圈為中心的地區對日本的漫畫、動畫等興趣高漲起來。北美日本研究者們的日語能力有了顯著提高,除了作品的翻譯,以日大學幻評論為主要内容的期刊特輯、作品集等也相繼被策劃出版。《科幻研究》2002年11月刊(總第88期)以“日大學幻特輯”出版,内容囊括了夢野久作的小說和押井守的動漫等。特輯出版後很快售罄,是以,作為編輯之一的筆者與研究日本的年輕學者克裡斯托弗·博爾頓(Christopher Bolton)以及《科幻研究》主編伊斯特萬·奇切裡-羅内(Istvan Csicsery-Ronay)三人随後将該期編輯成單行本,并命名為《機器人幽靈與聯網夢想》(Robot Ghosts, Wired Dreams),于2007年10月由明尼蘇達大學出版社出版。恰好也是在這一年,由紀伊國屋書店主辦岩波書店《文學》(『文學』)編輯部協辦的主題為“對人類來說,文學是什麼”(「人類にとって文學とは何か」)的研讨會在4月29日召開,參會的有小松左京、濑名秀明、蘇珊·内皮爾(Susan Napier)及筆者等人。以此次研讨會内容為基礎,《文學》于2007年7、8月号推出了科幻特輯。同年的8月末至9月上旬,第46屆日大學幻大會暨第65屆世界科幻大會“日本2007”(NIPPON2007)在橫濱國際和平會議中心召開。《機器人幽靈與聯網夢想》一書的撰稿人參加了“科幻研究與科幻教育”等分論壇,會議氣氛非常熱烈。作為科幻研究的一股重要力量,這些研究科幻的歐美圈日本學新進學者,也經常在研究年刊《機甲界》(Mechademia)[5]上發表文章。

《機器人幽靈與聯網夢想》英文版封面

在為羅伯特·斯科爾斯和埃裡克·S.拉布金合著的《科幻——曆史與展望》(Science Fiction:History-Science-Vision)日譯本撰寫的書評中,中島梓明确表示自己曾經因該書中絲毫未言及日大學幻而深感焦慮。在那之後又經過了二十五年有餘,現在,以北美為中心的世界科幻大會每年都有圍繞日大學幻、漫畫、動畫等内容而設定的闆塊,北美的科幻評論雜志中,不斷出現涉及日本人作家和評論家的内容。從安部公房到筒井康隆乃至齊藤環,關于這些作家,評論者大多數都不等英譯本出版,直接閱讀并引用原著。用日語創作科幻無人問津的時代已經結束了。

就這樣,日大學幻這一文學的亞類型,與文化研究的勃興一同進入了從全球視角進行評價的時代。現在,探索新批評标準的時代已經到來。1988年,筆者在慶應義塾大學日吉校區開設過作為通識課的科幻課程,此外,2005年及2008年,還在東京大學文學部西洋近代語和近代文學專業開設過“科幻——類型與批評”(「SF——そのジャンルと批評」)這門專業課。以全年性正常科目而設定的課程,目前好像隻有小谷真理自2000年在白百合女子大學文學部兒童文化學科開設了近十年的系列課程——“科幻幻想概論”(「SFファンタジー概論」)。再者就是2006年10月的日本美國文學會全國大會、2007年11月的日本比較文學學會中部支部大會時舉辦的以椙山女學園大學副教授長澤唯史為中心的科幻工作坊和研讨會。學術性科幻研究在北美已經廣泛開展,在日本也漸漸獲得大學層面的認可。

另外,不能忽略的是,2005年日大學幻作家俱樂部設立了由《科幻雜志》提供平台的新的文學獎——日大學幻評論獎,在不足三年的時間裡,接連推出了橫道仁志、海老原豐、矶部剛喜、宮野由裡香等一批新銳科幻研究家和評論家。受2007年世界科幻大會的影響,對過去的科幻批評史、研究史有重要貢獻的新浪潮作家山野浩一、荒卷義雄又恰好組建了新的研究組織——“推理與日本”(「スペキュラティヴ·ジャパン」),開始指出了新的方向。或許就在并不遙遠的将來,融合科幻職業作家圈、粉絲圈以及學術圈的科幻研究模式就會誕生。

注 釋

[1] 同人雜志(同人雑誌)是日語詞,簡稱同人志(同人誌),是指由同樣興趣和志向的人出資創辦的雜志。

[2] 20世紀50年代後,日本政府建立了财政投資制度,即通過郵政儲蓄等金融管道将民間零散資金集中後,再以财政信貸的方式直接貸款給企業。得益于這一制度,日本實作了經濟的快速增長,而在企業發展中發揮重要作用的貸款也被冠以“未來”之名。

[3] 伊萬·安普雷莫夫(Ivan Efremov),蘇聯科幻作家,古生物學家,代表作有長篇科幻小說《仙女座星雲》。

[4] 其代表性學術雜志是《預測》(Extrapolation)、《基地》(Foundation)、《科幻研究》(SF Studies)等。

[5] 該刊由明尼蘇達大學出版社主辦,于2006年開始發行,内容主要以日本的科幻、漫畫、動漫等流行文化為主。