知名媒體人曹景行因病于2022年2月11日淩晨在上海去世,享年75歲。

曹景行,中國新聞界一個響當當的名字。

資深新聞評論員。民國著名記者、報人、作家曹聚仁(1900—1972)次子,畢業于複旦大學曆史系。

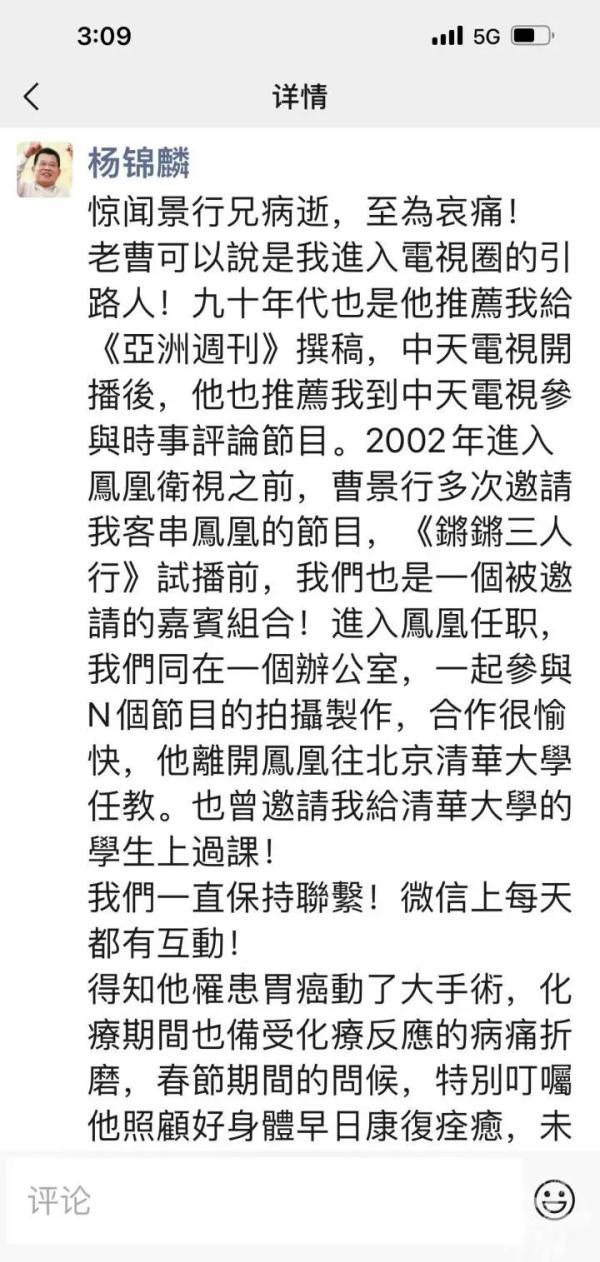

好友楊錦麟發表哀悼,透露曹景行因胃癌離世——

“老曹可以說是我進入電視圈的引路人!九十年代也是他推薦我給《亞洲周刊》撰稿,中天電視開播後,他也推薦我到中天電視參與時事評論節目。2002年進入鳳凰衛視之前,曹景行多次邀請我客串鳳凰的節目,《锵锵三人行》試播前,我們也是一個被邀請的嘉賓組合!進入鳳凰任職,我們同在一個辦公室,一起參與N個節目的拍攝制作,合作很愉快,他離開鳳凰往北京清華大學任教。也曾邀請我給清華大學的學生上過課!

我們一直保持聯系!微信上每天都有互動!

得知他罹患胃癌動了大手術,化療期間也備受化療反應的病痛折磨,春節期間的問候,特别叮囑他照顧好身體早日康複痊愈,未曾想到走得那麼快!

他是老三屆,老知青,老媒體人,有自己的堅守,善飲,一頭銀發迷倒很多「大叔控」女性;善談,有自己的觀點心得;善解人意,這也是個人閱曆的沈澱積累所緻!

他經常和我談起對父親的印象!記得曾告訴我,曹聚仁在澳門病逝,他從廣州到珠海,一共走了十五個小時,才到關口;一輩子其實和父親相處的時間不超過一個月⋯⋯

老曹病逝,令人惋惜,感到哀痛!

江迅和曹景行是一個農場下鄉的,兩個人都走了!老兵不死,唯有凋零,這句話更靠近我們了!

景行兄安息!”

曹景行,祖籍浙江蘭溪,1947年生于上海。1968年起皖南山區插隊10年。1978年入複旦大學曆史系。1982年進上海社會科學院世界經濟研究所研究美國經濟。

1989年他移居香港,先後任《亞洲周刊》副總編,《明報》主筆,中天新聞頻道總編輯,鳳凰衛視資訊台副台長,清華大學新聞與傳播學院進階通路學者,中央人民廣播電台新聞評論員。

曹景行被人熟知,是他在鳳凰衛視主持的一檔深夜播出的節目《時事開講》。當時《時事開講》可以說是中國的第一個華語新聞評論節目,開播兩年已經是中國十大電視欄目,被評為“15年來中國最有價值的電視節目”。

曹景行2月7日微網誌仍在更新

銀發“師奶殺手”、“新聞雷達”

作為華語電視新聞評論第一人,曹景行始終堅守新聞人底線——不說假話、不說自己不相信的話。

圖自曹景行微網誌

從第一次出現在電視螢幕上起,曹景行就已經是一位銀發睿智的老者了。而他卻像年輕人一樣,充滿新聞激情,堅持出現在新聞第一現場。每當遇到大大小小的新聞事件,他都會像一位年輕的新聞戰士一樣去第一現場,做新聞評論。

鳳凰衛視主持人窦文濤則稱其為“新聞雷達”,他曾用“早上起床,眼睛盯着電視新聞,耳朵聽着電台廣播,手上翻着當天的七八份報紙”來形容曹景行。曹景行每天釋出大量的朋友圈,他的個人朋友圈被媒體稱作“個人通訊社”。

2016年,時任鳳凰衛視副總裁、資訊台台長董嘉耀曾為其撰文《曹景行:為電視評論而生的銀發師奶殺手》,“他有一頭搶鏡的銀發,特别适合做電視……睿智、成熟加上滿頭銀發,一‘出道’就成了師奶殺手”。

眼光深邃

不惑之年從頭打拼

1987 年,四十歲的曹景行決定舉家移居香港,憑着多年的知識積累和學識水準,很快進入了新聞行業, 在《亞洲周刊》 當了一名撰述員。由于撰寫的文章觀點新穎、 文風紮實, 不久升任為 《亞洲周刊》副總編兼 《明報》 主筆, 并為新加坡、 馬來西亞等地華文報刊撰寫評論。曹景行前前後後在平面媒體工作了八年, 在這八年裡, 他的第一要務是為全家的生存奔波。

經過八年的艱苦打拼, 曹景行終于解決了全家的生存問題, 家庭生活的壓力不再像初入香港時那樣大了, 生活逐漸安定下來。然而此時曹景行心裡又開始波動起來, 他覺得平面媒體的工作自己已經熟悉得不能再熟悉了, 工作沒了新意, 于是他開始琢磨要去做更有意思的事。

1997 年,曹景行再次出人意料地改行做了電視人,進入了一個對他來說全新的領域。他先是加盟了 “傳訊電視” ,主管 “中天” 新聞頻道,數月後, 他轉入了鳳凰衛視中文台,這一年定格為 1998年, 他已經51歲。

厚積薄發

50歲後辦電視時評欄目

加盟鳳凰衛視之後,鳳凰衛視特殊的運作方式, 寬松的工作環境, 使曹景行的才智得到充分發揮。1999 年 5 月 7日,以美國為首的北約轟炸了中國駐南聯盟大使館, 引起了全世界的關注。鳳凰衛視迅速結合形勢推出一檔時事加評論的欄目 《中國人今天說不》 , 由曹景行主播。在一把轉椅上, 曹景行每天評說兩小時。很快 《中國人今天說不》 欄目在觀衆中引起強烈反響, 由此也催生了一個新的節目形态—— — 時事分析和時事評論。

三個月後, 曹景行和同僚們覺得這種時評形式應該堅持下去,于是一起在 《中國人今天說不》 的基礎上創辦了 《時事開講》 欄目, 并于1999 年 8 月 23 日正式開播。曹景行稱 《時事開講》 是 “比中央電視台的天氣預報還簡單” 的節目。它精到的評說卻迅速吸引了社會各界不同層次的人士, 許多國家政要、 企業高管等社會核心人物将它作為固定收看的節目;許多大學生在有重大事件發生時特意到飯店包下房間, 專門要聽聽 《時事開講》 怎麼評述。

曹景行對國際時事的獨到見解更提高了 《時事開講》 欄目的知名度, 使它成為鳳凰衛視的一個名牌欄目。此後, 《時事開講》 欄目不斷獲得中國電視界大獎,先後被評為“中國電視節目榜” 之“最佳新聞類節目” 、 “中國電視十大名牌欄目” ……

受教于父親是一種奢望

曹景行有個橫跨政治、曆史、新聞和文學“四界”的父親———曹聚仁。

曹聚仁是國學大師章太炎先生的入門弟子,與魯迅交往密切,寫有《魯迅評傳》。

曹聚仁(1900-1972年),字挺岫,浙江省浦江縣南鄉蔣畈村(今屬浙江蘭溪市)人。1916年秋,考入浙江省立第一師範學校;1922年來到上海,創辦滄笙公學,并在愛國女中任教,于《民國日報》副刊《覺悟》上長期撰稿。1923年5月,與柳亞子等人成立“新南社”,并成為章太炎入室弟子,在上海文化學術圈聲名鵲起。

1923 年,曹聚仁以一個五年制師範生資格, 走上了複旦、 暨南等大學的講壇, 從此當了二十多年的教授。

1937 年, 抗日戰争爆發, 曹聚仁褪去長衫, 投筆從戎, 随後以戰地記者身份, 釋出了很多戰時新聞, 震驚中外的台兒莊大捷的消息,就是他第一個向全世界發出的。

他還首次向海外報道了 “皖南事變” 真相, 成為抗戰名記。

1950 年,曹聚仁在國民黨一潰千裡, 共産黨全面勝利之際,别妻抛子來到香港,以一名自由記者的身份, 用文字來表達自己對新中國的見聞。

1956年起,曹聚仁為國共和談之事頻頻北行,是中南海毛澤東、周恩來的座上賓,台灣蔣介石、蔣經國父子也秘密邀其“暢談”,密商兩岸和平統一事宜。

曹聚仁去香港時,曹景行才三歲,雖然父親以後頻頻北上,但和家人共聚的日子加起來最多也隻有一個月。

直到1972年,父親即将辭世,在周恩來總理親自安排下,曹景行從安徽鄉下傳回上海,和姐姐曹蕾一起趕往澳門,卻沒能見到父親在世之前的最後一面。

曹景行在《〈香港文叢(曹聚仁卷)〉前記》中寫道:“每當朋友說我在香港新聞界打工是‘繼承父業’時,我難免肚中一番苦笑。來香港後,曾看到好幾篇文章,作者都講到早年如何受益于我爸爸之教;對于我來說,這卻是一種奢望,難以企及。”

如今, 很多人說曹景行身上有許多與父親相似的地方, 說他是 “子承父業” 。其實曹景行與父親的接觸并不多,甚至可以說少得可憐。他對父親最鮮活的記憶是:“我四歲那年夏天,爸爸急急趕到上海火車站,匆匆穿過檢票口,消失在月台的人群中。”

曹景行與父親的确有許多相似之處。他自幼敏思好學, 對書有着特殊的感情, 從國小到中學一直學習非常優秀。即便在 “讀書無用論”盛行的年代, 他依然不忘讀書。1968 年, 他下鄉到安徽南部的茶林場,依然堅持白天幹活晚上讀書。當時, 可供讀的書很少, 于是他千方百計找書來讀, 甚至連大小隊幹部發的學習資料也不放過。

正是這種堅持不懈的學習, 1977 年聯考制度恢複後,曹景行順利地考上了複旦大學曆史系。對于這件事,曹景行說:“在農村讀書時,并沒有什麼太明确的想法, 隻是覺得應該多掌握些知識,做一個像父親那樣有學問的人,結果聯考來了,機會也來了,既然有機會就一定要試一下,于是有大量閱讀知識作基礎,考上大學也就是順理成章的事了” 。

經過四年的苦讀, 曹景行以優異的成績進入上海社科院世界經濟研究所, 開始跟随前輩學者研究美國和亞太經濟。

閱讀是開講的堅強後盾

不管任何時候,提起自己的成就,曹景行都會謙遜地說,“我們就像一個球隊。我不一定是踢得最好的,但我正好在這個位置上,球正好到我腳下,如果這個球踢開了,也未必說我本身很好,是因為這個機會好。”這句話,也印在了他新書的扉頁上。

“做主持人時,我消耗的全是年輕時代的累積。”曹景行說,在這種累積之上,每天看到的資訊和新聞,便自動在頭腦中分類,“比如以巴沖突,我30年前就開始關注,兩岸關系關注了20年,中美關系關注了30多年……對我們來說,每個突發的新聞事件都能和原來所學到的知識結合起來,在曆史的脈絡上有系統地做新聞,就會很清楚、準确。”

閱讀,是曹景行“開講”的堅實後盾。他把自己的閱讀分為年輕時的“亂翻書”和現在的“讀報時代”。

“知青時期在安徽,是最想看又看不到東西的時候。大家互相傳書,拿到手上就翻。”身處資訊匮乏的農場,曹景行像一塊海綿,從農場發給幹部的書中汲取養料,不管是《二十四史》,還是馬列著作,抓到手就狂讀。這一路,他把哲學、曆史、政治經濟學等等艱深的書讀了個遍,“比如說我拿一本黑格爾,非常枯燥也會去看,甚至還不止看一遍,不管讀不讀得懂。” 到大學,他囫囵吞棗的“亂讀”時代結束,開始系統地消化整理之前的營養。

“我有更多的時間來看我想看的書,除了上曆史系的課,我還去上世界經濟、國際關系的課。在社科院的六七年,我也大量閱讀——這些都成了我後來做新聞工作最重要的後盾。”

時代造就他們的遺憾,卻也造就了厚積薄發下的輝煌。在曹景行看來,這種經驗是一個時代的普遍經驗,而“現在的年輕人很難有這種心态和環境”。曹景行将沉澱的智慧一點點釋放,也适時補充新的資訊和知識。在媒體眼中,他是新時代的“知道分子”,以獨特的真知灼見走在時代前列。

欄目主編:張武 文字編輯:宋慧 題圖來源:曹景行微網誌 圖檔編輯:邵競

來源:作者:都市快報