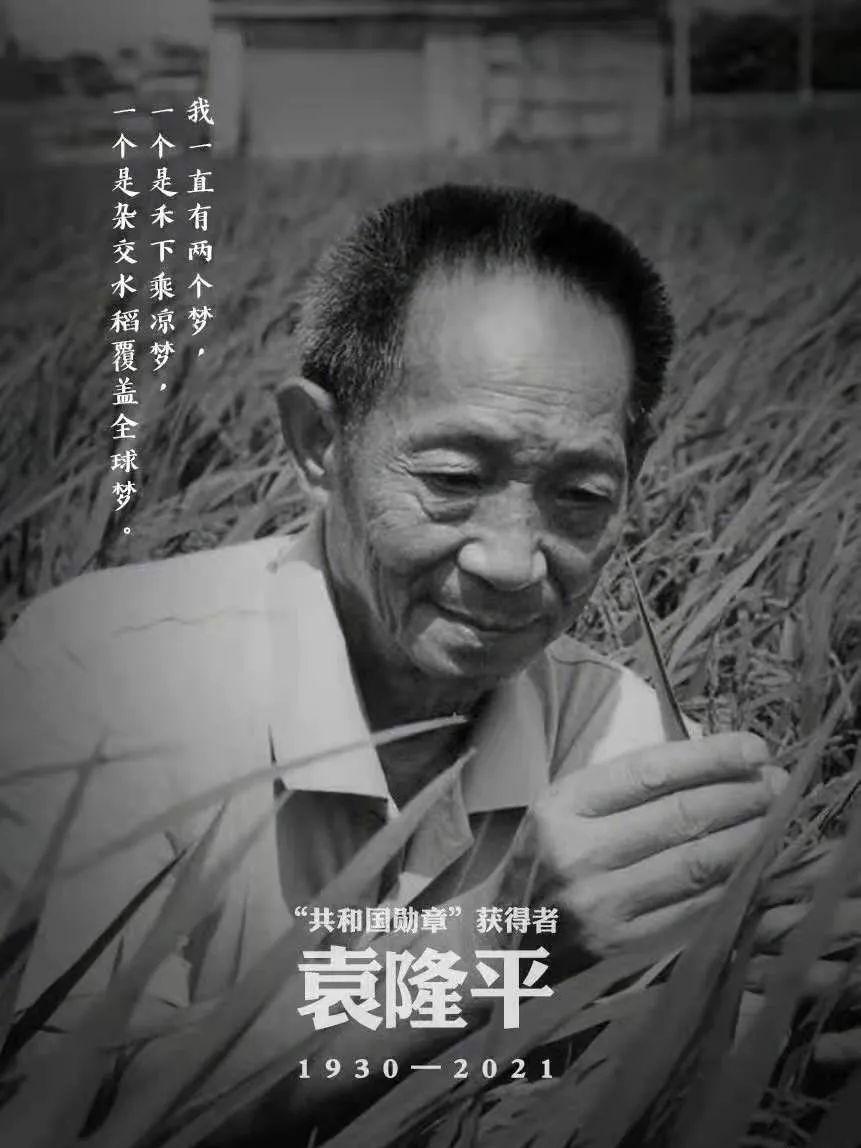

2021年5月22日13時07分,中國工程院院士、國家雜交水稻工程技術研究中心主任、中國人民政治協商會議湖南省委原副主席袁隆平在長沙因多器官衰竭去世,享年91歲。1

"袁隆平是個真正的農民。這是中國科學技術獎委員會的評價。"他看起來更像是一個真正的湖南農民。這是農民朋友的贊美。他曾經說過,"我不在家的測試場,不在測試場,在去測試場的路上。正如所看到的,袁老總是把稻田的形象拉到褲腿下,無論是播種季節還是收獲季節。在新中國成立70周年之際,袁隆平被授予共和國勳章。但甚至在獲得國家最高榮譽的那天,袁老也下去檢查"第三代雜交水稻"播種情況,拿着大米說:"花很好。成就和榮譽的背後,是腳踏實地的奮鬥,敢于争先的創新,是執着的奉獻。

1

與許多人不同的是,深色皮膚的袁隆平不是農民。他的父親袁興麗畢業于東南大學,曾在國民政府任職,他的母親是教會學校的一名受過高等教育的學生,英語說得非常流利。袁隆平1930年出生于北平協和醫院,父親給他取名"龍平"。

成年前,袁隆平随家人從北平到天津,江西到湖北,重慶到南京。這個年輕人不知道該怎麼想他,活潑又淘氣。看到祖母的水煙袋咕噜咕噜地咕噜咕噜地喝了一口,他好奇地喝了一口,說不出話來。奶奶撞到他,打了他的頭。兄弟姐妹們,數着自己最頑皮的,在重慶看書的時候,一擊一響空襲警報響起,跑到嘉陵江遊泳。隻是碰巧被父親用望遠鏡看到,家裡是一頓美餐。

袁隆平在母親的懷裡

當時他讀了,也都饒有興趣。喜歡在嚴肅上,不喜歡在敷衍了事。有一次在數學課上,老師說"消極積極",袁隆平對抱歉,問老師:"為什麼消極積極?老師說:"你不用擔心那麼多,你隻要把公式寫下來就行了。袁隆平覺得記起這麼傻的記憶是不合理的,突然對數學失去了興趣。

有意思的是,多年後,他和數學家吳文軍同時獲得了第一屆國家最高科學技術獎,袁隆平向吳文軍提出了這件事,吳文軍笑道:"是因為好奇,我想了解真相,是以學習數學。他笑道:"你還是不錯的,正視困難,我不懂得放棄!"

抗日戰争期間,從一個城市到另一個城市,年輕的袁隆平雖然沒有意識到生計的艱辛,卻玩了很多心,但每次看到日本飛機頭頂,看到一家人沿路逃生,像一個蔬菜中國人,看到饑餓、饑荒和充滿瘡痍的土地, 他内心最深處的心将永遠是一陣陣痛苦。

多年後,回想起在逃跑時看到的血淋淋的屍體,他的心會緊繃起來。同時,年紀越小的他也明白了肉食弱的道理。

"一個國家别無選擇,隻能強大,如果它不被羞辱。

2

說起學習農業,這是一個美麗的誤解。國小一年級時,老師帶着全班同學參觀了一座資本主義花園,果園,桃子梅香,五顔六色的花朵鋪平了道路,一串鮮豔的水晶葡萄挂在葡萄藤上。在袁隆平眼裡,這簡直就是一個童話世界。

後來,他看了卓别林的電影《摩登時代》,隻見窗外挂着的葡萄,卓别林伸手去撿吃,口渴了,叫了一頭牛到門口,馬上就可以喝新鮮了。當時袁隆平覺得學習農業很開心。

直到真正了解了農夫的辛勤勞動,才發現事實并非如此:"我的天性是自由和松散的,向往的一切都是田園詩般的美,農藝之美,看到資本主義的園林是那麼的美,想着以後能在其中工作,真正學習農業,知道土地是多麼的艱難。"

上中學的時候,袁隆平真的足夠自由和松弛。被子不認真堆疊,晨練不愛。喜歡受試者測試90,不喜歡測試60。1947年,湖北省召開省級運動會,他趕緊報名。老師看了看:"你太小了,回去吧!"球隊被選中了,在結果開始之前,他沒有上課,偷偷溜進了球隊。當他到達比賽時,老師微笑着說:"現在你在這裡,走吧。"我沒想到會這樣,他在預賽中獲得了100米和400米的前兩個第一,并赢得了兩枚銀牌。

申請大學時,袁隆平想起了小時候向往的田地,對父母說:"我想學農業。媽媽聽了,吃了一驚:"傻孩子,農民多苦啊,你覺得好玩嗎?"袁龍平能不能活着學習,說出大道理:"吃是天下第一件大事,不學農業,人類是怎麼生存的?""

最後,他的父親尊重了他的選擇。

走進學校,參觀了真正的農場,看到黃土的面孔回到了農民身邊,耕作環境惡劣,袁隆平才意識到"田地之美"是純粹的想象。幸運的是,在那個年紀,他雄心勃勃,看到了農民生存的痛苦,然後暗中決心為這個國家的農民做點什麼。

袁隆平大專文憑

袁隆平研究遺傳育種。一有時間,他就跑到圖書館,讀了大量的中外農業雜志。在廣泛的閱讀中,他接觸到了孟德爾和摩根的遺傳學。每次遇到不了解的部分,就去找老師尋求建議。當時,他沒有意識到正是這次通路,為他未來的成就,打下了堅實的基礎。

3

畢業後,袁隆平被配置設定到安江農業學校任教。農場學校位于一個偏僻的地方,他離開了,上司告訴他:"同學們,那裡比較偏僻,一盞孤獨的燈為生活,可以做好心理準備。"

給安江一個眼神,其實并沒有想象中那麼糟糕。遠離城市,山水秀麗,不染塵,校外有河流流過,隻是可以遊泳。在到達安江之前,袁隆平花了一個月的工資買了一把小提琴。為了能夠為自己創造一點快樂和樂趣。

出乎意料的是,1960年,大饑荒來了。在困難時期,我們用"雙蒸法"吃飯。将米飯蒸兩次,然後放上蘇打水,蒸一大碗米飯。能進肚子,根本無法抗拒。袁隆平一生都忘不了饑餓的痛苦和恐懼:"剛吃完飯,餓了,一天一夜想吃。有時它被鼻涕蟲取代,你吃得越多,你就越餓。根本吃不飽,腳軟軟無力。冬天到傍晚,睡着烤熱腳,放進被子裡面,很冷,到第二天早上起床或冷。沒有食物就沒有能量。這是非常艱難的一天。"

這場饑荒,讓袁隆平立下了一個崇高的、畢生的志向:必須解決中國人的糧食安全問題。

在此之前,隆平做了一些研究。當時,它通常用于指蘇聯李森科的"無性雜交",需要明确的是嫁接。袁隆平将蕃茄嫁接到馬鈴薯上,第一年,馬鈴薯從土裡挖出來,蕃茄在莖上收獲,取得了巨大的成功。到第二年,收獲的種子被種在地上,當然沒有種植新物種。但在1957年,袁隆平在《參考新聞》上看到一篇報道,DNA雙螺旋結構的遺傳密碼獲得了諾貝爾獎。

他立刻想到了孟德爾和摩根的遺傳學。

意識到這是真正的科學,他自費去了北京,找了一位遺傳學家,并詢問了國外遺傳學的發展情況。這讓他意識到,使用遺傳理論進行育種實驗是可能的。起初,他想研究蕃薯,結果村民告訴他:"誰每天吃,那就是米飯,吃不忍饑,吃不了飯或吃米飯。"

袁隆平覺得有道理,呆在農科學院圖書館,讀了很多外國資料和期刊。這才知道,美國、墨西哥等國雜交高粱、雜交玉米已經開始生産,隻是水稻雜交技術尚未突破。

好吧,那就專攻米飯吧。

4

1961年7月的一天,袁隆平到農校的試驗場選種。不經意間,他發現了一種名為"立雞"的水稻植物。尖峰很大,顆粒很滿。袁隆平親手摘了一顆尖刺,有多達230粒藥丸!袁隆平想,如果這種植物能夠儲存和培育,難道不能增加無數糧食的産量嗎?

第二年春天,他播下了種子,結果非常失望,看了一眼,又高又矮,沒有一株植物比最早的水稻好。失望的袁隆平琢磨着這個謎團,研究了試驗田中水稻植株的比例,最後得出了一個結論:水稻具有雜交的優勢,即鶴群的水稻,是天然雜交水稻。既然天然雜交水稻具有這樣的生長優勢,那麼人工雜交水稻,就必須能夠大量增加産量。

袁隆平看到了天然水稻,對理論提出了質疑。他拜訪了專家,翻遍了資訊,最後确定這種增長優勢可以手動使用。要利用這一優勢,第一步就是尋找"天然男性不育稻"。

1964年夏天,袁隆平踏上了漫長的水稻狩獵之旅。每天早餐後,他下到田裡,帶了兩個水壺,兩個鋤頭,找了4個.m回家。太陽上面,下面的水泡,吃得不好,很快發展成胃腸道疾病。即便如此,他也沒有放棄尋找。這種搜尋,可謂是一針在大海撈針,用5倍放大鏡,一株植物看水稻植物。理論上找到它的機率是五萬分之一。有時發現胃痛,身體抽搐,袁隆平還在堅持。

半個月的苦戰,近14萬株水稻植物觀察,發現了第一株,袁隆平堅定了自己的信念。連續兩年,在觀察了數十萬株水稻植物後,他和他的學生和妻子終于發現了六隻雄性不育水稻。在"雄性不育系統"成功栽培後,1966年2月,袁隆平在中國科學院學報《科學通報》上發表了他的第一篇論文《水稻雄性不育》,探讨了水稻雜交的基礎。

論文手稿

5

文化大革命期間,袁隆平因其論文而受到中央政府的極大關注,他對水稻雜交的研究沒有受到影響。

袁隆平成立了研究小組。經過反複栽培雄性不育,700株幼苗進入安江試驗場。袁隆平每天都期待着全隊的汗水凝固的結果,但沒人想到,1968年5月18日晚上,突然出現了人為毀壞的幼苗。大雨過後,袁隆平怕幼苗被破壞,第二天早上去試驗場,結果一看,所有的幼苗都被拔掉了!

就在絕望中,袁隆平在井裡發現了五棵冉冉升起的幼苗,跳下去搶救。

如果沒有這五棵剩下的幼苗,袁隆平和全體員工四年的辛勤勞動,早就一發一發一發。直到今天,誰摧毀了幼苗仍然是一個懸而未決的案件。

後來,袁隆平的學生在接受采訪時說:"我覺得應該是行業的人來做的,對方甚至連根拔起去摧毀,很聰明,一點點機會也不想離開他。"

6

1968年,袁隆平帶着兩個學生從北到南,從河北到海南,七個春節沒有回家,開始了一個耗時的育種實驗。然而,無論他們多麼努力,多麼努力,結果總是令人讨厭的。

袁隆平意識到,雜交實驗中使用的材料是栽培水稻,親緣關系太近,遺傳特征會下降,野生稻應該被替換。最終,在海南,他們找到了一條完美的男性不育症。袁隆平稱它為"野生"。

它成為所有雜交水稻的母親。

1973年,經過連續育種,袁隆平和他的團隊終于培育出一批長生雜交水稻。我們可以收割水稻的那天,每個人都傻傻的。整批雜交米,大米不多,稭稈很高。

袁隆平并不着急:"表面上看,我們失敗了,但本質上,我們成功了。長稻或稭稈,隻是技術問題,至少現在能夠證明雜交優勢可以完全實作,是以我們應該不放棄。"

海南省三亞市發現野稻"野草"的場景

一句話是有力的,研究項目仍在繼續。對于袁隆平來說,有困難,那是理所當然的,沒有容易成功這樣的事情。他沒有多說什麼,盡管心存疑慮,他還是繼續埋頭栽。一年後,新種子證明所有的努力都沒有白費,雜交優勢轉移到了水稻身上。每英畝産量增加了50-100公斤。

1974年,袁隆平成為中國第一個強勢優勢組合"南遊2"。這兩個季節的米産量都比傳統大米多30%以上。然後,他設計了新的栽培模式和花粉捕獲器,将種子産量提高了近八倍。

1976年,全國大面積試驗雜交水稻,雜交水稻208萬畝,增産20%以上。雜交水稻的面積迅速擴大,到1988年,該國一半的稻田種植了雜交水稻。近10年來,國家累計種植袁隆平雜交水稻10.5億畝,為我國水稻産量和收入增長做出了巨大貢獻。

袁隆平榮獲中國第一項特殊發明獎。

7

在攻克了"三系雜交"之後,他還開發了"雙系雜交",年複一年地被困在田間,水稻産量從600公斤起,提到700、900、1000...遠遠落後于世界其他地區。

在他的啟發下,全國各地出現了更多優秀的雜交水稻。根據國際水稻研究所的資料,中國58%的稻田是雜交的,而美國為40%,東南亞幾個國家的平均比例約為8%。難怪有人說袁隆平用雜交水稻技術養活了近2億人。

小行星以他的名字命名,以色列的世界糧食獎和狼獎也頒發給他。二十三個國際獎項,無數的科學頭銜,日益高的聲譽,越來越多的贊譽都聚集在他的名字中。袁隆平說:"在雜交水稻方面,我做了一些工作,但最終的結果是廣大科技人員和基層群衆齊心協力,功勞不能隻歸于我一個人。我隻是為中餐做了貢獻,其他的贊美,我無法接受。"

在早年的"面對面"節目中,記者問他:"是什麼動力讓你不斷克服困難,一次又一次地增加産量,你不覺得累?"

袁隆平路:"追求事業在苦澀中快樂,農業科技工作很苦,整天在陽光下,在泥濘中的泥濘中。因為有希望,才會從好的品種中走出來,是以在苦澀中快樂。如果沒有希望,盲目漫無目的,就沒有樂趣。"

袁隆平的希望是,他的腋下騎着酷夢:大米有高粱那麼高,米穗有一英尺多,兩英尺長,種子、花生這麼大,能坐在米飯下面降溫。他說他會繼續這樣做,除非他看不見或走路。

對他來說,在現場工作是重中之重。有一次,一個專欄為他制作了一部很棒的紀錄片。當記者來接受采訪時,他被問到自己的感受。袁隆平抽了一根煙,淡淡地說:"我沒看,也沒想看,看那太費時了,我大部分時間都要去田野。"

8

作為國寶人物,袁隆平從未有過架子。2016年,他獲得了第一屆魯志和獎——世界文明獎,感謝你讀了第二頁,報紙卡住了,翻過來,袁隆平喃喃地說了一句"麻煩已死"。這句話被麥克風放大了,每個人都被他的真實本性逗樂了。

盧志和獎金超過1700萬元,元龍平全部支援農業發展。事後,有西方媒體的考核,他穿着西裝領獎,但500元。這些都是他穿的昂貴衣服。他下場時穿的Polo衫,45塊錢,腳上的鞋子更好,不超過200元。

2001年,袁隆平被香港中文大學授予榮譽理學博士學位。平時穿得很随意,他不牽着腰帶,為了參加正式場合,他和同行在街上買了一條領帶。同伴們勸他買一件商品,他太貴了,拒不肯買,把他的同伴拉到地上攤位,買了一條20港币的領帶。

出生于饑荒年代的湖南農民曹洪球在種植雜交水稻後變得富有。出于對袁隆平的感激和尊重,有必要為他制作一尊韓白玉的雕像。他給袁隆平寫了一封信,希望能得到他的照片。

袁隆平回信說:"我對你有這種感覺,但為人民為國家做貢獻是正确的。至于雕像,我受不了你的愛。我希望你尊重我的意見,我不能給你發照片。"

9

每天都有大米,但在袁隆平的世界裡,大米并不是唯一的。排球、遊泳、小提琴一直是袁隆平多年來最愛的三件事。

人們很無聊,不活着。排球和遊泳是袁隆平健身的最佳方式。在他70多歲的時候,他在田野裡走得比年輕人還快。至于小提琴,它是用來培養身心的。

2017年,袁隆平的水稻增速令人鼓舞,再次創下産量紀錄。他說:"以前生活水準差,我們是追求高産高産的,現在糧食越來越多,我們不僅要增加産量,品質應該越來越好。有人問他打算什麼時候退休。袁隆平微微一笑,一切都在默默無聞。

2021年5月22日,袁老永遠離開了我們。官方《人民日報》在懷舊文章中寫道:袁龍平時說自己有兩個夢想,一個是騎寒夢,二是雜交水稻覆寫全球夢。如今,高産稻米的夢想已成為現實,雜交水稻在印度、越南、菲律賓、美國、巴西等國種植。為了實作夢想,袁老和科學家一直在努力,從不停歇探索的步伐。

袁隆平去世後,人們紛紛哀悼,有網友哀歎:"我中午就把飯菜都吃完了。"

袁老一路走來

作者:杜公子,授權公衆号"一天一次"(微信ID:yryd15)授權轉載,有删節。