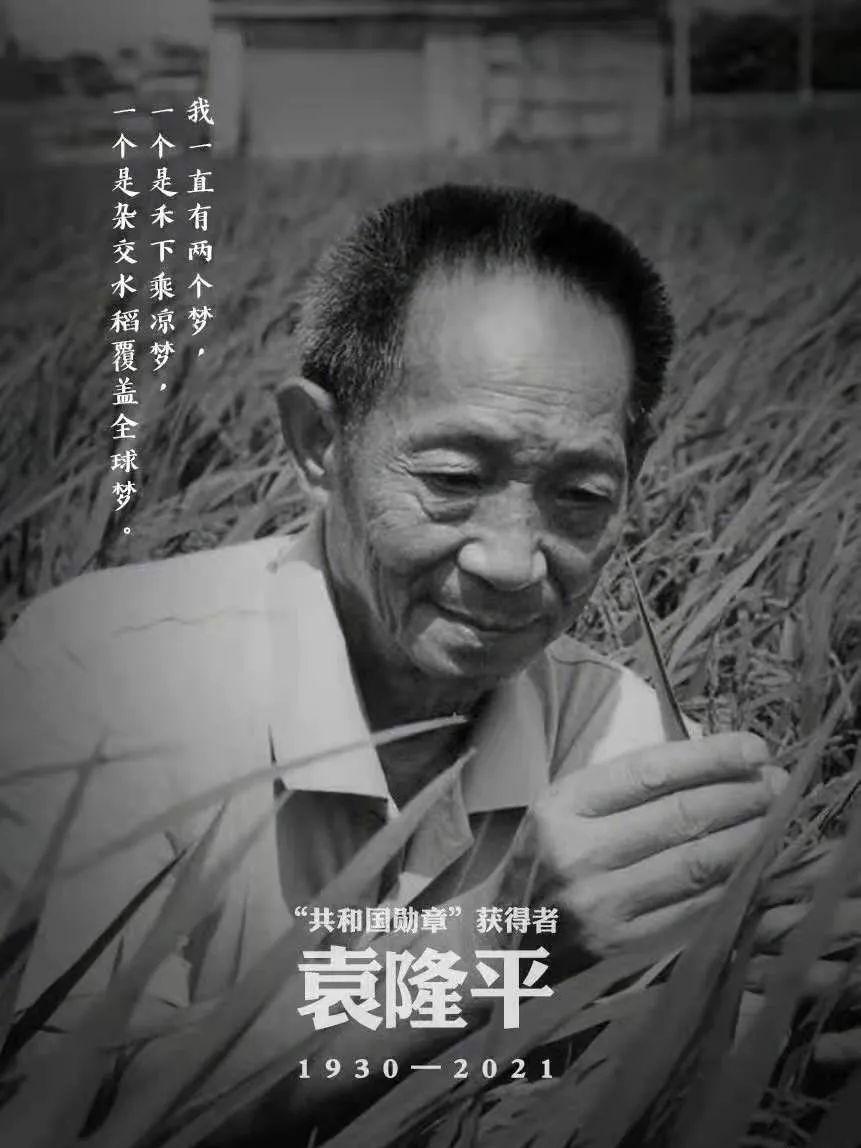

2021年5月22日13时07分,中国工程院院士、国家杂交水稻工程技术研究中心主任、中国人民政治协商会议湖南省委原副主席袁隆平在长沙因多器官衰竭去世,享年91岁。1

"袁隆平是个真正的农民。这是中国科学技术奖委员会的评价。"他看起来更像是一个真正的湖南农民。这是农民朋友的赞美。他曾经说过,"我不在家的测试场,不在测试场,在去测试场的路上。正如所看到的,袁老总是把稻田的形象拉到裤腿下,无论是播种季节还是收获季节。在新中国成立70周年之际,袁隆平被授予共和国勋章。但甚至在获得国家最高荣誉的那天,袁老也下去检查"第三代杂交水稻"播种情况,拿着大米说:"花很好。成就和荣誉的背后,是脚踏实地的奋斗,敢于争先的创新,是执着的奉献。

1

与许多人不同的是,深色皮肤的袁隆平不是农民。他的父亲袁兴丽毕业于东南大学,曾在国民政府任职,他的母亲是教会学校的一名受过高等教育的学生,英语说得非常流利。袁隆平1930年出生于北平协和医院,父亲给他取名"龙平"。

成年前,袁隆平随家人从北平到天津,江西到湖北,重庆到南京。这个年轻人不知道该怎么想他,活泼又淘气。看到祖母的水烟袋咕噜咕噜地咕噜咕噜地喝了一口,他好奇地喝了一口,说不出话来。奶奶撞到他,打了他的头。兄弟姐妹们,数着自己最顽皮的,在重庆看书的时候,一击一响空袭警报响起,跑到嘉陵江游泳。只是碰巧被父亲用望远镜看到,家里是一顿美餐。

袁隆平在母亲的怀里

当时他读了,也都饶有兴趣。喜欢在严肃上,不喜欢在敷衍了事。有一次在数学课上,老师说"消极积极",袁隆平对抱歉,问老师:"为什么消极积极?老师说:"你不用担心那么多,你只要把公式写下来就行了。袁隆平觉得记起这么傻的记忆是不合理的,突然对数学失去了兴趣。

有意思的是,多年后,他和数学家吴文军同时获得了第一届国家最高科学技术奖,袁隆平向吴文军提出了这件事,吴文军笑道:"是因为好奇,我想了解真相,所以学习数学。他笑道:"你还是不错的,正视困难,我不懂得放弃!"

抗日战争期间,从一个城市到另一个城市,年轻的袁隆平虽然没有意识到生计的艰辛,却玩了很多心,但每次看到日本飞机头顶,看到一家人沿路逃生,像一个蔬菜中国人,看到饥饿、饥荒和充满疮痍的土地, 他内心最深处的心将永远是一阵阵痛苦。

多年后,回想起在逃跑时看到的血淋淋的尸体,他的心会紧绷起来。同时,年纪越小的他也明白了肉食弱的道理。

"一个国家别无选择,只能强大,如果它不被羞辱。

2

说起学习农业,这是一个美丽的误解。小学一年级时,老师带着全班同学参观了一座资本主义花园,果园,桃子梅香,五颜六色的花朵铺平了道路,一串鲜艳的水晶葡萄挂在葡萄藤上。在袁隆平眼里,这简直就是一个童话世界。

后来,他看了卓别林的电影《摩登时代》,只见窗外挂着的葡萄,卓别林伸手去捡吃,口渴了,叫了一头牛到门口,马上就可以喝新鲜了。当时袁隆平觉得学习农业很开心。

直到真正理解了农夫的辛勤劳动,才发现事实并非如此:"我的天性是自由和松散的,向往的一切都是田园诗般的美,农艺之美,看到资本主义的园林是那么的美,想着以后能在其中工作,真正学习农业,知道土地是多么的艰难。"

上中学的时候,袁隆平真的足够自由和松弛。被子不认真堆叠,晨练不爱。喜欢受试者测试90,不喜欢测试60。1947年,湖北省召开省级运动会,他赶紧报名。老师看了看:"你太小了,回去吧!"球队被选中了,在结果开始之前,他没有上课,偷偷溜进了球队。当他到达比赛时,老师微笑着说:"现在你在这里,走吧。"我没想到会这样,他在预赛中获得了100米和400米的前两个第一,并赢得了两枚银牌。

申请大学时,袁隆平想起了小时候向往的田地,对父母说:"我想学农业。妈妈听了,吃了一惊:"傻孩子,农民多苦啊,你觉得好玩吗?"袁龙平能不能活着学习,说出大道理:"吃是天下第一件大事,不学农业,人类是怎么生存的?""

最后,他的父亲尊重了他的选择。

走进学校,参观了真正的农场,看到黄土的面孔回到了农民身边,耕作环境恶劣,袁隆平才意识到"田地之美"是纯粹的想象。幸运的是,在那个年纪,他雄心勃勃,看到了农民生存的痛苦,然后暗中决心为这个国家的农民做点什么。

袁隆平大专文凭

袁隆平研究遗传育种。一有时间,他就跑到图书馆,读了大量的中外农业杂志。在广泛的阅读中,他接触到了孟德尔和摩根的遗传学。每次遇到不理解的部分,就去找老师寻求建议。当时,他没有意识到正是这次访问,为他未来的成就,打下了坚实的基础。

3

毕业后,袁隆平被分配到安江农业学校任教。农场学校位于一个偏僻的地方,他离开了,领导告诉他:"同学们,那里比较偏僻,一盏孤独的灯为生活,可以做好思想准备。"

给安江一个眼神,其实并没有想象中那么糟糕。远离城市,山水秀丽,不染尘,校外有河流流过,只是可以游泳。在到达安江之前,袁隆平花了一个月的工资买了一把小提琴。为了能够为自己创造一点快乐和乐趣。

出乎意料的是,1960年,大饥荒来了。在困难时期,我们用"双蒸法"吃饭。将米饭蒸两次,然后放上苏打水,蒸一大碗米饭。能进肚子,根本无法抗拒。袁隆平一生都忘不了饥饿的痛苦和恐惧:"刚吃完饭,饿了,一天一夜想吃。有时它被鼻涕虫取代,你吃得越多,你就越饿。根本吃不饱,脚软软无力。冬天到傍晚,睡着烤热脚,放进被子里面,很冷,到第二天早上起床或冷。没有食物就没有能量。这是非常艰难的一天。"

这场饥荒,让袁隆平立下了一个崇高的、毕生的志向:必须解决中国人的粮食安全问题。

在此之前,隆平做了一些研究。当时,它通常用于指苏联李森科的"无性杂交",需要明确的是嫁接。袁隆平将西红柿嫁接到马铃薯上,第一年,马铃薯从土里挖出来,西红柿在茎上收获,取得了巨大的成功。到第二年,收获的种子被种在地上,当然没有种植新物种。但在1957年,袁隆平在《参考新闻》上看到一篇报道,DNA双螺旋结构的遗传密码获得了诺贝尔奖。

他立刻想到了孟德尔和摩根的遗传学。

意识到这是真正的科学,他自费去了北京,找了一位遗传学家,并询问了国外遗传学的发展情况。这让他意识到,使用遗传理论进行育种实验是可能的。起初,他想研究红薯,结果村民告诉他:"谁每天吃,那就是米饭,吃不忍饥,吃不了饭或吃米饭。"

袁隆平觉得有道理,呆在农科学院图书馆,读了很多外国资料和期刊。这才知道,美国、墨西哥等国杂交高粱、杂交玉米已经开始生产,只是水稻杂交技术尚未突破。

好吧,那就专攻米饭吧。

4

1961年7月的一天,袁隆平到农校的试验场选种。不经意间,他发现了一种名为"立鸡"的水稻植物。尖峰很大,颗粒很满。袁隆平亲手摘了一颗尖刺,有多达230粒药丸!袁隆平想,如果这种植物能够保存和培育,难道不能增加无数粮食的产量吗?

第二年春天,他播下了种子,结果非常失望,看了一眼,又高又矮,没有一株植物比最早的水稻好。失望的袁隆平琢磨着这个谜团,研究了试验田中水稻植株的比例,最后得出了一个结论:水稻具有杂交的优势,即鹤群的水稻,是天然杂交水稻。既然天然杂交水稻具有这样的生长优势,那么人工杂交水稻,就必须能够大量增加产量。

袁隆平看到了天然水稻,对理论提出了质疑。他拜访了专家,翻遍了信息,最后确定这种增长优势可以手动使用。要利用这一优势,第一步就是寻找"天然男性不育稻"。

1964年夏天,袁隆平踏上了漫长的水稻狩猎之旅。每天早餐后,他下到田里,带了两个水壶,两个锄头,找了4个.m回家。太阳上面,下面的水泡,吃得不好,很快发展成胃肠道疾病。即便如此,他也没有放弃寻找。这种搜索,可谓是一针在大海捞针,用5倍放大镜,一株植物看水稻植物。理论上找到它的概率是五万分之一。有时发现胃痛,身体抽搐,袁隆平还在坚持。

半个月的苦战,近14万株水稻植物观察,发现了第一株,袁隆平坚定了自己的信念。连续两年,在观察了数十万株水稻植物后,他和他的学生和妻子终于发现了六只雄性不育水稻。在"雄性不育系统"成功栽培后,1966年2月,袁隆平在中国科学院学报《科学通报》上发表了他的第一篇论文《水稻雄性不育》,探讨了水稻杂交的基础。

论文手稿

5

文化大革命期间,袁隆平因其论文而受到中央政府的极大关注,他对水稻杂交的研究没有受到影响。

袁隆平成立了研究小组。经过反复栽培雄性不育,700株幼苗进入安江试验场。袁隆平每天都期待着全队的汗水凝固的结果,但没人想到,1968年5月18日晚上,突然出现了人为毁坏的幼苗。大雨过后,袁隆平怕幼苗被破坏,第二天早上去试验场,结果一看,所有的幼苗都被拔掉了!

就在绝望中,袁隆平在井里发现了五棵冉冉升起的幼苗,跳下去抢救。

如果没有这五棵剩下的幼苗,袁隆平和全体员工四年的辛勤劳动,早就一发一发一发。直到今天,谁摧毁了幼苗仍然是一个悬而未决的案件。

后来,袁隆平的学生在接受采访时说:"我觉得应该是行业的人来做的,对方甚至连根拔起去摧毁,很聪明,一点点机会也不想离开他。"

6

1968年,袁隆平带着两个学生从北到南,从河北到海南,七个春节没有回家,开始了一个耗时的育种实验。然而,无论他们多么努力,多么努力,结果总是令人讨厌的。

袁隆平意识到,杂交实验中使用的材料是栽培水稻,亲缘关系太近,遗传特征会下降,野生稻应该被替换。最终,在海南,他们找到了一条完美的男性不育症。袁隆平称它为"野生"。

它成为所有杂交水稻的母亲。

1973年,经过连续育种,袁隆平和他的团队终于培育出一批长生杂交水稻。我们可以收割水稻的那天,每个人都傻傻的。整批杂交米,大米不多,秸秆很高。

袁隆平并不着急:"表面上看,我们失败了,但本质上,我们成功了。长稻或秸秆,只是技术问题,至少现在能够证明杂交优势可以完全实现,所以我们应该不放弃。"

海南省三亚市发现野稻"野草"的场景

一句话是有力的,研究项目仍在继续。对于袁隆平来说,有困难,那是理所当然的,没有容易成功这样的事情。他没有多说什么,尽管心存疑虑,他还是继续埋头栽。一年后,新种子证明所有的努力都没有白费,杂交优势转移到了水稻身上。每英亩产量增加了50-100公斤。

1974年,袁隆平成为中国第一个强势优势组合"南游2"。这两个季节的米产量都比传统大米多30%以上。然后,他设计了新的栽培模式和花粉捕获器,将种子产量提高了近八倍。

1976年,全国大面积试验杂交水稻,杂交水稻208万亩,增产20%以上。杂交水稻的面积迅速扩大,到1988年,该国一半的稻田种植了杂交水稻。近10年来,国家累计种植袁隆平杂交水稻10.5亿亩,为我国水稻产量和收入增长做出了巨大贡献。

袁隆平荣获中国第一项特殊发明奖。

7

在攻克了"三系杂交"之后,他还开发了"双系杂交",年复一年地被困在田间,水稻产量从600公斤起,提到700、900、1000...远远落后于世界其他地区。

在他的启发下,全国各地出现了更多优秀的杂交水稻。根据国际水稻研究所的数据,中国58%的稻田是杂交的,而美国为40%,东南亚几个国家的平均比例约为8%。难怪有人说袁隆平用杂交水稻技术养活了近2亿人。

小行星以他的名字命名,以色列的世界粮食奖和狼奖也颁发给他。二十三个国际奖项,无数的科学头衔,日益高的声誉,越来越多的赞誉都聚集在他的名字中。袁隆平说:"在杂交水稻方面,我做了一些工作,但最终的结果是广大科技人员和基层群众齐心协力,功劳不能只归于我一个人。我只是为中餐做了贡献,其他的赞美,我无法接受。"

在早年的"面对面"节目中,记者问他:"是什么动力让你不断克服困难,一次又一次地增加产量,你不觉得累?"

袁隆平路:"追求事业在苦涩中快乐,农业科技工作很苦,整天在阳光下,在泥泞中的泥泞中。因为有希望,才会从好的品种中走出来,所以在苦涩中快乐。如果没有希望,盲目漫无目的,就没有乐趣。"

袁隆平的希望是,他的腋下骑着酷梦:大米有高粱那么高,米穗有一英尺多,两英尺长,种子、花生这么大,能坐在米饭下面降温。他说他会继续这样做,除非他看不见或走路。

对他来说,在现场工作是重中之重。有一次,一个专栏为他制作了一部很棒的纪录片。当记者来接受采访时,他被问到自己的感受。袁隆平抽了一根烟,淡淡地说:"我没看,也没想看,看那太费时了,我大部分时间都要去田野。"

8

作为国宝人物,袁隆平从未有过架子。2016年,他获得了第一届鲁志和奖——世界文明奖,感谢你读了第二页,报纸卡住了,翻过来,袁隆平喃喃地说了一句"麻烦已死"。这句话被麦克风放大了,每个人都被他的真实本性逗乐了。

卢志和奖金超过1700万元,元龙平全部支持农业发展。事后,有西方媒体的考核,他穿着西装领奖,但500元。这些都是他穿的昂贵衣服。他下场时穿的Polo衫,45块钱,脚上的鞋子更好,不超过200元。

2001年,袁隆平被香港中文大学授予荣誉理学博士学位。平时穿得很随意,他不牵着腰带,为了参加正式场合,他和同行在街上买了一条领带。同伴们劝他买一件商品,他太贵了,拒不肯买,把他的同伴拉到地上摊位,买了一条20港币的领带。

出生于饥荒年代的湖南农民曹洪球在种植杂交水稻后变得富有。出于对袁隆平的感激和尊重,有必要为他制作一尊韩白玉的雕像。他给袁隆平写了一封信,希望能得到他的照片。

袁隆平回信说:"我对你有这种感觉,但为人民为国家做贡献是正确的。至于雕像,我受不了你的爱。我希望你尊重我的意见,我不能给你发照片。"

9

每天都有大米,但在袁隆平的世界里,大米并不是唯一的。排球、游泳、小提琴一直是袁隆平多年来最爱的三件事。

人们很无聊,不活着。排球和游泳是袁隆平健身的最佳方式。在他70多岁的时候,他在田野里走得比年轻人还快。至于小提琴,它是用来培养身心的。

2017年,袁隆平的水稻增速令人鼓舞,再次创下产量纪录。他说:"以前生活水平差,我们是追求高产高产的,现在粮食越来越多,我们不仅要增加产量,质量应该越来越好。有人问他打算什么时候退休。袁隆平微微一笑,一切都在默默无闻。

2021年5月22日,袁老永远离开了我们。官方《人民日报》在怀旧文章中写道:袁龙平时说自己有两个梦想,一个是骑寒梦,二是杂交水稻覆盖全球梦。如今,高产稻米的梦想已成为现实,杂交水稻在印度、越南、菲律宾、美国、巴西等国种植。为了实现梦想,袁老和科学家一直在努力,从不停歇探索的步伐。

袁隆平去世后,人们纷纷哀悼,有网友哀叹:"我中午就把饭菜都吃完了。"

袁老一路走来

作者:杜公子,授权公众号"一天一次"(微信ID:yryd15)授权转载,有删节。