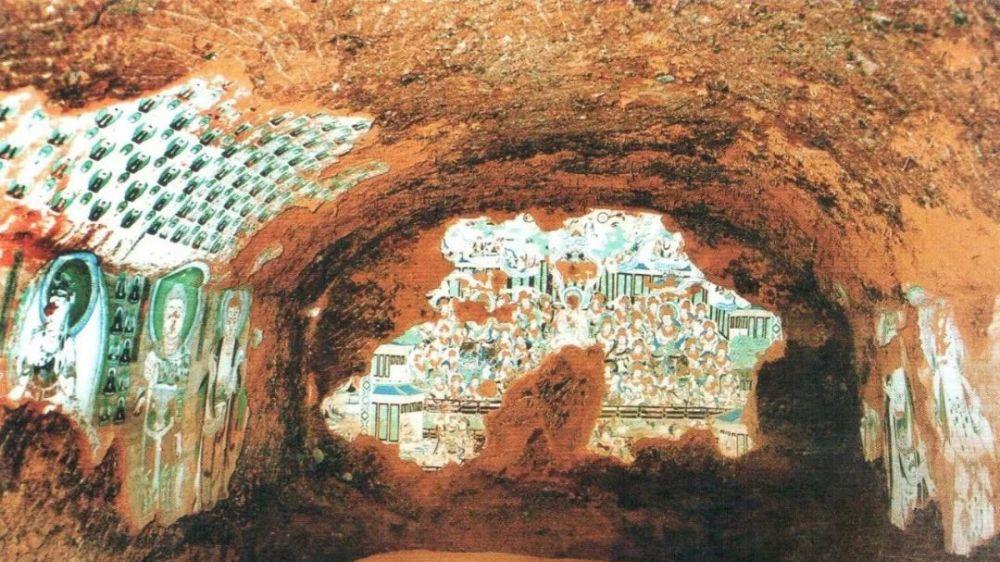

阿艾石窟的藝術風格完全是受距西域最近的敦煌莫高窟的影響。隋代至盛唐是莫高窟的繁盛和輝煌時期,也是莫高窟造窟最多時期。從壁畫藝術講,莫高窟唐代前期壁畫從内容到形式都有了劃時代的變化。其中經變畫的成熟是最顯著的成就。莫高窟的經變畫是在隋代雛形的基礎上發展起來的。經變畫是一部經繪制一幅壁畫的巨型結構。唐代前期經變畫主要有:《阿彌陀經變》、《法華經變》、《觀無量壽經變》、《彌勒經變》、《維摩诘經變》、《東方藥師經變》、《涅變》等。阿艾石窟的《觀無量壽經變》與莫高窟的《觀無量壽經變》非常相似,後者是前者的範本。敦煌莫高窟盛唐時期有《觀無量壽經變》二十餘鋪。其171、172、148窟的《觀無量壽經變》場面最大、繪制的最精美,是該類壁畫的代表。

阿艾石窟的《觀無量壽經變》與這些窟的壁畫有許多相同之處。首先,總體構圖是采用了“中堂”配左右條幅的方式。在中央的淨土下邊繪“九品往生”,形成了凹字形。這是敦煌創造的一種獨特的構圖形式,“是藝術家慘淡經英出新意于法度之中而創造出來的。” 中堂配左右條幅,應是中原流行的一種藝術形式,但作為佛教石窟壁畫的構圖形式,恐是敦煌的首創。根據敦煌盛唐時期《觀無量壽經變》的構圖模式,也可以為阿艾石窟的年代劃分提供對比的依據。阿艾石窟壁畫的人物造型,也完全是敦煌莫高窟的翻版。敦煌唐代人物一改北朝時期富于想象和誇張的風格,而是注重寫實。人物造型與現實生活非常貼近,真實反映了唐代社會生活的面貌。敦煌唐代人物造型“以比例适度、面相豐腴、體态健美、莊嚴沉靜為造型風格特點。”宋代董論唐代繪畫時有一段論述:“人物豐濃,肌勝于骨,……此固唐世所尚,嘗見諸說太真妃豐肌秀骨,今見于畫亦肌勝于骨,昔韓公言曲眉豐頰,便知唐人所尚以肥為美。”所記的就是盛唐然成風的社會審美風尚。敦煌壁畫和出土唐代文物中的人物莫不如此。阿艾石窟的人物造型與此毫無二緻。

隋唐中原佛教藝術造型上的另一個特點是菩薩都具有女性的風韻。菩薩本無性别,裸露的上身為男性的胸膛,但意态婉約,神韻妩媚,頗具女性風姿。菩薩高盤發髻,佩帶宮嫔的钏飾,身着貴婦人的羅裙,帔錦帛,一副嬌媚的姿态。唐代畫家韓幹在長安道政坊寶應寺畫佛畫“寺中釋梵天女,悉齊公妓小小等寫真也。” 宋道成論曰:“造像梵相,宋齊間皆唇厚鼻隆目長頤豐,梃然丈夫之相。自唐來筆工皆端嚴柔弱似妓女之貌,故今人誇宮娃如菩薩也。”

阿艾石窟壁畫中的菩薩都具有這些特點。《觀無量壽經變》中的四十二身菩薩,個個豐面碩腮、身姿婀娜、體态綽約,頭飾、服裝都與敦煌盛唐壁畫一樣。特别是“九品往生”中三身菩薩着羅裙、披帛帶,宛如姗姗而行的麗人。阿艾石窟兩側壁的文殊菩薩、觀音菩薩也頗具上述的柔媚風韻。尤其是左側壁坐在蓮座上的文殊菩薩,身軀微側,肌肉白瓞手指纖細宛然一身秀麗的倩女。唐代菩薩的飾物,璎珞、項環、臂钏華貴繁褥。阿艾石窟兩側壁的菩薩的項環下接連圓形寶珠飾物,與敦煌103窟《法華經變》中的菩薩所飾完全一樣。唐代佛教壁畫采用傳統的中原線描法,莫高窟唐代壁畫的線有起稿線、定型線、提神線和裝飾線等。阿艾石窟壁畫的線描使用的就是敦煌的線描技法。特别是定型線運用的十分流暢。右壁的觀音菩薩的衣紋線條用筆灑脫,氣韻貫通,具有相當的功力。

阿艾石窟壁畫敷彩的主體格調比較淡雅。《觀無量壽經變》人物的頭冠和項環可能是敷金,已被後人剝掉。佛和菩薩的頭光有白色和石綠兩種,帔帛用較淡的石青,隻是少數菩薩的裙褲用赭石色勾勒,總的色調以石綠占主導,顯得素淡平和。經變畫的建築是用赭石色畫出窗框和攔。整個經變畫的格調與敦煌莫高窟112、148、166、217窟非常近似。可能阿艾石窟壁畫沒有使用銀珠一類可以氧化的顔料,沒有肌肉發深色的人物,但是與敦煌唐代壁畫人物肌肉暈染方法是相同的。另外,阿艾石窟壁畫使用了敦煌式的疊暈方法。左壁藥師佛身上的衣紋就是同一色相的不同色度的多層疊暈。

阿艾石窟壁畫與敦煌莫高窟壁畫相似之處還有許多。如“不鼓自鳴”樂器裡的阮鹹、筝、鼓等都與敦煌的樂器毫無二緻。經變畫中的團花紋飾圖案是敦煌莫高窟唐代最流行的圖案。再如敦煌唐代繪畫采用的輪廓線描,産生透明效果,這在阿艾石窟壁畫的菩薩頭光和藥師佛的透明缽上都可以看到。阿艾石窟藥師佛的透明缽與敦煌莫高窟等322窟藥師佛所托的缽以及第334窟的“化菩薩”所托的透明缽有異曲同工之妙。

阿艾石窟壁畫中的一身盧舍那佛特别引人注目。其袈裟上繪出法界圖像,表現“三界六道”的内容。最上部左肩繪一鐘,右肩繪一鼓,象征晨鐘暮鼓時間流逝。胸前繪五身“天人說法”。腰部繪香水海中四條龍托起須彌山和大地,左右有日、月懸空,下方繪出一匹白馬。兩膝繪圓輪,内有天人與武士。左臂從上至下為結跏趺坐的天人、阿修羅、白象。右臂僅見一結跏趺坐的天人和半身白馬。與阿艾石窟相似的盧舍那佛,在庫木吐拉第9窟有一身(現已模糊不清),其年代與阿艾石窟接近。敦煌莫高窟盧舍那佛像重要的有兩處,北周第428窟的盧舍那佛最著名。

另一身在盛唐的446窟。收藏在大英博物館的敦煌絹本《報恩經變》中亦有一身盧舍那佛坐像。佛袈裟上也是繪出“三界六道”,以須彌山為中心,圍繞繪出佛、天界、人間、地獄等。盡管内容布局與阿艾石窟有較大的差異,但以須彌山為中心是共同的。據學者研究,在中國河西地區發現的盧舍那佛均是以須彌山為中心 。在龜茲本地的石窟壁畫裡,如克孜爾石窟第17窟有一身繪滿天人和頭光、身光有列佛的立佛,許多學者都認為其是盧舍那佛。它與臨近的阿艾石窟的盧舍那佛迥然不同。在新疆的和阗與焉耆地區也有盧舍那佛壁畫發現,但都與阿艾石窟的盧舍那佛造型大相徑庭。因而阿艾石窟的盧舍那佛屬于敦煌佛教藝術系統。

阿艾石窟的洞窟形制沒有象庫木吐拉的漢風洞窟與大多采用龜茲中心柱式形制,而是采用敦煌唐代流行的平面方形窟。庫木吐拉石窟漢風洞窟龜茲風的洞窟毗鄰而存,洞窟形制多因地而宜地采用了龜茲的中心柱式洞窟,因而壁畫的布局就因窟形而設了,與敦煌莫高窟的壁畫布局大不相同。阿艾石窟的壁畫布局與敦煌唐代的方形縱券頂的布局相接近。庫木吐拉石窟也有這樣的窟形,如第11、14窟就與阿艾石窟完全相同,壁畫布局也一樣。阿艾石窟和這兩個窟可以認為是從敦煌唐代洞窟形制借鑒來的,同時也吸收了龜茲方形窟的建築特點。

文章來源:新疆龜茲石窟研究所

圖檔來源:盾乙

禅林網

公衆平台聲明

以上内容并不反映或代表禅林之意見及觀點,轉發及引用請自行核實或抉擇。本平台所有影音圖文,都各自注明來源及作者,如有缺漏,敬請聯系本平台及時增補。重編錄用者請注明出處及作者,以尊重著作勞動,否則将被視作侵犯著作權及版權。