但是,任何對世界藝術史稍有了解的人都不會對西班牙畫家巴勃羅·畢加索感到驚訝,并且必須知道格爾尼卡,這是他的作品,也是他向法西斯主義宣戰的有力武器。

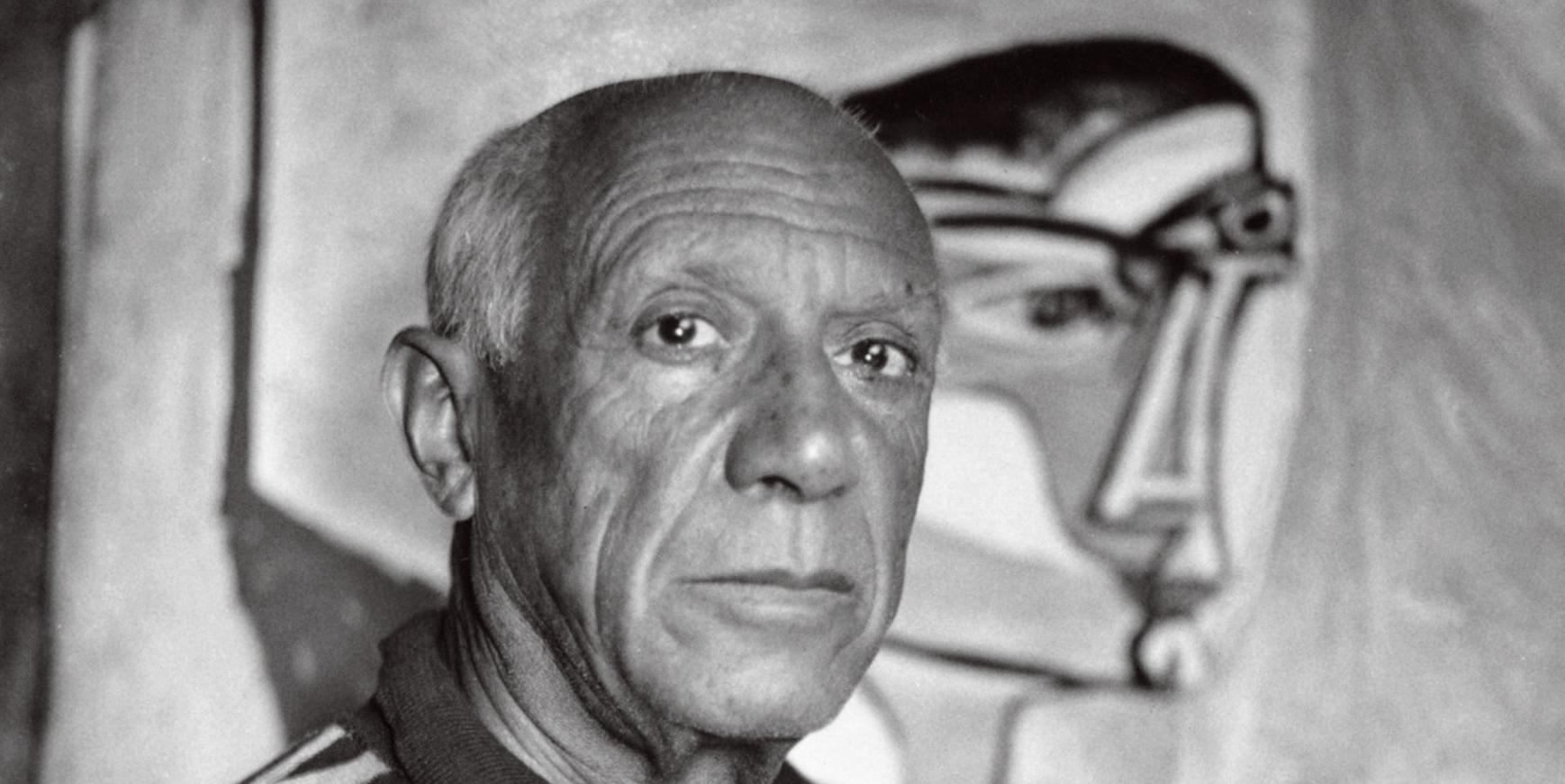

巴勃羅·畢加索 1881-1973

《格爾尼卡》是畢加索為1937年巴黎世界博覽會西班牙館創作的大型畫作,但過程并不順利,畢加索一度不想合作。但後來發生了一些事情,改變了他的想法。《格爾尼卡》是西班牙北部巴斯克城的一個小鎮,因為一場災難和一段青春史,也因為這場災難,催生了一部同名的傑作。

災難發生在 1937 年 4 月 26 日,納粹德國空軍的秃鷹軍團夷平了西班牙北部的古鎮。格爾尼卡實際上是一個沒有軍事存在的城鎮,這是一個熱鬧的集市,燃燒了三天三夜,造成1,654人死亡,889人受傷,其中大多數是老人,婦女和兒童。這一恐怖暴行震驚了世界,徹底激怒了畢加索。當時移居法國的畢加索完全改變了主意,決定以格爾尼卡事件作為他繪畫的主題,進而創造了20世紀最偉大的藝術作品之一《格爾尼卡》。

畢加索 油畫《格爾尼卡》 1937

1937 年 5 月 1 日,格爾尼卡大屠殺的消息傳到巴黎,超過一百萬人走上街頭,表達他們對法西斯暴行的憤怒,這是該市曆史上規模最大的示威活動。記者對《格爾尼卡》事件的報道也占據了巴黎報紙的頭版,黑白照片震驚了畢加索,激怒了他。他沖過擁擠的街道,走進自己的工作室,立即畫出了他後來稱之為"格爾尼卡"的第一幅草圖,結束了他對創作靈感的艱苦尋找。他先畫草圖,再修改一遍又一遍,最後畫在一塊巨大的畫布上,漫長而艱苦的過程,不時跪在地上,站在梯子上,但他總是熱情洋溢,全身心地投入到自己的工作中。他決定将這幅巨大的畫作制作成一幅令人驚歎的紀念性壁畫,以警告觀衆最近在西班牙古鎮發生的恐怖襲擊事件,他想提醒他們關注世界各地遭受同樣災難的人們。

事實上,《格爾尼卡》的偉大作品與西班牙内戰有着千絲萬縷的聯系。1936年7月,西班牙内戰爆發,當時由弗朗西斯科·佛朗哥上司的右翼民族主義政黨試圖推翻西班牙的左翼共和國。血腥的西班牙内戰很快吸引了外國參與,并在第二次世界大戰中形成了兩個敵對陣營。法西斯德國和意大利支援佛朗哥,而蘇聯支援西班牙共和國政府,來自美國的亞伯拉罕·林肯旅作為志願者來到西班牙,與政府軍站在一起。西班牙的敵對雙方都有支援者,這反過來又助長了内戰。《格爾尼卡》中的災難使畢加索難以抑制自己的悲傷,并激發了他對創作的熱情,偉大的藝術作品《格爾尼卡》。

這幅畫也是他最好的立體主義繪畫風格,使用象征和隐喻技術來描繪西班牙人民在法西斯主義暴行下的苦難和苦難。作品的中心是一匹哀嚎的馬,它的舌頭變成了一把匕首,從嘴裡飛走,刺傷了它面前的強壯的公牛。馬下是一個倒下的士兵,他的右手被馬蹄鐵折斷,但仍然緊緊抓住一朵花和一把斷劍。幾個女人的形象是最引人注目的,畫面的左側有一個女人,抱着死去的孩子,仰望天空哀悼。而在畫面的右側,一個女人向天空舉起手,絕望地哭泣,離她不遠的地方有一個女人驚慌失措地想要逃脫,畫家用一種驚人的方式來表達她對生活心理的渴望,那就是一條遠離身體的腿,落在後面,似乎跟不上她急于逃避的整體節奏。在圖檔的左中上方是一盞燈,它發出尖銳的光芒,照耀着所有被摧毀的東西。整部作品是灰色的,冷色調的,陰郁的,令人沮喪的,令人窒息的,這正是畢加索想要實作的。

郵票 捷克斯洛伐克 1967

畢加索的精明之處在于,他沒有直接代表《格爾尼卡》中的爆炸現場本身,他沒有畫飛機、炸彈、襲擊者的臉,而是畫了受害者。整個畫面充滿了死亡,受傷,肢體和撕裂的屍體,具有更大的震撼和沖擊力,以及對法西斯暴行的更強烈的控訴。盡管如此,螢幕上的許多東西仍然是神秘的,例如,沒有人确切知道那頭強大的公牛代表什麼。或許被了解為德國侵略者殘暴的象征,或者說是西班牙岌岌可危的象征,有人認為公牛是冷酷殘忍的佛朗哥,眼中帶着平靜的表情,甚至從它的半嘴口看出佛朗哥發出勝利者的狂野笑容。即使是見多識廣、經驗豐富的藝術史學家也無法完全了解這幅畫的全部含義。其實沒有必要去經曆它,隻要知道這是畢加索對戰争的指責,抗議法西斯主義的呐喊就足夠了。

從一開始,畢加索就無意用現實主義或浪漫主義來表達《格爾尼卡》的恐怖,畫中的主要肖像——女人、馬、牛等,每幅素描都被修改,然後畫在巨大的油畫布上,即便如此,他也修改了好幾次。"一幅畫不能事先經過深思熟慮和最終确定,它會随着創作過程中的想法變化而變化,"他說。即使創作完成,它也會随着觀衆思想的變化而改變。畢加索被要求解釋這幅畫并解釋他的象征性技巧,他回答說:"畫家不能準确地解釋這些圖像,否則如果他能夠用文字清楚地寫出來會更好。公衆在看到畫作時,必須根據自己的了解來解讀圖像。"

格爾尼卡鎮

三個月後,《格爾尼卡》被送到西班牙館,立刻成為西班牙館最吸引人的作品之一,也提醒着人們格爾尼卡災難。對這幅畫的最初反應是壓倒性的批評,德國發行的交易會手冊稱"Gernica"是"任何4歲的孩子都可以畫的一團亂七八糟的肢體",稱這幅壁畫是瘋子的夢想。即使是站在西班牙政府一邊的佛朗哥一邊的蘇聯人也對這幅畫反應冷淡,他們更喜歡使用更可見的圖像來反映現實,認為隻有更現實的藝術才能産生政治和社會影響。但這些評論都不能影響這幅畫的偉大,畢加索精心制作的傑作成為20世紀戰争罪行最有力的控訴,并因其非凡的表現而被尊為"地球上所有戰争的永恒紀念碑"。

收藏家202105問題封面

來源: 收藏家

202105《憤怒》雜志

畢加索的《格爾尼卡的背景與心理學》

作者: 張貴宇

負責編輯:秦佳