書評:《出伶仃洋》

這兩年,對農村的關注一下子成為了我的日常生活。

原因大概有三:一是退休了,有了足夠時間;二是年紀大了,“鄉愁”就濃了;三是中國現在才是真正進入鄉村振興階段,而我作為廣東省政府文史館館員,關注的重點之一也是農村。這不,就在退休不到兩年的時間裡,我随同省文史館調研組在省内走了好幾個市縣,都是以鄉村振興、農村文旅發展為主題,義務為基層農村出謀劃策。我自己更為九連山下的家鄉連平全域旅遊義務做策劃、寫作品,忙得不亦樂乎。

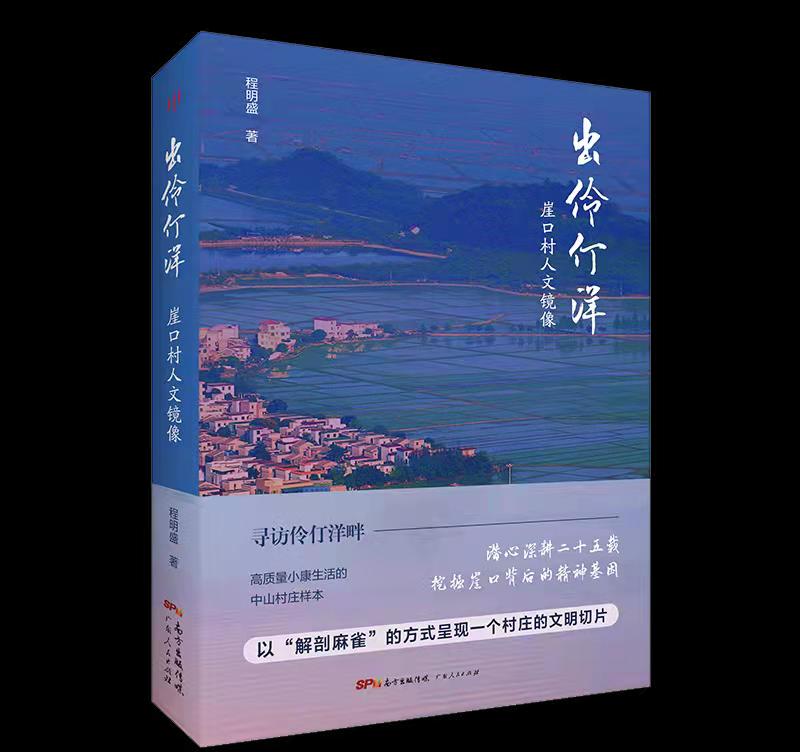

這兩天,又有一件事讓我很是高興:作家程明盛的新書《出伶仃洋:崖口村人文鏡像》正式出版了。因為是寫農村的,是寫中山的,自然就一下子引起了我非同一般的重視。

記得2015年7月,程明盛就曾經出版過一部24萬字的大型紀實文學作品《大國空村》,那是寫他的湖北老家農村的,我很快在南方周末發表了《鄉村無望?功不唐捐!》一文,就他的著作發出感慨:“或許你寫不了費孝通《江村經濟》那樣的經典名著,但應能激發身邊三兩人反哺鄉村和投身鄉村建設之志,那豈不也是功德一樁?如果你已經功成名就、發家緻富,何不運用你的資金和影響力,動員更多的資源和力量,讓生你養你的山水長在、人文永續,讓你和更多的人留住鄉愁,讓我們的鄉愁如生命之花永遠開放?”接着,還為《大國空村》組織了一次專題研讨會,引起了蠻大的反響。

如果說《大國空村》的色調是灰暗的,那麼《出伶仃洋》就是明亮的。前者對出現的“空心村”充滿了擔憂、哀傷,發出了深切的感歎和呼籲,後者則對崖口村充滿驚喜、熱愛,發出了盛情的邀請和期待。兩部書,兩樣心情,都是同一個時代的兩個存在;兩個樣本,同樣值得我們關注和重視。

《大國空村》寫的是内地的湖北應城程灣村,屬江漢平原的一個小村落,既不靠城市,又遠離改革開放前沿,沒有名山大川等先天性旅遊資源可以利用,沒有可以提振家鄉的商賈名流,在改革開放大潮中淪為“大國空村”,代表性很突出。

《出伶仃洋》則寫的是作為中國近代史、近代文化的搖籃、南海之濱中山的崖口村,這裡自古以來就是水土豐腴、人傑地靈,改革開放更讓這個福地成為了創造奇迹的先行地。崖口村更是在全國範圍鄉村振興建設中最具代表性的成功典範。

“百度 百科”中說:持木聚以相援是村之範式。屯邑之所在是邨之範式。“村”與“邨”互為異體字。現在統一規範簡化為“村”。屯,既是聲旁也是形旁,表示駐紮。邨,篆文(屯,駐紮)(邑,人口聚集的地區),表示人口駐紮的聚居區。隸書另造形聲兼會義的“村”代替,“木”表示建材、“寸”表示手持,整個字形表示用木材搭建定居的邑舍。造字本義:名詞,人口聚集的自然屯落。

村,又叫鄉村、農村、鄉下、村莊等,又稱為自然村或行政村,它是群衆性自治機關,聚居的處所。村一般由一個或多個家族聚居而自然形成,居民在當地從事農林牧漁業或手工業的生産。村的基層群衆性自治組織叫村民委員會,根據村民居住狀況、人口多少和便于群衆自治的原則設立。

中國自古以來就是農耕社會,村是中國最基本的社會細胞,無論昨天、今天,以至未來,村的發展,無論在經濟、社會、文化等方面都具有特别而重要的意義。通過一本書,為我們的村莊立傳,同樣具有獨特的曆史意義、現實意義和未來意義。可見,《出伶仃洋》為我們提供了一個可資借鑒的樣本,正如該書的推介語所說:“以‘解剖麻雀’的方式呈現一個村莊的文明切片”。本人初讀該書的突出體會是,它重點從人、事、物這三個最基本也是最重要的元素切入,縱橫結合,穿越時空,給我們展示了崖口村幾百年曆史的人文鏡像。

人——

書的第一章“曆史回響”,第一節是“偉人足迹今安在”。這裡一開始就寫到了偉人孫中山,讀者知道原來孫中山的母親就是崖口村人,姐姐也嫁到了這個村,與孫中山有親屬關系的還有不少人。這可是一個光榮的村莊!

從第二章“鄉土守望”第一節“‘香山第一村’後代”看到,原來崖口村的祖先在香山縣的山場村(今在珠海),資格老着呢。第四章“一村兩制”第一節“最後的人民公社”,是從赤腳書記“滿叔”寫起的。滿叔在崖口村可是個可以立雕像的标志性人物,正是他,讓崖口村保持了“人民公社”的體制,同時又借助了改革開放實行社會主義市場經濟的機遇,使得崖口村走出了一條與全國農村不同的發展道路,成為一個聞名遐迩的一個特例。

第七章“民宿文化村”第一節“廣東最美民宿”,講的是從深圳回來的譚健建立了崖口村也是中山第一間民宿,從他身上讀者看到了崖口人的敏銳、聰明和大膽,也看到了崖口村進入了一個新的發展階段。書中寫到了許多的崖口人,包括第六章“崖口臉譜”介紹的各種人等,這是了解和認識崖口村最核心的載體。

事——

還是回到第一章,第四節“崖口紅色記憶”中發掘出了人所不知的動人故事。美國記者埃德加 斯諾曾經寫過一部很著名的著作《紅星照耀中國》(又名《西行漫記》),所拍的封面人物是延安時期的紅軍戰士謝立全,他後來被中央派到總部設在中山的珠江縱隊任軍事上司,在崖口指揮了很重要的戰鬥,留下了不少動人故事。2015年紀念抗戰勝利70周年,我策劃了斯諾和謝立全的後代在北京見面,一時成為美談。《出伶仃洋》也将這個故事作為紅色崖口的開頭,使得崖口村的曆史一下子厚重了許多。

在農村,除了人,土地是最重要的資源,是農村人的飯碗所在,是以作者就土地問題作為“土地情節”一章、共五節來布局。從二十世紀七十年代的“民兵圍海造田學大寨”、八十年代招商引資大圍墾、九十年代收購外村的土地和别墅,滿滿贊譽的文字,将崖口人過人的膽略、聰明才智描繪得淋漓盡緻,讓人頓生敬意,

《出伶仃洋》還用了整整一章,也就是第八章“第三隻眼”共七節,用崖口村外人的眼光來述說崖口的事。外來者有攝影記者、文字記者,有專家學者,還有在崖口工作過的外來公務員,他們通過觀察這裡的鳥類、崖口人對自己體制的堅持、外來公務員骨灰撒在這裡而“魂歸崖口”等事例,诠釋着衆多外來人已經将這裡當做自己的夢中家園、甚至異鄉為故鄉的情結,進而展現崖口強大而獨特的魅力。

物——

在中國,每一座村莊,幾乎都有自己的風俗習慣,這些風俗習慣都會由一些獨特的表演來延續和傳承,而表演則需要寄托在一些物件上。崖口村的飄色,就是這樣一種物件。《出伶仃洋》的第二章“鄉土守望”中,用了兩節來描繪飄色的來曆、制作和飄色表演的過程。這是全體崖口人的精神寄托和紐帶,通過作者的叙述,又成為了讀者的一種美好的向往。

中山菜是新粵菜的鼻祖。當年本人接待中央電視台紀錄頻道上司,一次喝早茶時,我建議他好好拍一拍中國的美食,他覺得這确實是一個好創意,回去就開始籌拍“舌尖上的中國”,沒想到一炮而紅,“舌尖上的中國”播出那年幾乎成了中國的紀錄片元年。近幾年來,崖口村的美食也遠近聞名,《出伶仃洋》用“舌尖上的崖口”一章九節,洋洋灑灑地介紹了崖口的雲吞、煲仔飯、海鮮街……在整部書裡十分“搶鏡”。

書中還有“崖口會堂”“兩座廟”“空廠博物館”等等,一件一件串珠成鍊,都是讀者了解崖口村十分生動而厚實的重要物件。

程明盛通過“潛心深耕二十五載,挖掘崖口背後的精神基因”,給讀者奉獻了一個“高品質小康生活的中山樣本”,其實這也是中國的樣本,十分可敬可賀。本人也在這裡鄭重地向廣大讀者推薦這本書。

作為從農耕社會走過來的中國,在走向工業化、現代化的今天,村莊都具有特殊而重要的意義。在我看來,七十多年前,中國共産黨依靠農村包圍城市取得了政權,建立了新中國;實行改革開放,也是通過農村的改革走向城市改革而取得了舉世矚目的成功。今天,中國要建設新時代中國特色社會主義,要實作中華民族複興的中國夢,鄉村振興又成為一個重要的切入點。鄉村振興,文化振興是最高的标志。是以,我們确實該給我們的村莊立傳了。從一定意義上講,給村莊立傳,其實就是給中國立傳。

實際上,在北方早就已經有了《塘約道路》《一個村莊裡的中國》《一個人的村莊》等,隻是在廣東還沒有形成寫作氛圍。希望珠三角、希望中山能夠帶這個頭。這不,剛剛看到一個消息,中山另一個作家鄭萬裡寫崖口旁邊左步村的《山河血脈:左步人的百年家國夢》也出版了。

最後再說一點建議。如果《出伶仃洋》再版,作者若在以下方面增補一些内容,是不是會更加的完美?一是,中國的村莊,尤其是從中原搬遷來嶺南的村莊,一般都會有姓氏族譜,這是他們最重要的基因所在,可惜《出伶仃洋》沒有涉及。二是,中山是“小廣東”,戶籍人口中,廣府人占百分之八十,客家人占百分之十,講閩南語系的占百分之十。《出伶仃洋》似乎沒有明确崖口村的人屬于哪一類,因而對他們的人口結構、語言、風俗習慣等的描述就顯得不足。三是,作為“最後一個人民公社”,崖口村今後的體制走向如何,讀者和外界都非常關心,書中适當做些闡述和預判一定極具意義。

丘樹宏

2022年1月27日于中山

作家丘樹宏:中國作家協會會員,中國音樂家協會會員,中國宋慶齡基金會會員,廣東省政府文史館館員,廣東省作家協會副主席兼詩歌創作委員會主任。

程明盛,廣東省作家協會會員,中山市首屆十佳記者,現任中山日報社副總編輯。生于湖北孝感應城鄉村,1994年辭去機關工作南下趕海,以新聞為業,輾轉東莞、珠海,覓中山故裡而栖。2015年出版紀實文學作品《大國空村》,當年獲首屆廣東省“有為杯”報告文學獎。