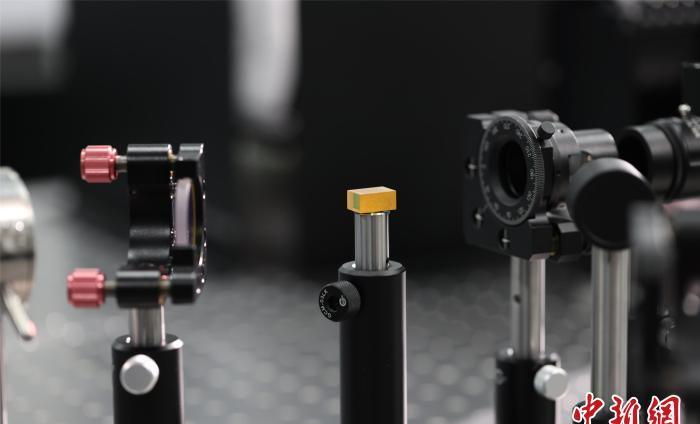

硒镓鋇晶體。 沈陽自動化所供圖

中新網沈陽1月25日電(記者 王景巍)中國科學院沈陽自動化研究所(以下簡稱沈陽自動化所)1月25日釋出消息稱,該所在紅外探測領域取得了關鍵技術突破,實作了基于硒镓鋇晶體的3-8微米中紅外高靈敏探測,對納秒脈沖的探測靈敏度名額達到國際先進水準,且實作了系統的國産化。該技術将為大陸在生物、醫療、化工等領域開展前沿科學研究提供強有力的探測工具,相關成果被國際光學權威期刊《光學》(Optica)刊發。

科研人員在實驗室開展測試。 沈陽自動化所供圖

據悉,相對于傳統的可見光近紅外波段,中紅外光與分子之間的共振現象可大幅度提高光譜測量的信噪比,進而實作對物質成分的有效識别。是以,中紅外探測技術對于推動生命科學、物性分析等科學探索,以及環保、化工行業、醫學診斷等實際應用具有重要意義。

目前,中紅外探測主要采用熱探測和光電探測兩種直接探測手段,現有性能已難以滿足科學家們對微量物質的精準檢測的需求,探測靈敏度已成為中紅外系統的瓶頸問題。

沈陽自動化所研究員祁峰稱:“針對目前中紅外探測的瓶頸問題,我們提出了基于雷射頻率變換技術的解決方案,設計并搭建了實驗系統。其工作原理是将弱中紅外信号高效率地轉換為近紅外信号,該近紅外光攜帶了中紅外光的資訊且易于探測,通過這種間接探測的方式大幅度提高中紅外信号的探測靈敏度。”

基于雷射頻率變換技術的中紅外探測系統。 沈陽自動化所供圖

據祁峰介紹,經過深入分析研究多種晶體的光學特性,科研團隊将目标鎖定在硒镓鋇晶體,該晶體由中科院理化所姚吉勇團隊研制。“硒镓鋇晶體通常是作為波源使用,我們大膽嘗試,将它作為探測系統的一部分,在掌握其光學特性的基礎上設計了高性能光參量振蕩器,優化了相位比對條件,解決了弱信号環境下的強背景噪聲抑制等問題,實作了收發一體的中紅外系統。”

通過對納秒級脈沖的實驗測試表明,該系統目前可達到的探測靈敏度優于碲镉汞探測器100倍,實作了飛焦級納秒脈沖的有效探測,系統的動态範圍超過110分貝,在寬頻範圍内的均勻響應可達到1.4個倍頻程,上述兩名額均優于傳統的直接探測系統。

沈陽自動化所所長、中科院光電資訊處理重點實驗室主任史澤林表示,該所在光電探測研究中,堅持需求牽引、問題導向,通過探測新機理、新方法,攻克了高靈敏度紅外探測等難題。實作基于硒镓鋇晶體的中紅外高靈敏探測,将有可能為生物、醫療、化工等領域帶來新的科學手段,讓原來辦不到的事情變得可能。(完)