中國是農業大國,中國農業起源于距今一萬年左右的新石器時代早期。

一、文明奠基:原始農業的起源和發展

一萬多年前中華大地進入了新石器時代之後,我們的祖先開始了定居生活,原始農業逐漸的産生了。

1. 原始農業的起源

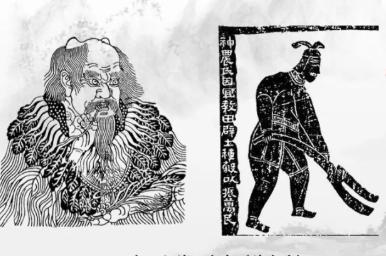

中國是農業大國,農業生産具有悠久的曆史,在漫長的歲月中,大陸先民對各類可食用植物的認識逐漸加深,這就形成了早期的農業。農業的産生最早起源于神話傳說。

原始農業起源的神話傳說

根據《白虎通﹒号》傳說神農氏根據天時地利發明了耕作農具--耒耜,指導人們進行農業生産。炎帝教人耕作,被尊稱為神農氏。

當然,通過神話傳說的方式來了解古代農業的起源是缺乏科學的依據的。考古學家通過考古揭示了農業起源的奧秘。

考古揭示農業的起源

大約在2萬年前,原始人類開始對一些野生的植物進行管理,以幫助這些植物更好的生長。在距今約12,000多年到1萬年,江西萬年仙人洞—吊桶環遺址、湖南通道玉蟾岩遺址、浙江浦江上山遺址等發現了早期栽培稻的遺存。距今10000年至8000年前,在北京門頭溝東胡林遺址、内蒙古赤峰興隆窪遺址等,都發現了早期栽培粟和黍的遺存。

目前,世界上最早的栽培稻(大米)、粟(小米)和黍(黃米)均發現于中國。稻、粟和黍的人工栽培,是我們的祖先為人類文明作出的重要貢獻。

2. 原始農業的發展

經過2000多年的發展,稻、粟等農業在大陸南北方逐漸推廣,原始農業由最初的刀耕火種發展到用耒耜等翻土工具進行播種,農業在人們生活中的比重逐漸增加,同時家畜的飼養也開始出現。

從刀耕火種到耒耜耕作

刀耕火種是指人們砍去樹木,鏟除荊棘和雜草,曬幹後焚燒灰燼成了天然的肥料,進行簡單的松土平整後即進行播種,這種原始農業通常稱之為刀耕火種。

骨耜的原材料是動物的肩胛骨。但是我們會發現骨耜的形狀不是動物骨骼的自然形狀,而是被人類根據實際的工作需要,進行了刮削和打磨,展現原始居民技術水準的進步。骨耜上端厚而窄,是柄部,下端薄而寬,是刃部。柄部鑿一橫孔,刃部鑿兩個豎孔,橫孔插入一根橫木,用藤條捆綁固定,兩個豎孔中間安上木柄,再用藤條捆綁固定。使用時,手持骨耜上的木柄,用腳踏插入橫孔的木棍,推耜入土,然後手腕一翻,就能掀起土來。有點類似于今天的鏟,說明當時農業生産進入到精耕細作階段。打磨技術不僅被運用在骨耜之上,在石器上展現尤為明顯。我們把這類石器稱之為磨制石器,又叫新石器。

家畜飼養開始出現

從形态上看,陶器上的這隻小豬還保留了一些野豬的特征,四蹄蹬開,鬃毛聳起,經過考古研究者對其前後身比例進行研究可判定應該屬于馴化中的品種。陶器并不是自然界本身就存在的,它是人們把泥土塑形後,用火燒制而成。這是人類第一次改變事物的自然屬性,是人類利用自然的典範。

農作物種植、家畜飼養的出現以及聚落、磨制石器的發展是原始農業興起和發展的重要标志。

二、文明遺迹:河姆渡遺址和半坡遺址

1.長江流域:河姆渡遺址

七八千年前的長江流域氣候溫暖濕潤,雨水充沛,考古學者在長江中下遊地區發現了一些古代人類活動的遺址,其中距今約7000年的浙江餘姚河姆渡遺址,最為代表性。

河姆渡人的房屋主要是幹欄式建築,以木樁插于地下,上面用木闆等拼接成屋,這是中國最早的木建構築,對中國古典建築産生了重要影響。他們的建築被稱之為“幹欄式建築”。考古學家對其進行複原,可見它建在離地面幾米高的木樁上。因為河姆渡處于南方地區,降水較多,這樣建造可以防水防潮、防野獸,也利于通風。幹欄式建築是河姆渡居民運用智慧順應自然環境的重要依據。也說明河姆渡居民實作了定居生活。在河姆渡建築中還發現了榫卯結構。凹的部分叫卯,凸的部分榫。建築房屋時,用榫部嵌入卯部,使構件之間連接配接起來。這樣的建築牢固。榫卯結構是東方建築區分于西方建築的主要特征,也是東方文化包容接納特性的遠古基因,包含着無限的中國智慧。在河姆渡遺址考古學者還發現了木結構水井,這是迄今發現年代最早的木結構水井。

遺址中發現了大量人工栽培水稻的遺迹,這表明長江中下遊是亞洲稻的起源地之一,農業工具以骨耜最為典型,家畜以豬、狗和水牛為主,河姆渡人會制作陶器、玉器和簡單的樂器骨哨。骨哨是一種樂器,說明河姆渡居民不僅僅追求溫飽,還展現出對精神生活的追求。

接下來,我們把視線轉移到北方黃河流域的代表——半坡遺址。半坡遺址發現于1953年,經過碳14的測定,其存在時間距今約6000年,略晚于河姆渡遺址。在此基礎上成立了新中國曆史上第一座史前聚落遺址博物館——西安半坡博物館。

2.黃河流域:半坡遺址

西安半坡博物館

這座博物館外景中蘊藏了怎樣的精巧設計?

西安半坡博物館借鑒了半坡居民的半地穴式建築樣式及代表性紋飾人面魚紋。

首先來看半坡原始居民的房屋,看看其與河姆渡原始居民的房屋相比有什麼不同?

半地穴是圓形房屋

半坡人的房屋主要是半地穴是圓形房屋,多用木頭做柱子,屋内有竈炕。半坡人為什麼要建這種形狀房屋?主要原因是黃河流域幹旱、風沙大、氣候比較寒冷,這種房屋可以抵擋風雨、防寒保暖。

半坡遺址的居住區有房屋、窖穴、壕溝,居住區外有公共墓地和燒制陶器的窯廠。他們會制作精美的磨制石器,半坡人還會制造骨器、角器等生産工具,開墾土地從事農業生産,主要種植粟。飼養豬和狗等家畜,他們還用弓箭,長矛,石球等捕獵鹿、獐、兔等動物,用魚叉、魚鈎、魚網捕魚,有時也采集野果作為食物的補充。

半坡人的生活用具主要是陶器。最具特色的是彩陶。彩陶以紅底黑色紋飾為主,紋飾多是幾何圖案,還有動植物紋飾,其中以魚紋、鹿紋為主,圖案栩栩如生。最典型的代表是半坡遺址出土的人面魚紋彩陶盆。

人面魚紋陶盆是由細泥紅陶制成,呈現出紅、黑、白等顔色。陶盆内壁有用黑彩勾勒出對稱的人面魚紋。圖案中的人臉呈圓形,額頭左半部被塗成黑色,右半部分是黑色半弧形,眼睛細而平直,鼻梁挺直而神态安詳。嘴旁及雙耳處均置有兩條魚紋,巧妙地構成了人的口與雙耳。這一神秘、奇特圖案向我們展示了半坡居民豐富的想象力與創造力,是原始人類藝術的一大傑作。

人面魚紋陶盆是半坡居民生産生活的重要縮影,從中看到半坡居民的生活與魚有着非常密切的關聯,看出在原始農耕經濟發展的同時還存在漁獵經濟。

盆中還有三角形、圓形、梯形等幾何圖形,與河姆渡居民制作的豬紋陶盆相比,半坡居民已從單純地寫實模仿到學會簡單藝術概括,反映出他們在藝術創作力上實作的巨大飛躍。

當時原始人類兒童的死亡率很高,死後就被埋葬在甕棺之中。而人面魚紋陶盆就是甕棺的蓋子。這個神秘的圖紋可能是某一種圖騰,反映出人類祖先對自然的崇拜與敬畏。可以看到人類的公德心随着物質文明進步在發展。

先祖們在生産生活中的思考、探索為我們留下了寶貴的财富,時至今日依然值得我們繼承與發揚。2008年北京奧運會吉祥物福娃貝貝的設計就從中得到了靈感,進而大獲好評。