作為古代中國的交通大動脈,大運河的開通與整修,不僅直接活躍了中國區域間的物流與人際交往,同時也影響到古代中國與世界的外交往來。

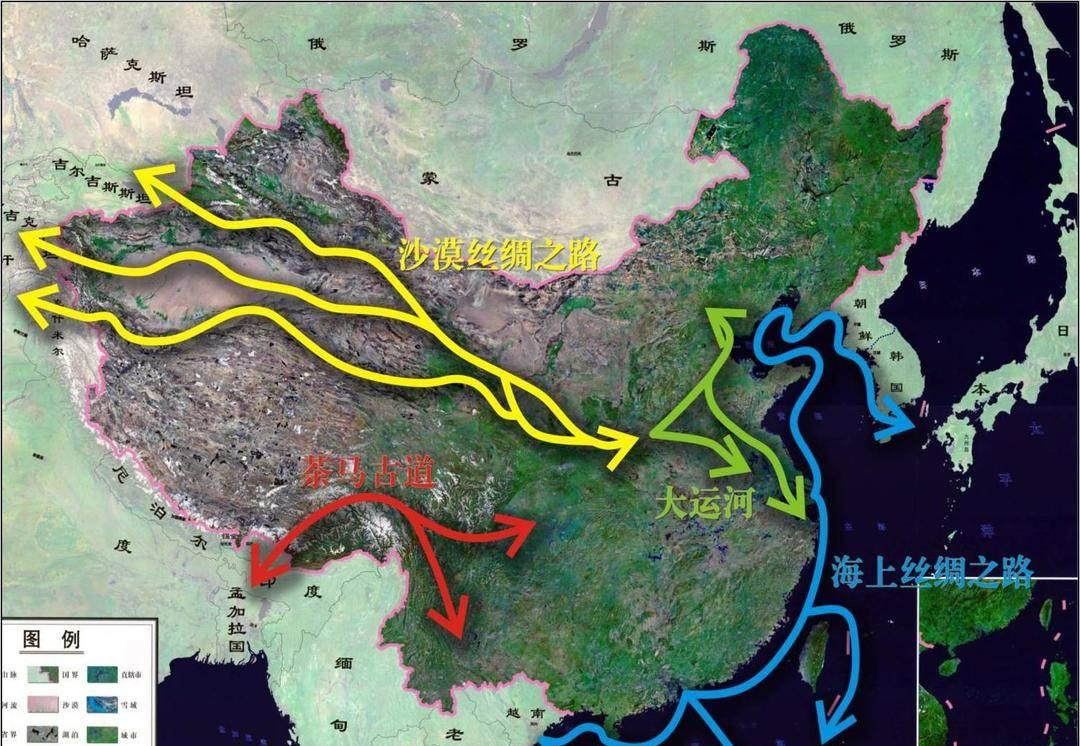

古代海外諸國來中國大多走水路,大運河成為古代東方世界主要國際交通路線的組成部分,大運河最東端從明州港(甯波)通過海上絲綢之路串連海外諸國,最西端則從洛陽西出以銜接橫貫亞洲内陸的陸上絲綢之路,大運河成為陸海絲綢之路的連接配接線,也成為中華文明與外國文明交流互鑒的必經紐帶。本期“史說”邀請到《傳奇中國:大運河》一書作者、揚州大學中國大運河研究院研究員姜師立,為我們講述大運河與中外文化交流的故事。

他們從運河走來

明洪武二十六年(1389)八月初二日,高麗使臣權近路過大運河邊的清河驿,眼見淮安西北黃、淮、運三河交彙的雄偉景象,不禁目奪神移:

浩浩三河口,風濤怒拍天。

孤樯危自袅,輕纜弱難牽。

不欲淩波上,唯思泊岸邊。

順流猶未易,注目正茫然。

怒濤拍天、孤舟自危,逆流而上很難,順流而下竟也不易。權近此行的目的是向朱明王朝朝貢。他從高麗出發,走陸路到大明國境内,再沿運河南下,直達首都南京。對當時的北韓人來說,這是一條進京的經典路線。

比權近早500年的新羅(北韓)人崔緻遠也曾漂流在大運河上。鹹通九年(公元868年),12歲的崔緻遠來到晚唐的洛陽、長安等地求學,18歲進士及第,在東都洛陽遊曆了兩年之後,便沿着大運河來到了江南,在這裡,他當了3年溧水縣尉,在運河名城揚州宦遊了5年。中和四年(公元884年),28歲的崔緻遠從揚州啟程回國。他的作品《桂苑筆耕》中的詩文都是他在中國生活時期所作,字裡行間不乏水鄉意韻。

日本與中國一衣帶水,早在秦漢時期就有了交往。隋唐時期,日本多次派遣使者來華學習先進文化。當時日本來唐的路線有三條:

北路是經北韓半島西渡黃海,至登州上岸,再由青、濟、汴州達于洛陽、長安;

中路是由日本直接跨海西行,至長江口岸及蘇北沿海一帶登陸,入揚州、楚州,通過邗溝和通濟渠繼續行船,經汴州、洛陽西達長安;

南路是從日本橫越東海,南下明州(今甯波)及浙江沿海登陸,溯錢塘江或浙東運河經越州(今紹興)至杭州,由此經江南運河至揚州,再循邗溝、通濟渠西去長安。

中路和南路兩條線路都要經過大運河,而唐中期後,日本人來中國都是走中路或南路,沿大運河進入中國内地和京城。

日本遣唐使團組織完備,多時一次達550多人。除官員,還有醫師、畫師、史生、鑄生、細工生,以及不少的留學生和學問生。他們給唐朝帶來珍珠絹、琥珀等貴重禮品,唐朝政府則回贈一些進階絲織品、瓷器、樂器、文化典籍等等。在中國學習的留學生,被配置設定到長安國子監學習各種專業知識。如阿倍仲麻呂(漢名晁衡)長期留居中國,擅長詩文,在唐曆任光祿大夫、禦史中丞、秘書監等職,與著名詩人李白、王維等常以詩酬贈。晁衡還曾協助鑒真東渡日本,在途中遭遇風險,誤傳淹死,李白為此寫下《哭晁卿衡》的悼詩,表達了兩國人民之間的深情厚誼。後來,晁衡曆盡艱險傳回長安,繼續任職,最終病逝于長安。

對江蘇來說,群眾與國外的交往由來已久。大運河的開鑿為外國人遊曆江蘇各地提供了便利。1074年,日僧成尋乘船抵蘇,當地僧衆至運河出迎。日本天台宗僧人圓仁撰有《入唐求法巡禮行記》,明确記載大運河的遊曆過程:

“……掘溝(指人工開鑿的大運河)寬二丈餘,直流無曲,此即隋炀帝所掘矣 ……”“直流無曲”,正是隋炀帝“拓寬取直”的要求。

北韓成宗時代的文臣崔溥,在1488年與同船42人飄至浙江台州海濱登陸。他們一行抵甯波、杭州而沿京杭大運河到達北京,然後過鴨綠江回國。他所著錄的《漂海錄》中有完整的京杭大運河江蘇段的遊曆記錄。

交流是雙向的。古代中國人要沿海上絲綢之路到其他國家,他們也多選擇由大運河從揚州入長江,或由浙東運河到甯波入海。比如鑒真和尚,他應日本聖武天皇的邀請東渡日本,經過六次東渡,曆盡艱險,終于在天寶十三年(公元754年)到達日本。這6次東渡幾乎都從揚州由大運河出發。他将律宗傳入日本,還為日本帶去了佛寺建築、雕塑、繪畫等藝術。

異國知識沿着運河散播各地

“我們的帆船進入了皇家大運河,它是世界上最古老的運河。它流過高山,穿過谷地,還與衆多河流湖泊相交”。1793年10月7日,英國使團從北京通州上船,開始了33天的運河之旅。在行記中,馬戛爾尼及其随從這樣描述大運河。他們是第一個完整遊曆京杭大運河的外國使團。

“我們在一座大城市(淮安)附近抛錨,并受到鳴炮歡迎,無數條帆船停泊在碼頭。這是哪座城市?”

“(鎮江)江面上的波浪如海濤般洶湧澎湃,我們還見到了江豚。”

“(金山焦山)猶如一位巫師通過魔法在江面上變出的迷人的建築。”

“蘇州城内外無數居民都衣着更好,看上去都更滿足和愉快,勝過我們在其他地方所見。他們幾乎都穿絲着綢。”

大運河以及運河邊的城市景象讓他們感受到了不一樣的“異國風情”。其實,早于他們500年前就在歐洲傳播。馬可·波羅出生在意大利威尼斯的商人家庭。至元十二年(1275年),馬可·波羅跟着父親和叔叔沿絲綢之路來到中國。他曾在揚州當過3年的官。運河沿線城市由于物産豐饒,成為後來他寫的遊記中的重要内容,如揚州、蘇州、杭州、臨清都在他後來的遊記中有詳細描寫。

除《馬可·波羅遊記》外,意大利旅行家鄂多利克、耶稣會傳教士利瑪窦等等,他們也都曾将大運河的地理文化通過文字傳播至外國。前者于1314年從威尼斯出發,走海道到廣州,由泉州到福州,再經仙霞嶺,下錢塘江入杭州到金陵,後來又揚州沿運河而上到元大都;而利瑪窦則是在1582年抵達中國,他的運河之旅是從揚州開始的。到北京後,他說:大運河實在是美極了,是世界奇迹啊!

與之相比,英國傳教士、漢學家理雅各對中國文化的研究和傳播更為深遠。理雅各于1873年到訪中國大陸,從上海到北京,從北京到上海,他來回都從大運河上走。理雅各不僅将諸如四書五經的中國典籍翻譯成英文,還著書立說,系統論述孔子、孟子以及中國的文學和宗教。

中國文化通過大運河走出去,西方文化也通過大運河走進來。1615年,《利瑪窦中國劄記》在德國出版,掀起了一陣“中國熱”。大批年輕傳教士申請來華,湯若望也是其中的一位。他不但将西洋曆法帶入中國,還傳播了歐洲16世紀的火炮制造知識、礦冶知識。

法國人金尼閣則攜帶歐洲各國募集的7000冊圖書和儀器,從杭州沿大運河抵達北京,建立了中國第一個外國圖書館。他立志要将這7000冊西洋書譯成中文,介紹給中國讀者。

此外,阿拉伯天文學、數學及醫學,高麗音樂、印度的制糖新工藝,都曾沿着絲綢之路進入中國,沿着大運河傳播,改變了運河邊城市居民的生活形态。

蘇祿王長眠大運河畔

幾百年來,大運河承載着國際文化交流的重大使命。香料、珠寶等進口物資通過它輾轉運往全國各地,國産的絲織品、瓷器和茶葉也是通過它運往絲綢之路。有了大運河,長安才能成為長安,盛唐才能成為盛唐。那時與日本、北韓、印度、伊朗以及阿拉伯等國家的海上聯系日益增多,僅住在揚州的阿拉伯等洋商就有五千多人。

而在來來往往的人潮中,蘇祿王可能是比較特殊的一位。

蘇祿國位于今天的菲律賓群島的南部。明永樂十五年(公元1417年),蘇祿群島上的三位國王東王巴都葛叭哈剌、西王麻哈剌叱葛剌麻丁和峒王妻叭都葛巴剌蔔,率家眷、官員共340多人遠渡重洋來明帝國進行通路,經杭州、揚州沿大運河北上去北京。

在中國通路了27天後,三王辭歸,明成祖朱棣又派人專程護送。九月初,沿運河行至德州時,東王巴都葛叭哈喇因為水土不服,加上旅途勞累,身染重病,于九月十三日病逝于德州。朱棣立即派禮部郎中陳士啟前往緻祭,并撫慰其家人。朱棣還為蘇祿東王寫下悼文,追谥他為“恭定王”,按王禮将蘇祿東王葬于德州。

東王下葬後,其長子都馬含随西王、峒王等人回國繼承王位。按照中國的禮俗,成祖讓王妃葛木甯、次子溫哈剌、三子安都魯及侍從十餘人留在德州守墓3年後傳回。明朝對守墓的東王後裔非常照顧,不僅賜田免稅,德州官倉還每人每月供給口糧一石。朝廷還從山東曆城縣撥來3戶居民供東王守墓的後人役使。

三年守喪期滿後,東王的二兒子安都祿、三兒子溫哈剌不願再回蘇祿國,他們按照中國的姓氏習慣,改姓安姓和溫姓。永樂二十二年(公元1424年),明朝政府派人護送王妃葛木甯回國,由于對東王的眷戀,次年她再次傳回德州,從此再未離開。現在的蘇祿王墓東南方,有三個比王墓略小的土堆,便是王妃和王子的墳墓。經過數代繁衍,到明萬曆年間,安都祿的後代已達到70多人。到今天,蘇祿東王長眠在中國大地上已600多年,他的後裔安、溫二姓已傳至20世孫,計500多人。

特約撰稿 姜師立

來源:紫牛新聞