本文要介紹的這個三國成語,出自《三國志·朱桓傳》,時間是在東吳黃武二年(公元223年)正月曹丕三路大軍征讨東吳期間,牽涉到人物有兩個,一個是東吳将領朱桓,另外一個則是曹魏名将曹仁。先來看看原文:

黃武元年,魏使大司馬曹仁步騎數萬向濡須,仁欲以兵襲取州上,僞先揚聲,欲東攻羨溪。桓分兵将赴羨溪,既發,卒得仁進軍拒濡須七十裡問。桓遣使追還羨溪兵,兵未到而仁奄至。時桓手下及所部兵,在者五千人,諸将業業,各有懼心。

桓喻之曰:“凡兩軍交對,勝負在将,不在衆寡。諸君聞曹仁用兵行師,孰與桓邪?兵法是以稱客倍而主人半者,謂俱在平原,無城池之守,又謂士衆勇怯齊等故耳。今人既非智勇,加其士卒甚怯,又千裡步涉,人馬罷困,桓與諸軍,共據高城,南臨大江,北背山陵,以逸待勞,為主制客,此百戰百勝之勢也。雖曹丕自來,尚不足憂,況仁等邪!”

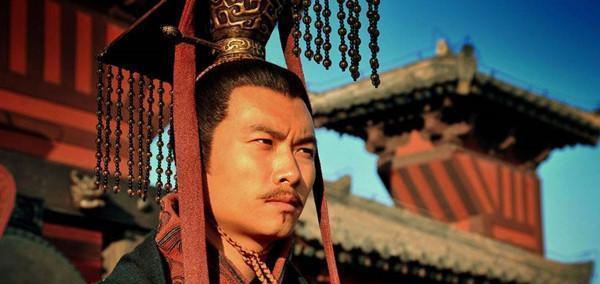

這個故事的經過是這樣的:東吳黃武二年(公元223年),曹魏大司馬曹仁率步騎數萬進攻東吳淮南一線重鎮濡須。曹仁故意宣稱将攻打濡須以東三十裡的羨溪,企圖采用聲東擊西之計,誘使東吳濡須守将、濡須督朱桓派兵支援羨溪,趁機占據濡須。

曹仁的聲東擊西之策獲得了成功,朱桓下令從濡須城中抽調部分兵力馳援羨溪。得知朱桓中計後,曹仁率主力迅速撲向羨溪。此時,鎮守濡須的東吳守軍僅有五千人。直到此時,朱桓才意識到自己上了曹仁的當。曹仁大軍兵臨城下。濡須城中一片慌亂,不少将領心驚膽戰。面對險境,朱桓臨危不懼。他召集部下并表示:“大凡兩軍交戰,勝負的關鍵并不是兵力多寡,而是将領的能力。諸位認為敵将曹仁的能力與我朱桓相比孰優孰劣呢?兵法有雲:‘客倍而主人半’,說防禦一方的兵力為進攻一方的一半足矣。

如今我們現在面對的敵将曹仁既不是個文武兼備的帥才,其手下士卒又大都貪生怕死,且敵軍經過千裡跋涉,人馬疲困,戰鬥力不強。而我軍鎮守的濡須南臨長江,北靠山陵,易守難攻。加上我軍以逸待勞,準備充分,這是即便打一百次都能此次勝利的态勢!就算是曹丕親自前來又能乃我何,更何況是曹仁呢!”

本文要說的成語,便出自朱桓的話語,叫做“百戰百勝”,意為每戰必勝。不過這個成語并非朱桓首創,而是出自《孫子兵法》中的“百戰百勝,非善之善者也”。

客觀來說,朱桓的這番戰前動員起到的隻是鼓舞士氣的作用,無法改變敵強我弱的局面,隻要曹仁能夠部署得當,成功的把握是非常大的。但在戰鬥開始前,曹仁犯了個緻命的錯誤,派将軍常雕和王雙率五千士卒進攻濡須洲,自己又留下一萬士卒作為後援,僅僅派兒子曹泰向濡須發動進攻。

如此一來,曹軍攻城兵力大減,朱桓依托堅固的防禦工事終于擋住了曹軍的進攻。随着戰事的進行,東吳軍隊不僅守住了濡須,又在濡須州大敗曹軍。曹軍傷亡慘重,不得不撤出戰場。這一仗也是名将曹仁的最後一仗,原本是穩操勝券,卻不料晚節不保,意外地輸給了朱桓。

參考書籍:《三國志》