關注鄰家魏公子,帶你看世界!

打開記憶的“密碼鎖”

什麼是記憶?簡單地說,就是過去經曆過的事物在人腦中的反映。用現代資訊論的觀點解釋記憶,就是把感覺的資訊傳入大腦,給大腦一定的刺激,在大腦中留下化學(或其他的)印迹,這些印迹能保留一定的時間;在這段時間裡,隻要有回憶,輸入的資訊便可再現。概括地說,“記”就是資訊的貯存,“憶”就是資訊的再現。

記憶在人的心理活動中占有重要地位,沒有記憶,人類積累知識經驗、進行進階的認識活動和發展個性都将成為泡影。

不僅人類有記憶,凡有腦神經的動物,包括牛、羊、雞、狗、貓、燕子、蜜蜂……也都有一定的記憶本領。如果沒有記憶能力,它們離家出走後,都不會再回來。

人的記憶比動物更複雜、更進階,而且人的記憶有一定的差異。古今中外,都有記憶力非凡的人。例如,俄羅斯的國際象棋冠軍卡斯帕洛夫,他熟記的棋譜有近萬個;他所記的1000多人的位址和400多位朋友的電話号碼,從來沒有出過差錯。大陸漢朝時期有名的女文學家蔡文姬,把她父親蔡邕因戰亂而散失的400多篇作品背錄下來,使之得以流傳至今。

那麼,人究竟為什麼能記憶?記憶的本質是什麼呢?盡管人們對這些令人感興趣的問題作過長期的探索,但至今它仍然像一把沒有暴露密碼的密碼鎖,還沒有被打開。

最早,古希臘哲學家柏拉圖就曾對記憶進行過探索。他認為,記憶就像火烤蠟紙一樣,蠟紙上出現的許多景象就是記憶的信号。顯然,這隻是一種虛無的想象猜測,沒有任何事實根據。

随着科學技術的進步,現在人們對大腦的記憶認識深入得多了。

一種理論認為,記憶貯存在蛋白質分子(或多肽——蛋白質片段)裡。這個理論是瑞典神經化學專家海登于1958年首先提出的,後來有若幹實驗似乎給出了證明。例如,世界著名的生物化學家喬治·昂加爾對兩種大白鼠腦細胞的化學物質作了分析比較,發現受過記憶訓練的大白鼠腦細胞中的蛋白質、多肽含量,比未受過訓練的大白鼠的要高。為此,他進一步指出,記憶就是腦細胞中多肽分子迅速形成的結果;多肽分子每一種排列組合順序,就代表着一種記憶。

這種觀點并沒有得到公認,原因是有的科學家重新做昂加爾實驗,發現有2/3的大白鼠效果不明顯,是以對海登的“蛋白質分子記憶”學說産生了懷疑。

還有一種觀點認為,記憶與傳遞資訊的化學物質——乙酰膽堿有密切關系。如果讓産婦服用一種東莨菪堿的藥,它能使人體的乙酰膽堿分解,結果産婦就失去了對手術的記憶。美國醫生也曾做過臨床試驗,讓記憶力衰退的老年人服用一定的乙酰膽堿藥物,結果老人記憶力有所好轉,這證明乙酰膽堿與記憶确實有一定的關系。但究竟為什麼它能促進記憶,它是否就是貯存記憶資訊的物質,還不清楚。

另外,美國的科學家還對人腦中的促腎上腺皮質激素和黑素激素作過實驗研究,發現它們不但能促進人的記憶,而且還能治療多動症,增強注意力。有人還給它們取了個動聽的名字——“天才藥”。對于這兩位“不速之客”是如何幫助人們提高注意力和記憶力的,也沒有可靠的解釋。

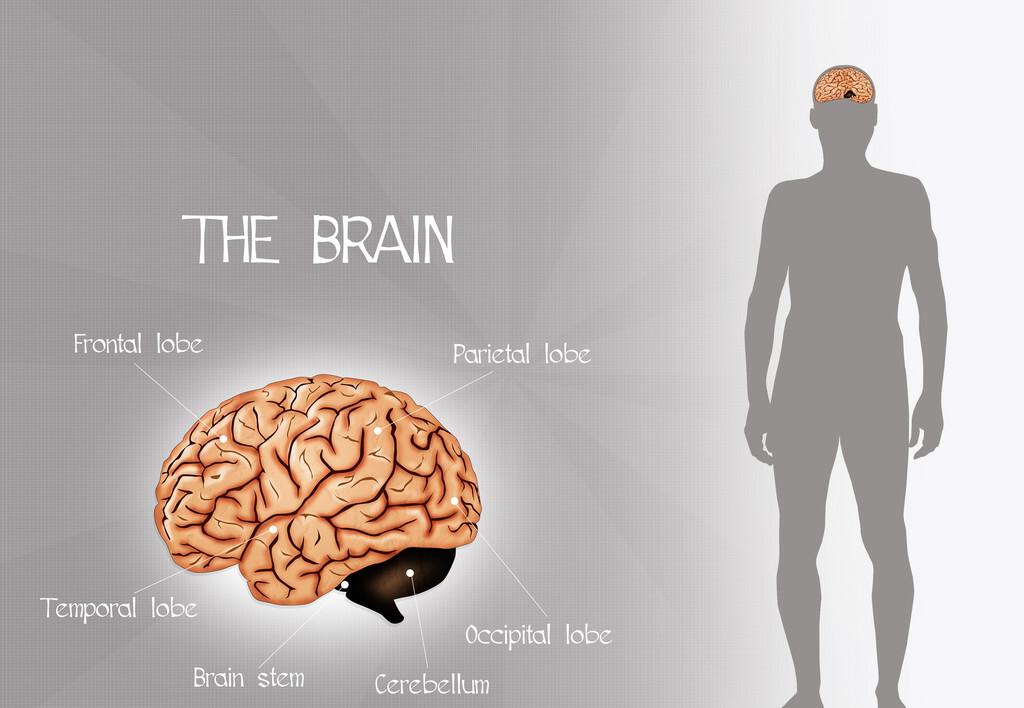

總之,現在人們離打開記憶的“密碼鎖”還相距甚遠,特别是不同僚物的記憶區域究竟在人腦的哪些部位,記憶究竟涉及哪些物質,它們是怎樣工作的,記憶超群的人與一般人的主要差别是什麼,為什麼會有這些差别……這些問題還都沒有結論,進而也就成為目前許多腦學專家和化學家研究的熱點。例如,日本已把腦科學列為21世紀重大科研課題之一,正不惜人力、物力,加強這方面的研究。

您的點贊,評論就是對我最大的鼓勵!