坦白說,民國時期的愛情,無不充滿了傳奇和悲劇。傳奇之處在于,那個時候西方戀愛之風剛吹進國内,人們剛從封建的束縛中走出來,對西式的戀愛觀尚處在摸索狀态,各種老少戀,師生戀層出不窮,甚至還有打着愛情的名号腳踏好幾條船的情況發生。

而悲劇則在于,不管是哪種愛情,都處在亂世之中。亂世裡,維持一份穩定的生活已實屬不易,更别提白頭偕老這種奢侈品。而大部分傳奇愛情,最後也不可避免走向了無疾而終的結局。

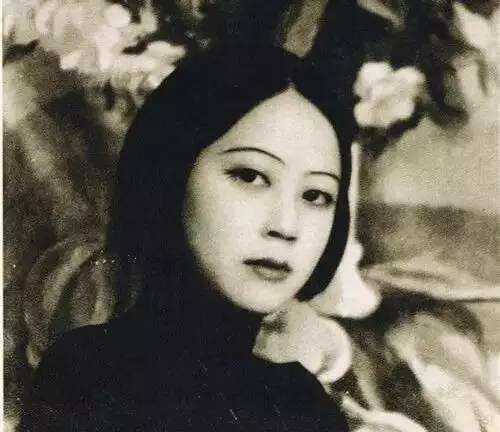

今天筆者要說的這個故事便是如此,女主人公叫張荔英,她愛上了大自己31歲的長者,還在24歲那年勇敢嫁給了他,可謂傳奇。不過,這段愛情最後卻未能圓滿,具體怎麼回事呢?且聽我接着往下細說。

張荔英,1906年出生于法國巴黎,父親是大名鼎鼎的張靜江,孫中山的拜把子兄弟,也是國民黨的初代元老。不難看出張荔英家庭的實力有多麼雄厚,受中西方教育的影響,張荔英成了一個通曉海内外,且知書達理的名媛。

而張荔英本人的興趣在繪畫這一塊,為此,家裡也沒少給她創造條件。張荔英先後在巴黎、紐約和上海接受繪畫教育,24歲那年,她還參加了巴黎秋季沙龍,這是當年世界最大的綜合性藝術展。

論成就,張荔英無疑是國内女畫家第一人。而在巴黎期間,張荔英結識了前往法國避難的國民政府前外交部長陳友仁。或許因為張荔英周邊的華人男性太少,初識陳友仁時,張荔英竟被他的談吐吸引,很快墜入了愛河,張荔英甚至提出要嫁給陳友仁。

此舉很快遭到了父親張靜江的反對,雖然陳友仁算是國民政府的人,但其整整大了張荔英31歲,其差不多和張靜江同歲。收一個和自己歲數差不多的人當女婿,張靜江怎麼也不會同意。

然而,民國時期的女人,主動追求幸福的倔強超乎人的想象。1930年,24歲的張荔英不顧父親反對,毅然嫁給了陳友仁,兩人在巴黎舉辦了一場樸素的婚禮。之後,張荔英随陳友仁回到了國内。

可惜好景不長,兩人先是在香港度過了十年美好時光。1941年,日軍占領香港,兩人因為身份特殊,被日軍拘捕。後轉移至上海,日軍先後多次逼迫陳友仁加入汪精衛的日僞政府,卻被其嚴詞拒絕。實在沒有辦法,日軍隻好将兩人軟禁了起來。

在軟禁期間,陳友仁于1944年因心力衰竭去世,沒能看到抗戰勝利的曙光。而張荔英則撐到了抗戰結束,陳友仁離世後,她再也沒有牽挂,離開了上海這個傷心地,前往了新加坡定居。

在新加坡的日子裡,張荔英重拾了自己的繪畫夢想。而經曆過一切種種後,張荔英的繪畫技藝也越來越高超,其甚至成了“新加坡六大先驅畫家”之一。其也一直活到了1993年,享年87歲。

臨終前,曾有新加坡記者問張荔英這一生最大的遺憾是什麼,張荔英直言“最大的遺憾便是隻和我的夫妻陳友仁生活了十餘年。”眼神裡滿是愛意,可惜陳友仁卻看不到了。

對于活了87歲的張荔英,十年婚姻生活确實如白駒過隙,但足以看出那是張荔英最惬意的時光。也難怪張荔英之後再未嫁過他人,而她餘生的作品中,畫的大多還是陳友仁生前的模樣。