清道光二十年(1840)是中國近代史開始的年份,之是以人們這麼規定,是因為那一年發生了對後世影響深遠的"鴉片戰争"。清朝末年,因為政府閉關鎖國的對外态度,外國列強在對華貿易中難以占到優勢。英國人用堅船利炮砸開了清王朝緊閉的國門後,清朝逐漸淪為了半殖民地半封建社會,成為了列強們瓜分的對象。

為了挽救危亡,不少仁人志士四處奔走,其中就包括了康有為、梁啟超。

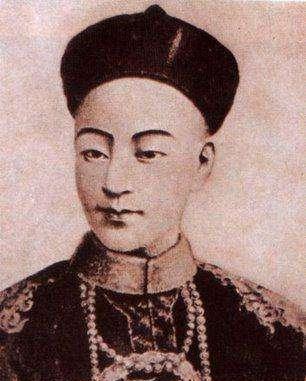

在推崇西方理念的康、梁二人遊說下,光緒皇帝同意實施變法,而這便是著名的"戊戌變法"。可惜的是,變法僅僅持續了百日便因慈禧太後的阻撓而宣告失敗,事發後,康、梁兩個發起者逃亡,其追随者中的六位卻慘遭清廷的殺害,這就是著名的"戊戌六君子"。為表警戒,慈禧太後将他們斬首于鬧市,而此時可悲的一幕出現了——圍觀他們被殺的群衆歡呼雀躍,把英雄的慘死當作消遣。

或許有人會疑惑為何群眾會是那樣的态度,對此,魯迅先生僅用一句話就點破了原因。

清光緒二十一年(1895),中日甲午戰争以中方簽訂喪權辱國的《馬關條約》宣告結束。消息傳回京城,康有為、梁啟超順勢組織當年參加科舉的一千三百餘位舉人聯名上書,向光緒帝呼籲拒絕和談、實施變法、引進西學、鍛煉新兵等主張。不過,這次上書因為守舊派的阻礙而沒能被呈到皇帝的面前。

上書失敗并沒有澆滅康、梁二人變法的熱情,他們積極宣傳、創辦報刊學會,擴張維新派的規模,營造變法圖強的輿論。終于,公車上書兩年後的冬天,随着德軍強占膠州灣事件的發生,群眾變法熱情達到頂峰,康有為趁機上書,這次,他得到了光緒帝的召見。光緒二十四年(1898)六月,在康有為等人的主持下,變法正式開始。

因為當時清王朝已經是危在旦夕,維新派們便将所有被認為需要提出的新法一股腦釋出了出去,在變法進行的一百多天裡,光緒帝先後釋出百餘條诏令,可見其内心之急切。不過,維新派轟轟烈烈的變法運動招來了守舊派的反對,這些老臣上書慈禧,而殺伐果斷的慈禧一番準備後直接囚禁了皇帝,并下令抓捕維新派。

九月二十八日,維新派六位主要成員譚嗣同、楊銳、劉光第、林旭、楊深秀、康廣仁被押送到菜市口處斬。原本,譚嗣同是有機會逃走甚至前往國外的,但他卻表示"各國變法無不從流血而成,今日中國未聞有因變法而流血者,此國之是以不昌也。有之,請自嗣同始。"也就是說,他堅信自己的死能夠喚醒群眾支援變法的心。

可惜的是,被處斬當天,圍觀的百姓大多隻是圖一樂,把譚嗣同等人的就義當作是一處表演。

用今天的眼光看,這無疑是非常荒唐可悲的現象,但是在那個民智未開的年代,大部分人其實根本不知道眼前的人是在嘗試用自己生命換取更多人的覺醒。和少數受過教育,接觸過西學的進步人士相比,社會上更多的人被生活的壓力壓得喘不過氣,他們隻顧得上家長裡短、柴米油鹽,至于變法維新,對于他們而言是遙遠而陌生的事情。

對于當時的情況,魯迅先生用一句話言簡意赅地評價道:"先覺的人,曆來都被陰險的小人,昏庸的群衆排擠、壓迫、放逐、殺戮,中國人格外兇。"所謂陰險的小人,是朝廷上故步自封的大臣,也是隻顧及自身利益的慈禧太後及其幫兇;而昏庸的群衆,則是那些目睹譚嗣同的就義而漠然的底層百姓。

在這兩種群體的夾擊下,那個時代有許許多多譚嗣同式的進步青年遭到抹殺,他們奮鬥半生,最終卻往往隻是蚍蜉撼樹。有句話說,當一束光照入黑暗,那麼這束光便是有罪的。對于那個時代的中國來說,譚嗣同等人就是光芒,而大部分人其實都置身陰影當中,不願看,也不敢去看那耀眼的光芒。

另一方面,康有為等人為積攢輿論四處宣傳維新思想,卻對底層人民不屑一顧,他們所争取的對象,是本身就受過教育的人。試想在那個文盲率極高的社會,能有幾個平民百姓會買上一份通篇新思想的《時務報》、《國聞報》呢?

是以說,百姓們眼看戊戌六君子慘遭殺害卻能夠歡欣雀躍,最根本的原因就是愚昧無知。

因為愚昧,他們隻知道刑場上的幾個人忤逆了高高在上的"老佛爺";因為愚昧,他們把官府處罰犯人當作理所應當,甚至還會抱着打發時間的念頭去觀賞一番。

出于無知,他們不了解落到地上的幾顆人頭裡,裝着的滿是解放他們的思想和志願;也正是出于無知,他們身處囹圄之中,卻還嘲笑那些想營救自己出獄的,把生命奉獻給理想的鬥士們。