我記得海明威在小說《老人與海》中寫道———"一個人生來就不是為了被打敗,你可以摧毀他,但你無法打敗他。"

那時候我年紀輕輕,人生也沒有經曆過多少磨難,是以,對這句話的了解不是很透徹,總覺得這句話是沖突的。然而,當社會環境逐漸平靜下來時,我開始真正了解這句話背後的深刻含義,那就是身體可以腐爛,但精神可以不朽。

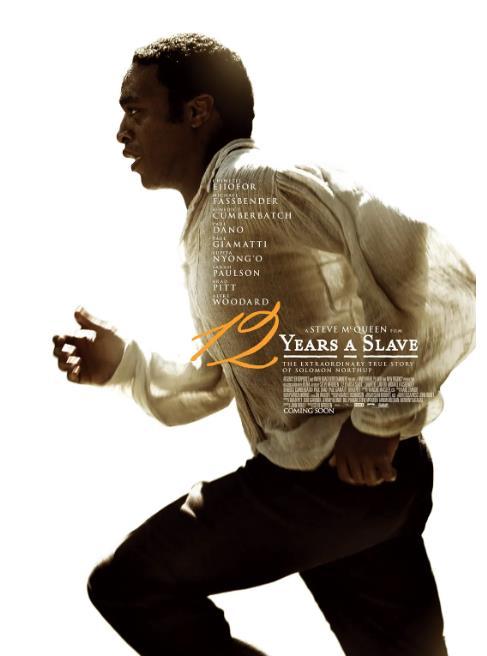

作為一部小成本的自傳電影,《奴役十二年》受到了主流媒體的廣泛贊譽,而這裡的主要原因是把重點放在了選擇"政治正确性"的主題上。正如《追索權》憑借《肖申克的救贖》獲得奧斯卡獎一樣,《奴役的十二年》也獲得了第86屆奧斯卡金像獎。

抛開主流媒體出于價值導向的集體無意識的贊美,回到電影本身,整個故事是叙事和閃回的拼湊,讓英雄所羅門在自由和奴隸之間切換,時間線回到了19世紀的美國内戰。

雖然影片有這樣宏大的曆史背景作為支撐,但導演并不隻是專注于揭露或批判奴隸制的醜陋,因為,在已知的程度上,這種反複的批評會顯得多餘。

是以,在所羅門這樣一個以普通人物為中心的情節推動下,慢慢地與同一代同一階層或其他不同階級的人物聯系起來,然後,在同一個環境中,慢慢地窺探社會的籠子,人們進行自我意識和自我拯救的麻木或清醒。

刻意淡化曆史背景和社會制度的抱怨,反而把所有的注意力都集中在個人身上,并以所羅門被引誘入獄後的12年被囚禁為牽引,顯示出對生活的社會異化。

正是在這種相當壓抑和絕望的氣氛中,影片慢慢地拉出了剩餘的精神核心。我認為,即使觀衆猜到了結局,也沒能阻止所羅門嘲笑人類自私和麻木僞裝的自我救贖。

在我看來,所謂的自由不是口号,所謂救贖不是呐喊,他們應該是堅定的信念和不屈不撓的精神。人們總是在談論社會改變人,那麼為什麼不試着讓人們改變社會呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">1</h1>

《為奴十二年》改編自所羅門·諾瑟普1853年的同名自傳體小說。因為小說屬于回憶題材的類型,再加上内容基本上是作者生活碎片拼湊而成的,是以,導演為了避免叙事形式的流動,導緻觀衆在觀看過程中沉悶,刻意采用插曲和倒叙的拍攝方法。

在影片指向終點的展示過程中,有一種空白的倒影,并以受折磨人物的命運為吸引點,在已知結局的前提下,通過蒙太奇的剪輯技巧,營造出緊張壓抑的氛圍,進而調動觀衆的情緒。

在内戰期間,奴隸制在南方仍然盛行,所羅門被高薪表演從他原來的自由身體引誘成奴隸。在他作為奴隸的十二年中,他不僅在身體上,而且在精神上都遭受了痛苦。

作為奴隸主的私有财産,所羅門從紐約被賣到華盛頓特區.C,失去自由後,他被白人任意屠殺,同時面臨同伴的麻木和冷血。

社會背景下人性善惡的變遷,總是顯得那麼脆弱和敏感,導演想要做的不是站在是非的直接批判上,而是在大環境下對自我意識和自救進行更深入的讨論。

在電影中,所羅門在争取個人自由的鬥争中經曆了兩次背叛。

第一次是在一艘載有奴隸的船上。原本打算聯合其他奴隸奮力拼搏,但被同伴們以時間與力量不成差距為由,暫時中止了行動。但當它來到岸邊時,他的同伴,以前發誓要為自由而戰,當他看到他的白人主人接他時,他溫順地依偎在主人的胸前,就像一條狗。這導緻不久後失去自由的托羅門看到了人性的麻木和自我的喪失。

第二次背叛發生在所羅門成為奴隸幾年後。那個以為自己處于同樣境地的白人,會看着這段關系和金錢的面孔,給他寫一封信給自己,但白人轉過身來,告訴了奴隸主這個秘密。這讓已經自由了很長一段時間的所羅門看到了人性的貪婪和自我的衰落。

生在苦惱中安詳,我想,中國老祖說這句話,就用在這裡。奴隸的麻木和奴隸主的習慣,既為原本畸形的社會環境提供了肥沃的成長土壤,又為自我喪失和衰落,讓本該是生命支撐的精神,一次又一次地被抛棄。

在這部電影中,導演并沒有盲目地展現所羅門上司的黑奴的苦難,也沒有展現以埃普斯為首的白人奴隸主的殘忍。他隻是利用所羅門的行動軌迹,将當時社會環境中的各種人物連接配接起來,然後,通過片中對所有人性的多層次、多角度刻畫,進一步窺探了自救和自我意識的喪失,社會制度和社會環境慢慢異化了人性。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">2</h1>

在影片中,又多了三個具有代表性的白人,在社會環境中代表着三個群體。

一個富有同情心的福特,無法拯救所羅門,他也是一個白人奴隸主,除了在生活或精神上幫助所羅門之外,什麼也做不了。

福特一直深陷債務危機,最終無意識地思考了自己的利益,因為從本質上講,它仍然是一個奴隸主。社會賦予的歸屬感,使他沒有完全站在平等和自我檢討的自由之上。這種模糊的自我生存意識方式,是對社會的一種妥協和次級。

殘暴的埃普斯從未像所羅門那樣對黑人奴隸心軟,在他看來,他相當于牲畜和個人的私有财産。這種剝削性的社會制度,以及對社會環境缺乏克制和控制,無窮無盡地刺激了人性的邪惡,最終讓他的自我意識完全喪失。

不管法律有沒有漏洞,他都會努力讓制度成為一把保護傘,為自己的人惡服務,這是一種麻木和盲目服從社會。

巴斯是一名白人木匠,對奴隸制持懷疑态度,并試圖改變社會。他忠于法律,但他也在挑戰它,在與所羅門的接觸中,巴斯慢慢地從旁觀者轉變為參與者,給他更清晰的自我意識,并試圖救贖自己和救贖他人。在我看來,這不僅僅是人性,而是一種社會的解體和重塑。

導演通過展示這三個人面對社會的三種态度,傳達了這樣一種觀點,即人類思維和認知能力的範圍不可避免地受制于社會制度和社會背景,但這并不意味着人們應該放棄追求自我意識和自我拯救,因為社會總是由人組成的, 而人類精神核心的成長是推動社會進步的最重要動力。

在影片中,所羅門失去了十二年來對家鄉的信仰,當然是值得肯定的,但是,由所羅門的悲慘經曆,反映了社會背景,人們的自我意識不斷提升,而不是靠社會變革的第一顆心,以及在不斷的自我拯救中反思,這是影片最後表達的主題。

回顧曆史,就是能夠看到現在,展望未來。

《奴隸制十二年》這部電影,雖然故事是基於19世紀美國奴隸制的盛行,但如果仔細看看我們現在的生活,還有許多人處於各種形式的奴役,如戰爭、貧窮、宗教不正當......

<h1 class="pgc-h-arrow-right">3</h1>

影片平靜的拍攝手法,總給人一種窒息的感覺,而大量使用長鏡頭,讓觀衆有一種身臨其境的現實感,仿佛自己是所羅門,正在經曆着痛苦和磨難。

這樣的安排,反過來迫使觀衆比較當下,對于奴役的各種罪惡産生仇恨,當然,仇恨過去不是目的,珍惜現在是最重要的。

是以我認為,電影《奴役十二年》獲得奧斯卡獎,并不完全是關于"政治正确",而更多的是因為它淡化了曆史文化背景,讓不同的人在電影中找到了情感上的共鳴,進而延伸了對社會與人之間關系的思考。

影片以自救為題材,回答了我一開始提到的問題———社會确實會改變人,扭曲的社會制度會疏遠人,但當自我意識的提升和自救成長時,慢慢變成堅定的信念和不屈不撓的精神,人也可以改變社會。