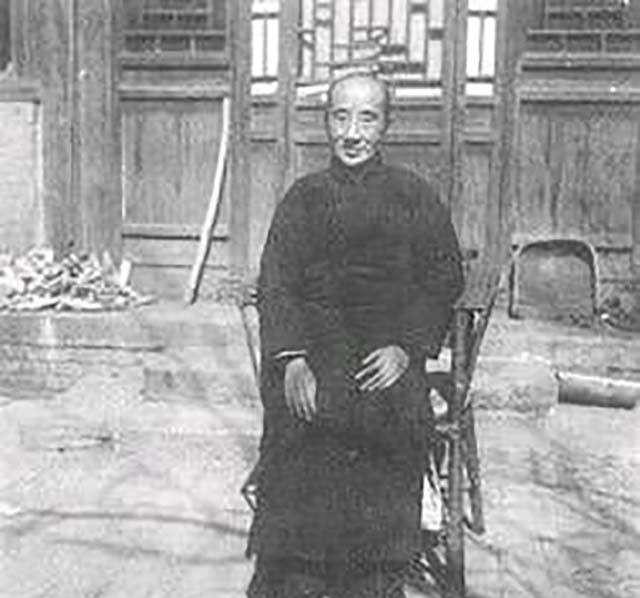

朱安

朱安,魯迅先生的原配妻子,晚年時常想念魯迅的夫妻許廣平,和他的獨子周海嬰。

她一生沒有選項,臨終前曾流淚傾訴一個心願:生不能與大先生相伴,望死後能在大先生墓旁安息。

可她的最後願望也落了空,在1947年6月29日淩晨病逝時,身邊空無一人,走得凄涼,孤苦。

她死後,被葬于西直門外保福寺處,連墓碑都沒有留下,如同她生前不曾在魯迅先生的生命裡,留下一絲痕迹。

上個世紀70年代,時代的風雲變幻,大清尚未覆滅。

1878年,被江河湖海擁抱的紹興城,雖處于清末的動蕩局勢中,卻也不失繁華。

6月,這座城微熱又溫潤,市面上更是人聲鼎沸,一派熙攘,當地一戶朱姓人家也迎來喜訊,一個小女嬰在雙親的期盼中呱呱落地。

朱父經商,不愁溫飽,為女兒取名為“安”。舊社會裡的女子不圖有所作為,一生能夠安穩度日便可。

女嬰的人生軌迹,似乎打那一刻起已然清晰:待花樣年華選擇一戶條件相仿的人家,照顧丈夫,生兒育女,直至白發蒼蒼,與世辭别。

為此,朱安自幼學習女紅、禮儀、烹饪,并在四、五歲時裹小腳,在疼痛哭喊中聽着母親的教誨,以“三寸金蓮”步入編排好的人生模闆,于桃李年華出落成了一位賢良淑德、性格溫順的女子。

彼時,朱安也希望自己能夠嫁予好郎君,生下可愛的孩子,在柴米油鹽中安然度過一生。

若能如此,她的人生倒也安穩,并且她的一生将會被淹沒在曆史洪流裡,沒人會注意到她的存在。

可偏偏,她所嫁的男人名為魯迅,一個與她守舊思想截然相反的大文豪,引領無數國人沖破壓迫與束縛的思想先驅者,就連改天換日的一代偉人都曾明确指出:“魯迅的方向,就是中華民族新文化的方向。”

被傳統模闆精心打造的朱安,注定與魯迅先生格格不入,兩人的婚姻是一潭死水,任憑她一生苦盼,也無法在先生心裡泛起一絲漣漪。

雖一輩子都不曾讨得先生半日歡心,可她對他的讨好,從嫁給他以前便開始了。

那年是光緒三十二年六月初六,新曆1906年,她在舊式婚禮的繁瑣儀式下,被精緻梳妝打扮,身穿紅色新衣裳,以最美的姿态,懷着對未來的憧憬上了花轎。

魯迅

此前,她聽聞周家的這位長子生于書香門第,是一位有志青年,師從江南水師學堂,積極求學,思想新穎。可惜他祖父入朝為官時犯了糊塗,被抓捕入獄導緻家族沒落。

按照周家的經濟情況,朱安與他也算良配。

這樁婚姻經雙方長輩的安排,自1899便有了眉目。當時魯迅雖不滿包辦婚姻,卻因孝心沒有拒絕,隻是向朱家提出兩個要求:一是讓朱安放腳;二是送她上學。

朱安隻是舊社會束縛下的弱女子,她無力抗争幾千年的封建禮教,也不敢違背家中安排,且她已經成為那個群體中的一份子,早已将“女子無才便是德”的觀念,謹記心上。

成婚之日,為讨魯迅喜歡,她選擇了一雙嚴重不符合小腳尺碼的大鞋,往裡面塞了很多棉花,不想她下花轎時繡花鞋落地,當即在新郎面前露出一雙小腳。

魯迅的臉上看不出悲喜,他對這樁婚姻原本就沒有期待,當下心中興許更多的是沉悶與無奈。

大夥見狀,手忙腳亂地幫新娘把鞋穿上,魯迅也透過慌忙的人群,瞥見了新娘的模樣:

她粉飾過的臉龐仍透着黃,額頭寬且微秃,下巴尖長,嘴唇略大而薄,身體瘦小幹癟,烘托得腦袋更大,整個人看上去找不到妙齡女子該有的美感。

新婚之夜,朱安的蓋頭遲遲未被掀開,燭火搖曳如水紋,她比滴落的蠟淚還酸澀無力。

她不明白自己做錯了什麼,一直按照社會與家庭标準将自己塑造成賢妻良母,可她嫁入周家後,這兩種角色皆成了奢盼。

魯迅對她冷若冰霜,沉默無言,永遠與她保持不可觸碰的距離,書房成了他逃避妻子的地方,且成婚後的第三天,他又轉去了日本。

此前,他在日本東京留學,25歲那年被家裡頻繁來信催促回國,說是家中老母生了病。

他一聽心急如焚,擱置學業,兜着一路風塵趕回了家鄉,未想這是一場騙局,目的是讓他與朱安成婚。

魯迅深知朱安的無辜,可他痛恨封建禮教與包辦婚姻,對這位舊式女子無法産生絲毫愛意,娶她,就像是深知清王朝氣數已盡,卻不得不考慮形勢,安裝一條假辮子。

他不止一次對好友說:“她是我母親的太太,不是我的太太。這是母親送給我的一件禮物,我有一種贍養的義務,愛情是我所不知道的。”

朱安癡情,仍是盼他歸來的妻子,幻想先生完成學業後,經過與她朝夕相處,總會慢慢對她産生感情。且她堅信自己的深情,有朝一日可融化他的冰冷。

盼着過了一日又一日,魯迅終于在宣統元年(1909年)8月回國,朱安見他已漸退文弱之氣,棱角更為分明,眉宇之間流露着淩雲之志,又保留又一抹才子的傲然與堅毅……為他深感欣喜。

然而他的變化挺大,保留得最好的,卻仍是對她的疏離與冷淡。

大部分時間,魯迅都睡在書房,想必他也同情朱安,但無法接受她融入自己的生命。

他曾想過要與她離婚,可當時離婚對女性的名聲不利,他不愛她,卻也不會做出傷害她的行為,在這樁有名無實的婚姻,令雙方都痛苦。

據魯迅母親回憶,兒子與兒媳完婚後,就像是生活在一個屋檐下的陌生人,他們從不争吵,也很少說話,任憑長輩各種勸說也不管用,更别提孕育子女。

朱安是典型的傳統女子,即便丈夫經常在任教的學校裡過夜,難得回家也是睡在書房,也從不願多看她一眼,更不會碰她一下,她也癡心枯守着周家,打理上下,不願改嫁。

1919年11月,周家入京定居,北京西直門内八道灣11号的院子成了魯迅的新家,朱安也以周樹人原配的身份在那居住,固執地守着孤苦的婚姻,拼命在這場獨角戲裡尋找妻子的身份。

“女兒經,仔細聽,早早起,出閨門,燒茶湯,敬雙親,勤梳洗,愛幹淨……”朱安識字不多,對于《女兒經》等宣揚女德的文化倒是熟記于心。

魯迅母親

她如同長期被關在籠子裡的小鳥,縱使某天重獲自由,也失去了擁抱天空的能力和想法,那道枷鎖成了她的安全繩。

朱安所求不多,每天為丈夫洗衣做飯、端茶送水、縫縫補補便足矣,這也是她所了解的愛與婚姻,可她并不明白,先生從不想要這些。

這樣的朱安,在魯迅眼裡是迂腐的,那份深情于他而言是陰雲籠罩,朱安生病,他漠不關心;他自己生病,也不求朱安照顧。唯有朱安每月問他要生活費,他才走流程式地同她說上幾句話。

寥寥數語,于朱安而言,仿佛珍寶,竟讓她在沉寂的夜晚令她念起時,得一些安慰。

她十分溫順,不怨不悔,不吵不鬧,活成了一尊望夫石,在時代的漩渦裡守着丈夫遠遠的背影,無聲咀嚼疼痛與苦辣。

“喜歡一個人,會卑微到塵埃裡,然後開出花來”。興許她想,就這樣過一輩子也是好的,先生是人中龍鳳,受世人敬仰,她能在他身邊付出愛,也是上天的一種恩賜。

為讓丈夫多看自己一眼,朱安也嘗試過改變,那會魯迅還沒有和弟弟周作人決裂,他們曾在北平一起生活過一段時日。某日朱安一如既往地躲在後屋,周作人去問候她:“大嫂,你怎麼一個人在這兒?”

朱安抿嘴微笑,不知如何作答,她是先生不喜歡卻扔不掉的舊物,想必不願她在世人眼中與他有任何關系。

未了,她想了想,說道:“作人,你教我認些字吧。”

周作人看她也非像大哥所說的那般冥頑不化,欣然同意:“你願追求進步,我當全力幫助。”

“未嫁從父,既嫁從夫”,朱安有意識字,亦是在男尊女卑觀念影響下、嫁夫随夫的思緒使然,但她肯跨出這一步總歸是好事。

那段時光,也為她苦悶的生活,注入了一些生動。

然而,朱安的這一步仍遠遠跟不上時代潮流,遙望丈夫的背影依然遠如隔世,1923年,魯迅與弟弟周作人因沖突無法化解而分家。

他從不影響朱安的選擇,便問她,要繼續留在北平和作人居住,還是回紹興娘家?

魯迅與家人

他不想帶走她,朱安早已了然,那一刻内心卻仍揪痛。

她深愛魯迅,也不願回娘家成為他人眼中的棄婦,堅決要跟他走,希望他不要丢掉她這件舊物。

不久後,周老太太也随大兒子居住,朱安也正好繼續照顧老人,于她而言最幸福的是,為母子倆洗手作羹湯。可也是在那一年,許廣平考進北京女子高等師範學校國文系,成為魯迅的學生。

許廣平的出現,讓時常不回家的魯迅,回家的次數愈發少得可憐。

許廣平是與朱安截然不同的煙火,留着短發,個子嬌小,自信靈動,能夠與魯迅先生精神交流,彼此一個眼神便能觸摸對方的靈魂。

魯迅為沉悶的婚姻裡也壓抑已久,許廣平的青春活力,明媚熱烈,讓他冷酷的眼眉漸漸溫柔,那是朱安從不曾見過的模樣。

許廣平

朱安心似苦海,面對許廣平後來的大膽造訪,她曾試圖維護自己蒼白無力的妻子名分,可當她枯萎暗淡的歲月對上這個女孩晨露般的眼眸,徒剩狼藉收場。

愛是兩情相悅,朱安雖未見過什麼世面,卻也嘗盡了人間悲歡冷暖,隻能默默咽下一切,說不出一句怨言。

畢竟,抱怨與委屈的話也需要有資格,才能傾吐出口。

1927年1月,她的丈夫周樹人與許廣平在廣州白雲路租房同居,兩人于10月在上海正式同居,近2年後,他們的孩子在上海出生,即周海嬰。

彼時,朱安更是無法融入魯迅的生活,作為他明媒正娶的妻子,她隻能在他的世界裡活成局外人。

許廣平、朱安

她無從選擇,也早已對枯井般的生活習以為常,隻能大度接納許廣平和周海嬰,對他們愛屋及烏。

且她嫁給魯迅後,如同漂流在茫茫海上的浮萍,就連在情敵面前,都将自己放低成了讨好奉承的姿态。

許廣平也很同情這位舊社會女子,深知自己若是和魯迅登記結婚,等于擊破朱安立足于世間的一點希望,也許她在周圍人異樣的目光中,會被最後一根稻草壓垮。

“魯迅原配”這個虛名,是導緻朱安孤苦一輩子的悲哀所在,卻也是她僅存的寄托。

她一無所有,那道封建的枷鎖,變成了她生命裡的呼吸。

朱安(左)

實際上,魯迅曾提議與她變成另一種關系,讓年長自己3歲的她當自己的姐姐,可為她置辦嫁妝,送她改嫁。

對此,朱安強烈排斥,堅決表示:“我活是周家的人,死是周家的鬼,後半生我就是侍奉我的婆母。”

魯迅無可奈何,不願與朱安多費口舌,也不肯像描述閏土、孔乙己那般,為她着一點筆墨,仿佛這個人不曾存在于他的生命裡。

某次,母親曾問她朱安是哪裡不好,他回答:“不是什麼不好,而是談不來,和她談話無趣、無味、不如不談。”

對于這樁婚姻,魯迅從一開始就深感無力。婚後面對朱安的根深蒂固的封建思想,他亦無法扭轉。而作為從内到外都很革新的思想家,魯迅也不可能與朱安生育一兒半女,讓悲劇在下一代身上重演。

魯母母朱安

1936年,魯迅先生去世後,朱安繼續與周老太太相依為命,周作人每月會給她們一些錢。後來周老太太也離開了人世,朱安因先生與這個弟弟不合,拒絕了他的接濟。

此前,她在魯迅心中沒有一席之地。此後,她在動蕩變換的時局中難以生存,日子過得落魄貧寒。

盡管她獲得了許廣平與魯迅友人的接濟,卻仍在不斷上漲的物價與亂世中,一天隻吃得上兩頓飯,夥食主要是小米面窩窩頭或稀如湯水般的粥,配自己腌制的老腌菜。

社會進步人士得知她是魯迅遺孀,曾想援助她,但她謝絕了别人的饋贈。她在婚姻裡早已一敗塗地,但在人格上,她一直極力儲存尊嚴,不願苟且成乞讨者。

她雖文化水準不高,思想落後封閉,卻不失骨氣,若她所嫁之人不是魯迅,也不至于一生昏暗悲涼,未能善終。

晚年,曾有魯迅的學生特意登門囑咐她:“您是舊時代的人,沒有文化,不懂先生作品的價值。先生是民族英雄,是新時代的先驅和領袖,他的遺物一定要儲存。”

這番話深深刺痛了朱安的心,可她早已了然自己是魯迅先生唯一無法扔掉的舊物,面對眼前慷慨激昂的學生,她唯有沉靜回答:“你們隻說先生的遺物要儲存,我也是魯迅的遺物,誰來儲存我呢?”

也許那一刻她已了然,自己不該淪為空望一生,淪為舊社會愚昧禮教下的犧牲品。可那份深情已經融進她的血液,此生此世,如她所言,無論生死都屬于周家,都是魯迅先生的一件遺物。

魯迅與許廣平

自打她出嫁前往繡花鞋裡塞棉花時起,便默然接受了命運安排給自己的一切,無論多苦她都莊重地咽下。

她曾覺得自己是一隻蝸牛,雖爬得很慢,可總有一天會從牆底爬到牆頂。可最終蝸牛沒有力氣了,直到魯迅先生去世,她都無法觸及那顆心。

她也始終記得,魯迅曾對她說的:“你名朱安,家有一女,即是安。”

這大抵是她聽他對自己所說過的,最溫柔的話語了。

為了安家,她不曾辜負周家分毫,也漸漸将許廣平視為姐妹,将周海嬰視為自己的孩子,在他們身上尋找魯迅的影子。

臨終前,她立下遺囑,将所有遺産都送給周海嬰。

魯迅先生一生正直清貧,他沒有留下什麼金銀珠寶,隻有一處房子和一些書稿。可這些都是朱安生前小心為大先生保管的珍寶,其中不僅有先生的心血,還有她不曾褪色的真情。

然即便如此,周海嬰卻不承認朱安是自己的母親,對她的稱呼一直都是“朱安女士”。

其實,周海嬰與朱安的關系非常融洽,在他成長的路上,也時常收到朱安的來信鼓勵,他認為朱安是一位很值得尊敬的長輩。

隻是他無法将封建思想頑固的朱安當作自己的母親,這讓他感覺違背了自己接受到的新式教育和倫理道德。

同時,他比較厭惡周作人叔叔,因叔叔也有着不可教化的封建思想,認為許廣平是未被娶進周家大門的“小房”,朱安才是魯迅名正言順的妻。

朱安面對許廣平母子的尊重,解讀為他們是對自己生疏客氣,就像她傾盡一生,也隻能站在與魯迅截然相反的方向,伸長了脖子也夠不到他。

她耗盡了力氣,也無法融入那溫馨的一家三口中,喘一口氣。

晚年時期,不知朱安何時學會了抽煙袋,那一口又一口,吐着的是她沉默與悲涼,也成了她凄楚人生裡的最後一絲慰藉。