《天道益謙賦》:高者抑而下者舉,一氣無私;往者屈而來者伸,萬靈何遁。無私奉獻是中國幾千年的傳統美德,但在真金白銀面前,又有多少人願意放棄白花花的銀兩,選擇無私奉獻呢?

在安徽有一個毫不起眼的家庭,雖然家境一般,但男主人在去世之後千叮萬囑不要變賣傳家寶,實在過不下去了,再将它們拿出來,兒子龔旭人,點了點頭,他将幾個木箱子埋在了院子裡面,他自己也沒有料到這一箱子古董在今後價值10億。

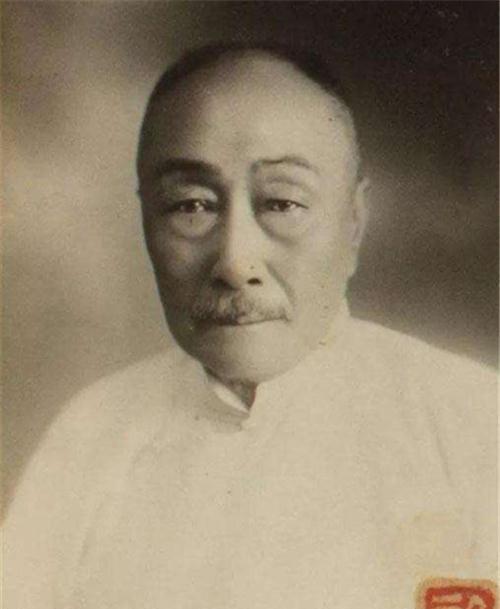

龔旭人的父親叫龔心钊,1870年出生,安徽合肥人,龔家是安徽的綢緞商,家境優渥,龔心钊從小飽讀詩書,19歲中舉人,26歲又中進士,年紀輕輕就入朝為官,在科舉制度廢除之前,龔心钊擔任了最後一任科舉考官。

清朝末年,西方列強用槍炮打開了清廷的大門,清廷有識之士,以“自強”、“求富”為準,開展了洋務運動,龔心钊入朝為官時,洋務運動已經是末期,他作為一位外交官處死英、法等國,任職加拿大總領事。

為官十餘年,龔心钊除了外交事務之外,喜歡收集一些文物,精品頗多,上至戰國時期,下至清朝書畫,多數都是精品,價值不斐,比如秦國的商鞅銅方升,這是商鞅的1升銅量器,在三面都刻有銘文。

左壁刻:“十八年,齊(率)卿大夫衆來聘,冬十二月乙酉,大良造鞅,爰積十六尊(寸)五分尊(寸)壹為升,搖桿刻“重泉”,底部是秦始皇二十六年的诏書,這說明秦始皇一統全國之後,就開始沿用商鞅變法後的度量,全面推行“書同文,車同軌”。

還有戰國越王劍,楚國的一百塊楚國金餅,六朝的銅、玉、石的官、私印章2000餘方,還有宋代米芾、馬遠、夏圭等名家書畫,宋汝窯盤,以及時大彬、徐友泉、陳鳴遠、陳曼生等制的紫砂壺。

這些無不都是價值連城的珍貴古董,随随便便出手一件都可以引起文物界的一陣巨浪,1912年,溥儀宣布退位,大清正式成為了曆史,龔心钊從安徽移居到了上海,本想着子承父業從事綢緞生意,但他沒有經商經驗,隻能做一點投資生意。

龔心钊見證了清朝、民國,還經曆了抗日戰争,他将這些古董文物全部埋在地下,生怕有出現意外,1949年,龔心钊病重,他自己快要不行了,就讓兒子把幾個大箱子挖出來,并一一告訴他這些古董的價值,叮囑他絕對不要變賣。

“匹夫無罪懷璧其罪”,想要守住家藏并不容易,在他去世10年,1960年,龔旭人妻子病重,家裡實在沒錢,他就拿出一塊金餅,想要變賣,但金子實在是太引人注目了,專家一眼就認出這是楚國文物。

在不斷走訪下,專家找到了龔旭人,多次勸說下,龔旭人盡管深思熟慮,捐出了珍藏的500件文物,其中就有秦商鞅方升、楚國金餅……這500餘件在初步估價中至少10億,龔旭人的無私精神得到了表彰。