大決戰:起義、投誠、投降,究竟有何差別?周福成就是反面教材

《大決戰》中,遼沈戰役發展到沈陽戰役的時候,基本上沒有遭到像樣的抵抗。東北“剿總”司令衛立煌乘飛機逃往關内,沈陽城防交給了53軍軍長周福成。

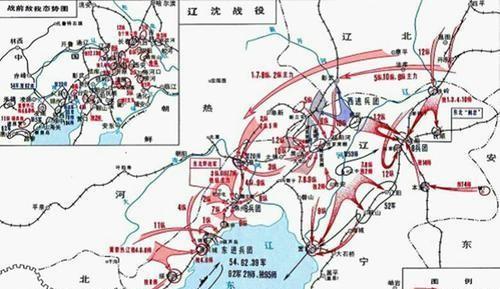

圖|遼沈戰役要圖

彼時,沈陽城内除了53軍,還有青年軍207師、新編第1軍暫編53師、東北守備第二縱隊,以及東北剿總直屬騎兵、炮兵、裝甲兵,總計14萬人。

圖|沈陽戰役

沈陽城防堅固,可國軍大勢已去,新編第1軍暫編53師起義,其餘大部投誠。沈陽的投誠可以說是戰争史上的奇觀,國軍知道投誠與投降的待遇相差很大,可又沒有管道投誠,隻能開着車舉着白旗滿大街的尋機投誠。

圖|《大決戰》中的國軍形象

甚至于部分國軍開着吉普車,直接找到我軍指戰員,抱怨我方工作“太拖沓”,他們早就準備好投降,卻沒人去接收。周福成就是個反面教材,到了被俘的最後的關頭,謊稱自己與我方縱隊指揮員商量起義事宜。

圖|《大決戰》周福成劇照

其實,周福成是有起義機會的。早在沈陽戰役之前,53軍各師都開始準備起義投誠,副軍長趙理藩也是苦苦勸說周福成早點起。可是周福成不聽勸告,直到東野大軍進了沈陽城。

圖|周福成“火線起義”

經過我方仔細甄别,按照相關政策,周福成根本算不上投誠,隻能算是投降。結果,周福成被劃為戰俘,一直到1953年病逝。周福成的奇葩經曆,牽出了三個關鍵詞:起義、投誠、投降。三者之間,究竟有何差別?

圖|沈陽解放

起義、投誠、投降的差別,在于戰争發展到了什麼地步。結合長春和平解放,就生動地說明了起義和投誠的差別。1948年10月17日,曾澤生率60軍宣布起義。在起義之前,東北情報口負責人鄒大鵬已經與曾澤生

取得聯系

。

圖|曾澤生起義

起義後,曾澤生所部改編為東北野戰軍第50軍,

仍擔任軍長

。1955年9月,曾澤生被授予中将軍銜,成為了彪炳史冊的開國将軍。由此可見,起義将領的待遇、官職沒有發生變化,根據其個人意願酌情安排。

圖|《大決戰》鄭洞國劇照

曾澤生起義之後,新七軍進階将領也出現了松動,

主動放下武器停止抵抗。

電視劇《大決戰》中有一個細節,東北“剿總”副司令兼第一兵團司令鄭洞國在部下的勸說下投降。鄭洞國半推半就,部下隻能和盤托出:弟兄們怕你不投降,特意朝天開槍,

現在投降還算是投誠

圖|鄭洞國部下勸其投誠

彼時,新七軍瞞着鄭洞國已全體投誠。鄭洞國眼見大勢已去,随即率部放下武器向我軍投誠。鄭洞國投誠之後,得到了人民政府的優待,并出任公職,為國家做了不少貢獻,直至1991年1月病逝于北京。

圖|功德林戰犯管理所

由此可見,起義、投誠還都算自己人。倘若鄭洞國負隅頑抗,東野攻城部隊強攻,自然不能算作投誠,隻能是被俘投降了。投降的待遇沒什麼說的,隻能進戰俘營了,杜聿明、王耀武、陳長捷、鄭庭笈、廖耀湘等都是屬于被俘投降範疇。