作者:朱麗雙 榮新江

來源:“中國邊疆史地研究”微信公衆号

原文刊載于《中國邊疆史地研究》2021年第4期

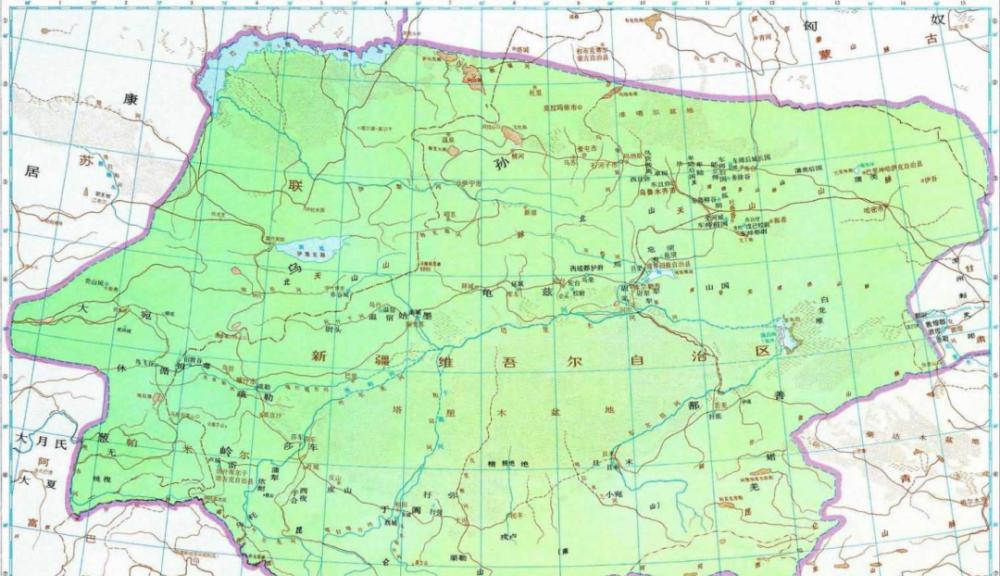

西漢時期西域都護府(圖源:譚其骧《中國曆史地圖集》)

有關古代于阗早期曆史的記錄,儲存于藏文大藏經《丹珠爾》的《于阗國授記》,雖然其中所記于阗建國傳說提供了一些曆史資訊,但傳說畢竟不是信史,不能告訴人們于阗建國的确切年代,而且其所說的“建國”實指人們在此地定居下來并建立城郭,在政權制度方面還不夠完備。

探讨于阗初期文明史的科學基礎是具有确切年代體系的中原漢文史料。公元前2世紀下半葉,随着西域各地王國文明的誕生和發展,和中原統一的漢王朝國力蒸蒸日上,在抵抗匈奴人壓迫的共同心理和意識驅使下,西域各地和漢王朝首次建立了正式的聯系,而此舉的完成應歸功于古代偉大的探險家張骞。

一、張骞通西域,副使訪于阗

公元前3世紀末,以今内蒙古陰山山脈為根據地的匈奴勢力最強,它先向東擊潰東胡,公元前2世紀初葉又打敗河西走廊的另一強悍遊牧民族月氏,迫使大批月氏人西遷伊犁河流域,後匈奴又把勢力伸進塔裡木盆地,控制了沙漠周圍的綠洲王國。與此同時,匈奴不斷侵擾漢朝的北部邊境。經過秦朝暴政和楚漢之争的破壞,漢朝初年沒有足夠力量抵禦匈奴的入侵,隻好采取“和親政策”,把公主嫁給匈奴單于,而且每年交納一定數量的缯絮、金币作為貢品,但這并未能阻止遊牧的匈奴人南下劫掠。于是,漢朝在經過六七十年休養生息、積累了一定财富以後,漢武帝即位後積極準備對匈奴的戰争。為了取得對匈奴作戰的徹底勝利,漢武帝希望聯合被匈奴擊走的月氏人為盟友,共同對付強大的匈奴勢力,于是懸賞招募出使月氏的使者。漢中人張骞應募,于公元前138年與從者一百餘人西行。漢朝使者經過匈奴控制的地區時被捕,張骞被留禁了十餘年,後乘機逃跑,西行到大宛(今費爾幹納)。這時的大月氏已從伊犁河流域遷到阿姆河流域的大夏(巴克特裡亞)地區,張骞由大宛來到大月氏時,大月氏人已在此地安居樂業,沒有東向報仇之意了。張骞雖然沒有達到最初的目的,但他走訪了大宛、大月氏、大夏、康居等國,還了解了周圍五六個大國的情況,開通了中國和中亞各國之間的交往。

張骞所率使團第一次出使西域時雖沒有正式通路于阗,但值得注意的是張骞回途所走的路線。《史記·大宛列傳》記載,張骞“留歲餘還,并南山,欲從羌中歸,複為匈奴所得”。這裡的“南山”應指昆侖山到阿爾金山一線,所謂“羌”則是指分布在這些山區的諸羌部落。張骞沿南山山脈而行顯然走的是絲路南道,他即使沒有進入于阗的都城,也必然要經過于阗地區。是以,張骞在一年以後從匈奴逃回漢朝後所做的報告中就提到了于阗,他說:“大宛在匈奴西南……其北則康居,西則大月氏,西南則大夏,東北則烏孫,東則扜罙、于窴(即于阗)。于窴之西,則水皆西流,注西海;其東,水東流,注鹽澤,鹽澤潛行地下;其南則河源出焉,多玉石,河注中國。”這是漢文文獻關于于阗的第一條确切記載,它提供了公元前126年張骞傳回漢朝以前于阗的點滴情況,即于阗當時已經是一個獨立的政治體。不過張骞傍南山而行卻再次為匈奴捕獲的事實,似也表明這時的南道諸國是在匈奴的控制之下。

這條材料還記載了于阗國的東境為扜罙。一般認為扜罙即荀悅《漢紀》的“拘彌”,《漢書·西域傳》的“扜彌”,玄奘《大唐西域記》的“媲摩城”,《新唐書·地理志》的“達(建)德力城”,位于于阗以東三百餘裡處的媲摩川(一稱建德力河)畔。媲摩川即今克裡雅河。至于于阗國的西境,或可參照《漢書·西域傳》的記載:“于阗都城東三百九十裡為扜彌,西三百八十裡為皮山。”按《新唐書·地理志》稱于阗西南380裡有皮山城,疑即漢代皮山國之都城,推測《漢書·西域傳》之“西”當為“西南”之訛。《漢書·西域傳》還記載了于阗的南、北二境,即“南與婼羌接,北與姑墨接”。姑墨,地在今阿克蘇一帶。至于婼羌,據同傳,是自西漢出陽關後的第一個西域小國,“辟在西南,不當孔道。戶四百五十……西與且末接”。看來似不應與于阗接境。餘太山謂,據《漢書·西域傳》之文,小宛國“東與婼羌接”,戎盧國“南與婼羌接”,渠勒國“西與婼羌接”,于阗國“南與婼羌接”,難兜國“南與婼羌接”。“婼羌既是一個‘戶四百五十’的小國,西與且末、小宛接尚有可能,同時又與戎盧、渠勒、于阗、難兜相接,就無法了解了。是以,不能不認為婼羌種分布的地域甚廣。”筆者推測,所謂“南與婼羌接”的婼羌,當是遊牧在于阗南山一帶的婼羌種。

公元前119年,漢武帝在聯絡大月氏失敗後,聽從張骞的建議,派他率領一個300人的使團,前往遊說在伊犁河流域強大起來的烏孫,以共同打擊匈奴。這次出使,張骞“将三百人,馬各二匹,牛羊以萬數,赍金币帛直數千巨萬,多持節副使,道可使,便遣之他旁國”。張骞在遊說烏孫昆莫的同時,“分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜罙及諸旁國”。張骞雖然沒有得到烏孫的承諾,但“其後歲餘,骞所遣使通大夏之屬者,皆頗與其人俱來,于是西北國始通于漢矣”。正是由于張骞的副使首次通路了于阗王國,于阗從此時開始與漢朝建立了正式的聯系。

二、在漢朝、匈奴争奪的背景下發展

然而,漢武帝時,匈奴在西域的勢力仍然很強,駐守西邊的匈奴日逐王設定僮仆都尉,居北道焉耆、危須、尉犁之間,征收賦稅,役使西域城郭諸國。漢朝在河西走廊設四郡、立兩關,站穩腳跟後,自武帝天漢二年(前99),開始了和匈奴在西域的較量,争奪的焦點是匈奴進出西域的通道和糧食供給地——車師人所居的吐魯番盆地。經過将近40年的5次反複争奪,匈奴内亂,西邊日逐王與新立的握衍朐鞮單于不和,于漢宣帝神爵二年(前60)率衆降漢,“僮仆都尉由此罷,匈奴益弱,不得近西域”。于是,漢以屯田渠犁的使者校尉鄭吉為都護,駐烏壘(今布吉爾),統攝西域三十六國,于阗由此正式成為漢朝的屬國。

據《漢書·西域傳》,于阗東鄰扜彌國、精絕國,東南有戎盧國、渠勒國,西通皮山國、莎車國,北隔沙漠與姑墨國相望,“其王治西城……戶三千三百,口萬九千三百,勝兵二千四百人。輔國侯、左右将、左右騎君、東西城長、譯長各一人”。從人口兵員看,于阗屬于南道大國。從這段簡短的記錄中還可以看出,在漢朝西域都護的統領、監護下,于阗有自己的國王,有自己的都城,并設官立職,既有侯、将、騎君一類的軍事将領,也有城長、譯長一類的文職官員,已經形成了一套軍政結合的國家組織,進入了文明的世界。

漢元帝建昭三年,漢朝軍隊進一步出擊康居,一舉殲滅匈奴郅支單于的勢力。在此後的一段時間裡,西域諸國在漢朝都護的統治下過着相對平安的生活。于阗所在的南道距匈奴勢力較遠,成為漢朝使臣西行的通路,使者往來所需人畜食物均由于阗等南道八國提供,這對于生産不夠發達的城郭王國負擔應該不輕。《漢書·西域傳》稱:“使者相望于道,一歲中多至十餘輩,皆苦之。”大概正是是以,漢朝決定在西域屯田,以解決經營西域時的糧食供應問題,“自貳師将軍伐大宛之後,西域震懼,多遣使來貢獻,漢使西域者益得職。于是自敦煌西至鹽澤,往往起亭,而輪台、渠犁皆有田卒數百人,置使者校尉領護,以給使外國者”。今羅布泊北岸土垠遺址所出的漢簡,即有對當時屯田情況的記錄。

漢哀帝死後,平帝以九歲即位,大權落在外戚王莽手中。王莽很快篡奪了政權,公元8年,自稱皇帝,改國号為“新”。由于内亂,漢朝已逐漸失去對西域的控制。王莽企圖加強對西域諸國的掌控,派廣新公甄豐出使西域。車師後王須置離以負擔不起迎接使者的費用,拟逃入匈奴,結果被漢軍先期捕住,被都護但欽斬殺。大批車師人在須置離的兄長狐蘭支的率領下投奔匈奴,匈奴趁機進攻車師,并策動焉耆反叛。始建國五年,焉耆殺死都護但欽。天鳳三年,王莽派五威将軍王駿、西域都護李崇、戊己校尉郭欽率軍征西域,結果王駿被殺,郭欽逃回,李崇退保龜茲城。至更始元年,王莽被殺,李崇也死在西域。從此,西域與中原暫時中斷了聯系,匈奴的勢力再次進入了天山以南地區。

位于塔裡木盆地西南沿的莎車國,距匈奴勢力較遠,其王延曾在漢朝都城長安做侍子,是以心向漢朝,不附匈奴。天鳳五年,延死,子康繼位,率領旁國抗擊匈奴,保護漢朝都護餘部。東漢初,康遣使河西。建武五年,河西大将軍窦融據光武帝命封康為“漢莎車建功懷德王、西域大都尉”,于阗等西域城郭王國大多依附于莎車。九年,康死,弟賢即位。十四年,賢與鄯善王一起遣使至東漢都城洛陽,西域與漢重新溝通。十七年,賢又遣使請東漢派都護,光武帝聽從窦融建議,任命賢為西域都護,賜印及車旗等物,既而後悔,追奪印绶。賢由此怨恨,一面冒稱“大都護”,号令諸國;一面号“單于”,賦斂諸國。車師、鄯善、焉耆、龜茲等國請漢朝都護不成,遂又依附于匈奴。莎車周圍的于阗、姑墨、拘彌、子合等國則備受賢的擺布。建武末年,賢攻并于阗國,徙其王俞林為骊歸王,而立其弟位侍為于阗王。不久又疑諸國要叛,殺位侍及拘彌、姑墨、子合王,不再立王,而派莎車将君得鎮守于阗。位侍子戎逃入漢朝,被封為守節侯。

君得對于阗的統治十分殘暴,百姓怨恨。永平三年,于阗貴族都末兄弟共殺君得,反叛莎車。另一位于阗貴族休莫霸聯合漢人韓融等殺死都末兄弟,自立為于阗王,進而聯合拘彌國人,殺掉駐守皮山的莎車将。莎車王賢大怒,派遣其太子、國相率諸國兵2萬人擊于阗。休莫霸出兵迎戰,打敗莎車兵,殺萬餘人。賢不甘失敗,親自率領諸國兵數萬人進攻于阗,再次被休莫霸擊敗,士兵死傷過半,賢脫身逃歸國。休莫霸乘勢率軍進圍莎車,但被流矢擊中身亡,于阗兵退。匈奴趁機率龜茲等國進攻莎車,但未能攻破。

于阗國相蘇榆勒等共立休莫霸兄子廣德為王。廣德乘莎車戰争創傷未愈,派遣弟輔國侯仁率兵攻賢。賢不能敵,遣使與廣德議和,并放回拘禁的廣德父親,還将女兒嫁給廣德,約為兄弟,廣德遂撤兵。翌年,莎車國相且運等不堪賢的暴虐,密謀舉城降于阗。于阗王廣德率諸國兵3萬人攻莎車,賢遣使向廣德曰:“我還汝父,與汝婦,汝來擊我何為?”廣德詐稱:“久不相見,願各從兩人會城外結盟。”賢問且運是否能去,且運忙說:“廣德女婿至親,宜出見之。”賢于是輕舉出城,被廣德擒獲,且運等随即引入于阗兵,滅莎車國。廣德将賢帶回于阗,歲餘殺之。

匈奴聞聽廣德滅莎車,遣五将率焉耆、尉犁、龜茲等15國3萬餘兵進圍于阗,廣德乞降,遣太子入匈奴為人質,并立約每年上貢罽絮(一種絲綿)。匈奴又派兵送在匈奴的莎車質子不居徵回莎車為王。匈奴大軍一撤,廣德即發兵攻殺不居徵,立其弟齊黎為莎車王。經過兩代人的努力,于阗終于攻滅了西域最強國莎車,雖然随即受到匈奴的圍攻,但匈奴懸遠,無法對于阗實行強有力的統治,于阗雖然向匈奴送質納貢,但也敢于殺掉匈奴所立的宿敵莎車王,使莎車國一時難以複立。據《後漢書·西域傳》,于阗王廣德還乘勢兼并渠勒、皮山二國,其最盛時,從精絕西北至疏勒13國均服從于阗。總之,從西漢中期以後,于阗在漢、匈鬥争的夾縫裡緩慢向前發展,至東漢初年,在與莎車王賢的戰争中得到迅猛發展,成為西域南道與鄯善并立的大國。

三、班超與于阗

當于阗王廣德在西域南道建立局部霸權,而北匈奴據有天山北道并将勢力進一步伸向南道的時候,東漢也逐漸穩定了内部,積蓄了力量,準備打擊匈奴,消除邊患,奪回西域的控制權。

明帝永平十六年,窦固等率軍自酒泉向天山東麓進軍,擊破匈奴呼衍王,攻取伊吾盧地,并在此設屯田官,号“宜禾都尉”,初步建立了進擊匈奴的根據地。與此同時,為了聯絡西域諸國共同反擊匈奴,窦固派遣随軍的假司馬班超與從事郭恂一起,出使西域。

班超隻率吏士36人西行,先至鄯善,以“不入虎穴、不得虎子”的勇力,乘夜攻殺匈奴使者,迫使鄯善王歸降漢朝。明帝聞訊大喜,任命班超為軍司馬。班超受命,率原從36人西至于阗。時于阗王廣德正稱雄南道,而且有匈奴使者監護于阗,是以對班超等禮意甚疏,并聽信巫言,遣使向班超求馬以祠巫。班超知是惡意,佯作應允,并讓巫自來取馬。及巫至,超斬之。廣德已聽說班超在鄯善的果敢行為,大為惶恐,忙攻殺匈奴使者,投降于班超,并遣子入侍漢帝。班超重賞于阗王以下各級官吏,并駐紮下來,鎮撫其地。次年,班超在廣德的支援下,進據疏勒。同時,窦固等又率軍出敦煌,在蒲類海(今巴裡坤湖)擊敗匈奴,車師前、後王随即投降漢朝,匈奴勢力暫時退出天山東麓,漢朝重設西域都護及戊己校尉,控制西域。

永平十八年,匈奴反攻車師,漢軍奮勇抗擊。正在此時,明帝去世,朝中無主。十一月,焉耆、龜茲又攻殺都護陳睦及将士兩千餘人,被圍困在車師的漢軍糧盡人絕,僅剩數十人,在耿恭率領下堅守。章帝即位,于建初元年派兵救出耿恭等人,随即罷西域都護和戊己校尉,并下诏征班超回京。班超從疏勒啟程回國,行至于阗,于阗王及将相、百姓哭訴說:“依漢使如父母,誠不可去。”并抱住班超的馬腳,不讓前進。班超本心并不想回京,看到于阗父老對他的請求,于是便掉轉馬頭,傳回疏勒,平定叛亂,在與漢朝失去聯系的情況下,利用當地勢力的支援,在于阗、疏勒一帶堅持駐守。建初三年,班超率疏勒、康居、于阗、拘彌等國兵1萬人攻破姑墨石城,殺敵700人,在北道首次取得勝利。班超想乘勝平定西域各國,上書東漢朝廷,請求增兵。他說:“臣竊見先帝欲開西域,故北擊匈奴,西使外國,鄯善、于阗即時向化。今拘彌、莎車、疏勒、月氏、烏孫、康居複願歸附,欲共并力破滅龜茲,平通漢道。”五年,章帝派徐幹率千餘人增援班超。八年,任命班超為将兵長史,徐幹為軍司馬。九年,又派遣假司馬和恭等人率兵800援助班超。于是,班超征發疏勒、于阗兵出擊反叛的莎車國,因莎車與疏勒王忠暗中結盟,并得康居援助,未能取得全勝。元和三年,班超與于阗王率領諸國兵2.5萬人再攻莎車。龜茲王派左将軍率溫宿、姑墨、尉頭等國兵共5000人救援。班超用計退敵,并出其不意,一舉攻破莎車,威震西域。至此,班超在于阗等國的幫助下,徹底平定了西域南道的敵對勢力,于阗可以說是班超經營西域的主要基地。

四、漢與貴霜勢力的消長及其對于阗的影響

從公元1世紀初起,西遷大月氏五部之一貴霜翖侯統一各部,逐漸在西北印度地區發展壯大起來。在丘就卻、維馬·塔克圖和閻膏珍等王統治期間,貴霜“侵安息,取高附地”,“又滅濮達、罽賓,悉有其國”,“複滅天竺,置将一人監領之”。随着版圖的一步步擴大,貴霜也想把勢力伸入塔裡木盆地。在班超進攻莎車的時候,曾用錦帛賄賂貴霜王,利用貴霜王與康居的婚姻關系,使康居援兵不出。貴霜自以助漢擊莎車有功,又貢獻珍寶等物,求娶漢朝公主,被班超拒絕,于是怨恨。永元二年,貴霜副王謝率7萬大軍越過蔥嶺,進擊班超。班超兵少不敵,隻好收谷堅守,以逸待勞。貴霜久攻不勝,又缺乏糧草,派人向龜茲求救,反被班超遮殺。貴霜無奈,隻好與班超議和退兵。貴霜首次進入塔裡木盆地的努力以失敗告終。班超既解除後顧之憂,遂進兵北道。翌年,龜茲、姑墨、溫宿三國投降,于是東漢任命班超為都護,駐龜茲它乾城;徐幹為長史,屯疏勒。至永元六年,班超又進而平定焉耆、危須、尉犁三國,西域50餘國向漢納質内屬,成為東漢屬國。

永元十三年,班超還京,任尚繼任都護。任尚處事嚴峻,引起西域各國不滿,和帝一死,便圍攻都護任尚于疏勒。殇帝延平元年,東漢召回任尚。安帝永初元年,罷西域都護。不久,漢朝勢力全部退出西域,北匈奴乘機又把北道車師等國收歸所有。與此同時,貴霜也借機再次把勢力伸進塔裡木盆地。

大約就在漢朝勢力退出西域的前後,貴霜王朝最偉大的君主迦膩色迦已經開始了他的輝煌統治(現在比較多的學者認為在127年),貴霜進入了全盛時期。正是在貴霜聲威的震懾下,元初年間(114—120),疏勒王安國把有罪的母舅臣磐送到貴霜做人質,然而臣磐卻受到迦膩色迦王的喜愛。安國死後無子,臣磐侄遺腹被立為王。臣磐請求迦膩色迦王派兵将他送回疏勒。疏勒國人懼怕貴霜,于是廢遺腹,迎臣磐而立為王。貴霜勢力由此越過蔥嶺,控制了疏勒,而疏勒在貴霜的扶植下漸漸強盛起來,從屬于阗的莎車國叛歸疏勒,使疏勒成為可以和龜茲、于阗相抗衡的大國。

此後的數年中,于阗是否也進入貴霜的勢力範圍,文獻材料雖沒有任何記載,但和田的考古發現透露了十分重要的資訊。據錢币學家的統計,自19世紀末以來,英國霍恩雷、斯坦因,日本大谷探險隊和法國杜特雷義·德·蘭斯探險隊在和田收集的錢币當中,總共有42枚貴霜王朝的錢币,其中大谷探險隊收集品之外的37枚中,有8枚丘就卻錢(其中7枚又二次打壓為漢佉二體錢),3枚閻膏珍錢,25枚迦膩色迦錢,1枚波調或其後繼者的錢币,以迦王發行的錢币最多。迦膩色迦錢币突然大量湧入于阗地區,僅僅用商人販運的觀點來解釋似難說通,由于迦王以後諸貴霜王的錢币迄今隻有相當于三國初年的波調或其後繼者的1枚出土,而史籍明确記載貴霜勢力進入塔裡木盆隻有114—120年間送臣磐回國一次,是以完全有理由認為,和田出土的貴霜錢币是随着貴霜的勢力而進入于阗王國的。應當說明的是,貴霜勢力進入疏勒、于阗等塔裡木盆地西南沿的綠洲王國,并未把它們的王統斷絕,于阗等國仍像在匈奴和漢朝控制下一樣,保有自己的國家形态,隻不過要交納實物貢品并提供兵役。貴霜錢币流入于阗,也反映了貴霜對這裡的控制主要以經濟剝削的形式表現出來。

從上述錢币資料來看,随着迦膩色迦時代的結束,貴霜很快就退出了塔裡木盆地。不過,貴霜對塔裡木盆地的控制雖然短暫,卻對于阗王國産生了另一個的影響,即漢佉二體錢的打制。

自19世紀末以來,在以約特幹遺址為中心的古代于阗範圍内,出土了一大批漢佉二體錢。2004年,汪海岚出版專著《絲綢之路上的貨币》,對漢佉二體錢的數量做了統計,總共446枚,包括斯坦因收集品179枚,霍恩雷152枚,彼得羅夫斯基11枚,奧登堡2枚,馬達漢76枚,大谷探險隊11枚,黃文弼1枚,近年來新發現并刊布于國内出版物的14枚。最近,羅帥在此基礎上并結合國内最新刊布情況,重新統計,共有513枚。除少量流散到鄰近的龜茲(據說有3枚出土于蘇巴什遺址)和鄯善西境尼雅、安迪爾等地外,大部分漢佉二體錢出自于阗境内。結合一些錢币上有佉盧文“于阗王”(yidiraja/yitiraja)或漢字“于阗大王”,這當是古代于阗國鑄造發行的錢币無疑。

典型的漢佉二體錢為銅制,分大、小兩種,共同特點是一面為漢文銘文,大錢曰“重廿四铢銅錢”(或讀作“銅錢重廿四铢”),中間有“貝”形符号,小錢曰“六铢錢”;另一面為佉盧文銘文,為王名及稱号,寫在立馬或走馬圖案的周圍。由于為不同時期打制,銘文寫法也有差别,加上千餘年來在沙漠戈壁中磨損,緻使學界對這些銘文的釋讀産生許多分歧意見,除稱号maharaja(大王)、rajatiraja(王中之王)、yidiraja/yitiraja(于阗王),對于稱号的其他部分和王名,研究者的看法至今仍未能統一。霍恩雷最早辨認出5個王名,分别為Gugramada、Gugradama、Gugramaya、Gugramoda和Gugratida,考慮到相似字母混淆等情況,他又把這5個王名歸并為3個,即Gugramada、Gugradama和Gugratida。馬雍基本認同霍恩雷的識讀,但他認為這5個或3個名字實際上是同一人,即藏文《于阗國授記》所記早期的一位于阗王尉遲散瞿羅摩(Vijiya Samgrāma),《後漢書·西域傳》中的于阗王安國。克力勃則認為一共記錄了6個國王,即Gurgadema、Gurga、Gurgamo(y)a、Inaba、[…]doga、Panadosana。他指出,Gurga作為字首可能與漢、藏文文獻所記的于阗王姓尉遲/Vijava有關;此外Inaba可對應于休莫霸,其後的[…]doga可能為廣德,Panadosana則可與放前勘同。至于漢佉二體錢的發行時間,他比定在公元1世紀上半葉至132年間的三個時段裡。林梅村否認克力勃的後三個王名的存在,認為其所稱前三個王名代表的其實也隻是一個國王,即《魏書·西域傳》所記的于阗王秋仁,其正确的拼法為Gugramaya,梵語作Gograma,巴利語作Gogāma,意為“牛村”,并将其統治年代放在175—220年《後漢書·西域傳》對于阗沒有任何記載的時期。最近羅帥提出新說,認為以gugra開頭的名字指同一個于阗王,即活躍于公元1世紀晚期的廣德,因為從語音的角度,“廣德”與Gugramada等形式可以很好地勘同。至于克力勃對Panadosana與放前的比定,或可接受。帶後三個名字的錢币數量不多,其中帶[…]doga的隻有1枚,是以很難說是否代表一位新國王,而更可能隻是放前名字的另一種寫法。至于Inaba,由于克力勃曾提出有一枚Inaba的錢币在廣德的錢币上二次打壓而成,且放前錢币的風格延續自Inaba錢币,是以羅帥認為Inaba很可能是廣德與放前之間的一位于阗王。這樣,羅帥把漢佉二體錢的發行歸于三位于阗王,即廣德、Inaba和放前,時在公元73—127年,即班超降服于阗王至迦膩色迦即位之間。他還把漢佉二體錢的發行分為三期,一是前奏或初始時期,時在廣德統治之下,有銀質漢佉二體錢和漢佉二體五铢銅錢,前者和貴霜維馬·塔克圖發行的“于”字錢存在交換關系,和貴霜“于”字錢一樣,為一種中介貨币,用以解決兩地貿易中遇到的支付問題。二是典型時期,Inaba王發行過一種變種漢佉二體錢,時間應在公元107—123年,把以前背面中的馬像改為駱駝像,而閻膏珍發行的幾種錢币上也普遍采用駱駝像。這種錢币的發行當在漢朝和匈奴勢力撤出而貴霜勢力滲入塔裡木盆地的時期。三是餘波或尾聲時期的漢佉二體錢。其一是放前的晚期錢币,正面的漢文銘文作“于阗大[王]”;其二是兩種特殊于阗自造币,即馬紋圓形無穿鉛錢和長方穿漢文鉛錢,也是由放前發行的。他指出,放前的貨币政策多有變動,比較混亂,這可能與他一度依附貴霜有關。順帝陽嘉元年,疏勒王臣磐在敦煌太守指令下發軍擊敗于阗,最終導緻漢佉二體錢停止發行。他認為典型漢佉二體錢的錢币背面使用佉盧文并照搬貴霜王的頭銜,稱“大王、衆王之王、偉大者”,表達的是一種與貴霜王平起平坐的姿态;正面采用漢文銘文“六铢錢”和“重廿四铢銅錢”作為主要圖案,小錢的正面甚至隻有“六铢錢”三個字,且占滿整個币面,表達的則是對漢朝地位的認可和尊重。

盡管錢币上的佉盧銘文如何解讀尚待有關專家去讨論,僅就目前所知的有關資訊,漢佉二體錢流通的大緻年代範圍還是有迹可循的。首先,由于有至少6枚漢佉二體錢是在貴霜王丘就卻的德拉克麥銅錢上二次打制而成的,表明漢佉二體錢的産生應在迦膩色迦錢币大量進入于阗之前,否則就一定會在迦王錢上打壓。上面談到,在迦王以前,隻有少數貴霜錢進入于阗,而漢佉二體錢使用佉盧文(貴霜王朝的官方文字之一)和漢文,是以它的出現應當是在漢朝和貴霜王朝都對于阗産生了一定影響之後,以于阗的曆史來看,應當是在90—120年間貴霜勢力開始進入塔裡木盆地的時期。其次,漢佉二體錢是使用貴霜打制錢币的方法,而不是漢地鑄币的方法制成,特别是其大小錢的重量和兩者4∶1的比率,完全是仿自迦膩色迦的四德拉克麥錢和德拉克麥錢的重量與比率。這說明漢佉二體錢的定型是迦王錢币在于阗流行的直接後果,年代應在貴霜勢力伸進于阗的120—127年或其後不久。最後,由于漢佉二體錢存在着多種銘文形式和不同的漢佉二體錢的重疊打壓現象,很難把所有這種錢币歸屬于同一個國王,雖然目前還很難将錢币上的王名一一指實,但至少可以認為,這種錢币由不止一個于阗王發行過。

總之,盡管漢佉二體錢的銘文和年代問題尚未完滿解決,但它的出土充分說明了漢、貴霜對于阗的政治、經濟影響,其“王中之王”的稱号和錢币的圖案、文字制法及重量比率均仿自貴霜,而标上漢文重量機關則是為了便于和當地大量流行的漢五铢錢進行換算,共同使用。已知發現的漢五铢錢的數量,斯坦因三次中亞考察在和田約特幹、熱瓦克等地共獲得468枚以上。1977年,和田買力克阿瓦提遺址出土陶缸1口,内盛漢代五铢錢共重約45公斤。汪海岚估計,以每枚五铢錢重2—3克算,45公斤五铢錢約合15000—22500枚。1992年,和田墨玉縣阿克薩拉依鄉玉吉米裡村發現一窖藏銅錢,重約20公斤,可惜發現後很快流向社會,和田文管所收回其中7公斤,共剝離出1326枚銅錢。1999年,墨玉縣英雅爾鄉發現27公斤的窖藏銅錢,被當地古董商收購,後流入北京,經知情者撰文介紹,這批銅錢中有秦半兩1枚,西漢四铢半兩7枚,西漢五铢約200枚,王莽時期的1枚,東漢五铢則占總數的70%以上,即19公斤左右。若以每枚五铢錢重2—3克算,19公斤左右的五铢錢約合6300—9500枚。綜合以上,已知發現的漢五铢錢有兩萬枚以上,而前述已知漢佉二體錢不過513枚。兩相比較,可見東漢時期于阗的貨币流通體系中占主導地位的是五铢錢,而漢佉二體錢是一種輔助性的中介貨币。羅帥指出,由于漢佉二體錢品質不高,無法在重量、尺寸、銅含量等方面保持穩定,是以在公元2世紀中期于阗脫離東漢的控制後,無法恢複漢佉二體錢或其他自造币的發行。

五、兼并諸國

東漢朝廷對于西域之敗并不甘心,一直在探讨反擊匈奴、收複西域的政策。安帝延光四年,班超子班勇率軍破車師後王國,值得注意的是,疏勒國也派兵相助。永建二年,班勇又率軍擊降焉耆,“于是,龜茲、疏勒、于阗、莎車等十七國皆來服從,而烏孫、蔥嶺已西遂絕”。顯然,蔥嶺以東的大國均已歸屬于漢,而蔥嶺以西的貴霜等國則與漢隔絕。就在同一年,貴霜扶植的疏勒王臣磐遣使向漢奉獻,順帝任命他為“漢大都尉”,給予殊榮。臣磐的向背反映了貴霜勢力的衰退和漢朝在西域統治的重建,但此時漢朝對西域的統治主要是由敦煌太守負責,并假手臣磐這樣的當地強權人物來實作,是以對于阗來說,此時又是一個不可多得的擴張時期。永建四年,于阗王放前殺掉拘彌王興,自立其子為拘彌王。敦煌太守徐由上書請求加以讨伐,順帝不許。六年,放前遣侍子入漢廷貢獻,順帝令歸複拘彌國,放前不肯。陽嘉元年,徐由派遣疏勒王臣磐率兵2萬擊破于阗,立興同族人成國為拘彌王而返。于阗的擴張雄心暫時被漢朝制止。大概不久以後,漢西域長史就駐紮到了于阗。

元嘉元年,西域長史趙評在于阗病死,評子前往迎喪,路過拘彌國。拘彌王成國與繼放前而立的于阗王建有仇,謊告評子說:“于阗王令胡醫持毒藥著創中,故緻死耳。”評子信以為真,還告敦煌太守馬達。翌年,王敬代為長史赴任,馬達命其暗中查尋此事。王敬先到拘彌,成國又唆使敬殺于阗王建。王敬貪立功名,至于阗後設宴邀建,建應邀前往,敬命左右拿下,随敬而來的拘彌主簿秦牧上前斬建。于阗侯将輸僰等會集兵将,攻殺王敬。輸僰想自立為王,于阗國人殺之而立建子安國。馬達聞說此事,想出兵征讨,桓帝不許,以宋亮代馬達為敦煌太守。亮到任後命于阗王斬輸僰,時輸僰已死,于阗将人頭送敦煌而不說明實情,亮後知為詐,但無力出兵。從此,漢朝在西域的統治衰落下去,于阗借機發展壯大。靈帝建甯元年,疏勒王漢大都尉臣磐被殺,漢朝失去了在西域的代理人,其對西域的統治進一步衰弱。熹平四年,于阗王安國攻破拘彌,殺其王,死者甚衆。漢戊己校尉、西域長史出兵輔立拘彌在漢的侍子定興為王,但群眾隻有千人,與班勇所記127年以前的7251人相比,人口遽減,國力衰微。

從175—220年間,文獻上幾乎沒有關于西域的記載。此時月氏南下,匈奴西徙,東漢内亂,為西域諸大國的發展創造了條件。獻帝建安七年,于阗國獻馴象。象不是于阗的産物,進貢給東漢的這頭馴象,如果不是戰争的俘獲品,就是其他小國的貢物。這近50年中唯一一條關于于阗的記載,透露了于阗向外擴張的資訊。至三國初年,史載“南道西行,且志(末)國、小宛國、精絕、樓蘭國皆并屬鄯善也。戎盧國、扜罙國、渠勒國、穴(皮)山國皆并屬于阗”。班勇所記于阗的戶口是“戶三萬二千,口八萬三千,勝兵三萬餘人”,已較西漢大大增加。此時于阗兼并周邊諸國,版圖擴大,人口應當更多。以下為漢籍所見兩漢時期的于阗王,括号内數字為其出現的年代:

俞林(?—56):被莎車王賢廢為骊歸王;位侍(56),俞林之弟,未久為莎車王賢所殺;休莫霸(+60+):本為于阗大人,自立為于阗王;廣德(+73—86+):休莫霸兄子;放前(+129—131+):132年疏勒王臣磐攻破于阗;建(+151—152):為西域長史王敬及拘彌主簿秦牧所殺;安國(153—175+):建之子,152年殺東漢西域長史王敬,175年攻破拘彌。

結 語

以上結合傳世文獻與出土文物闡述了兩漢時期于阗國的狀況。可以看出,于阗的發展與匈奴、漢、貴霜勢力在西域的消長息息相關。公元2世紀下半葉以後,由于漢、匈奴和貴霜相繼衰落,于阗得到進一步擴張,俨然成為南道大國。曹魏甘露五年,朱士行西渡流沙,至于阗求得《放光般若經》正品梵書,看來彼時于阗已經成為西域佛教的中心之一,而傳中記載所謂“小乘學衆”對《放光般若經》東傳的阻撓,則顯示了于阗僧伽的勢力,這種情況如果沒有繁榮的經濟支援是不可能出現的。401年漢僧法顯西行求法,當他到達于阗時,言其國有僧數萬人,大伽藍14所,其中瞿摩帝伽藍3000僧共犍槌食,“入食堂時,威儀齊肅”。凡此種種提示我們,當漢末魏晉之際,于阗國興旺發展,人民殷盛,生活安穩豐樂,誠為西域大國。

作者朱麗雙,系蘭州大學敦煌學研究所教授;榮新江,系北京大學曆史學系教授

注釋從略,完整版請參考原文。

編輯:湘 宇

校審:水 壽

中國曆史研究院官方訂閱号

曆史中國微信訂閱号