曆史是什麼:是過去傳到将來的回聲,是将來對過去的反映。——雨果

“靖康恥,猶未雪。臣子恨,何時滅。”

在嶽飛含冤而死92年後,宋、蒙聯軍圍攻金最後的根據地蔡州(今河南汝南),将金哀宗完顔守緒逼入絕境。

宋金百年之仇,即将了結。

從汴京逃到蔡州,金哀宗悲歎道:“我佩戴金印紫绶十年,為太子十年,為皇帝十年,自知平生沒有太大過失,本應死而無憾。可我現在唯獨感到遺憾的,是祖宗百年基業毀于我手,我就要與曆史上的荒淫暴亂之君一樣亡國了。”

南宋端平元年(1234年),殘破不堪的蔡州城早已糧草斷絕,陷入老弱互食的慘狀。

金哀宗決意以身殉國,他在自殺前将皇位傳給大将完顔承麟,但後者即位不足一個時辰,宋将孟珙就派兵從南門攻入。完顔承麟這個“臨時工”,死于亂軍之中。至此,金亡,享國119年。

南宋朝廷沉浸在一片歡樂之中。詞人黃機曾多次與嶽飛之孫嶽珂酬唱,他在宋軍北伐蔡州時寫下一首《滿江紅》,與當年嶽武穆怒發沖冠之作遙相呼應:

萬竈貔貅,便直欲、掃清關洛。長淮路、夜亭警燧,曉營吹角。綠鬓将軍思飲馬,黃頭奴子驚聞鶴。想中原、父老已心知,今非昨。

狂鲵剪,于菟縛。單于命,春冰薄。政人人自勇,翹關還槊。旗幟倚風飛電影,戈铤射月明霜锷。且莫令、榆柳塞門秋,悲搖落。

黃機說,我大宋軍隊威武,那些如狂鲵一樣的金兵将被殲滅,兇惡如虎的敵軍将會被俘虜,而金國皇帝的性命,不過像春天的薄冰,即将消融。

然而,宋金并立之時,北方一個更強大的遊牧民族已經崛起,那就是由成吉思汗統一的蒙古人。

當橫掃四方的蒙古人打得金人千裡奔波時,南宋卻擁立了一個頗具争議的風流皇帝。

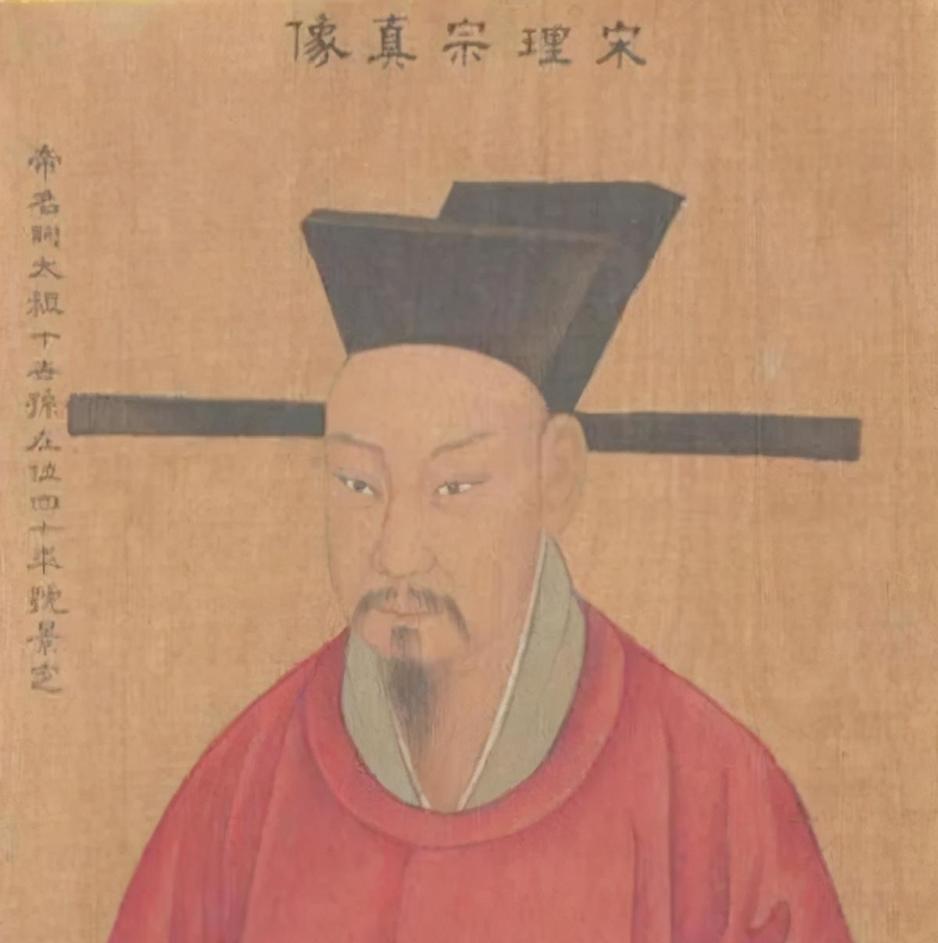

宋理宗趙昀[yún],在位四十年(1224年—1264年),是南宋統治時間最長的皇帝。

有學者認為,他與北宋的宋仁宗頗為相似,都統治多年、待人寬厚、推行過改革、打過對外族的戰争,但不同之處在于,宋理宗一朝的腐朽程度遠遠超過宋仁宗時期。

時代的陣痛不一定可怕,面對蒙古騎兵的步步緊逼,南宋內部的沉淪才是最緻命的溫柔刀。

▲宋理宗畫像

01. 從村童到皇帝

趙昀本與帝位風馬牛不相及,但他的前任皇帝宋甯宗,有着南宋皇帝常有的苦惱——無後。

宋甯宗在位後期,史彌遠權傾朝野,與主掌後宮的楊皇後内外勾結,先是謀殺了主持北伐的宰相韓侂胄,之後操縱朝政二十多年。

史彌遠對皇帝的繼承人問題很是上心,尤其是在甯宗的九個兒子先後夭折之後,他更有意扶植皇儲,以鞏固自己的地位。

于是,史彌遠的親信極盡谄媚之能,想盡辦法給皇帝找“兒子”,秘密物色流落民間的皇室後裔。

有一天,史彌遠的幕僚餘天錫途徑紹興,在一個姓全的保長家避雨,見到兩個男孩。這兩個男孩姓趙,是全保長的外甥,大的叫趙與莒,已經16歲了,弟弟叫趙與芮。

餘天錫一打聽,趙與莒兄弟竟然是宋太祖趙匡胤之子趙德昭的十世孫,也就是宋甯宗的遠房堂侄。

趙與莒家境貧寒,年幼時父親病逝,他們兄弟倆随母親投奔當保長的舅舅。宋朝以十戶為一保,保長就是一個基層幹部,幾乎與平民無異,可見他們家多寒碜。

餘天錫大喜,回去就向史彌遠推薦了趙與莒、趙與芮兄弟。

史彌遠親自作了一番考察後,将較為年長的趙與莒接到臨安,由餘天錫的母親照料其生活,并派人教他讀書寫字,學習朝廷禮儀,并在宋甯宗跟前不斷給趙與莒拉選票。

一般來說,皇帝從旁支選拔繼承人,要從娃娃抓起,趙與莒都快成年了,且出身卑微,并不适合參與皇儲競争。但安于無為的宋甯宗老聽大臣們念叨,心太累,隻好接受了史彌遠的建議,将趙與莒立為皇侄,作為皇位候選人之一,史彌遠的陰謀進一步得逞。

趙與莒,就是日後的宋理宗趙昀。

嘉定十七年(1224年),史彌遠乘宋甯宗病重,與楊皇後聯手炮制多道“遺诏”,擠掉了宋甯宗培養多年的皇子趙竑,在甯宗病逝的當天深夜,将出身平凡的趙昀推上了皇位。

這一年,趙昀20歲。幾年前,他還在紹興鄉下玩泥巴。

宋理宗在位長達40年,基本上可以分為三個階段:

他即位後,一直到紹定六年(1233年)的這十年,是史彌遠擅權時期,宋理宗本就是權相扶植的傀儡,基本上沒什麼發言權。

史彌遠去世、理宗親政後的十餘年,是宋理宗較有作為的時期,他對吏治和财政進行了若幹整頓,最顯著的特點是推崇理學,尊奉道教。這一系列改革,史稱“端平更化”。

到了在位的最後十幾年,宋理宗就徹底放飛自我了。

宋理宗時代,唯一不變的真相,是南宋進一步走向衰落,更加黑暗、混亂,而此時,蒙古人已經磨刀霍霍。

趙昀還在紹興老家過着貧苦童年時,宋開禧二年(1206年),連年征戰、統一蒙古各部的鐵木真在斡難河(今鄂嫩河)源頭召開大會,建立蒙古帝國,上尊号“成吉思汗”。

之後,蒙古向西夏與金揮動了屠刀。

那時候,南宋群臣卻在優雅地撕逼。

▲臨安夜市圖

2.江湖詩禍

又一年,海棠花開。

甚春來、冷煙凄雨,朝朝遲了芳信。蓦然作暖晴三日,又覺萬姝嬌困。霜點鬓。潘令老,年年不帶看花分。才情減盡。怅玉局飛仙,石湖絕筆,孤負這風韻。

傾城色,懊惱佳人薄命。牆頭岑寂誰問?東風日暮無聊賴,吹得胭脂成粉。君細認。花共酒,古來二事天尤吝。年光去迅。漫綠葉成陰,青苔滿地,做得異時恨。

這首《摸魚兒》的作者劉克莊,是南宋後期著名的愛國志士,他以辛棄疾為偶像,自稱幼年時就對稼軒詞倒背如流。

但耿介不群的他,為官數十載,多次被彈劾、貶官,一生坎坷。

劉克莊的這首詞,表面上是在惋惜海棠花傾國傾城,卻紅顔薄命,得不到愛護,其實也是在感慨朝中正直之士屢遭打壓,四散飄零。

劉克莊曾經上書宋理宗,說:“疑君子之無效,疑小人之有才,是釀成宣和和靖康禍亂的原因,希望陛下引以為鑒。”

朝堂之上,他是少數敢于史彌遠正面剛的大臣,也是以被卷入了所謂的“江湖詩禍”中。

史彌遠是一個被傳統史書忽略的奸相。

他上台後采取高壓手段,心腹黨羽遍布朝野,可他擅權期間,對外不能打下一片土地,對付氣息奄奄的金朝都吃力,對内卻濫發紙币,導緻财政危機。到紹定年間,南宋發行的“楮币”猛增至2億9000萬缗,這還不包括僞造之數。是以,物價飛漲,剝削加重,百姓苦不堪言。

如果說劉克莊的偶像是辛棄疾,那史彌遠的愛豆就是秦桧。他為了鞏固權勢,大興文字獄,打擊異己。

當時臨安有個讀書人叫陳起,開了家書店,本人也喜歡寫詩,就将朋友們的詩篇彙集刊印,取名為《江湖集》。

其中有劉克莊的詩,寫了這麼幾句:“不是朱三能跋扈,卻緣鄭五欠經綸。”朱三是指篡唐的朱溫,鄭五是唐末宰相鄭綮[ qǐ ],劉克莊的諷刺不言而喻。

劉克莊直言不諱,接着寫道:“東風謬掌花權柄,卻忌孤高不主張。”我罵的就是把持朝政的史彌遠,愛咋咋地。

史彌遠得知此事後大怒,迅速将此書銷毀,并将陳起判罪流放,劉克莊等人皆是以獲罪,幸虧有人求情,才免于一死。

直到紹定六年(1233年)史彌遠去世,這場文字獄才翻案。

▲劉克莊出生地福建莆田

3. 理學的春天

史彌遠死了,大宋還會好嗎?

在史彌遠死後,宋理宗為了避免再次出現獨相的局面,一改史彌遠黨羽操縱朝政的局面,任用鄭清之、真德秀、魏了翁等一批有聲望的理學家為宰執大臣。

宋理宗是理學的小粉絲,早年入宮就受到鄭清之、真德秀等理學大咖的熏陶。

他用禦用金筆,将朱熹從《禮記》、《詩經》撷取的兩句話 “毋不敬,思無邪” ,抄寫在大殿的柱子上,以此作為自己的座右銘。

宋理宗對程朱理學的信仰,到了近乎狂熱的地步,且不說其廟号可能就與他崇尚理學有關系,宋理宗獨尊理學的做法,實際上開啟了此後八百年間,程朱理學成為統治思想的先河。

但理學家都有共同的毛病,能言不能行。盡管他們名聲顯赫,卻大都喜歡空談道德,助長清談之風,缺乏治國安邦的真本事。

宋理宗用的宰相,如鄭清之等,老不任事,為政寬厚,看似無大過,卻滋生腐敗。宋理宗為整頓吏治、減少冗官采取了一些措施,觸犯了衆多官員的利益,官吏就因循守舊,消極對待,大都無法落實,最後不了了之。

這時,愛國憤青劉克莊又出來說話了。

他在給宋理宗的劄子中說:“比年瑞阃[kǔn]之臣,尹京之臣、總饷之臣、握兵之臣、用麾持節之臣,未有不暴富者。其人在藝祖、孝皇,皆當極刑。”

劉克莊意思是說,官家您看啊,民貧而國匮的局面,全是貪濁之風造成的,這些貪腐官吏要是放在以前,早就人頭落地了。

于是,劉克莊給宋理宗提了個辦法,“沒入大贓吏數十家之赀”,乃“裕國寬民之要方”。什麼意思呢?把那些贓款收回來,打他個幾十家大老虎,國家就有錢了。

宋理宗卻不聽,改革太累了,朕好不容易當上皇帝,就不能追求享樂嗎?

國家危機四伏,宋理宗反而沉溺于聲色犬馬之中,在西湖邊大興土木,每日隻顧飲酒賦詩。

在宋朝皇帝中,宋理宗以好色聞名,每年都要從民間挑選大量女子充實後宮,宮中有夫人号者,多達千人。平時擁有這麼多嫔妃,宋理宗還覺得不夠,做出了一個驚人舉措——召妓入宮。

别的皇帝暗地裡尋花問柳都要戰戰兢兢,熱衷理學的宋理宗,倒是把民間的妓女直接召到宮裡來了,不做絲毫掩飾。

名妓唐安安能歌善舞,得到宋理宗寵幸。她經常出入皇宮,得到不少賞賜,成為京城出了名的女首富。

對宋理宗這種暴發戶心理,當時人多不以為然。

四川人文及翁是宋理宗年間的進士,他來到臨安,與同年們泛舟西湖。有人問他:“西蜀有此景否?”

文及翁一聽,想到的卻是南宋統治者流連于西湖山水之間,耽于享樂,對北方強敵的虎視眈眈視而不見,為之憤慨。

在遊湖的酒宴上,新進士文及翁直書一首《賀新郎》,對朝政展開抨擊:

一勺西湖水。渡江來,百年歌舞,百年酣醉。回首洛陽花石盡,煙渺黍離之地。更不複、新亭堕淚。簇樂紅妝搖畫舫,問中流、擊楫何人是?千古恨,幾時洗?

餘生自負澄清志。更有誰、磻溪未遇,傅岩未起。國事如今誰倚仗,衣帶一江而已!便都道、江神堪恃。借問孤山林處士,但掉頭、笑指梅花蕊。天下事,可知矣!

此時,還有無數如文及翁這樣的志士,呼喚宋軍北伐,收複中原。

在這些呼聲中,靖康之變百餘年後,宋軍終于再入河洛,可等待他們的,卻是一場鬧劇。

▲危機之下,西湖美景使人愁

4.端平入洛

宋理宗寶慶三年(1227年),劉克莊的同鄉好友陳鞾(陳子華)要去宋金前線的真州(今江蘇儀征)任職。

劉克莊知道陳鞾[xuē] 此次去真州責任重大,寫了一首《賀新郎·送陳真州子華》為他送行:

北望神州路。試平章、這場公事,怎生分付。記得太行山百萬,曾入宗爺駕馭。今把作、握蛇騎虎。君去京東豪傑喜,想投戈、下拜真吾父。談笑裡,定齊魯。

兩河蕭瑟惟狐兔。問當年、祖生去後,有人來否。多少新亭揮淚客,誰夢中原塊土。算事業、須由人做。應笑書生心膽怯,向車中、閉置如新婦。空目送,塞鴻去。

劉克莊送朋友赴任,不關心人家生活瑣事,說的都是恢複中原的國家大事。

他引用“下拜真吾父“的典故,是希望陳鞾向唐朝的郭子儀學習。郭子儀當年隻率領數十騎到回纥大營,回纥人一見大驚,為之歎服,放下武器,紛紛下拜,說:“您就像我們的父親一樣。”

那幾年,宋金戰事頻繁。

蒙古鐵騎大破金兵,圍攻金中都,在河北、山東等地大掠而去。金宣宗被蒙古人打懵了,使出一記昏招,采取大臣“取償于宋“的建議,轉而分兵攻打南宋,想要補償被蒙古軍占領的地盤,卻沒有占到便宜,還跟南宋徹底鬧掰了。

陳鞾到前線赴任之後,蒙古繼續對金朝圍追堵截,并向南宋幾次派出使臣,相約聯合攻金,許諾事後重新劃分河南。

在金宣宗之後即位的金哀宗,想要挽回南宋的感情,他派人轉告宋理宗:“蒙古人滅國四十,西夏亡了就來滅我大金,等到我們亡了,必将禍及宋朝。唇亡齒寒,這是自然之理。若與我聯合,一同抵禦強敵,對你對我都有好處。”

面對蒙、金雙方不同的請求,南宋不顧唇亡齒寒的危險,斷然拒絕了金哀宗的議和建議,發兵北上,聯蒙滅金。

端平元年(1234年),蔡州之戰後,金朝滅亡。

南宋将領孟珙立下大功,還順便到洛陽祭掃了北宋皇帝的陵墓。

當時,宋、蒙對于如何處置河南這塊地盤正吵得不可開交,朝廷本來要派太常寺去祭掃北宋皇陵,但他們人還沒離開臨安,聽說蒙古軍要攻打河南,吓得不敢出門。

孟珙說,我派精騎數名前往,不到十日就可以搞定。之後,他晝夜兼程,到北宋皇陵“成禮而歸”。

宋、蒙在聯合之前的談判,究竟是如何劃分河南?從現存的史籍看,有兩種說法:一是《宋季三朝政要》說的,蒙古答應在滅金後,以河南之地歸南宋;另一種是《宋史》說的,雙方“約以陳蔡為界”。

這兩種記載都有可疑之處,但北宋三京(東京開封府、西京河南府、南京歸德府)、皇陵都在陳(今河南淮陽)、蔡(今河南汝南)以北,南宋政府當然不甘心拱手相讓。

于是,在滅金幾個月後,宋理宗決定再下一城,宋軍以收複三京為目的,乘着蒙古軍北撤的機會再度北上。

時隔百餘年,宋軍再入汴京,可經過蒙金戰争,汴京隻剩下居民千餘家,沿路市井殘破,白骨蔽野,甚至籌不到顆粒糧饷。

宋将全子才、趙葵率領的主力到達汴京後,都陷入缺糧的危機。

種種迹象,給人不祥之感,仿佛是蒙古人設下的圈套。

另一支宋軍攻入洛陽,發現這也是一座空城。數日後,入洛宋軍糧食已盡,隻能以野草為食,饑餓不堪。蒙古大軍就在此時悄無聲息地兵臨洛水,對洛陽展開突襲,宋軍無力抵抗,死傷者十之八九,殘部狼狽逃回南方。

趙葵、全子才各自擁兵數萬,卻不能應援,也從汴京退兵。此次收複三京之役,以失敗告終,隻留下一地雞毛,史稱“端平入洛”。

蒙古軍見宋軍如此虛弱,更是不肯善罷甘休,指責南宋“敗盟”,一路南下,飲馬長江。

當南宋請求以歲币換取和平時,蒙古大臣耶律楚材說了一句很有名的話:“你們隻恃大江,我朝我朝馬蹄所至,天上天上去,海裡海裡去。”

宋蒙不可挽救地走向決裂,這已經不是金帛可以解決的問題了。

端平入洛,是蒙宋戰争的前奏,一場長達近半個世紀的戰争,就此拉開序幕。

▲釣魚城遺址:宋理宗時期,南宋構築了多道抗蒙防線

5. 國脈微如縷

随着端平入洛失敗,蒙古南下四川、荊襄、兩淮。

此時,劉克莊已再次被彈劾,下放基層,卻不斷聽到邊境的戰報。他感到國勢危殆,寫下《賀新郎·國脈微如縷》,希望宋理宗提拔人才,挽救國家危亡:

國脈微如縷。問長纓何時入手,縛将戎主?未必人間無好漢,誰與寬些尺度?試看取當年韓五。豈有谷城公付授,也不幹曾遇骊山母。談笑起,兩河路。

少時棋柝曾聯句。歎而今登樓攬鏡,事機頻誤。聞說北風吹面急,邊上沖梯屢舞。君莫道投鞭虛語,自古一賢能制難,有金湯便可無張許?快投筆,莫題柱。

南宋不缺人才。

曆仕三朝的老臣崔與之,從來不拍權相的馬屁,也不投靠理學宗派,在各個崗位為官都兢兢業業,多有政績,可謂德才兼備,被宋末的學者黃震評價為南宋第一人。

崔與之有一句名言:“無以嗜欲殺身,無以貨财殺子孫,無以政事殺民,無以學術殺天下後世。”

但宋理宗更愛誇誇其談的理學家,還有漂亮的小姐姐。

盡管如此,憂國憂民的精神,并沒有在南宋斷絕。

寶祐四年(1256年),又一個考生高中狀元。宋理宗見其名,說:“此天之祥,乃宋之瑞也。”于是,該考生改字為宋瑞。

他将在二十多年後,成為南宋最後的風骨。這位狀元,就是文天祥。

▲文天祥畫像

宋理宗在位最後幾年,權相賈似道獨攬大權,其勢力堪比當年的秦桧、史彌遠。

晚年的宋理宗,已然厭倦朝政,他無力阻止權臣亂政,唯獨對寵愛的妃子、近臣百般回護。

曆史就像一個圈。

宋理宗的兩個兒子都早逝,他到晚年也沒有子嗣繼承皇位,又不肯将權力交給外人。

當年,餘天錫為史彌遠尋覓皇位候選人時,宋理宗趙昀的弟弟趙與芮也被送到京城,并在之後被封為榮王。

趙與芮有一個兒子,是個殘障人士,天生發育不全,體質極差。宋理宗始終放不下私心,甯可将皇位傳給這個有生理缺陷的親侄子,将他收為養子,也不願為宋朝選一個優秀的接班人。

這個皇侄,就是日後的宋度宗趙禥,宋末三少帝的父親。

景定五年(1264年),宋理宗病逝,同年,年邁的詞人劉克莊因病還鄉,從此告别官場。他呐喊了一輩子,累了,隻可惜,鮮有人傾聽。

明代《殊域周咨錄》記載,蒙元滅宋後,藏傳佛教僧人楊琏真伽盜掘南宋皇陵,将宋理宗的屍體拖出,并将其頭骨割下,制成飲器。

直到明朝建立,朱元璋才在元大都的皇宮中找到這件頭骨,并将其歸葬于南宋皇陵。此後,明朝倒是繼承了宋理宗思想上的遺産。

宋理宗在位四十年,留下的,是一個空前的危局,還有一個屬于理學的時代。