曆史是什麼:是過去傳到将來的回聲,是将來對過去的反映。——雨果

1942年,中國應英印政府請求,經羅斯福總統協調,派中國遠征軍出征緬甸,協助英印軍保衛緬甸,同時掩護滇緬公路。此時,滇越鐵路已經被日軍切斷,滇緬公路是中國唯一的對外聯系通道,國外援助物資都隻能經滇緬公路進入國内,是以中國必須保證暢通,否則抗戰就無法繼續下去了。

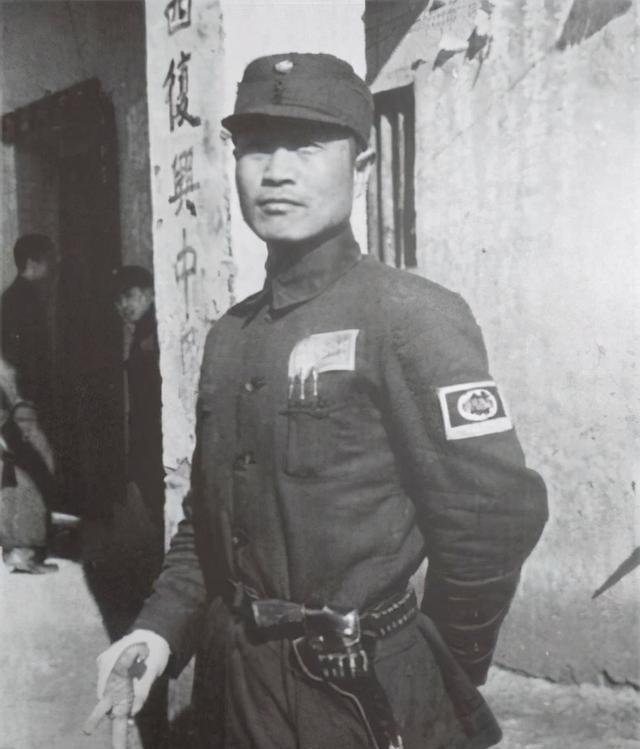

這時候派出的部隊共三個軍,約十萬人,即杜聿明的第五軍,張轸的六十六軍和甘麗初的第六軍。名義上,遠征軍由中國戰區總司令的參謀長史迪威統一指揮,包括這一戰區的英軍和中國遠征軍,中國遠征軍第一路軍總司令為羅卓英,副總司令由第五軍軍長杜聿明兼任,同時,軍委會設立了駐滇參謀團,駐紮在滇緬邊境協調指揮。

按照原計劃,英軍在西線停止撤退,建立陣地,阻止日軍前進,東線由第六軍和六十六軍掩護滇緬邊境的交通線,中路由第五軍的200師負責在同古阻擊日軍,等第五軍的後續部隊新編二十二師和九十六師入緬之後,再與日軍進行決戰,消滅久戰疲憊的日軍。很顯然,這個作戰計劃中,是以第五軍為主力部隊的。

200師到達同古之後,師長戴安瀾馬上安排建立防禦陣地,準備持久抗擊日軍。日軍到來之後,200師奮起抵抗,對戰半個月,日軍雖然繞到城北,國軍陣地有所動搖,但東面與後方的交通仍然暢通,是以戴安瀾并無撤退的意思,而是準備繼續戰鬥。并且,這時候軍委會也轉來了微操大師的電報,開頭就是戴師長安瀾兄,要求他們繼續在同古死守。

不過,英軍在西線根本無意抗擊日軍,隻想趕緊逃回印度,是以完全沒有抵抗日軍,等于将遠征軍的側翼暴露在了日軍前面。這樣,雖然200師還在同古奮勇抵抗,新編二十二師也正在星夜兼程,趕往同古參戰,但因為英軍放了鴿子,戰場形勢陡然惡化。駐滇參謀團向軍委會建議,同古之戰已經在達到了消耗日軍的目的,也在國際上露了臉,此時英軍已經撤退,東線六十六軍和第六軍戰鬥力脆弱,一旦被日軍突破,第五軍就會被包圍,是以建議撤退。

微操大師拒絕了這個建議,仍然堅持要求200師繼續在同古死守待援。杜聿明斟酌一番之後,認為再在同古繼續堅守,已經沒有意義,是以下令新編二十二師掩護200師撤退,後退到平滿納,再由正在趕往平滿納的九十六師建立防禦陣地,遲滞日軍,待200師和新編二十二師整頓補充之後,再反擊日軍。這也就是平滿納會戰計劃。

沒想到,此時日軍也已經緊急增兵,從馬來亞抽調兵力,迅速北上,攻擊滇緬邊境地區的第六軍和六十六軍,這兩個軍裝備比較差,戰鬥力也低,唯一一個戰鬥力比較強的部隊,也就是六十六軍孫立人的新編三十八師,此時已經應英軍的請求,緊急趕往西線,為英軍解圍,其他部隊都不堪一戰,被日軍輕松擊潰,沿路追擊,一直到了惠通橋。

惠通橋這邊在宋希濂指揮下,緊急将距離滇緬邊境最近的三十六師運到前線,阻擊日軍,同時,駐滇參謀團的工兵指揮馬崇六指揮炸毀了怒江唯一的通道惠通橋,才算是阻止了日軍前進,一部分渡過怒江的日軍,也被三十六師的前鋒部隊大部分消滅了。如果三十六師未能及時趕到,日軍翻過高黎貢山,從滇西一帶翻山,進入四川境内,西南就危險了。

在緬甸戰場形勢急轉直下之後,杜聿明按照國内的指令,率200師和新編二十二師翻越荒無人煙的原始森林,逐漸向緬北撤退,準備回國。新編三十八師則在仁安羌之戰中幫日軍解圍之後,跟着英軍,直接退往了印度,實際上是在為英軍斷後。新編二十二師和杜聿明在野人山中迷失,軍委會下令新編三十八師派人搜尋,才将杜聿明和新編二十二師剩下的二千多人接到印度,200師則曆經千辛萬苦,才回到了國内,戴安瀾在與日軍的遭遇戰中負傷,不治而亡,以身殉國。

新編三十八師和新編二十二師撤到印度之後,先在英帕爾,後來因為英國人嫌這裡印度人口太多,怕國軍煽動印度當地人反英,是以又将蘭姆伽的監獄改造為軍營,把剩餘的國軍送到蘭姆伽,進行訓練,一方面從國内繼續補充兵員,另一方面接收美國援助的武器,這兩個師也被編為新一軍,軍長為鄭洞國。之後,又陸續從國内空運了土木系的三個師,并且擴編為新一軍和新六軍兩個軍,這就是駐印軍。

國内這邊,在宋希濂十一集團軍的基礎上,增加了第二軍、第八軍、五十三軍、五十四軍等部隊,改編為十一集團軍和二十集團軍,原本由陳誠兼任遠征軍總司令。但在宜昌被日軍攻占之後,陳誠被緊急調回重慶,擔任新組建的第六戰區司令長官,遠征軍總司令則由衛立煌接任,并指揮了之後的滇西反攻。駐印軍則從1943年下半年開始,陸續反攻,到1945年初,駐印軍與遠征軍消滅了緬北和滇西日軍,重新打通了滇緬交通。

抗戰結束後,遠征軍系統的部隊除了第二軍、第八軍等少數部隊之外,其他部隊大多數被調往東北參加内戰。也是是以,東北國軍一開始由杜聿明指揮,杜聿明生病的時候,由鄭洞國代為指揮,杜聿明之後為陳誠,陳誠也連吃敗仗,就改為衛立煌,實際上都是與遠征軍有關系的人,指揮過遠征軍。這在國軍中也算是正常操作,否則其他人指揮不動。

第五軍的情況則是個例外,在200師輾轉回國之後,又被恢複重建,調往昆明駐紮,抗戰結束後調往華東和中原一帶參加内戰,并未随杜聿明去東北戰場。淮海戰役國軍以第五軍為核心主力,是以又必須由杜聿明來指揮,也是同樣的原因,其他人指揮不了。