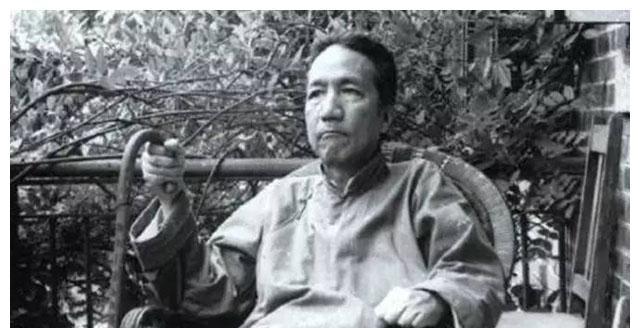

距今遙遠的民國是一個動蕩的時期,風雲詭谲,人人自危。人們在新舊社會的交替中艱難謀生,人心惶惶,為生活而奔走。偶有不被時代浪潮吞沒的,也是惶惶不可終日,物質需求堪堪滿足,自然無從想起精神層面,無從想起“自由”二字。但這隻是平常人,而民國不隻有平常人,還有大師。陳寅恪就是這樣一位一生都在诠釋自由的大師。

陳寅恪得以貫徹自由準則,其中一大原因便是他的家世。他生于湖南長沙,祖父陳寶箴是晚清的忠臣,履曆頗豐,先後任浙江及湖北按察使、湖南巡撫,一手提拔了梁啟超康有為等維新骨幹,他的父親陳三立則在詩壇聲名遠揚。既是官宦世家,又是書香門第,自然家财萬貫。

子曰“從心所欲不逾矩。”陳寅恪雖行事自由,可并不逾越,也是因了他學識淵博。13歲的他跟着當時風氣東渡日本求學,途中他與同屋一位來自浙江紹興的少年相談甚歡,二人結下了深厚情誼,這位少年後來的筆名是“魯迅”。

陳寅恪的求學路可謂漫長,1910年-1921年,除了一戰期間回國避難,陳寅恪均在國外學習,于德國、瑞士、法國、美國等國家之間輾轉。多年的刻苦鑽研之下,學有所成,他可以流利閱讀梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八種,尤其擅長梵文和巴利文。

學成歸國之際,陳寅恪已是過了而立之年,但他還未曾結婚,實作了婚戀自由。他更提出了知名的“五等愛情論”,其中第四等愛情便為“夫婦終身而無外遇者;第五,最下者,随處接合,惟欲是圖,而無所謂情矣。”

而陳寅恪形成這著名的理論時,恐怕沒有料到,自己的婚姻會是他口中的“四等愛情”。他和發妻唐筼結婚時都已過而立之年,但二人的婚姻并非倉促之舉,反而是真正的感情生發下的決定,而歲月也證明了這一決定的正确性。

陳寅恪夫妻婚後養育了三個女兒,本來是幸福美滿的。可天有不測風雲,十年特殊期間,陳寅恪和妻子因文人身份受紅衛兵批鬥,本來已年老多病的二人在精神和身體的雙重羞辱之下,病情更是每況愈下。陳寅恪也真是感覺到妻子可能會先自己而去,才在妻子仍存活于世之際為她寫下著名的挽聯“涕泣對牛衣,卌載都成腸斷史;廢殘難豹隐,九泉稍待眼枯人。”

如此深情感人淚下,可最終先走一步的卻是陳寅恪。他率先離世,留下體弱多病的妻子,和三個女兒,幸而女兒都已長大成人。丈夫去世之後,唐筼不顧衆人勸阻,毅然停止服藥,沒了維系生命的藥,更沒有了活着的理由。一個月後,唐筼也溘然長逝。

這樣的愛情在現代社會中罕見異常,卻仍被世人渴求。可在陳寅恪口中,此等愛情亦僅算得上第四等,僅優于第五等。恐怕是社會變了,聲色犬馬,浮躁喧嚣,不複從前的“一切都慢”。

參考文獻:

《陳寅恪傳》