曆史是什麼:是過去傳到将來的回聲,是将來對過去的反映。——雨果

據《史記.卷七六.平原君虞卿列傳.平原君》記載,戰國時,秦國出兵攻打趙國,包圍了趙都邯鄲,情況十分危急,于是趙王派平原君前往楚國,請求援救。平原君打算在其門下食客挑選出二十個文武人才一同前往,但隻挑選出十九個,剩下的都不符合條件。

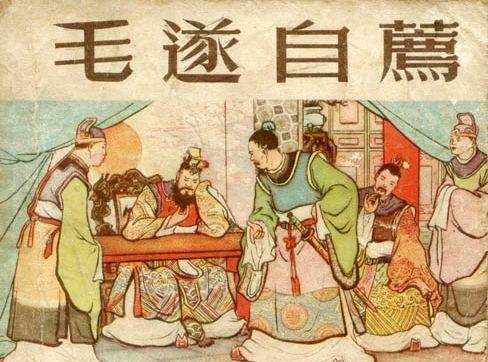

這時,有一個名叫毛遂的人,主動向平原君自我推薦,請求加入前往楚國的行列。

平原君問:"你在我門下多久了?"

毛遂回答:"三年了。"

平原君說:"一個真正有才能的人,就好像一把放在袋子裡的錐子一樣,立刻就會顯露出鋒利的錐尖。而你在我門下三年了,我卻沒聽說過你有什麼表現,你還是留下吧!"

毛遂說:"我現在自我推薦,就是請求你把我放進袋子裡,如果早點有這樣的機會,那我就不隻是露出錐尖而已,而是早就顯露出才能,鋒芒畢露了!"

平原君覺得毛遂說得有道理,就答應讓他一同前往。到了楚國,平原君和楚王會談,從早上到中午,都還沒有結果。毛遂于是持劍走到楚王面前,極力說明趙、楚聯合抗秦的利害關系。楚王終于被說服,答應趙國願意出兵援救。于是兩國當場歃血為盟,誓守聯合抗秦的盟約。

毛遂這次不僅幫平原君完成任務,也為國家立下了功勞,讓大家對他刮目相看,平原君是以待他為上賓。後來這個故事被濃縮成“毛遂自薦”這個成語,比喻自告奮勇,自我推薦。

人生是要“如錐在囊”,但不可久處于暗處。戰國時的毛遂就是這樣一位範例。憑着這股自信和勇氣,毛遂一舉促成了楚、趙合縱,同時也得到了“三寸之舌,強于百萬之師”的美譽。

然而,誰也不會想到這個震古爍今的壯舉,反倒引來了殺身之禍。

據說,公元前256年,也就是毛遂自薦出使楚國建立功勳的第二年,燕軍忽然派大将軍栗腹領兵大舉進攻趙國,讓誰率軍去抵抗呢?此時平原君對那些能征慣戰的将軍們全都視而不見,心中隻有毛遂,他力薦毛遂任前敵總指揮。然而毛遂口才雖好,是第一流的外交人員,卻并非是能統帥三軍禦敵的将才。結果昌都一戰,趙軍被燕軍殺得片甲不留。毛遂羞憤萬分,便抽出了佩劍,寒光一閃抹了脖子。

從“毛遂自薦”的輝煌到“毛遂自刎”的凄慘,僅僅一年時間,令人不禁感慨萬端。

很多人會有一種慣性思維,認為某人一方面很出色,他就是一個通才一個完人。這種不切實際地一味拔高,表面是要将其視為寶物,其實是把其當作了草菅。而對當事人來說,自薦立功當然是好事,若對自我沒有一個全面的認識,在取得一定成績後,便硬去做一些“服從上司”卻力不從心的事,“自薦”與“草菅”自己,也隻不過是一紙之隔。