論及世界上出現過的面積最大的國家,不是那個橫跨歐亞大陸的蒙古帝國,而是當年日不落的大英帝國。英國的殖民地加拿大、澳洲和紐西蘭加起來就比今天的俄羅斯大了。

而在19世紀征服的英屬印度殖民地囊括的今天的印度、巴基斯坦、孟加拉國和緬甸,面積在今天也可以排世界第七(澳洲第六)。印巴孟三國民族和文化相近,待在一塊可以了解,為何緬甸也被印度納為了英屬殖民區呢?

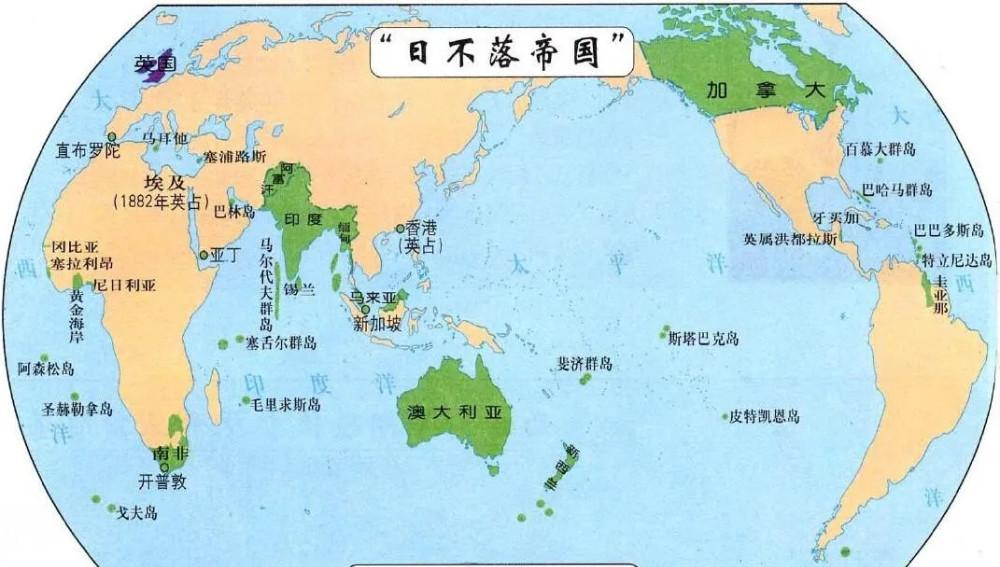

上圖_ 英國:19世紀中後期日不落帝國殖民地分布

孱弱分裂的緬甸成為了英國的殖民目标

19世紀初的英國,引領了第一次工業革命,成為世界上最大的工業國。它聯合其他歐洲國家打敗了橫掃歐洲的拿破侖帝國,擊退了入侵加拿大的美國,登上世界霸主的位置。早在17世紀就登陸了印度次大陸的英國殖民者,趁着莫卧兒帝國解體、馬拉塔聯盟虛弱之機,加緊了對印度地區的殖民活動,将馬德拉斯省、孟加拉省和聯合省納入殖民版圖,這樣英國勢力就和緬甸接壤了。

當時的緬甸是個什麼情況呢?主政緬甸的貢榜王朝在18世紀後期曾經一度是東南亞霸主,但是在經曆和清朝與暹羅的戰争後,國力大傷,内部分裂加劇,周邊強敵環伺,到了19世紀初可以說是内憂外患。此時法國的殖民力量也踏足中南半島,試圖将越南收入囊中。而英國怕法國也插足印度和緬甸,用海軍控制了新加坡和馬六甲海峽,掌握了印度洋通往暹羅灣和中國南海的通道,以保證自己能獨享這一片區域的殖民權益。

上圖_ 工業革命

英國将目光瞄上緬甸,有兩個很重要的原因。一是它處在中南半島的西部,南瀕孟加拉灣,既友善穩固和擴大印度洋沿岸地區的航運和影響力,又能從西南方向打開進軍中國的通道。一是奪取緬甸豐富的柚木和礦産,把它打造為印度在亞州殖民地的農産品倉庫,繼續滿足資本主義經濟發展的需要。

從18世紀末到19世紀初,英國多次派使者前往緬甸,以緬甸鎮壓阿拉幹地區的叛亂為由,要求緬甸開放通商條件、釋放阿拉幹逃亡者并限制法國使用緬甸港口,這樣的不平等條約被緬甸國王斷然拒絕。英國見緬甸不答應自己,就公開支援阿拉幹的叛亂力量給緬甸挑事,同時趁着緬甸國王孟既出兵平息曼尼坡、阿薩姆兩屬國的王室争端,鼓動反對派分裂緬甸的行動,這和今天英國在世界的一些地方資助分裂勢力的做法一脈相承。

1822年,緬王孟既為了應對英國勢力的挑戰,派軍進駐阿薩姆地區,試圖搶戰略先手。1823年,吉大港地區一些居民越過緬甸邊境的内府河,被緬甸邊防軍打傷。英軍以保護這些居民為借口,進駐緬甸境内的信摩骠島,結果被班杜拉将軍率領的緬軍趕走。這就讓英國下定決心,在1824年對緬甸正式宣戰。

上圖_ 貢榜王朝建築

妄自尊大的貢榜王朝被教做人

這時期貢榜王朝的統治者孟既,取得了平叛戰争的勝利并趕走了英國軍隊,就開始飄了。他無視英國逐漸吞并西邊偌大的印度半島的事實,在給英國王室的緻書中滿滿地表達了傲慢之情,甚至還聲稱要進攻英國本土,讓王儲做英國全境的總督。這樣的書信把英國人都逗笑了,幾個菜呀喝成這樣?人家清朝傲慢歸傲慢,好歹是世界大國和東亞扛把子,經濟長期世界第一的存在。你緬甸算哪根蔥?

論武器裝備、士氣、訓練度群組織紀律,打遍天下的龍蝦兵根本不是國窮民貧、缺饷少銀的半吊子緬軍能比的。當時的英國陸軍配備了足量的優質槍炮,有着當時最先進的炮艦和登陸艇,還有印度、孟加拉能夠提供較為充足的糧食和軍需品。而緬軍隻有一些老式步槍和簡易帆船。

縱然軍隊差距這麼大,英國為這場戰争還是做了充足的戰略和後勤安排。英國駐印度總督派遣了11500名馬德拉斯叙跋兵為主的殖民軍,配合海軍艦隊在安達曼群島集結,北上進攻緬甸重鎮仰光。同時英國駐緬使節和海軍船長曾經長期居住緬甸,收集了大量緬甸國内的情報,對緬甸的國情、軍情和兵力調動幾乎了如指掌。在開戰之前,英屬印度總督還花了大力氣煽動和緬族作對的孟族以及阿薩姆、曼尼坡地區的反緬情緒,以為己所用。

上圖_ 1823年,緬甸國王巴吉達夫指令将軍們從軍國手中奪取孟加

那麼緬甸對英國有什麼優勢嗎?答案是沒有。盡管緬甸作為防守方有道義上的優勢,但是緬王長期脫離人民群衆,讓緬甸底層人民對王廷怨氣很大,英國也成功煽動了各個民族的反緬情緒,讓緬甸人民抗英的熱情大打折扣。緬甸軍雖然也多為戰場老兵,但是對打英國人這件事士氣并不高。

英軍先選擇佯攻西線,吸引班杜拉的軍隊援救阿薩姆。随後趁着南線空虛,集中那一萬多殖民軍逆河而上,直下仰光、勃固等城。等班杜拉的6萬軍隊長度跋涉前來救援時,以逸待勞的英軍以絕對優勢力量吊打了緬軍,以不到400人的代價換了緬軍5000多人,擊殺了班杜拉将軍,占領了曼尼坡、阿拉幹和毛淡棉等地區。不過英軍自身因不适應緬甸的熱帶山林地形與氣候,非戰鬥減員折損了很多人。

上圖_ 英緬戰争時,英國穿越森林

1826年2月,英軍進逼首都阿瓦。緬甸朝野震恐,這才明白英國人如虎狼兇狠,被迫簽訂了《楊達坡條約》。

約定緬甸不得幹涉阿薩姆、卡恰爾和德紮伊恩季各公國的事務,若開邦、丹那沙林在薩爾溫江以南的部分(士瓦、丹老和毛淡棉一帶)割讓給英國,分4期支付100萬英鎊(1000萬盧比)的賠款,接受英國常駐總督,簽訂緬英通商條約,允許英國船艦在緬甸港口自由航行,緬甸接受英國派遣的代表駐在緬京。雙方人員可以自由通商,人身和财産安全應當得到保證,這樣就能夠保證英國繼續加大對緬甸國内的滲透。

上圖_ 英國海軍于1824年5月進入緬甸仰光港

一盤散沙就隻能是人家嘴邊的一盤菜

總的來說,《楊達坡條約》相比後來的不平等條約來說還算好的。因為這一戰英國也損失不少,搞得英屬印度地區發生了經濟危機,暫時無力發動新的入侵。英國要求緬甸釋放1000名曼尼坡和阿薩姆的俘虜被拒絕,緬王孟既要求英國歸還曼尼坡和毛淡棉的要求也被英國回絕,僅僅在之後歸還了卡包河谷。

這一戰讓緬甸上下充滿了反英情緒。1837年,新即位的緬王孟坑決定不承認也不否認《楊達坡條約》,并加強閉關鎖國政策,與英國斷交,英國在首都阿瓦的使節被迫撤離。此時英國正在進攻阿富汗和準備發動對清朝的鴉片戰争,是以和緬甸開戰的計劃被暫時擱置下來。

正如清朝需要兩次鴉片戰争才能打醒,開展洋務運動,緬甸隻被揍一次也依然覺得自己位高一等,不願意向英屬印度派遣使節,還将英國使節當做自己的封臣。在孟坑之後的蒲甘曼時期,緬甸進一步加強對貿易的控制,與英國奉行的自由貿易相沖突,同時對内殘酷剝削壓迫群眾。同時緬甸試圖“以夷制夷”,與法國締結秘密的政治條約,這就給了英國再次發動戰争的口實。

上圖_ 蒲甘敏國王的弟弟敏東

1852年,英國駐印度總督戴荷胥借口緬甸逮捕兩名英國商人的事件,命喬治·林柏帶領6艘軍艦封鎖仰光港口,要求緬甸就賠禮道歉并賠償款項,不然就進攻。緬甸按照英國的要求賠款1000英鎊,把仰光市長也撤職了。但是英國為此次入侵蓄謀已久,不但沒有撤兵,反而封鎖仰光、馬達瑪和勃生等港口,并扣押緬甸政府船隻“耶南英達号”,并将要求的賠償金升高到100萬盧比,限定緬甸政府于1852年4月1日之前予以答複。

這明顯就是英國人故意找茬了,但是緬王蒲甘曼已經沉湎酒色不理政務了,自然無法統一調動緬軍抵抗英軍。英軍在4月5日炮擊馬達班港,随後集結以印度和孟加拉士兵為主的“阿夫斯克”加強集團軍2萬人沿伊洛瓦底江溯流而上,勢如破竹地攻占了仰光、馬都八和勃固,期間隻遭遇到了九文台緬軍的頑強抵抗,傷亡一百餘人。等緬甸的雨季過後,英軍打進卑謬,緬軍投降。不過這次英軍的目标隻是占領下緬甸地區,是以英國打到這裡就收兵還朝。

通過此戰,曼德勒以南包括勃固、阿拉幹和丹那沙林的下緬甸地區全歸英屬印度所有。新緬王曼同被迫采取了一些改革措施,學習西方先進技術與知識,促進對外貿易和建設近代企業,發展同法國、意大利等其他西方國家的關系,推行緬甸版的“洋務運動”,可惜收效甚微。到了19世紀80年代,法國已經将越南和高棉變為了自己的保護國,威脅到了英國在緬甸地區的殖民利益。為了避免法國插一腳,英屬印度總督決定徹底吃掉緬甸貢榜王朝。

1884年,清朝已經得知英屬印度準備進攻緬甸這個附屬國的消息。此時的晚清政府雖然洋務運動搞得火熱,且在中法戰争中為争奪越南與法國對抗,但還是不敢和英國發生正面沖突,就準備派人勸緬甸向英國人投降,白白送掉了一個小弟。而英國趁中法戰争和争奪馬拉加西島的機會,向法國政府提出照會,指責它暗地裡和緬甸簽訂協定。法國為了應付中法之戰和換取英國在馬拉加西問題上的讓步,選擇了賣隊友,否認聯盟并召回了駐緬大使。這個舉動就等于判了緬甸的死刑。

上圖_ 1885年11月英軍指揮官勘查緬軍傷亡情形

法國人撤離緬甸後,英國就再也沒有顧忌了。1885年11月14日,英國借口孟買緬甸貿易公司采伐柚木案件,向緬甸宣戰。緬甸境内的大族撣族與得楞族壓根不管貢榜王朝的死活,看着英軍進入上緬甸地區。這一回緬甸再也組織不起像樣的抵抗力量,隻得任英軍花費不到十人傷亡的代價攻進首都曼德勒城,将緬甸錫袍王及其王後流放至西印度的特納吉裡,貢榜王朝正式被英軍消滅。

1886年6月,清朝和英國就緬甸事宜召開會議,總理各國事務大臣奕劻與英國公使歐格納簽訂《中英會議緬甸條款》,英國對緬甸的主權被清朝所承認,而英國允許緬甸仍向清朝進貢。衰落的晚清剛剛把越南割給法國,現在又不得不把緬甸割給英國,隻有暹羅免遭殖民。

英國在征服緬甸後,緬甸被并入了英屬印度地區。緬甸人民發動了一些反英起義,但是都被鎮壓下去。緬甸直到1948年英屬印度殖民地解體後才獨立。由此可見,一個國家在面對民族危亡的時候如果不勵精圖治,團結一心,反而分裂内鬥,一盤散沙,失敗是完全可以預見的事。

作者:鐵騎如風 校正/編輯:莉莉絲

參考資料:

〔1〕《緬甸史》 賀聖達

〔2〕《英緬戰争與緬甸殖民化》 李霞

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有