2019 年 7 月 1 日,我從京東離職。到今天,正好過去 100 天。一直有讀者和朋友問我現在究竟在幹嘛,是不是創業去了,還會不會去其他公司,我都回答說我在做點自己的事。

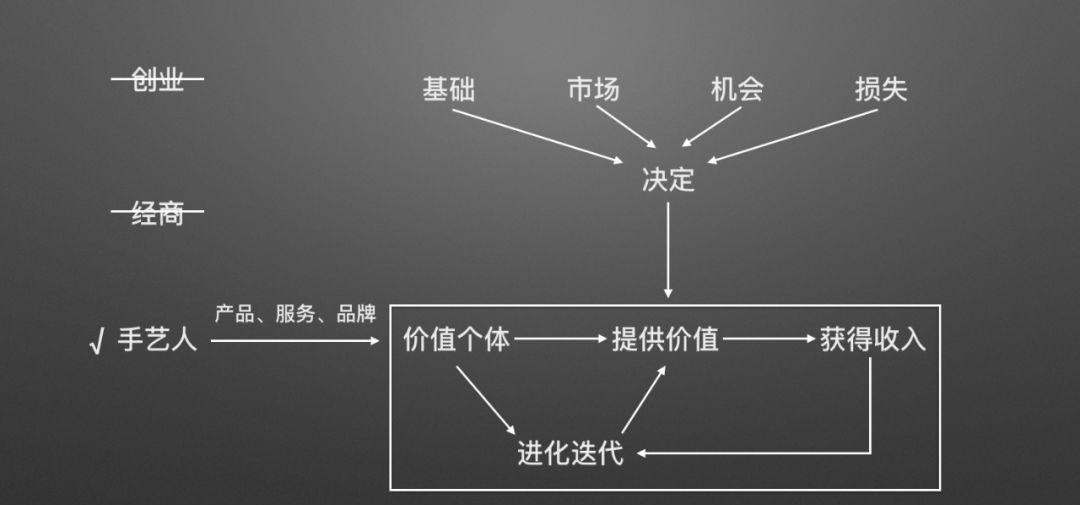

那這 100 天裡我到底幹了什麼?我對過去的決定和選擇究竟是如何思考的?我對接下來的自己是如何定義的?趁着這個時間點,覺得有些話是時候跟大家分享一下了。算是對自己的一次總結和記錄,同時也應了每篇文章最後那句“一起見證彼此成長”的初衷。内容很多,文章比較長,可能需要花費你一些時間來閱讀。不過我相信你讀完後,一定會有自己的思考。01裸辭以後都說裸辭需要勇氣,那我算是膽子比較大的。不過說實話,當初也并不是一心想裸辭。離職前也看過其他的工作機會,有的是朋友介紹,有的是獵頭推薦。有兩個都已經談完最後 VP 的環節了,但最終我還是拒絕了。總覺得還差點什麼,或者說,更多的是不甘心。如果把整個職業生涯拉長了看,要說有一次靠自己全力以赴去嘗試的機會,那沒有什麼時候比現在更合适了。對我來說,沒有太大的包袱,有一定的基礎,有市場空間和機會,能預期的損失也在可接受的範圍内。在我的認知裡,不會有什麼完全準備好,也不會有什麼完美的天時地利人和,隻要開始折騰,就有機會。過去積累的能力、經驗、知識、影響力,這都是基礎。那麼我需要的是一個杠杆來放大這些基礎,讓這些都轉變成産品。産品經理是個不大的群體,但卻是一個樂于學習的人群,痛點也很明顯。面對這個人群傳遞的服務有很大的提升空間,這是面對的市場和機會。對我來說,能預期的損失無非是時間、機會成本、短期收入。目前來看,這些都在可控範圍内。是以,我的決定就變得比較簡單了。于是,我放棄了找工作的念頭,轉而準備做點屬于自己的事,并選擇了裸辭。我對自己還算是比較了解的,我的性格不适合當老闆,也成不了商人,是以我不會大包大攬自立門戶去創業。說起做自己的事,其實也不是創業,而是做一個“手藝人”。靠自己的知識和能力去創造價值,進而獲得一定的收入。手藝人可以了解成“一人有限公司”,自己就是産品,自己就是服務,自己就是品牌。在這個邏輯中,進化疊代也是非常關鍵的一個環節,需要不斷學習、不斷更新自己,通過實踐和理論一起完成自我疊代。以“價值個體”的方式對外提供價值,就是我對自己的定位。

不過,我不建議大家在沒有任何退路和準備的情況下就裸辭去做自己的事。說白了,風險太大。如今經濟下行,形勢依然沒有恢複到以前的市場行情,或者說在相當長的一段時間内都會維持如此。除非你實在忍無可忍,否則不建議裸辭。離職後,最大的擔心其實不是沒了固定收入,而是經曆事情的環境和内容發生變化導緻的成長焦慮。在公司上班,至少有一個實戰的環境,每天有很多事很多人與你發生交集,這個過程中會産生很多資訊,同時也會觸發相應的思考。随着事情密度和品質的提升,個人就是在這個過程中實作了成長。如果離職,這種環境失去了,那就需要尋找一種新的環境來保持自己的成長,而不至于進入一種停滞迷茫的狀态。好在,在過去 100 天的時間裡,我最擔心的事情并沒有發生,而且找到了一種新的環境和方式能保證自己的持續成長。02做有意義的事離職不等于失業,不上班也不等于不工作。

離職後的這段日子,收獲還是挺大的,不僅去了很多地方,還做了很多事,也見了許多朋友。

辦完離職手續的第二天,我就自駕去了一趟張北草原天路。趕上了草原最美的季節,在号稱中國版 66 号公路上享受美好。那是一次久違的放松,車窗邊的風在耳邊吹過,遠處是很低的天空和白雲,深吸一口氣就能聞到草原的清香。那一刻,你會感覺生活其實不隻有工作。離職後的幾乎每個月我都在往外走。7 月去了歐洲 5 個國家,8 月去了長三角的上海和蘇州,9 月去了珠三角的深圳和廣州,也順便去了一趟桂林。以前覺得工作太忙沒時間,覺得出去花錢不值得。其實,當你真正走出去,真正去體驗,你會發現自己的想法很狹隘。讀萬卷書行萬裡路,去的地方多了,會越來越感覺自己世界的渺小。有時候我們就是把自己封閉得太緊,走不出自己的圍城。

不僅身體在路上,腦子也一直沒閑着。過去三個月,是我有史以來寫作頻率最高的時期。總共寫了 62 篇原創文章,差不多 15 萬字,總閱讀量近 50 萬次。在旅行的路上、在飛機上、在酒店裡,都留下了我寫作的身影。走到哪、寫到哪,既是一種愛好,也是一種承諾。記得在歐洲那些天,我都是晚上回去或者早上起來拿出電腦寫文章,因為白天還有行程,好幾次都是寫完後匆匆收拾行李就出發了。背包裡始終背着自己的電腦,有一次,幹脆直接在大巴車上寫了起來。

這段時間,我也系統性的把自己過去做産品的一些思維架構和方法梳理了出來,并在我的知識星球裡毫無保留地做了分享。

并且在北京、上海、深圳、廣州四個城市與超過 100 位産品經理進行了線下分享和溝通,結識了很多未曾謀面的“熟人”。另外,還完成了對于産品經理學技術新書的内容架構和目錄設計,相較于上一本,這次不是更新,而是重構。雖然沒有在公司上班了,但我也沒有放下産品工作。參與了一個新的項目在建構和設計一款新産品。不一樣的是,這個項目是以開放型組織的形式開展的,沒有固定辦公地點。大家為了共同的願景參與進來,通過遠端協作和線下互補的方式共同去建構一款産品。同時,在這段時間我也看了很多之前一直沒有時間看的書,細數下來,在平時依然很忙的節奏下,精讀完了 5 本書。這種密集的知識輸入,真的很爽!未來,我還會圍繞産品經理這個群體,為大家提供更多的産品和服務,将我自己的經曆、研究、總結,以産品的形式進行傳遞,然後獲得合理的回報。

我之前跟朋友讨論過這些内容,也征求了很多前輩的建議。當得知我準備把這些分享出去的時候,也有朋友說,這些都是你自己的模式,沒必要對外說吧。我說還談不上“模式”這麼高大上的詞,隻是在做一些自己的事罷了,是以也沒啥不能說的。多跟大家分享一些我的思考和正在做的事,如果能給到一些人啟發,那我覺得意義和價值更大。在我看來,這些都是在做有意義的事。03

自律帶來自由

要說離職後最大的感受,當然就是變得自由了。不過并不是時間多了,而是限制少了。以前上班的時候,公司付工資購買了我們的時間和能力,是以需要根據公司的計劃按部就班去做很多事情。随之而來的就是一些規則,比如你必須按點上下班,在一周内規定的時間做對應的事情,開會、寫郵件、彙報等。我有一個在支付寶工作多年的朋友,同樣也做着自己的事情,包括公衆号和知識星球。但公司限制比較多,以至于他做的很多事都得跟公司報備,無形中對他産生了很大的限制。說句直白點的,上班才是真的耽誤他進步和賺錢了。

離職後,雖然自由了,但我沒有感覺時間變多了,反而覺得時間不夠用,每天都有滿滿的待辦事項。以前上班的時候覺得 996 是一種很累的工作形式,但不上班後,發現我變成了 997,嚴格說,變成了 897。上班的時候,會有上下班的時間概念,不上班後,這個概念消除了,是以隻要有空就是工作。

早上 8 點前我就坐到了書桌前,大概看書一個小時後吃早飯,早飯後休息一會就進入了上午的工作。碰上天氣好,早上六七點或者下午五六點會出去跑個步。我比較喜歡室外跑,不太喜歡跑步機。

上午一般會寫寫東西或者做一些項目,盡量把需要動腦的工作放在上午完成。

中午吃完飯偶爾會午睡一下,大部分情況下我都沒有午睡,因為時間真的不夠用。

下午同樣會看一個小時書,然後接着延續上午的工作,隻不過下午會多一些在我看來是事務性的工作。比如畫畫設計稿、寫寫文檔或者寫一篇比較随性的文章。需要的時候,我也會出去見見朋友,一方面是通過與他們的互動擷取新的資訊,另一方面也看看他們現在都在做什麼,是否有新的機會。聊人,在我看來是一種快速擷取資訊和得到啟發的最好方式。自己擷取資訊的管道有限,那就多和别人聊,從别人那能得到很多非常有效的資訊,基于此再進行篩選,對篩選後的有價值資訊再做深入研究。

研究一個行業或者一款産品,需要收集很多的資料。行業報告、公司财報、媒體資訊以及實際的體驗等,這個過程非常有意思。晚上吃完飯休息一段時間後會習慣性的看看當天的新聞,或者研究一下最新的行業報告。最近也在準備開始學一些新的開發技術。總覺得,有一門技術在手,心裡總踏實一些。

有時候,一不小心就弄到晚上十點或十一點。還有一次,為了準備去上海線下分享的 PPT,弄到淩晨一點,而第二天早上五點就要起床趕飛機。通過這些方式,我保證了自己的輸入、思考、輸出、溝通的工作閉環,理論和實踐都并行。

看似自由了,實際上是更忙了。有一次跟一個研究和踐行自由職業的朋友見面交流,他有一句話我印象特别深刻。

他說像我們這種人,通常都是隻工作、不上班。他研究了日本對于自由職業者的發展趨勢和目前的現狀,因為懂一些日語,也經常到那邊實際體驗。在未來,以價值個體的方式提供價值的人會越來越多,公司這種形式将不再是唯一的價值轉換器。變成一個自由職業者的好處就是自由,但也多了一份自律和驅動力。當然,也有好處。比如我可以在其他人都在上班的時候趁着人少去看一場電影,不用早晚擠地鐵上下班等。是先有自由還是先有自律?我覺得恰恰是自律帶來了自由。實作自由很容易,獲得自律很難。這也就不難解釋為什麼很多人自由一段時間後還是受不了然後繼續回去上班的原因。不要臉的說,我算是一個相當自律的人。堅持寫作和跑步 7 年,在這一點上,我有底氣來說這個話。如果哪天我又回去上班了,那一定不是管不住自己和不自律導緻的。04關于收入

做了這麼多事情,我想很多人也一定會好奇我是如何獲得收入的。

畢竟沒在公司上班了,也沒有人給我發工資,但作為一個社會人,我又必須想辦法養活自己,而且我還有自己的家庭。談錢不傷感情,成年人的世界裡,利益才是最恒久的友誼。可能很多朋友都知道,公衆号是我的一個收入來源,而主要方式就是廣告,通過廣告變現已經不是什麼秘密。

這個話題我在之前的文章裡其實也說過很多次,其實更多的是希望大家能了解并支援。我也明白,不是所有人都能了解。

我是接了一些廣告,但拒絕的是已接受的好幾倍。我完全可以通過那些廣告主賺更多的錢,但我沒有這麼做。

我還是希望以價值輸出為主,最開始寫作,也不是奔着賺錢去的。是以我的公衆号原創文章的比例是很高的。隻不過到現在,這能作為一種生計方式讓自己有更多的時間和精力去寫作,何樂而不為呢。況且,篩選後的廣告其實都是對大家有一些價值的。作為一種資訊來源,如果有用則自行選擇,如果沒用,略過就好。商業社會,自然世界,總有它的運作規律,對于個人也是如此。沒有人有義務一直做公益,就算那樣,也不是一件長久的事。價值提供者若是以公益的形式提供産品和服務,而價值消費者直接消費産品和服務,這個模式就會有問題。價值提供者可能從公司或者其他管道以工資的形式獲得報酬,以此支撐自己繼續提供價值。人都是要吃飯的,如果沒有這種“維持”,一件事情就很難持續。換一種方式,如果以商業的形式來運作這件事情,那邏輯就比較合理且可持續了。在價值提供者、價值消費者、第三方商業主這個三角生态裡,每個角色都可以得到穩定的輸入,但彼此都需要付出一定的成本。重點在于,價值消費者具備自由選擇的權力,價值提供者隻代表商業主提供資訊管道。隻有這樣,才是一件穩定、可持續發展的事,才是健康的模式。隻索取不付出在商業社會裡是不成立的。

那些在背景抱怨和吐槽我的人,其實大可不必,實在受不了的話,取關就好,大家都是成年人了。

當然,光靠廣告收入是不夠的。我的另外一部分收入來源就是線上的課程,相信有很多讀者都上過我講的《産品經理的技術必修課》。到目前已經服務了 3000 多位産品經理,口碑還是不錯的。配套的還有我的書《産品經理必懂的技術那點事兒》,正如前面所說,我正在計劃重構這本書。

此外就是我的知識星球了,這是我近一年來重點投入時間和精力去打造的一個學習和成長社群,目前已經有近 700 位同學在裡面。

在那裡,不僅有專門的提問功能,而且有很好的内容沉澱和檢索方式。因為微信好友太多,已經不接受微信咨詢和提問,是以沒回的請見諒。關于産品設計、職業發展、個人成長、讀書的很多内容都分類沉澱在那裡,而且每周還有一篇我寫的僅在星球裡釋出的獨家文章。

我們有專門讀書會,互動式的學習體驗已經幫助很多同學養成讀書的習慣,獲得了新的知識。

我們還有專門針對星球内同學的線下聚會,到目前為止已經在 4 個城市舉辦過。聚會的内容包括主題分享和話題互動,當然,你也能在聚會上認識很多優秀的産品經理。

除了産品經理,還有業内大咖,有 HR,也有投資人,更有不同領域的各路人才。星球加入是年費制,從加入當日起在未來 365 天内有效,而且還有三天不滿意全額退款的保障。這些對于星球的建設和營運,都是我在過去這段時間裡花了很多精力去打造的,相信它會越來越好,能真正幫助到一些人。某種程度上說,我們是在一起共創價值。承蒙大家支援,通過以上幾種方式,目前我還是能比較不錯的養活自己和家庭。05另外的聲音有支援就有反對,這是任何事情運作的規律。同樣,我做出離職的決定以及成為一名獨立的價值個體的選擇,也會有懷疑的聲音。包括我的一些很好的朋友以及家人,他們也會擔心這件事情是否長久,是否會影響我的職業發展。這些考慮其實都是有必要的。關鍵點在于,我的時間和精力是有限的,機會成本也很高,是以選擇在哪條路上發力就成了問題。如果我繼續去一家大公司工作,确實是一條比較穩妥的路,而且工作幾年後再出來做現在的事也未嘗不可。并且在這幾年裡還能得到更多的鍛煉和提升機會。而且從穩定性上來說,有一家機關,心裡還是會有底氣一些。尤其是在我們父母那一輩人眼裡,沒有機關在他們看來是不太穩定的。這些問題我也都有考慮過,而且考慮了很久。最終做出自己的決定,也是基于一些基本的原則。首先,穩定不是我追求的目标。如果追求穩定,很多年以前我就不會選擇來北京,也不會放棄大公司機會選擇去創業公司。對于穩定的了解,無非是收入穩定、工作穩定、未來空間有确定性。而對我來說,獲得不同的生活經曆、感受不同的工作體驗、得到充實的知識輸入和能力提升,才是我想要的。除此之外,獲得一定的财務回報,也是必須的。其次,大公司的經曆和光環不是唯一硬通貨。很多人覺得在大公司幹幾年就會獲得更多的經驗、能力得到更多的提升。這樣想也沒錯,大公司在資源和平台機會上,确實有它自身的優勢。但大公司能給的隻是機會,成長與否還是得看自己。是以二者之間沒有必然聯系,有很多人在大公司幹了很多年,最後還是平平淡淡。對于光環這種東西,也确實有用,但往往就是名片效應。進了門,脫了衣,大家都在一起遊泳時就知道幾斤幾兩了。是以也不是決定性因素。如果要靠别人的光環讓自己發光,還不如把自己變成發光體。最後,正如我前面所說,沒有太大的包袱,有一定的基礎,有市場空間和機會,能預期的損失也在可接受的範圍内。如果我能把握住這個機會,讓自己盡情去發揮和試一次,我相信我這一輩子都不會是以而後悔。如果真的因為自己的決定和選擇而失誤了,那我也毫無怨言,至少我曾經非常用心和努力過。不是每個人都能有這樣的機會!沒有最好的選擇,也沒有最合适的決定,一切都取決于自己認為所做的事情是否正确。每個人的人生都不應該被模式化,隻要自己想明白了,知道怎麼幹,那就去幹好了。寫在最後

離職的 100 天,我沒有比以前更輕松,反而更忙了,但忙得有成就感,累得有動力。

如果以後真的做得不行,大不了再回去上班,到時候也不至于沒有公司要我吧。

說實話,到現在我才能真正了解創業者的心态。那種為自己工作、為自己負責的驅動力和使命感。

每天起來就有很多事等着你做,每天的收入都得靠自己去争取,不行動就沒有進展,不思考就沒有進步。同時也要不斷學習,讓自己有能力提供更大的價值,以此形成一個正向的循環。

希望每個人都能找到自己的愛好,并願意為此投入時間和精力,然後樂此不疲去堅持。

上班不是目的,工作不是結果。讓自己在有限的時間裡獲得盡可能多的成長,為自己、為社會創造價值,才是正經事。在适當的時機和機會下,勇敢地做決定,走出艱難的第一步,然後堅持努力,時間會帶來最好的回報。希望在未來的時間裡,我能把自己做成一款産品,服務我的使用者,為自己、也為社會創造價值。隻要還在路上,路就不遠。把命運掌握在自己手裡,才是最踏實的美好。